Circulation atmosphérique - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

La circulation atmosphérique est le mouvement à l'échelle planétaire de la couche d'air entourant la Terre qui redistribue la chaleur provenant du Soleil en conjonction avec la circulation océanique. En effet, comme la Terre est un sphéroïde, la radiation solaire incidente au sol varie entre un maximum aux régions faisant face directement au Soleil, situé selon les saisons plus ou moins loin de l'équateur, et un minimum à celles très inclinés par rapport à ce dernier proches des Pôles. La radiation réémise par le sol est liée à la quantité d'énergie reçue. Il s'ensuit un réchauffement différentiel entre les deux régions. Le déséquilibre ainsi créé a pour conséquence la création d'ondes de pressions et de températures à tous les étages, qui sont, entre autres, à l'origine de la circulation atmosphérique.

Caractéristiques de la circulation selon la latitude

La circulation atmosphérique change continuellement mais le patron de base est relativement constant. Les dépressions des latitudes moyennes ou les cyclones tropicaux individuels se développent un peu partout selon une prédictibilité parfois proche de la théorie du chaos mais l'ensemble moyen du patron atmosphérique est stable.

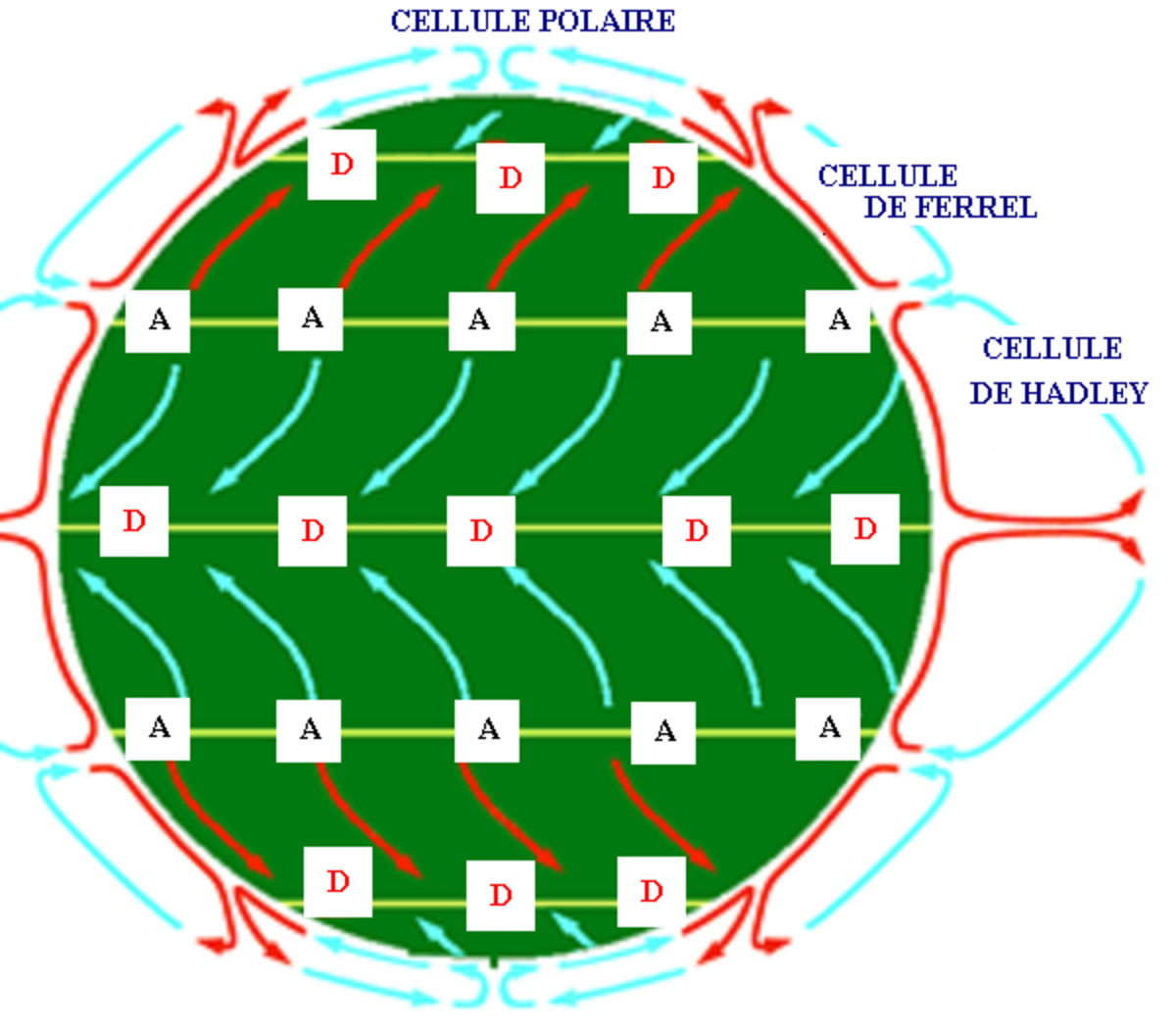

On distingue trois zones de circulation des vents entre l'équateur et les Pôles. La première zone est celle de Hadley qui se situe entre l'équateur et 30 degrés N et S où l'on retrouve des vents réguliers soufflant du nord-est dans l'hémisphère nord et du sud-est dans celui du sud : les alizés. Les navigateurs à voile ont depuis longtemps utilisés cette zone de vents réguliers pour traverser les océans. La seconde se situe aux latitudes moyennes et est caractérisée par des systèmes dépressionnaires transitoires sous une circulation d'altitude généralement d'ouest, c'est la cellule de Ferrel. Finalement, la cellule polaire se retrouve au nord et au sud du 60ième parallèle avec une circulation de surface généralement d'est.

Entre ces trois zones, à une altitude variant entre 6 et 15 km, on retrouve les courant-jets circulant autour de la planète et qui sont un des précurseurs de la frontogénèse.

Cellules de Hadley

Le moteur de la circulation atmosphérique dans les tropiques est le réchauffement solaire. À cause de l'inclinaison de 23,5 degrés de l'axe de rotation de la Terre, le Soleil n'est jamais plus qu'à quelques degré du zénith à midi tout au long de l'année dans les tropiques ce qui donne un maximum de réchauffement autour de l'équateur géographique. Cette chaleur est transportée en grande partie dans l'atmosphère sous forme de relâchement de chaleur latente dans les orages tropicaux.

Edmond Halley, l'astronome célèbre, avait proposé une théorie pour expliquer la présence des alizés. Cependant, sa solution n'expliquait pas pourquoi les vents se dirigeaient vers l'ouest. George Hadley, avocat anglais et météorologue amateur, a proposé une variante en 1735 en décrivant une circulation fermée. Pour expliquer la direction vers l'ouest de la circulation de surface, il a tenu compte de la rotation de la Terre . En effet, une parcelle d'air se dirigeant vers le nord ou le sud, par rapport à un observateur au repos dans l'espace, semble se déplacer avec une composante ouest par rapport à un observateur terrestre parce que ce dernier se déplace vers l'est. Gaspard-Gustave Coriolis reprendra cette idée un siècle plus tard dans sa description des mouvements dans un repère en rotation.

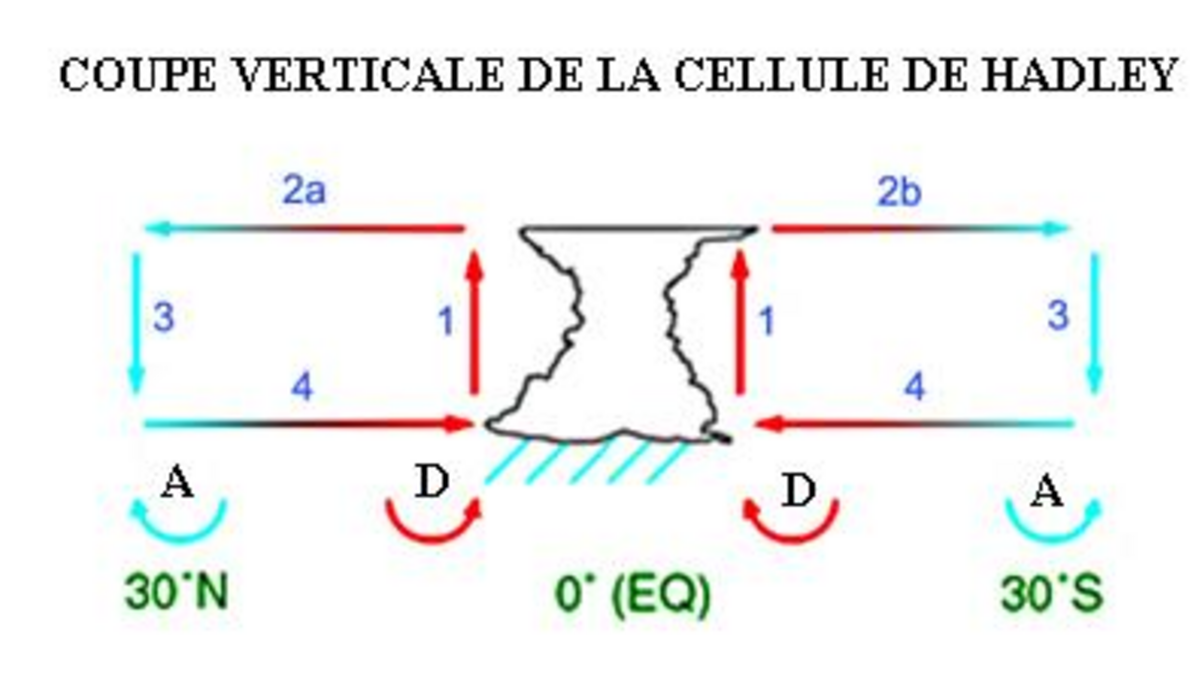

Le mécanisme de formation des cellules de Hadley se décrit donc ainsi :

Dans l'image, on voit en (4) que l'air chaud et humide converge à l'équateur parce que le facteur de Coriolis y est négligeable et que les vents n'y ont pas de direction privilégiée. L'air se déplace alors vers les zones de pression plus basses (4) où ils s'élèvent en formant des orages (1). C'est la zone dite de convergence intertropicale où les précipitations sont très abondantes mais les vents faibles (le pot-au-noir).

Quand les parcelles d'air chaud et humide atteignent la tropopause (limite entre la troposphère et la stratosphère), à environ 12 à 15 km d'altitude, elles ne peuvent monter plus haut ni ne peuvent rester à cet endroit à cause du flux constant venant des basses couches de l'atmosphère. Par conséquent, elles sont repoussées vers le nord (2a) ou le sud (2b) de l'équateur.

En s'éloignant de l'équateur, la force de Coriolis augmente ce qui dévie les parcelles vers l'Est (du point de vue d'un observateur terrestre). En se déplaçant vers les Pôles, l'air se refroidit par échange avec l'environnement ce qui éventuellement le rend négativement instable et il commence à descendre (3). Lors de la descente, les parcelles d'air suivent la courbe de gradient thermique adiabatique sèche, ce qui fait qu'elles se réchauffent et que leur humidité relative tombe. Cela se produit autour de 30 à 35 degrés N et S où l'on retrouve la zone de calme subtropical aride dominée par un anticyclone.

Finalement, l'air venant de l'anticyclone se dirige vers l'équateur pour compléter le cycle et cette fois, la force de Coriolis le dévie vers l'Ouest, ce sont les alizés qui soufflent du nord-est dans l'hémisphère nord et du sud-est dans celui du sud. Ces cellules sont multiples autour de la Terre et elles ne sont pas alignées exactement avec l'équateur géographique mais plutôt avec l'équateur défini comme le point au zénith du soleil ce qui amène une variation saisonnière vers le nord et le sud de la position de ces cellules. En plus, la différence de réchauffement local et la friction sous deux kilomètres d'altitude changent constamment la position d'une cellule particulière.

Cellule polaire

La cellule polaire est un système identique à la cellule de Hadley. Même si l'air est plus sec et froid au nord/sud du 60ième parallèle, il peut subir une circulation fermée convective. Le parcours de l'air se passe sous 8 km car la tropopause n'y dépasse pas ce niveau. L'air descendant est très sec ce qui explique que les Pôles soient des déserts froids. Encore une fois, la force de Coriolis dévie l'air vers l'ouest et un observateur terrestre note des vents du nord-est dans l'hémisphère nord et du sud-est dans l'hémisphère sud.

Les anticyclones semi-permanents sur la Sibérie, les îles arctiques et l'Antarctique sont une conséquence directe de la cellule polaire ce qui fait que le patron météorologique de ces régions est relativement stable contrairement aux dépressions à répétition qui affectent les latitudes moyennes. De plus, cela permet à des dômes très froids de se former donnant des records de basses températures d'y être rapportés (-89,2 °C à la station Vostok II en 1983 en Antarctique).

La circulation polaire interagit avec le terrain pour donner des ondes harmoniques longues appelées ondes de Rossby. Ces dernières ont un rôle important dans la trajectoire du courant-jet polaire qui sépare la cellule polaire de celle de Ferrel. L'énergie solaire venant de l'équateur est transférée à la cellule polaire par ce mécanisme et peut finalement être distribuée jusqu'aux Pôles.

La cellule de Ferrel

La cellule de Ferrel couvre les latitudes moyennes entre 30 et 60 degrés. Elle est nommée en hommage à William Ferrel (1817-1891) qui a cherché à décrire la circulation générale d'ouest qu'on y retrouve. C'est une circulation indirecte, contrairement aux cellules de Hadley et polaire.

Dans les latitudes moyennes, on retrouve de l'air froid venant des Pôles par la cellule polaire et de l'air chaud venant de l'équateur par la cellule de Hadley. Ces deux types de masses d'air se rencontrent le long d'un ruban thermique plus ou moins continu et intense. Selon la direction des vents au sol, on assiste en certains points au resserrement de ce ruban et à une cyclogénèse dans la circulation pour créer des dépressions ce qui pousse l'air chaud vers les Pôles et l'air froid vers l'équateur.

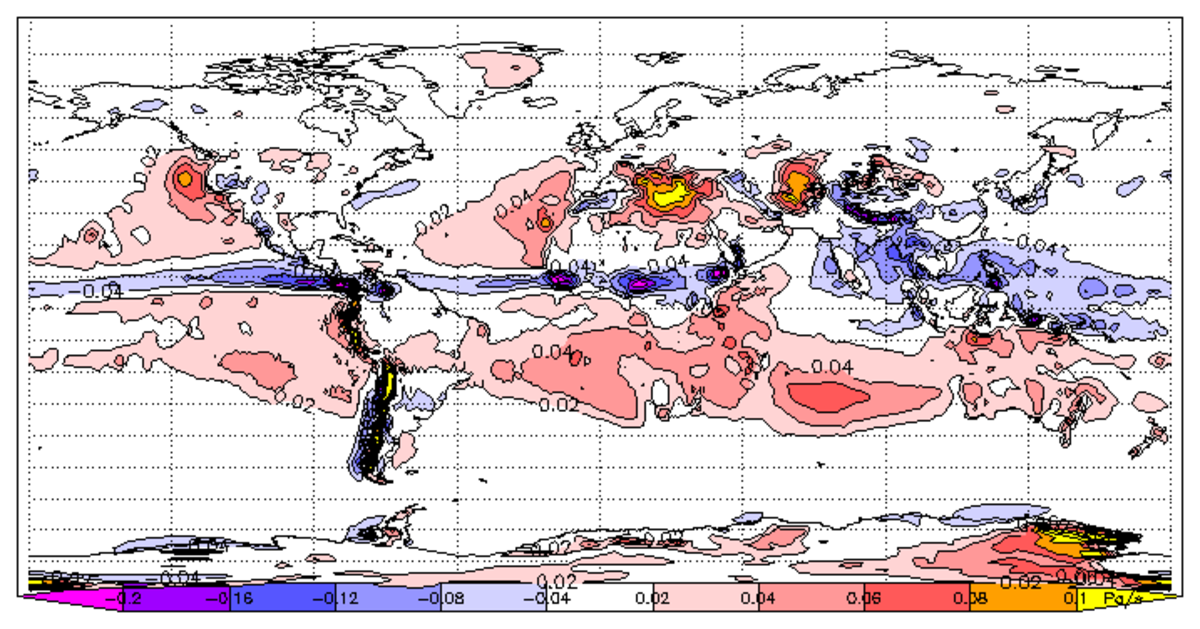

Dans ces systèmes, l'air chaud et humide rencontrant l'air plus froid doit s'élever non pas par convection mais par forçage dynamique ce qui crée un mouvement vertical synoptique ascendant. Ce dernier doit être compensé en amont et en aval par un mouvement vertical descendant. Ceci crée donc une succession d'anticyclones et de dépressions le long du ruban thermique. Les vents tournant dans le sens inverse dans les dépressions et les anticyclones, les habitants des latitudes moyennes subissent donc un régime continuellement changeant des vents.

Flux zonal

Toute cette succession de systèmes météorologiques se déplace dans une direction générale d'ouest en est. Le ruban thermique explique cette circulation d'ouest appelée flux zonal.

En effet, les vents sont essentiellement le déplacement de l'air des hautes vers les basses pressions, déviés vers la droite dans l'hémisphère nord par la force de Coriolis nord et la gauche dans celui du sud. Le gradient de pression dépend quant à lui de la structure thermique dans la colonne d'air. Plus la différence de température entre deux zones est grande, plus la différence de pression et le vent augmenteront avec l'altitude. Le vent sera parallèle au ruban thermique, car la variation de pression est perpendiculaire à celui-ci.

Ainsi le courant-jet se forme au-dessus d'un ruban serré de différence de températures que l'on nomme front (front chaud et front froid) et qui sépare les masses d'air froid (vers les pôles) et chaud (vers l'équateur). Comme en moyenne le ruban thermique, appelé zone barocline, est Ouest-Est, le résultat est une circulation générale d'Ouest en Est aux latitudes moyennes.

Flux méridional

Cependant, les différences de friction dans la basse couche de l'atmosphère, comme le passage de l'océan aux montagnes de la côte ouest de l'Amérique, dévient le vent. Cela crée des ondes dans la circulation qui se reflètent en altitude par une circulation qui prend la forme d'un sinus à plusieurs cycles décrit comme ondes de Rossby.

La portion du flux qui prend alors une direction nord-sud est appelée flux méridional. C'est cette composante du flux qui transfert l'air froid vers l'équateur et l'air doux vers les Pôles. Elle contribue ainsi à l'intensification des dépressions et aux forts changements de température de surface. La position de ce sinus n'est pas stable car il dépend du transfert de températures dans la couche sous-jacente. Il se déplace, se déforme et des tourbillons indépendants s'en détachent.