Chloroplaste - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

Les chloroplastes sont des organites présents dans le cytoplasme des cellules eucaryotes photosynthètique (plantes, algues). Ils sont sensibles aux expositions des différentes ondes du spectre lumineux. Ils jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement d'une cellule végétale car ils permettent de capter la lumière à l'origine de la photosynthèse. Par l'intermédiaire de la chlorophylle qu'ils possèdent et de leurs ultrastructures, ces organites sont capables de transférer l'énergie véhiculée par les photons à des molécules chimiques (eau). Les chloroplastes jouent un rôle important dans le cycle du carbone, par la transformation du carbone atmosphérique en carbone organique. Les chloroplastes appartiennent à une famille d'organites appelés les plastes ; ceux-ci sont le fruit de l'endosymbiose d'une cyanobactérie, il y a environ 1,5 milliard d'années.

Historique

Le chloroplaste a été découvert au cours des recherches scientifiques sur les plantes. Les premières recherches ont commencé par Joseph Priestley en 1771. Il s'était intéressé à l’étude des gaz et en identifia plusieurs. Plus tard, il démontra que les plantes sont capables de régénérer les gaz qui viennent des animaux.

Quatre ans plus tard, Jan Ingenhousz reprend les travaux de Priestley et montre que le dégagement d’oxygène se produit uniquement à la lumière. Pendant la nuit, les plantes rejettent un gaz rendant impossible la combustion d’une bougie.

À la fin du XVIIIe siècle, les recherches ont conclu que les plantes respirent comme tout le monde. En 1837, Henri Dutrochet découvre que le pigment vert dans les feuilles est la chlorophylle. En 1862, Julius von Sachs, le plus grand physiologiste de son temps, prouve que l’assimilation chlorophyllienne se déroule dans des chloroplastes. Ce n'est qu'en 1898 que le scientifique Charles Reid Barnes invente le terme photosynthèse.

Structure

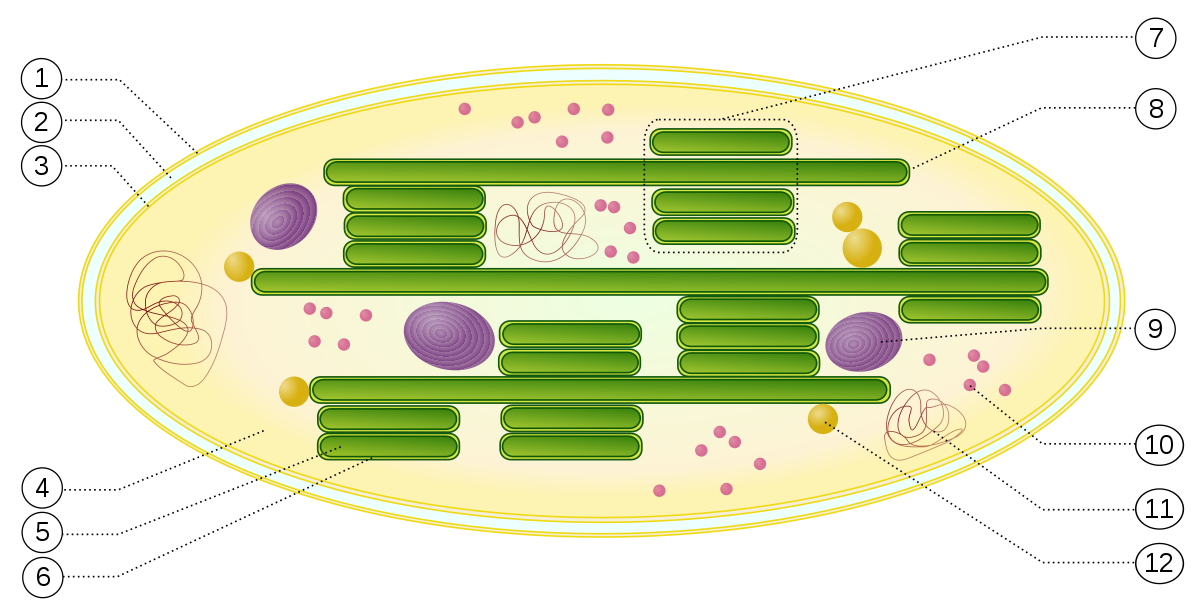

1-membrane externe

2-espace intermembranaire

3-membrane interne (1+2+3: enveloppe)

4-stroma (fluide aqueux)

5-lumen du thylakoïde

6-membrane du thylakoïde

7-granum (thylakoïdes accolés)

8-thylakoïde inter-granaire (lamelle)

9-grain d'amidon

10-ribosome

11-ADN

12-plastoglobule (gouttelette lipidique)

La taille des chloroplastes est de l'ordre du micrometre. Ils prennent souvent la forme de disques aplatis de 2 à 10 microns de diamètre pour une épaisseur d'environ 1 micron. Le chloroplaste est un organite composé de deux membranes (1 et 3) séparées par un espace inter-membranaire (2). Il contient un réseau membraneux constitué de sacs aplatis nommés thylakoïdes (8) qui baignent dans le stroma (4) (liquide intra-chloroplastique). Les thylakoïdes sont composés d'un lumen (5) entouré d'une membrane (6), et contiennent de la chlorophylle (pigments verts) et des caroténoïdes (pigments jaune orange). Un empilement de thylakoïdes se nomme granum (7) (au pluriel : des grana). D'autre part, le stroma contient quelques réserves sous forme d'amidon (9), et des structures lipidiques dont le rôle est encore mal compris, les plastoglobules(12).

Génome chloroplastique

De plus, ces organites contiennent de l'ADN regroupé en nucléoides (11) ; chaque chloroplaste peut contenir jusqu'à 100 copies du génome. Les molécules d'ADN du génome chloroplastique sont généralement linéaires ou ramifiées. Le génome chloroplastique est très réduit, 37 à 220kb et contient généralement une centaine de gènes, alors que par comparaison celui d'une cyanobactérie (origine des chloroplastes) fait plusieurs mégabases et comporte plusieurs milliers de gènes .

Les ribosomes (10) sont constitués d'ARNr, syntétisés dans les chloroplastes, et de protéines codées par les génomes nucléaires et chloroplastiques.

L'ADN du chloroplaste ne lui permet pas de subvenir à tous ses besoins ; il y a une coopération entre la cellule et les chloroplastes, analogue aux relations entre la cellule et ses mitochondries. Par exemple, le Ribulose 1,5 Bisphosphate Carboxylase/Oxygénase (ou Rubisco) est composée de deux parties : une grande et une petite qui sont répétées chacune huit fois. La grosse sous-unité (55 kDa) est formée dans le chloroplaste et la petite sous-unité (15 kDa) est synthétisée dans le cytoplasme de la cellule, sous la forme de précurseurs, puis pénètre dans le chloroplaste. On estime qu'il s'agit de la protéine la plus abondante de notre biosphère. En règle générale, les protéines codées par l'ADN nucléaire mais destinées à une localisation chloroplastique sont synthétisées sous la forme de précurseurs pourvus d'un signal de transit en N-terminal, qui consiste en un peptide d'une cinquantaine d'acides aminés (taille variable d'une protéine à une autre), et qui sera clivé au moment du passage à l'intérieur du chloroplaste pour aboutir à la protéine mature. Les protéines destinées à la membrane des thylacoides du chloroplaste peuvent même être pourvues de deux séquences de transit, la première pour entrer dans le chloroplaste, la deuxième pour être intégrée dans la membrane. Ces mécanismes font intervenir deux complexes protéiques connus sous le nom de TIC et TOC.