Chenille (lépidoptère) - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

La chenille est la larve éruciforme des papillons. Certains hyménoptères dont les larves ressemblent beaucoup à celles des lépidoptères sont appelées fausse-chenille. La chenille, une fois arrivée à son plein développement, s'enveloppe dans un cocon afin de se transformer en chrysalide qui va à son tour devenir l'insecte adulte.

Seules certaines espèces de chenille tissent autour d'elles un véritable cocon (la plus célèbre étant la chenille du Bombyx mori, improprement appelée ver à soie, et quelques autres dont une espèce de Madagascar et le plus gros papillon de nuit d'Europe, appelé Grand Paon de nuit ou Saturnia Pyri…) pour se mettre à l'abri en vue de leur nymphose (ou passage à l'état de nymphe, que l'on appelle chrysalide chez les papillons).

D'autres (le machaon, par exemple) se contentent de se fixer à un support par une ceinture de soie, fil sécrété de la même manière, mais en faible quantité. D'autres encore s'enterrent dans l'humus à faible profondeur, dans une loge plus ou moins soyeuse: c'est le cas de la plupart des Sphinx.

Biologie

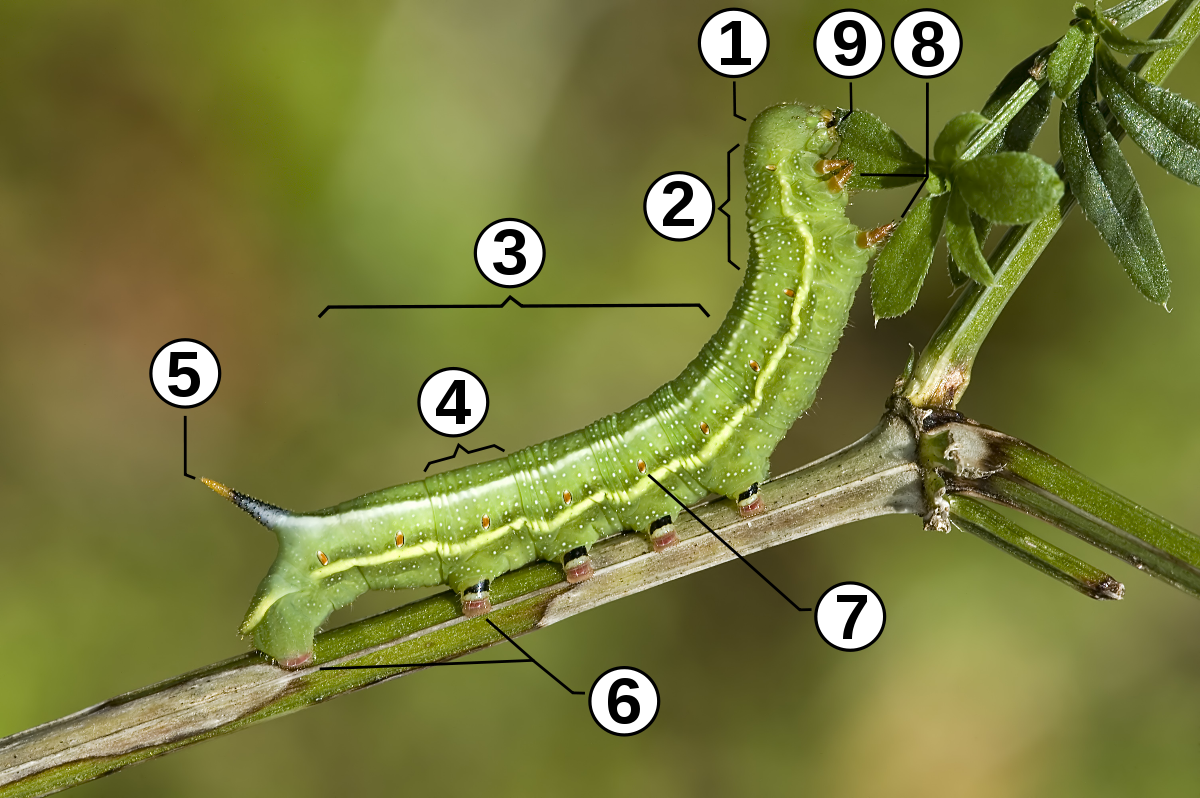

Les chenilles de lépidoptère possèdent un corps métamérisé avec une tête avec des pièces buccales broyeuses. Les yeux sont réduits à 5 ocelles en arc autour d'une ocelle centrale. Les trois segments thoraciques portent chacun une paire de vraies pattes tandis que certains segments abdominaux présentent des fausses pattes munies de crochets. L'appareil respiratoire s'ouvre par une rangée de stigmates sur les flancs des segments. L'appareil digestif est formé de la bouche, d'un œsophage, d'un jabot, du mésentéron volumineux et d'un intestin postérieur terminé par une ampoule rectale. L'appareil excrétoire est constitué de tubes de Malpighi (deux groupes de trois se déversant dans un tronc commun). Le système nerveux est formé d'un cerveau et d'une chaîne ganglionnaire ventrale comprenant un ganglion sous-œsophagien, trois ganglions thoraciques et sept abdominaux. Les chenilles possèdent en outre deux glandes séricigènes (produisant de la soie) tubulaires qui débouchent par un canal unique près des pièces buccales. Deux glandes mandibulaires également tubulaires ont un rôle encore mal connu.

Nom vernaculaire

Chenille vient de petite chienne, en référence à l'allure de la tête de l'une et de l'autre.

Les chenilles, en tant que ravageur possèdent souvent un nom vernaculaire, repris pour nommer le papillon (l'adulte). Exemple non exhaustif de nom :

- Arpenteuse

- Fausse arpenteuse du chou, papillon nommé Noctuelle du chou (Trichoplusia ni Hübner)

- Arpenteuse de l'airelle (Itame argillacearia Packard)

- Arpenteuse bossue de la pruche (Ectropis crepuscularia)

- Arpenteuse de Freeman (Nepytia freemani)

- Arpenteuse de la pruche (Lambdina fiscellaria fiscellaria)

- Arpenteuse de la pruche de l'Ouest (Lambdina fiscellaria lugubrosa)

- Arpenteuse grise de l'épinette (Caripeta divisata)

- Arpenteuse occidentale du chêne (Lambdina fiscellaria somniaria)

- Arpenteuse rayée des forêts (Epirrita pulchraria)

- Arpenteuse verte de la pruche (Nepytia phantasmaria)

- Arpenteuse verte du mélèze (Macaria sexmaculata)

- Arpenteuse verte du sapin (Cladara limitaria)

- Arpenteuse tardive, papillon nommé Phalène brumeuse (Operophtera brumata L)

- Arpenteuse verte veloutée (Epirrita autumnata)

- Petite arpenteuse du pin (Eupithecia palpata)

- Borer

- Borer du chou (Hellula undalis F.)

- Carpocapse

- Carpocapse des pommes et des poires (Cydia pomonella)

- Carpocapse des châtaignes (Cydia triangulela)

- Disprion

- Diprion de la pruche (Neodiprion tsugae)

- Diprion du pin rouge (Neodiprion nanulus nanulus)

- Diprion du pin sylvestre (Neodiprion sertifer)

- Diprion du sapin (Neodiprion abietis)

- écaille

- Ecaille du séneçon (Tyria jacobaeae L.)

- Féralie

- Féralie joyeuse (Feralia jocosa)

- Halisidote

- Halisidote argentée (Lophocampa argentata)

- Chenille légionnaire

- Chenille légionnaire noire (Actebia fennica Tauscher)

- Chenille légionnaire africaine, (Spodoptera exempta Walker & Zimmerman)

- Vers Légionnaire de la betterave, (Spodoptera exigua)

- Chenille Légionnaire uniponctuée

- Laineuse

- Laineuse du chêne (Eriogaster catax)

- Laineuse du cerisier (Eriogaster lanestris)

- Lieuse

- Lieuse de l'épinette (Coleotechnites atrupictella)

- Lieuse du cyprès (Epinotia subviridis)

- Mineuse

- Chenille processionnaire

- Chenille processionnaire du chêne (Thaumetopoea processionea L)

- Chenille processionnaire de Bonjean

- Chenille processionnaire pinivore

- Chenille processionnaire du pin (Thaumetopoea pytocampa) ou plus communément processionnaire

- Chenille processionnaire du pistachier ou solitaire (Thaumetopoea solitaria Freyer, 1838)

- Pique-bouton

- Pique-bouton du rosier Pyrrhia umbra

- Spongieuse

- Spongieuse (Lymantria dispar)

- Teigne (insecte)

- Teigne des choux ou Teigne des crucifères), (Plutella xylostella L.)

- Teigne ou Mineuse du marronnier

- Tisseuse

- Tisseuse du bleuet (Croesia curvalana Kearfott)

- Tondeuse

- Tordeuse

- Tordeuse à bandes obliques Choristoneura rosaceana

- Tordeuse du bleuet (Aroga trialbamaculella Chambers)

- Tordeuse à tête noire de l'épinette (Acleris variana)

- Tordeuse à tête noire de l'Ouest (Acleris gloverana)

- Tordeuse bisannuelle de l'épinette (Choristoneura biennis)

- Tordeuse de l'épinette (Zeiraphera canadensis)

- Tordeuse des citrus (Argyrotaenia citrana)

- Tordeuse du mélèze (Zeiraphera improbana)

- Tordeuse occidentale de l'épinette (Choristoneura occidentalis)

- Tordeuse verte du chêne (Tortrix viridana)

- Ver

- Ver du cotonnier, (Spodoptera littoralis Boisduval)

- Ver gris, papillon nommé Noctuelle ypsilon, (Agrotis ipsilon Hufnagel)

- Ver à soie, papillon nommé Bombyx du murier, (Bombyx mori L.)

Plus simplement nommée par la plante qu'elle ravage :

- Chenille de l'asperge

Par une description physique

- Chenille à bosse

- Chenille à bosse orangée, (Symmerista leucitys)

- Chenille à houppes

- Chenille à houppes blanches (Orgyia leucostigma Fitch.)

- Chenille à houppes rousses (Orgyia antiqua)

- Chenille à houppes du douglas (Orgyia pseudotsugata McDunnough)

- Chenille épineuse