Chaux (matière) - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Conditionnement et stockage

La chaux est aujourd'hui conditionnée en sac de 15 kg, 25 kg. Le stockage doit être fait dans un endroit sec.

Les différents types de chaux

La chaux vive

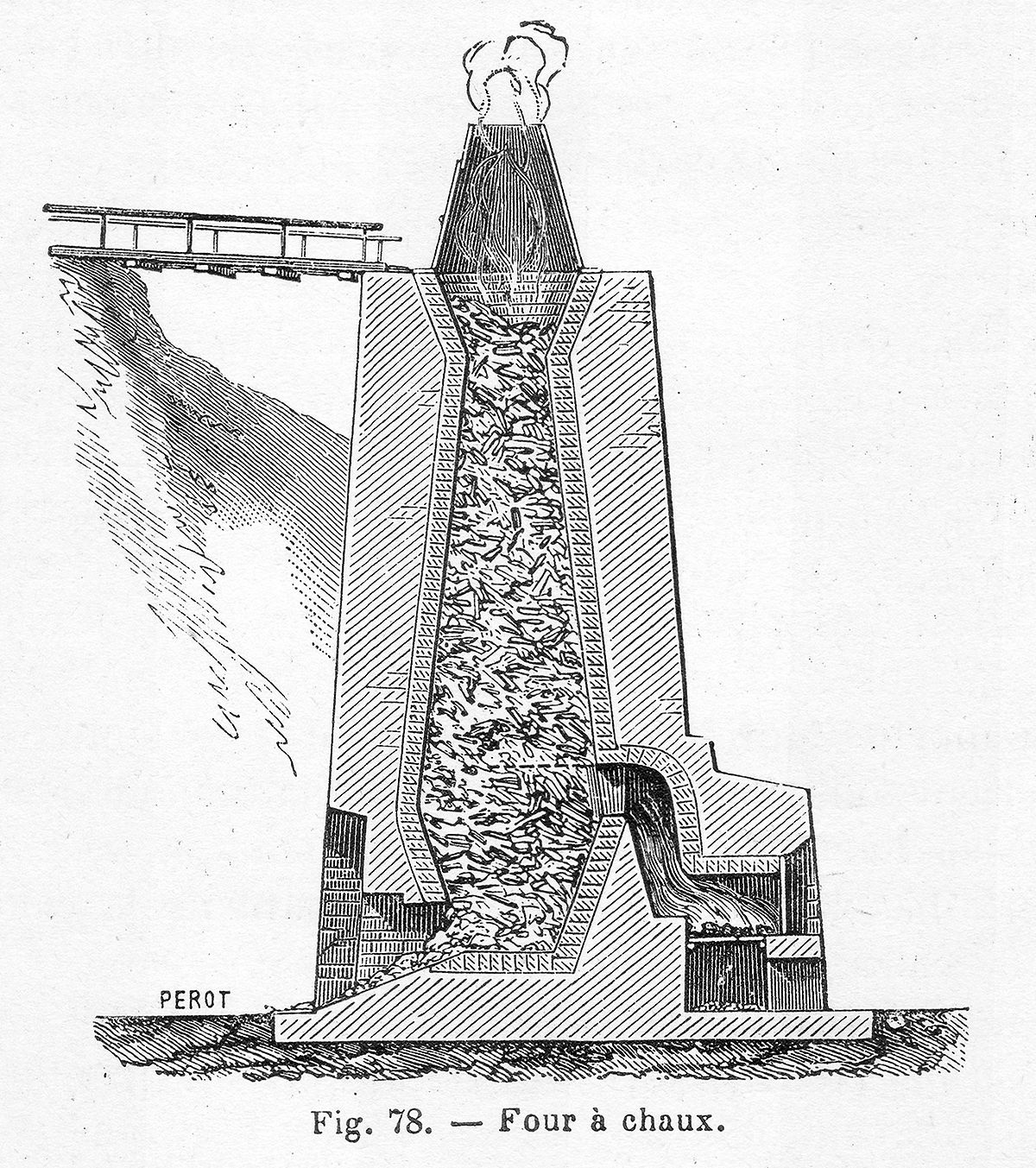

La chaux vive est la chaux sortie du four à chaux. Le principal constituant de la chaux vive est l'oxyde de calcium, qui a pour formule CaO.

Après apport d'eau, une réaction chimique se produit. Elle devient la chaux éteinte Ca(OH) (portlandite) utilisée dans le bâtiment pour la maçonnerie et la réalisation d'enduits : chaux grasse ou chaux aérienne, chaux hydraulique naturelle.

Hydratation

Mise en contact avec de l'eau, il se produit une réaction très exothermique. Cette étape est nécessaire à l'obtention de chaux éteinte, qu'elle soit aérienne ou hydraulique.

Dans le cas de la chaux hydraulique, il est nécessaire d'employer la quantité juste d'eau, afin de ne pas permettre la prise du matériau. Dans le cas de la chaux obtenue à partir de calcaire pur (chaux aérienne), la quantité d'eau n'est pas limitée.

Lorsque la quantité d'eau ajoutée est juste suffisante pour obtenir la réaction d'extinction, c’est-à-dire d'hydratation de la chaux, on obtient une poudre blanche. Si la quantité d'eau est plus importante, on obtient une pâte blanche qui peut se dissoudre à des pH plus importants : la chaux éteinte dont la formule est la suivante Ca(OH).

Précautions et utilisation

La chaux vive est un produit potentiellement dangereux, principalement employé dans l'industrie et l'agriculture. Hydrophile, elle est utilisée pour assécher, détruire les matières organiques riches en eau. En cas de mélange de grandes quantités de chaux vive et d'eau, la chaleur dégagée est telle que l'eau peut se mettre à bouillir et projeter de la chaux, qui est corrosive. Il est de ce fait conseillé d'utiliser des lunettes et des gants lors de la manipulation.

Il est recommandé de verser progressivement la poudre dans l'eau et non pas l'inverse.

Il est également recommandé de brasser le mélange eau/chaux vive tout au long de sa préparation, ceci afin de limiter les risques de projection.

La chaux aérienne

C'est de l'hydroxyde de calcium Ca(OH). Son nom minéralogique est portlandite

La chaux aérienne (chaux hydratée, chaux éteinte, chaux grasse) est obtenue par hydratation de chaux vive issue d' un calcaire très pur. On la trouve sous différentes appellations : chaux éteinte, CAEB (ancienne normalisation : chaux aérienne éteinte pour le bâtiment). L'appellation conseillé par la norme NFP 15311 est CL (Calcique Lime) suivi d'un chiffre 70, 80 ou 90 indiquant la proportion de carbonate de calcium (CaCO3). Plus la teneur est élevée, plus la chaux est dite grasse.

La chaux aérienne sert depuis l'Antiquité à réaliser des mortiers pour la construction, des enduits et des badigeons sur les murs. Elle est aussi utilisée pour protéger les arbres fruitiers, ou lutter contre la putréfaction des cadavres en cas d'épidémie.

Cycle

L'emploi de la chaux est attesté dès l'Âge du Bronze (environ 2000 ans avant J.-C.) sur certains sites archéologiques suisses. Des blocs de calcaire calcinés constituent ainsi le noyau interne des murailles de certaines places fortifiées.

Calcination

Par calcination du calcaire aux environs de 900 °C (CaCO) on obtient de la chaux vive (Oxyde de Calcium : CaO) et un fort dégagement de dioxyde de carbone (CO):

La réaction s'accompagne d'une perte de poids d'environ 45 %, correspondant à la perte en dioxyde de carbone selon la formulation chimique :

- CaCO → CaO + CO

Extinction

La transformation de chaux vive en chaux éteinte s'effectue par ajout d'eau (HO). Cette opération d'extinction produit l'hydroxyde de calcium Ca(OH), avec un fort dégagement de chaleur :

- CaO + HO → Ca(OH) + 1155 kJ / kg

Après transformation, l'augmentation du volume est de près de 30%.

L'extinction peut être réalisée de différentes manières :

- arrosage superficiel des blocs de chaux vive, puis terminaison de la réaction à l'air ;

- immersion des blocs de chaux vive dans un grand volume d'eau puis terminaison de la réaction à l'air ;

- mélange eau-chaux dans un malaxeur avec contrôle de la réaction exothermique (dans l'industrie) ;

- immersion des blocs de chaux vive dans un grand volume d'eau puis terminaison de la réaction dans l'eau.

Dans les trois premiers cas on obtient une chaux en poudre (fleur de chaux, chaux grasse, CAEB, chaux éteinte…). Dans le dernier cas, la chaux éteinte produite prend l'apparence d'une pâte (chaux en pâte) que l'on pourra garder tant que l'on maintient en surface de l'eau limitant les échanges de dioxyde de carbone (donc de carbonatation).

La chaux en poudre correspond bien aux pratiques actuelles du bâtiment (dosage en volume, mélange à la bétonnière…).

La chaux en pâte permet l'obtention de mortiers plus "gras", moins sujets à la dessiccation rapide, des enduits ou des badigeons carbonatant plus vite et donc plus résistants. Par contre, son dosage est plus difficile, le mélange avec le sable plus délicat sauf à utiliser l'outillage adapté (malaxeur planétaire, rabot…). La meilleure carbonatation de la chaux en pâte a probablement comme origine le fait que l'extinction se faisant à l'abri de l'air, aucune carbonatation partielle anticipant la prise ne se produit. Par ailleurs, la finesse de la chaux obtenue, la présence de gels colloïdaux sont autant d'éléments qu'il faudrait étudier.

Carbonatation

La prise de la chaux aérienne s'effectue par carbonatation, c’est-à-dire en absorbant le dioxyde de carbone (CO) présent dans l'atmosphère : d'où son nom de « chaux aérienne » :

- Ca(OH) + CO → CaCO + HO

Selon l'humidité du milieu, cette réaction se produit sur plusieurs mois : la vapeur d'eau se lie avec le dioxyde de carbone atmosphérique pour former l'acide carbonique ; la chaux fixe le dioxyde de carbone contenu dans cet acide et se transforme en calcaire. Le résultat de cette opération est à nouveau du calcaire (CaCO).

Le mécanisme de prise par carbonatation s'effectue en présence d'eau, d'où une maîtrise indispensable des conditions de mise en œuvre (humidification des supports, contrôle des conditions climatiques...).

Utilisation

Les usages de la chaux aérienne sont nombreux. En France, son usage se répartit ainsi :

- Sidérurgie : environ 40 %,

- Travaux publics, routes : environ 13 %,

- Agriculture : environ 10 %,

- Traitement des eaux : environ 10 %,

- Construction, bâtiment : environ 3 %

- Absorption du dioxyde de carbone : appareils d'anesthésie et respiratoires de secours.

Utilisation dans l'agriculture

Pour l'agriculture, on utilise de la chaux magnésienne ou dolomitique, qui amende les sols acides en apportant du magnésium. On utilise, le plus souvent, de la chaux calcique. Les chaux utilisées par l'agriculture sont toujours sous forme d'oxyde de calcium, ou d'oxyde de calcium combiné à l'oxyde de magnésium. Cet amendement est à utiliser modérément sur les sols argileux. Le rôle de l'ion calcium dans le complexe argilo-humique est déjà tenu par le fer.

En plus d'être un amendement calcique et magnésien, le chaulage permet également la destruction des micro-organismes pathogènes contenus par les effluents d'élevage qui sont acides par nature. La base OH- associée au calcium qui arrive soudainement dans le milieu provoque une augmentation rapide du pH. Ainsi ces organismes sont détruits.

Le plus souvent, l'agriculture utilise aussi du calcaire non cuit pour amender les terrains. C'est du carbonate de calcium, vulgairement appelé « carbonate de chaux ». Le mode d'action est plus lent que celui de la chaux calcinée. Cela provient du fait que l'acidité du terrain doit dégrader le produit avant que celui-ci ne devienne un oxyde et puisse développer la base associée recherchée. Il ne peut garantir une bonne efficacité agronomique que s'il est suffisamment fin pour se solubiliser correctement. L'avantage à l'utilisation de carbonate de calcium est d'ordre économique, car il coute moins cher à l'utilisateur, et écologique, car il ne détruit pas les organismes utiles du sol. Dans l'absolu, son pouvoir neutralisant est, à quantité égale, très inférieur à celui de la chaux vive.

Utilisation dans l'industrie, dans le traitement des eaux, dans le traitement des fumées

La chaux aérienne est largement utilisée dans l'industrie, le plus souvent sous forme de chaux vive, on utilise sa capacité d'agglomération de certains matériaux on parle de « floculation ».

En sidérurgie, l'ajout de chaux dans le métal en fusion permet l'extraction de certaines impuretés.

Dans le traitement des eaux usées, on stabilise les boues.

Dans les incinérateurs elle est utilisée pour neutraliser les fumées acides chargées en soufre et/ou en chlore.

Utilisation dans les travaux publics

La chaux aérienne est également utilisée dans la réalisation des routes ou des chemins, le plus souvent sous forme de chaux vive. Comme dans l'industrie, on utilise sa propriété de « floculation », il s'agit ici de transformer l'argile (consistance plastique, souple, instable) en matière grumeleuse plus résistante à la compression des sols. A cette action vient s'adjoindre l'effet de consommation d'eau interstitielle. Ce faisant, la teneur en eau des sols trop humides est rabaissée afin d'atteindre le plus souvent l'Optimum Proctor. Cette propriété est également utilisée dans le monde agricole.

Utilisation comme absorbeur de dioxyde de carbone

Les propriétés d'absorption du dioxyde de carbone par la chaux ont été utilisées dans les appareils respiratoires dits "en circuit fermé" pour épurer le gaz expiré du dioxyde de carbone et permettre sa ré-inhalation après un éventuel apport d'oxygène à très faible débit. Ces techniques sont utilisées en médecine (anesthésie en circuit fermé), dans des appareils respiratoires utilisés en milieux de gaz dangereux. Les activités sous-marines (plongée et sous-marins) utilisent également la chaux comme absorbeur de dioxyde de carbone. La chaux hydratée est mélangée à d'autres composés chimiques comme la soude (NaOH) pour former la chaux sodée ou avec d'autres composés qui accélèrent la vitesse de réaction de la chaux. La présentation en grains poreux de quelques millimètres dans des récipients adaptés au passage des gaz augmente la surface d'échanges et permet l'absorption avec de faibles volumes de chaux facilement transportables.

Utilisation dans la décoration d'intérieur

La chaux existe depuis 6000 ans, c'est avec le gypse, l'un des plus anciens matériaux utilisés par l'homme. Ses propriétés :

- Antiseptique, elle désinfecte, assainit l'atmosphère.

- Elle laisse respirer les maçonneries donc réduit l'humidité et évite ainsi la condensation de l'eau.

Un rendu décoratif exceptionnel et un velouté sans égal à l'intérieur comme à l'extérieur Une décoration vivante : la chaux respire donc les moirages varieront en fonction de l'hydrométrie ambiante. Elle se patine et vieillit extrêmement bien.

La chaux hydraulique

La chaux hydraulique (chaux maigre) est obtenue à partir de calcaire contenant 10 à 20 % d'argile qui lors de la calcination donne des silicates et aluminates de calcium. Elle fait prise, en quelques heures, au contact de l'eau, d'où son appellation.

L'appellation normalisé NFP 15311 est NHL (Natural Hydraulic Lime). L'ancienne dénomination était XHN.

Carbonatation de la chaux hydraulique

Le calcaire naturel est le plus souvent mélangés à des marnes et des argiles riches en éléments chimiques principalement la silice et aussi le fer, l'aluminium. Aux températures de cuisson (800 °C et 1 500 °C), le calcium se combine avec ces éléments pour former des silicates, des aluminates et des ferro-aluminates de calcium. Plus la température est élevée et le taux de silice important, moins elle contient de chaux libre plus elle est hydraulique.

Au contact de l'eau, lors de l'extinction de la chaux vive, et surtout pendant la mise en œuvre des mortiers, ces molécules forment des hydrates insolubles. Les proportions d'alumine et de fer sont très faibles : dans les liants blancs, les teneurs en fer sont inférieures à 0,1 ou 0,2 %. La prise hydraulique est essentiellement due à la réaction entre le CaO et les silicates.

Les chaux hydrauliques font une première prise de type hydraulique au moment de la mise en œuvre (on dit qu'elle "tire") puis une prise secondaire de type aérien c'est là que la chaux et les hydrates vont se carbonater au contact de l'air humide pour redonner le carbonate de calcium et la silice d'origine. La vitesse de carbonatation secondaire dans l'épaisseur est à peu près d'1 cm par an.

Type de chaux hydraulique

Le rapport des différents composants associés à l'argile et la part de Ca(OH) définit l'indice d'hydraulicité donné par un chiffre indiquant la résistance à la compression (après avoir fait prise) en MPa / cm². Plus la chaux est hydraulique moins elle est perméable à l'air et à l'eau.

| Type de chaux | Temps de prise en jours | Résistance (kg/cm²) |

|---|---|---|

| NHL 2 | 10 ‑ 20 | 20 ‑ 40 |

| NHL 3,5 | 4 ‑ 8 | 35 ‑ 100 |

| NHL 5 | 3 | 50 ‑ 150 |

La NHL 2 est utilisée lorsqu'on veut des mortiers très souples par exemple pour les enduits sur murs fragiles. Les NHL 3,5 et 5 sont surtout utilisées pour monter des murs, les enduits extérieurs, exécuter des chapes, poser du carrelage. Elles sont déconseillées sur supports fragiles car elle pourrait provoquer un arrachement du support. Elles peuvent également présenter une réaction non désirée avec le plâtre.