Château de Maulnes - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Description

La situation

Maulnes est à 25 km de Tonnerre, principale ville de la région, et à 15 km des châteaux de Tanlay et d'Ancy-le-Franc.

Il se situe sur le bord d'un grand plateau, jadis couvert de forêts qui ont cédé la place à des terres agricoles. La carte de Cassini, postérieure de deux siècles, montre le château entouré d'une vaste forêt, dans une clairière située au carrefour de cinq allées forestières. Ces allées permettaient de gérer l'exploitation forestière, de s'adonner à la chasse, mais aussi de dégager de grandes perspectives sur le château. L'emplacement est alimenté par trois sources à débit annuel, connues depuis très longtemps.

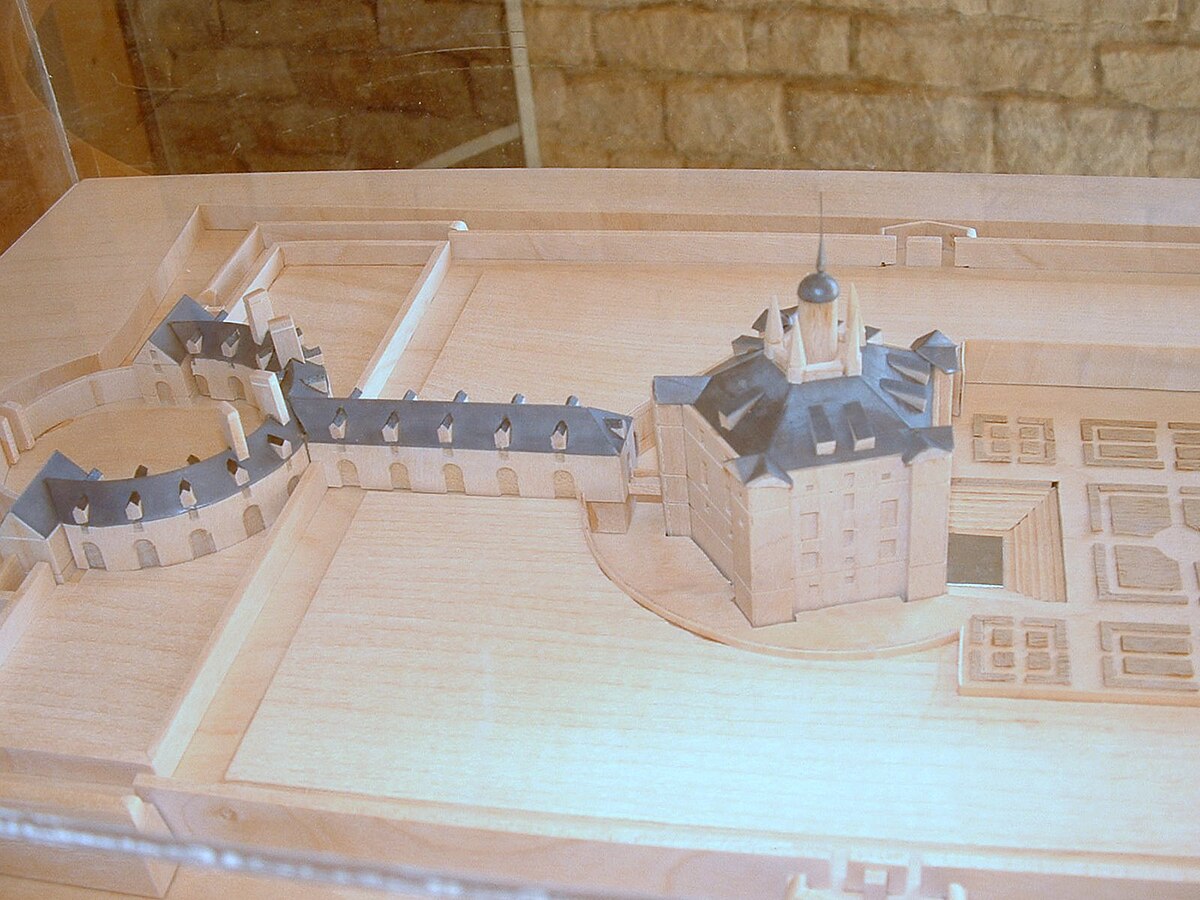

Le château est un ensemble de trois bâtiments. On entrait par des communs édifiés en demi-cercle, dont il ne reste qu'une partie. Puis on franchissait une galerie couverte qui a totalement disparu. Par un pont dormant, on accédait enfin au logis pentagonal.

Les communs et la galerie

Les communs, construits vers 1570-1572, formaient un bâtiment en hémicycle entourant la cour d'entrée, avec un étage et des combles. Ils ont subi de nombreuses transformations pour les adapter à un usage industriel, à l'époque de la verrerie. Un plan de 1942 les représente encore complets. Aujourd'hui, la moitié de l'hémicycle a disparu. La charpente d'origine, à la Philibert Delorme, a été remplacée entre 1662 et 1674 par une charpente traditionnelle, démontée en 2000-2001.

Les communs ont été restaurés en priorité et font désormais office de lieu d'accueil du public et de salle d'exposition.

La pièce centrale des communs, qui existe encore, était bâtie dans l'axe de la galerie et en constituait le vestibule d'entrée. Le dessin de Du Cerceau montre une galerie à étage avec cinq arcades, menant à un pont dormant soutenu par quatre colonnes puis à une passerelle, sans doute mobile. De là, par dessus les douves sèches, on accédait au logis par une porte située dans la tour nord.

Le logis

Il s'agit d'un bâtiment pentagonal, à cinq côté égaux de 17 m environ. Il s'articule autour d'un cylindre creux en forme de puits, qui sert d'axe à un grand escalier à vis à la française, escalier également sur plan pentagonal qui dessert l'ensemble des cinq niveaux et la terrasse située au sommet. Les angles du pentagone sont occupés par des tours, dont trois comportent un escalier, prévu sans doute pour les domestiques afin de réserver l'escalier central aux maîtres des lieux. Quatre tourelles sont de forme pentagonale ; tandis que la cinquième – la tourelle nord par laquelle on accède au logis – a été ajoutée une fois l'édifice terminé, peut-être dans un souci de sécurité face à la reprise de la guerre.

Le bâtiment possède un axe de symétrie qui passe par la tourelle nord et le milieu de la façade sud.

Dans tout le logis, on compte 21 cheminées, ce qui devait être appréciable étant donnée la rigueur des hivers sur le plateau de Maulnes.

Le puits

La cage du puits est ajourée de grandes baies disposées régulièrement. Il était possible de puiser de l'eau à tous les étages, comme le prouvent les nombreuses traces d'usure dues aux cordes, en particulier au niveau 3.

Les niveaux 1 et 2

De plain-pied côté sud, ils sont enterrés côté nord, à cause de la pente naturelle du terrain. Une source captée alimente une vasque, qui constitue la base du puits. Le trop-plein de la vasque, ainsi que deux autres sources, se déverse dans un bassin ou nymphée, pour partie intérieur et pour partie extérieur. Ces niveaux comportent des pièces qui pouvaient faire office de lieux de stockage, caves et celliers.

Le niveau 3

L'accès par la galerie et le pont donnait, sur ce niveau, dans une pièce vestibule. Du Cerceau décrit le raffinement du château : « En ce bastiment y a poelle, estuves, bagnoirs, fort bien pratiques à cause de la fontaine ». L'étude de ce niveau a effectivement mis en évidence l'aménagement d'une pièce comme appartement de bain, ainsi que d'une étuve, avec local de chauffe et hypocauste. Ces pièces étaient accessibles directement par un petit escalier depuis l'une des chambres de l'étage supérieur, qui pourrait être celle d'Antoine de Crussol. Dans la salle de bain, on a retrouvé des fragments d'un décor mural peint, avec une peinture à l'huile appliquée sur un mortier. Les traces encore visibles montrent un décor de forêt et plusieurs silhouettes féminines, évoquant peut-être la légende de Diane.

Le niveau 4

Ce niveau constituait l'étage noble, reconnaissable à la plus grande hauteur des pièces et aux deux colonnes doriques qui l'ornent. D'après la description d'Androuet du Cerceau, les plafonds de cet étage étaient remarquables, en particulier les plafonds dits à enrayure, avec des caissons alignés sur les diagonales de la pièce. Une petite pièce, identifiée comme un cabinet de toilette, est reliée à la chambre que dut occuper Louise de Clermont. Une évacuation d'eau, prévue à travers l'allège de la fenêtre, laisse supposer la présence d'une baignoire ou d'un baquet.

La terrasse

Au sommet du château se trouve la terrasse, cernée par cinq souches de cheminées, formant belvédère sur la forêt. Elle dut posséder en son centre un lanternon, capable de protéger de la pluie tout en laissant la lumière pénétrer dans le puits. Elle fut plus tard couverte par un toit pyramidal, supprimé au XXe siècle.

Les façades

À la base de la toiture, une corniche à modillons alterne les têtes de chiens et les têtes de lions. À l'exception de cette décoration, qui évoque la chasse, les façades sont d'une grande sobriété, voire même d'une grande pauvreté architecturale qui tranche avec les usages de l'époque.

Les deux façades nord, situées de part et d'autre de la tourelle d'entrée, forment un ensemble ; tandis que la façade sud avec le nymphée et les deux tourelles qui l'encadrent forment un autre ensemble.

Le choix des pierres

Les moellons de petit appareil, utilisés pour les parements intérieurs, proviennent de gisements de calcaire à astartes situés à quelques centaines de mètres du château.

La majorité des pierres de taille de moyen appareil appartiennent à une même couche géologique de calcaire blanc crayeux et tendre, la pierre de Tonnerre. Elle a été employée en intérieur, pour le puits, les encadrements. Un autre faciès proche, non crayeux et plus dur, a été utilisé pour les murs extérieurs.

Une pierre roussâtre a été employée dans les maçonneries du château, notamment près du nymphée. Elle pourrait provenir de carrières de calcaire à entroques situées à Massangis et Coutarnoux, dans l'Avallonnais.

Les extérieurs

Le jardin

Dès les premiers travaux de construction, toute la zone du futur jardin est déboisée et décapée. Puis les murs de clôture et les murs des douves sèches sont édifiés. Les murs de clôture, dont la partie la plus éloignée du château est en hémicycle, sont entourés d'une haie et d'un glacis gazonné. Le plan d'origine semble avoir prévu la construction d'un grand rempart extérieur avec bastions, qui n'a pas été réalisé. Sur le mode du « palazzo in fortezza » italien (un palais dans une forteresse), il s'agissait probablement de se protéger des troubles fréquents, en ces temps de guerre civile.

Le jardin que représente Du Cerceau, dont on sait qu'il a le goût des jardins, est relativement petit (5 000 m2), composé d'un carré de 50 m de côté et d'un demi-cercle de 25 m de rayon. Le carré comporte le bassin encaissé et huit parterres bordés de buis et plantés de fleurs ou de plantes aromatiques. Le duc d'Uzès a fait un choix original : celui de ne permettre qu'un accès unique au jardin, passant par l'escalier jusqu'au niveau le plus bas du château, longeant le nymphée et remontant le long du talus : c'est alors seulement qu'on découvre le jardin. Autant que le château, le jardin de Maulnes occupe une place à part dans l'histoire de la Renaissance française.

La nature argileuse du sol et la présence d'une nappe aquifère semblent avoir posé des problèmes dans ce jardin encaissé, malgré la mise en place d'une évacuation de l'eau qui devait avoir tendance à s'engorger. Dès le XVIIe siècle, les parties basses du jardin sont rehaussées de 10 à 20 cm, sans résoudre le problème comme le montre la gravure de 1650, avec la présence d'une nappe d'eau qui paraît inonder le niveau 1 du logis. Après un abandon du jardin, un nouvel apport de terre est fait au XVIIIe siècle, avec 30 cm de limon puis 20 cm d'argile.

Avec l'installation de la verrerie, les douves ont été progressivement comblées par les déchets industriels. Après l'abandon du site, le jardin s'est couvert de broussailles, qui ont déposé une couche de désagrégation.

Le nymphée

Le nymphée est un trait d'union entre les jardins et le château, dont il reflète l'image. Sur le plan de Du Cerceau, il est représenté entouré de gradins formant un petit théâtre. Pourtant les fouilles archéologiques ne confirment pas cette vision.

L'hypothèse actuelle consiste en un mur de terrasse séparant le bassin encaissé du reste du jardin, percé d'un escalier d'accès. Le plan de Du Cerceau pourrait correspondre à un projet d'aménagement ultérieur qui n'aurait jamais vu le jour, avec l'abandon du chantier à la mort d'Antoine de Crussol.

La voûte du bassin est faite de voussoirs en alternance de teinte. La façade extérieure, de même que les linteaux du niveau 1, est traitée en bossage rustique.