Château de Chantilly - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

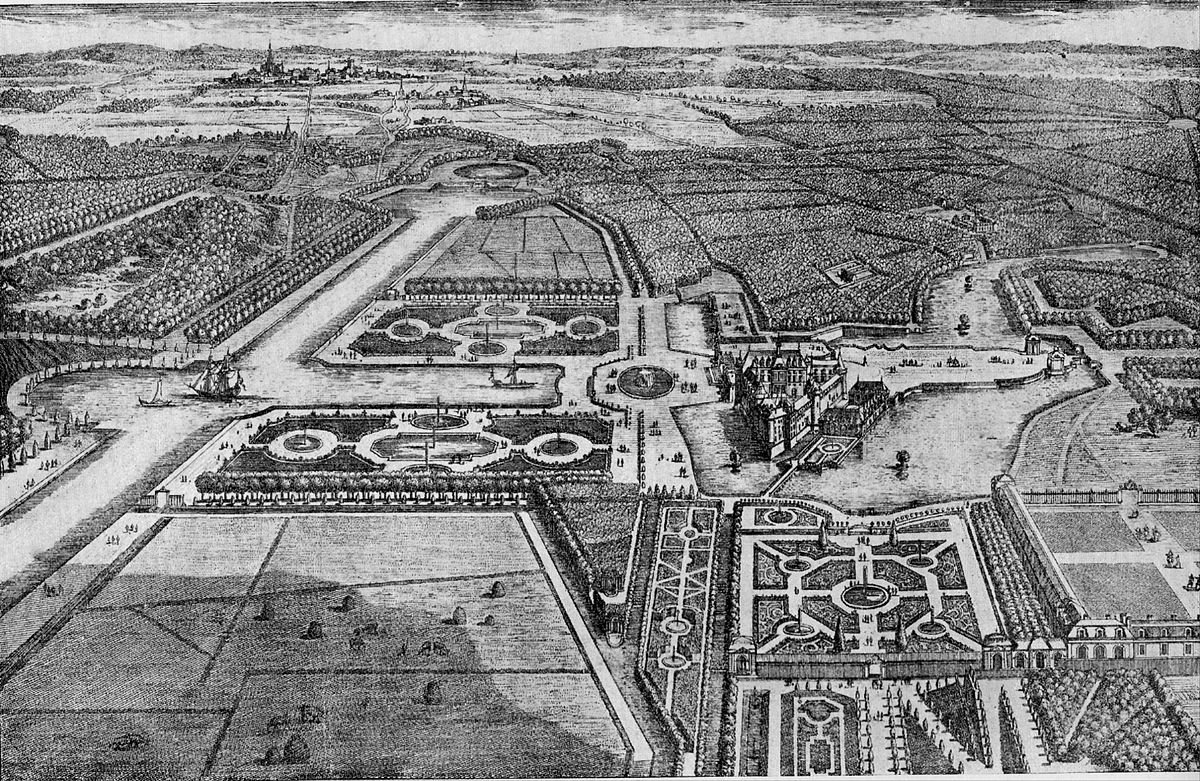

Le parc

Le parc de Chantilly couvre 155 hectares, dont 25 hectares de plans d'eau, auxquels il faut ajouter les 60 hectares du parc de Sylvie. La forêt de Chantilly, qui s'étend sur 6 310 hectares, fait partie intégrante du domaine.

Le jardin de Le Nôtre

Chantilly était la création préférée de Le Nôtre. Selon son habitude, il a structuré le parc autour de deux axes perpendiculaires : le premier, Nord-Sud, dans l'axe de la majestueuse terrasse édifiée par le connétable de Montmorency, est perpendiculaire aux courbes de niveau et met en évidence le vallonnement du site; le second, Est-Ouest, est occupé par Le Grand Canal, le long de la vallée.

Entre la terrasse et Le Grand Canal, au Nord du château, Le Nôtre a ménagé des parterres "à la Française". Ces parterres sont agrémentés de bassins et ornés de vases et de statues de pierre, dont la plupart datent du XIXe siècle et représentent les personnages illustres liés au riche passé du domaine. Les parterres étaient originellement de forme trapézoïdale, ce qui les faisait paraître plus vastes en contrecarrant la perspective. Cet effet, d'un très grand raffinement, a été supprimé par la reconstitution du XIXe siècle, qui leur a donné la forme de rectangles parfaits. Des broderies végétales, il en subsiste des témoignages dans le Jardin de la Volière (au pied du château, côté Ouest) ainsi que dans le jardin de La Maison de Sylvie (1671).

Les parterres de Le Nôtre sont aujourd'hui encadrés de deux jardins paysagers qui n'existaient pas du temps de leur création. Celui qui se trouve à l'Est date du XVIIIe siècle et est traité en hameau rustique. Celui de l'Ouest, traité "à l'Anglaise", remonte à la première moitié du XIXe siècle. De l'autre côté du Grand Canal, l'amphithéâtre du Vertugadin, prolongé par une allée forestière, prolonge l'axe des parterres à travers la forêt. C'est là que se trouve notamment une copie en fonte de la Vénus d'Arles.

La grille d'honneur se trouve située en contre-bas par rapport au château et surtout à la terrasse. En arrivant au château, celle-ci masque la perspective, qui se découvre tout d'un coup lorsque le visiteur y accède : l'effet est saisissant.

Le Petit Parc

Le Petit Parc ou "parc de La Cabotière", est situé sur le plateau calcaire qui surplombe la vallée depuis les parterres jusqu'au Grand Rond. Espace de transition entre la forêt et le parc, il est aménagé par Le Nôtre qui y trace des allées et des bosquets le reliant à la forêt environnante. Son neveu Desgots y dessine en 1679 un labyrinthe qui sera détruit vers 1770.

Au XVIIIe siècle, Henri-Jules de Bourbon-Condé le relie à la terrasse en jetant Le Pont du Roi par-dessus le fossé sec qui marque la limite du plateau. Ce jardin devient alors un espace de divertissements et de promenades, ponctué de chambres de verdures, dont certaines sont toujours visibles, telle La Chambre du Sanglier.

Vers 1738 ou 1739, un jeu de l'oie géant, dont le pions étaient les joueurs eux-mêmes, est aménagé sous la forme d'une spirale de 2 km de long, dont certains éléments restent encore visibles, comme le pont ou le puits, ou encore certaines dalles de pierres numérotées figurant les cases. Très en vogue auprès des visiteurs des princes durant une bonne partie du siècle, il fut volontairement arasé et nivelé vers 1770, lorsque la mode en fut passée.

Le Jardin Anglo-Chinois

A l'Est des parterres de Le Nôtre, le Jardin anglo-chinois aménagé dans la prairie en 1772 est ponctué de fabriques au détour de petits chemins serpentant au milieu de canaux conçus pour être parcourus en "pirogues". Quelques-unes de ces fabriques (le rocher, les petits ponts de pierre) ont été conservées.

En 1774, y fut adjoint un hameau d'agrément. Le Hameau de Chantilly comportait sept petites maisons rustiques dont cinq ont été conservées : salon, billard, salle à manger, cuisine et moulin ; il servait de lieu de fêtes et de plaisirs estivaux.

Le Jardin Anglais

Adossé à la route de Chantilly à Vineuil-Saint-Firmin et Creil, le jardin anglais, dessiné par l'architecte Victor Dubois en 1817, incorpore quelques vestiges des aménagements de Le Nôtre (l'île d'Amour, les Fontaines de Beauvais) intégrés sous forme de fabriques. Les allées sinueuses ménagent des vues intéressantes sur le château.

Une seule des fabriques introduites dans le jardin lors de sa création a subsisté jusqu'à ce jour, "Le Temple de Vénus", récemment restauré par les Monuments Historiques.