Château de Brie-Comte-Robert - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Extérieur

Lices

Les lices, situées entre le mur d'escarpe et les courtines, séparaient les douves du château. Les textes d'archives nous disent qu'au XIVe siècle elles furent aménagées en jardins. Ceux-ci étaient isolés des deux passages d'entrée par des murs.

La hauteur du mur d'escarpe ne devait pas dépasser quatre mètres. Celle des courtines devait atteindre entre neuf et dix de mètres. Depuis la rénovation du château en 1982, les lices sont aménagées par des gravillons.

Pont-levis

Le pont-levis à balancier, une fois baissé, s'appuyait sur un ponton de bois. On peut voir encore aujourd'hui, lorsque l'eau des douves est claire sous la passerelle actuelle, d'importants poteaux de chêne qui supportaient ce ponton.

La machinerie, permettant la manœuvre du pont-levis, était abritée sous un petit bâtiment en appentis. Une poterne s'ouvrait dans le mur d'escarpe afin d'avoir accès aux douves.

Depuis la fin du XXe siècle, ce sont deux ponts qui permettent l'accès au château. Celui en face de la Tour de Brie, vers le marché de la ville, est en bois. Il remplace celui en fer, le changement a eu lieu en 2009. Le deuxième pont est en face de la Tour Saint-Jean, vers la rue du général Leclerc.

Douves

On franchissait les douves par un ponton puis par un pont-levis. Celles-ci avaient une largeur d'environ 15 mètres et 5 mètres de profondeur. Le mur d'escarpe, dont la hauteur ne devait pas excéder 4 mètres, sépare les douves des lices. Il constituait un premier obstacle contre l'assaillant. Du côté de la ville, au sud-ouest, on accède dans l'enceinte du château par la tour de Brie, de plan carré. Elle était coiffée d'un toit à quatre pentes.

Au XIVe siècle, des fenêtres perçaient les courtines pour éclairer les chambres de Jeanne d'Évreux et de ses filles. Les douves sont alimentées en eaux grâce par des ruisseaux. À cause des destructions massives que le château a connues, il ne reste que les fondations des douves.

Architecture et intérieur

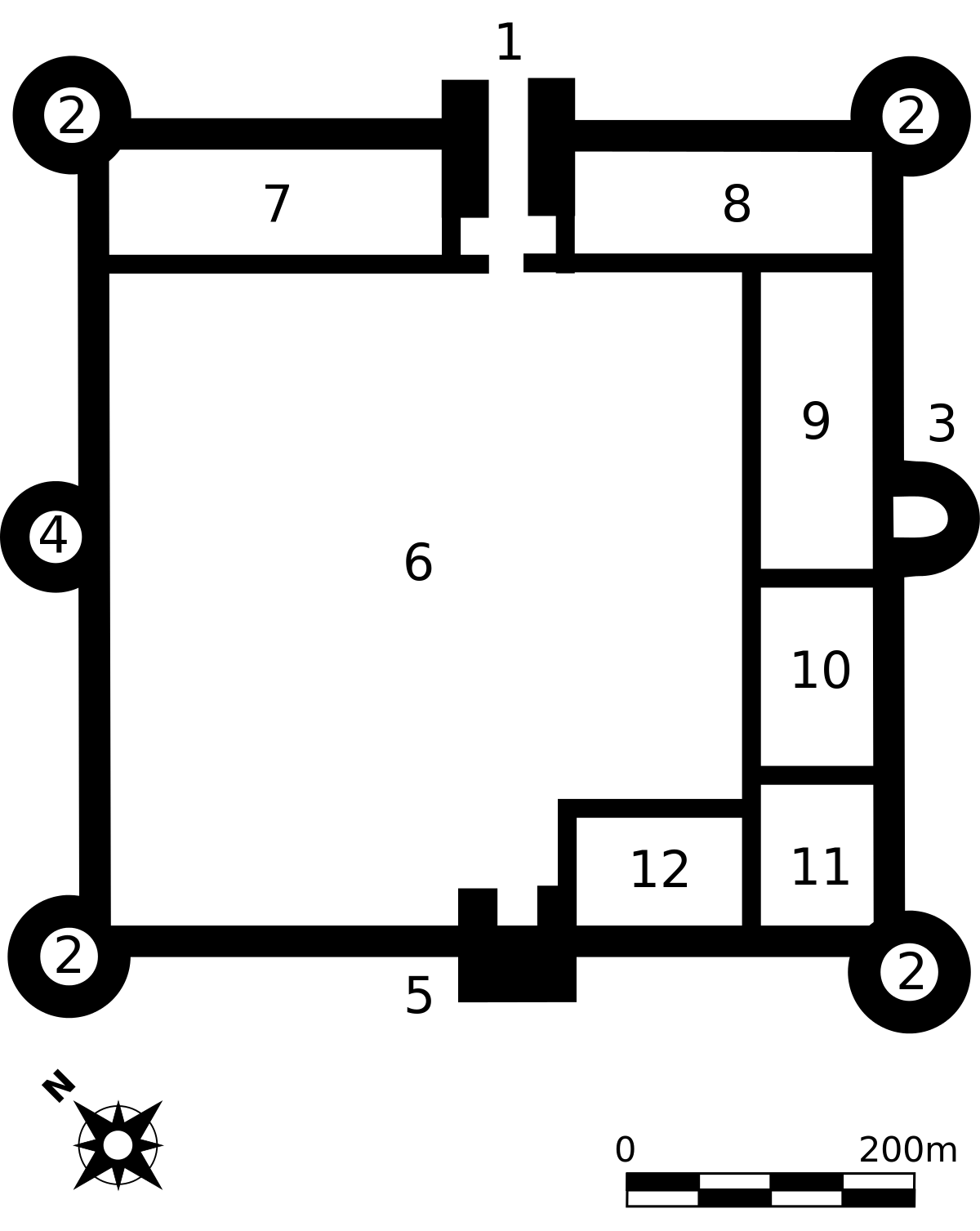

Légende :

1 : Tour Saint-Jean

2 : Tours rondes

3 : Tour Sud-Est

4 : Tour Nord-Ouest

5 : Tour de Brie

6 : Cour du château

8-10-11-12 : Logis seigneurial

9 : Grande salle

7 : Bâtiments des communs

Le château de Brie-Comte-Robert est un château de plaine. L'ensemble, de plan carré d'environ 58 mètres de côté, est bâti dans une cuvette géographique que l'architecte mit à profit pour creuser les douves. Les fossés en eau sont situés à une douzaine de mètres du pied des murailles d'enceinte.

Au milieu des courtines sud-ouest et nord-est, deux tours carrées servent d'entrées opposées. Cette disposition, qui pouvait induire une certaine faiblesse dans la défense, est unique en Île-de-France. L'entrée nord-est était surmontée de la tour maîtresse, intégrée à l'enceinte et faisant office de donjon.

Compte tenu des diverses destructions, seules les tours sud, est et ouest gardaient une élévation de leur salle du premier étage. Les autres tours présentaient encore des vestiges de leur premier niveau. Elles furent l'objet, en 2003, d'importantes restaurations.

Aucune trace au sol du logis seigneurial et des communs ne subsistait en 1982, date du début des fouilles archéologiques. Depuis cette période, les campagnes de recherches annuelles mettent progressivement au jour les vestiges des bâtiments seigneuriaux à l'intérieur de l'enceinte et des constructions annexes sur les lices.

Tours

L'enceinte carrée comporte une tour ronde à chacun de ses angles, soit quatre tours qui sont orientées vers les quatre points cardinaux. Deux autres tours rondes, engagées dans la muraille, flanquent les courtines nord-ouest et sud-est. Les tours ayant été fortement arasées au XVIIIe siècle, il ne reste qu'un premier étage aux tours sud et est. Les autres tours gardent des vestiges significatifs et le plan de leur salle haute.

Les rez-de-chaussée des tours rondes sont voûtés d'arêtes et ne possèdent pas d'escalier intérieur. Les ouvertures sont parcimonieuses, sans vue directe sur l'extérieur ni possibilité de tir. Excepté pour la tour ouest, on accède aux salles basses par une porte sous linteau en bâtière.

Tours rondes

Tour Nord

La tour nord est une tour d'angle qui présentait un très fort arasement du premier étage. La salle basse est voûtée d'arêtes et son accès se fait par un couloir coudé. Le sol était fait d'un léger empierrement et de terre battue. Il n'existe aucune communication avec l'étage supérieur, ni aucune vue directe sur l'extérieur : toute utilisation militaire de cette salle paraît exclue. Elle servait probablement de réserve pour la nourriture.

Le parement extérieur avait été presque entièrement pillé et sa restauration a permis à la tour de retrouver sa forme d'origine. La salle basse est éclairée par un unique jour d'où l'on ne peut tirer. Le premier étage était très arasé, seul le plan au sol reste lisible. L'accès à cette salle haute se faisait par un couloir à angle droit, à partir du bâtiment adjacent. Au XVIIe siècle, le premier étage de la tour abritait un pigeonnier.

Tour Sud

La tour sud présente une architecture assez complexe. Elle comporte un double accès : le premier direct, le second se faisant par un passage étroit en gaine, ménagé dans l'épaisseur de la courtine sud-ouest.

Ce rez-de-chaussée contient un bassin ovoïde où débouchent trois canaux souterrains et un canal effluent. Le bassin est surmonté d'une croisée d'ogive supportant des murs qui cloisonnent l'espace en quatre compartiments. Il s'agit d'une tour de latrines sur plusieurs niveaux, à système de chasse d'eau par circulation d'eau de pluie'.

Tour Est

La tour est conserve encore ses deux niveaux. Le rez-de-chaussée avait une fonction de stockage. Le premier étage restauré se compose d'une salle légèrement ovoïde, améliorée au XIVe siècle par une baie à coussiège et par une cheminée. Il subsiste un couloir d'accès à des latrines sur corbeaux de pierre. Celles-ci surmontent une fosse maçonnée dans la lice, comportant un système de vidange par circuit d'eau.

Tour Ouest

La tour ouest abrite une salle basse semi-enterrée et dallée de pierres calcaires taillées, soigneusement assemblées. Un petit lavabo assure un écoulement encore fonctionnel à travers le mur. Un petit jour en archère, très ascendant, en assure l'aération. Il s'agissait sans doute d'une réserve alimentaire protégée des rongeurs.

La salle haute servait d'unique accès à la salle basse, au moyen d'une trémie carrée, fermée par une trappe de bois. Cette salle éclairée par un jour en archère, n'était accessible que par l'étage des bâtiments adjacents.

Elle présente au début du XXIe siècle deux niveaux. À l'origine, l'accès à la salle basse, se faisait à partir du premier étage par un trou d'homme maçonné dans la voûte. L'accès actuel se fait par une ouverture tardive percée de façon grossière dans la muraille du rez-de-chaussée.

Tours engagées

Tour Sud-Est

La tour sud-est, rasée au niveau du sol, n'était visible que par un bassin inclus dans sa fondation. Sa restauration partielle redonne à cette tour-latrines, une lisibilité. L'accès au rez-de-chaussée se fait par un couloir coudé comportant trois marches.

Le passage s'ouvre dans la tour par une porte et un palier surmontant un bassin. Construit dans les fondations de la tour, le bassin était vidangé par deux canaux diamétralement opposés et bâtis sous voûtes. La tour-latrines desservait aussi les niveaux supérieurs. Elle a été vraisemblablement détruite au XVIIe siècle. Sa destruction avait ouvert une brèche importante au milieu de la courtine sud-est, rebouchée par des éléments de réemploi.

La fouille des parties enterrées et des maçonneries de rebouchage a permis de redéfinir et de restaurer la structure d'origine du rez-de-chaussée avec sa porte d'entrée et la fosse de latrines à deux canaux.

Tour Nord-Ouest

La tour nord-ouest présente une salle basse, avec accès par l'exposition, sous voûtes d'arêtes. Un seul jour apporte la lumière d'où le tir est impossible. La salle haute n'était accessible que par le chemin de ronde et sa voûte.

Les tours sont bâties de moellons de calcaire, comme les pierres taillées utilisées pour les encadrements des baies et les chaînages. Elles sont issues de carrières locales de calcaire de Brie, exploitées depuis le haut Moyen Âge.

Tours-Portes

Au milieu des courtines sud-ouest et nord-est, deux tours carrées servent d'entrées opposées. Cette disposition, qui induisait une certaine faiblesse dans la défense, est unique en Île-de-France.

Les rez-de-chaussée de ces tours ne sont que de simples passages mais comportent les trois aménagements de défense des portes de la fin du XIIe siècle : les herses, assommoir et portes barrées.

Tour Saint-Jean

Le château de Brie-Comte-Robert ne comportait pas de donjon individualisé, mais une tour-porte maîtresse incorporée à l'enceinte, la tour nord-est dite Tour Saint-Jean. Avec ses 33 mètres de haut, elle symbolisait la puissance du seigneur Robert III de Dreux. Au XIVe siècle, la Chapelle Saint-Denis était accolée à la tour et surmontait le passage d'entrée.

Comme sur la tour de Brie, la porte est surmontée de deux arcs entre lesquels coulissait une herse. L'accès était protégé par un assommoir et deux lourds vantaux, s'ouvrant vers l'intérieur de la tour. Une seconde double porte limitait un sas dans le passage, probablement surmonté d'un second assommoir. Celle-ci complétait le triple système de défense. Pendant l'importante restauration de 2003, la maison du XIXe siècle fut détruite, permettant la reconstruction partielle de la tour Saint-Jean, selon les relevés archéologiques.

Tour de Brie

La tour de Brie, de plan rectangulaire, s'ouvre vers la ville et son marché. Sa porte est surmontée d'un arc brisé et d'une voussure appareillée en deux rouleaux. Le rouleau d'archivolte est mouluré d'une alternance de méplats et de dents prismatiques. Elle fut restaurée en 2003.

Bâtiments

L'emplacement général des bâtiments construits à l'intérieur de l'enceinte castrale n'était connu que par le plan de masse de 1736. La fouille archéologique a révélé le plan détaillé des dispositions des salles du rez-de-chaussée, depuis le XIIe siècle, ainsi que leur communication et leurs fonctions.

L'ensemble des bâtiments intérieurs est établi contre les courtines, libérant ainsi l'espace central en cour carrée avec son puits. C'est une des caractéristiques des châteaux phillipiens de plaine. La construction des différents corps de logis s'est faite en même temps que l'édification des murailles. En effet, tous les gros murs porteurs du logis seigneurial sont chaînés très soigneusement aux courtines par des harpes de pierres taillées.

Chacune des salles du logis seigneurial présente un ou deux piliers destinés à recevoir deux ou trois poutres maîtresses longitudinales supportant des solives transversales. Celles-ci s'appuyaient sur les courtines par un décrochement de la maçonnerie. L'ensemble était recouvert de lambourdes et plancher. Les bâtiments ne comportaient qu'un étage sous grenier. Chaque pièce comporte une cheminée. Celle-ci est toujours bâtie dans l'axe central de la pièce et intégrée au mur de courtine. Une des cheminées possède un four à pain.

Au Moyen Âge, l'escalier extérieur se composait, au départ, de trois ou quatre marches conduisant à un repos, puis suivait une volée droite jusqu'au palier de l'étage situé à l'angle des deux corps de logis sud-est et nord-est. Des éléments de pierre sculptée présentant des arcatures moulurées ont été mis au jour. Ces vestiges témoignent des destructions de la guerre de Cent Ans. On peut penser que ce remplage prenait place dans l'embrasure d'une fenêtre de la chapelle du château, au XIVe siècle. Le remplage recevait des vitraux, dont des fragments ont été découverts. La chapelle Saint-Denis était située derrière la tour Saint-Jean, au-dessus du passage d'entrée.

Grande salle

Les campagnes de fouille ont mis au jour des vestiges qui permettent de restituer l'architecture de la grande salle du rez-de-chaussée du logis seigneurial au XIVe siècle comme l'emplacement des bases de deux colonnes supportant les poutres maîtresses, l'épaule sur laquelle venait prendre appui les poutres de rive, indiquant le niveau du plafond, le seuil de la porte permettant le passage avec la salle au nord-est, la position et la dimension de l'appui d'une des deux fenêtres représentées, la cheminée (base des piédroits, l'âtre, le cœur, et l'emplacement des corbeaux supportant le manteau). Au rez-de-chaussée, le sol était en terre battue.

La grande salle d'apparat (aula), où le seigneur recevait ses hôtes et rendait justice, se trouvait au 1er étage. Son sol était probablement recouvert des pavements de carreaux décorés. Pour accéder à l'étage de la Grande salle, la aula, il y a un escalier de l'extérieur. L'escalier extérieur sur cour se composait, au départ, de trois ou quatre marches conduisant à un repos, puis suivait une volée droite jusqu'au palier de l'étage situé à l'angle des deux corps de logis. L'escalier était vraisemblablement couvert. Un arc dégageait l'accès à la porte d'entrée du corps de logis nord-est dont le seuil est encore visible au début du XXIe siècle.

Logis

L'ensemble des bâtiments intérieurs était établi contre les courtines, libérant ainsi l'espace central en une cour carrée cloisonnée. Trois corps de logis composaient l'hôtel seigneurial. Ils possédaient un étage surmonté d'un grenier.

L'accès au premier étage des tours se faisait par la salle contiguë de même niveau. Les greniers étaient accessibles par des escaliers intérieurs. Le chemin de ronde faisait le tour complet du château, communiquant avec le 1er étage des deux tours-portes. Il restait indépendant des salles des tours rondes.

Communs

Les fouilles archéologiques ont mis au jour les fondations de constructions réalisées en moellons maçonnés à l'argile, le long des courtines sud-ouest et nord-ouest. Il s'agit des vestiges de communs servant de granges ou d'entrepôts et des logements des serviteurs.

On reconnaît la tour de Brie et la tour Ouest reliées par la courtine. À son sommet, le chemin de ronde crénelé était desservi par une petite tourelle d'escalier. Dès le XIVe siècle, la cour centrale était divisée en deux parties par un mur de clôture définissant, au sud-est, la cour noble, et au nord-ouest, la cour de service. Un passage dans le mur existait face au puits.