Château de Blois - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Bibliographie

- Louis de la Saussaye, Histoire du château de Blois, 1840.

- Jules Roussel, Le Chateau de Blois, extérieurs, intérieurs, cheminées, détails de sculpture, Armand Guerinet, 1900.

- Henri Bidou, Le château de Blois, Paris, 1931.

- Yves Denis, Histoire de Blois et de sa région, Privat, 1988.

- Jean-Marie Pérouse de Montclos, Le guide du patrimoine : Centre, Val de Loire, Ministère de la Culture, Hachette, Paris, 1988, pp. 159-171.

- Frédéric Lesueur, Le château de Blois tel qu'il fut, tel qu'il est, tel qu'il aurait pu être, A. & J. Picard, 189 pages, 1970.

- Jean-Pierre Babelon, Châteaux de France au siècle de la Renaissance, Paris, Flammarion/Picard, 1989, in 4°.

- Thierry Crépin-Leblond, Jean-Louis Germain, Marie-Cécile Forest, Cécile Reichenbach, Viviane Aubourg, Blois, un château en l'an Mil, château de Blois, 167 pages, 2000.

- Félix Duban et Bruno Foucart, Félix Duban, les couleurs de l'architecte 1798-1870, Blois, Maisonneuve & Larose, 2001, 110 pages.

- Thierry Crépin-Leblond, Le château de Blois, Monum. éd. du Patrimoine, Paris, 2002.

- Gérard Denizeau, Larousse des châteaux, Larousse, Paris, 2003, pp. 150-151.

Architecture et décoration intérieure

Le château de Blois, tel qu'il peut être admiré de nos jours, est principalement constitué de trois ailes où se mêlent les styles gothique, Renaissance et Classique, même si des traces subsistent du château du Moyen Âge.

Château médiéval

Salle des États

Construite par le comte de Blois Thibaut VI en 1214 (la datation exacte a pu être établie grâce au procédé de dendrochronologie, effectué sur la charpente), la salle des États est la plus ancienne salle civile gothique de France, et un élément architectural marquant du gothique du XIIIe siècle. Salle de justice sous les comtes de Blois, elle abrite les États généraux en 1576 et 1588. Elle est restaurée en 2006 et 2007, notamment afin de préserver d'importantes traces de polychromie et de conserver la charpente en chêne. Elle est située à l'extrémité nord de l'aile François Ier. Lambrissée, mesurant près de trente mètres sur dix-huit, elle est composée de deux nefs, séparées par une file de six colonnes aux chapiteaux à crochets supportant les deux voûtes en berceau juxtaposées à la charpente en chêne.

Le décor peint est l'œuvre de Félix Duban qui l'a restauré de 1861 à 1866, mais s'inspire de la polychromie en usage au XIIIe siècle. C'est à lui que l'on doit les quelques 6 720 fleurs de lys peintes au lambris. Le pignon percé de grandes fenêtres, la cheminée ainsi que l'escalier néo-gothique sont également de Félix Duban (seule la petite fenêtre en ogive du pignon ouest est d'origine, les grandes fenêtres à meneau, elles, sont du XVe siècle). Les vitraux aux emblèmes de Louis XII et Anne de Bretagne sont l'œuvre du peintre-verrier Paul-Charles Nicod, tandis que le parement en terre cuite polychrome est dû au céramiste Jules Loebnitz.

Musée lapidaire

Le musée lapidaire, accolé à la salle des États, dans les anciennes cuisines de François Ier, rassemble les sculptures des XVIe et XVIIe siècles des différentes ailes du château (gargouilles en pierre, salamandres en plâtre réalisées sous la direction de Félix Duban pour remplacer les insignes royaux détruits à la Révolution, fronton en pierre et plâtre de l'aile Gaston d'Orléans réalisé par le sculpteur Simon Guillain et restauré par Alfred Jean Halou), la tête du Buste de Gaston d'Orléans en Hercule en plâtre, réalisée par Alfred Jean Halou vers 1915, le produit de fouilles du Loir-et-Cher, des objets provenant du promontoire du château à l'époque médiévale, un ensemble daté de la période carolingienne, ainsi que les moulages et les études en plâtre réalisés par Félix Duban.

Tour du Foix

La tour circulaire du Foix, située légèrement en retrait, près de l'aile Gaston d'Orléans, est un vestige des fortifications féodales du XIIIe siècle. Plus caractéristique d'une forteresse médiévale, elle offre un panorama sur la ville de Blois, la Loire et l'église Saint-Nicolas. Cette tour défendait au Moyen Âge l'angle sud-ouest du château ainsi que la porte du Foix, située au pied de l'éperon rocheux. Perdant son rôle défensif au XVIe siècle, Gaston d'Orléans fit aménager à son sommet un observatoire astronomique qui se présente sous la forme d'un petit pavillon en briques rouges et pierres, accessible par une tourelle d'escalier garnie de bardeaux de bois, elle aussi édifiée au XVIIe siècle. S'élevant sur quatre niveaux, dont trois voûtés, éclairés par des meurtrières en étrier, son niveau inférieur aujourd'hui situé en sous-sol formait autrefois le rez-de-chaussée avant le remblaiement de la terrasse au XVIIe siècle.

Aile Louis XII

On pénètre dans le château par l'aile Louis XII, remarquable par son appareil de briques rouges chaînées de pierres blanches, construction courante dans les édifices de style franco-flamand. L'entrée est surmontée par la statue équestre de Louis XII (copie réalisée par le sculpteur Charles Émile Seurre au XIXe siècle à partir d'un original perdu) présentée plus haut. Cette aile, construite entre 1498 et 1503, est de style gothique flamboyant comme peuvent l'attester les moulurations, les trilobes, les pinacles des lucarnes, les culots sculptés encadrant les baies. Certains éléments, comme des candélabres sur les piliers, l'emploi de l'arc surbaissé, les piliers tirnagulaires décorés d'arabesques ou des coquilles sous la corniche de l'escalier, sont toutefois déjà de style Renaissance. La haute toiture en ardoise percée de lucarnes, au comble habitable, est aussi caractéristique du gothique tardif.

Le château de Louis XII est souvent comparé au château du Verger, où Colin Biart aurait également travaillé.

Musée des Beaux-Arts de la ville de Blois

Un couloir dessert les différentes pièces, afin d'éviter de devoir parcourir toutes les pièces en enfilade pour traverser l'aile, ce qui est une nouveauté par rapport à l'agencement du château médiéval.

L'aile contient depuis 1869 le musée des Beaux-Arts de la ville de Blois. Les huit salles de la galerie présentent un choix de peintures et de sculptures allant du XVIe au XIXe siècle. La galerie regroupe un ensemble de tapisseries françaises et flamandes des XVIe et XVIIe siècles. Les cheminées ont été refaites à l'emblématique de Louis XII et de sa femme, d'après le célèbre livre d'heures de la reine ; destinées au comte de Chambord, elles sont l'œuvre de Louis Delcros. Le cabinet des portraits contient des tableaux des XVIe et XVIIe siècles provenant des châteaux de Saint-Germain-Beaupré et de Beauregard : Madame de Noailles, le duc de Chevreuse, la Grande Mademoiselle, la duchesse de Beaufort, Anne d'Autriche ou encore Marie de Médicis d'après Rubens y sont visibles. Dans une salle des XVIIe et XVIIIe siècles, est conservée une série de cinquante médaillons en terre cuite de Jean-Baptiste Nini.

Tour des Champs

La tour des Champs, visible côté cour, accolée à l'aile Louis XII, flanque le pignon près de la Salle des États. Également de style gothique flamboyant, construite en brique et pierre, elle présente sa haute toiture d'ardoise aux lucarnes décorées d'acrotères, entourée d'une corniche finement sculptée d'une frise d'oves. On peut y voir plusieurs sculptures dont le porc-épic de Louis XII en bas-relief.

Les restaurateurs auraient dissimulé, avec humour, au niveau d'une fenêtre du premier étage, un angelot en cul-de-lampe doté de la chevelure, du nez et du sourire de l'ancien maire de Blois, Jack Lang.

Chapelle Saint-Calais

La chapelle Saint-Calais est située au bout de l'aile Louis XII, dans la cour intérieure du château. Il ne subsiste aujourd'hui de cet oratoire privé du roi (construit à partir de 1498 et consacré en 1508 par Antoine Dufour, évêque de Marseille et confesseur de la reine) que le chœur gothique aux voûtes à liernes et tiercerons, la nef ayant été détruite par Mansart lors des travaux de l'aile Gaston d'Orléans. Des vitraux modernes de Max Ingrand, datant de 1957, évoquent plusieurs figures de l'histoire. La façade fut créée par Félix Duban et Jules de La Morandière en 1870.

Galerie Charles d'Orléans

La galerie Charles d'Orléans, collée à la chapelle Saint-Calais, était autrefois deux fois plus longue, mais fut, comme la chapelle, détruite en partie au XVIIe siècle. Construite au milieu du XVe siècle, il s'agit du premier édifice dans lequel la pierre et la brique sont employés simultanément. La galerie est portée par des arcades en anse de panier très surbaissées. Des colonnes aux fûts losangés, timbrés de la fleur de lys et de l’hermine royales, alternent avec des piliers dont le dessin superpose cercle et carré.

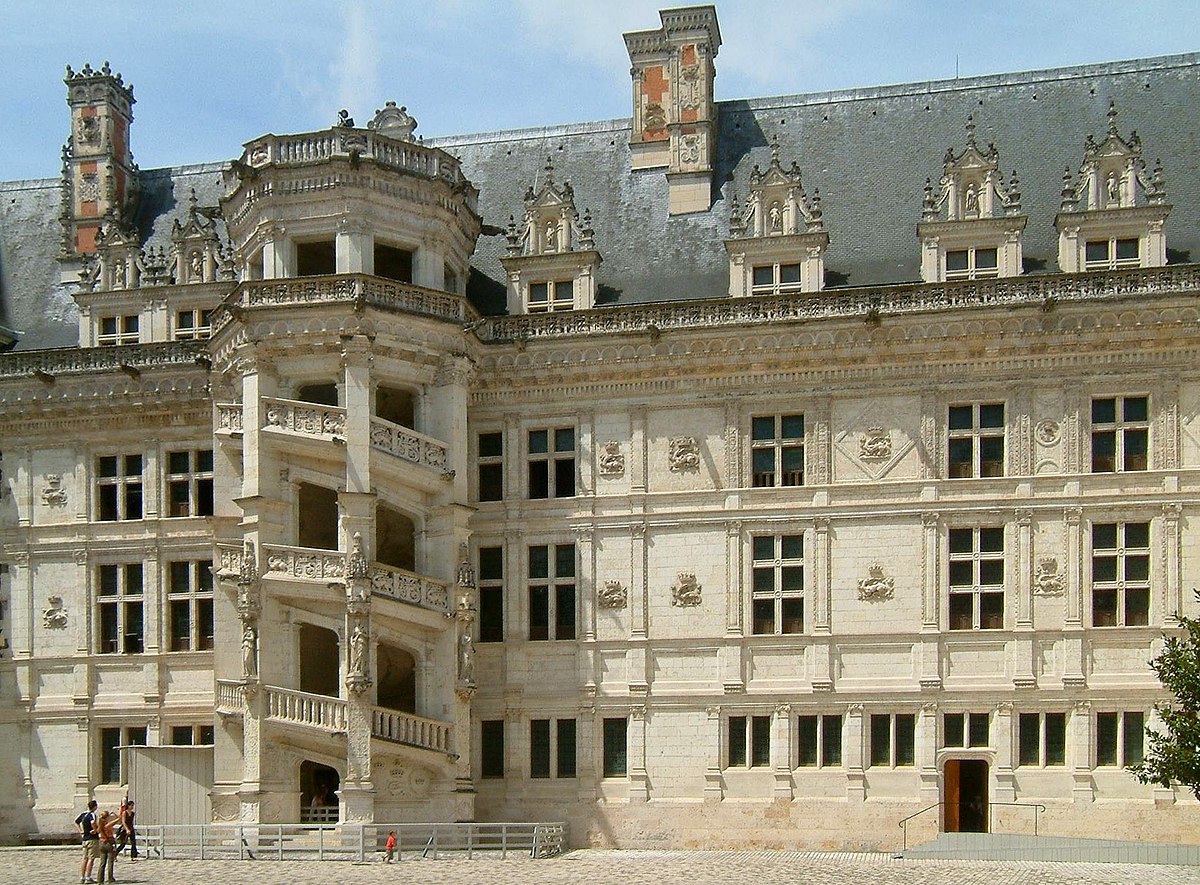

Aile François Ier

Dans l'aile François Ier, de style Renaissance, l'architecture et l'ornementation sont marquées par l'influence italienne. Même si seulement douze ans séparent la construction de l'aile François Ier de celle de l'aile Louis XII, l'inspiration italienne a non seulement influencé les motifs décoratifs, mais aussi l'agencement et la forme complète de l'édifice.

L'escalier

L'élément central de cette aile est l'escalier monumental, de type vis hors-œuvre, octogonal, dont trois côtés sont encastrés dans le bâtiment lui-même. L'escalier, « fouillé comme un ivoire de Chine » selon Balzac, couvert de fines sculptures Renaissance, d'ornements italianisants (statues, balustres, candélabres) et d'emblèmes royaux (salamandres, couronnes, « F » pour François Ier, « C » pour Claude de France), s'ouvre entre les contreforts par de larges baies sur la cour du château. Sa voûte dallée, de forme hélicoïdale, soutenue par des contreforts rectangulaires extérieurs, en font un symbole récurrent de l'architecture française à la Renaissance et annoncent les innovations de l'époque sur l'architecture des escaliers, qui deviennent, plus qu'un élément fonctionnel, un ajout esthétique majeur.

Les façades

Au revers de l'aile, accessible depuis la galerie de la Reine, se trouve la façade des Loges, construite à sept mètres en avant de l'ancienne courtine, caractérisée par une suite de niches non-communicantes. Ces loges, bien qu'inspirées par les façades de Bramante de la cour Saint-Damase au Vatican (alternance rythmique bien qu'inconstante entre les travées de baies et les trumeaux pleins), montrent dans leur construction quelques gallicismes (arcs en anse de panier, présence d'échauguettes, ordonnance irrégulière des travées, ouvrages en surplomb etc.). Sa décoration présente entre autres des bas-reliefs sur les allèges des échauguettes représentant les douze travaux d'Hercule et d'autres scènes représentant le héros grec (Hercule et le centaure, Hercule et l'hydre de Lerne, Hercule et le taureau de Crète, Hercule et Antée, Hercule et Cacus notamment). Cette façade donnait autrefois sur les jardins créés par Louis XII.

Côté cour, la façade est ornée de fenêtres à meneaux alternés de pilastres aux chapiteaux italianisants, qui croisent les moulures entre les étages. La corniche au sommet de cette façade présente, superposés, une série de motifs de la première Renaissance. Elle court le long de la façade et contourne l'escalier monumental. La haute toiture et la présence de gargouilles le long de la façade montre néanmoins un héritage du style gothique qui n'a pas encore été complètement abandonné par les architectes.

Malgré son apparente homogénéité, l'aile François Ier englobe la salle des États, à gauche de la façade des Loges.

Appartements royaux

Les appartements royaux situés dans cette aile ont été restaurés. Ils avaient été reconstitués par Félix Duban dans l'esprit romantique de son époque. En effet, Gaston d'Orléans détruisit un quart de l'aile François Ier, dont les appartements privés de Francois Ier. Félix Duban s'inspira du principe selon lequel les appartements publics donnaient sur la cour du château et les appartements privés sur les jardins aujourd'hui disparus.

Le premier étage est l'étage des appartements de la reine.

Galerie de la Reine

Le carrelage de la galerie de la Reine, créé par Félix Duban en terre cuite vernissée sur un modèle du XVe siècle, a été restauré à la fin du XXe siècle. Il se présente sous la forme d'un réseau de formes géométriques bleues, blanches et jaunes. On peut y voir une exposition d'instruments anciens parmi lesquels :

- un clavecin italien en cyprès peint et buis datant de 1572 et réalisé par Giovanni Baffo, remanié vers 1880 par Léopold Franciolini,

- une mandoline en faïence de 1875 réalisé par Josaphat Tortat,

- un violon en faïence de 1867, œuvre d'Ulysse Besnard,

- une pochette de maître à danser en bois, marqueterie et ivoire.

La galerie est également ornée de bustes de rois de France, dont :

- un buste de Henri II en bronze et marbre d'après Germain Pilon,

- un buste de François Ier en armure du XVIe siècle à l'auteur anonyme, acquis en 1926, remanié par Louis-Claude Vassé en 1756, moulage en plâtre patiné d'après une œuvre en bronze conservée au Louvre,

- un buste de Charles IX en plâtre patiné,

- un buste de Henri III en plâtre patiné,

- un buste de Henri IV en plâtre.

On peut aussi observer un buste anonyme en plâtre du XIXe siècle représentant Pierre de Ronsard, orné d'un épitaphe en marbre noir datant de 1607. La galerie conserve également plusieurs tableaux, dont une huile sur cuivre qui serait un portrait présumé de la princesse de Conti, vers 1610, et une huile sur toile de C. Martin, Marie de Médicis et le dauphin, 1603. En outre, la galerie abrite un ensemble de monnaies anciennes à l'effigie de Louis XII, François Ier, Henri II, Charles IX, Henri III et Henri IV.

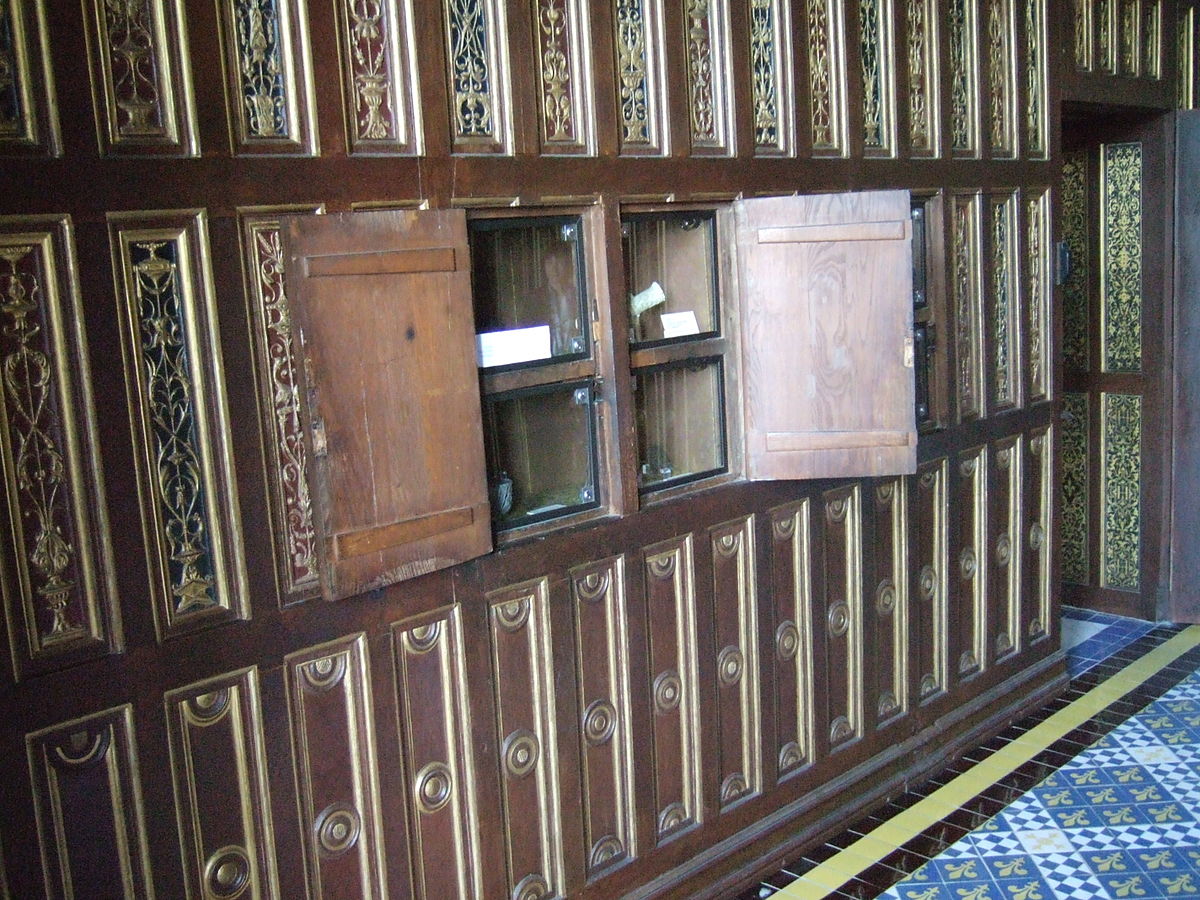

Cabinet de la Reine

On trouve au premier étage le cabinet de Marie de Médicis ou studiolo, dans lequel des panneaux de bois dissimulent quatre placards à mécanisme secret, ce qui lui a donné le nom de chambre des secrets. Les panneaux de bois sont d'origine mais la cheminée ainsi que le plafond ont été recréés par Félix Duban. Les 237 panneaux sculptés de candélabres à l'italienne datent des années 1520. Les placards n'étaient pas destinés à dissimuler des poisons comme certains auteurs romantiques le prétendent, mais servaient à exposer des œuvres d'art et des livres précieux. Le plafond est orné de fleurs de lys et, en son centre, d'un ouvrage carré où figurent le H et les deux C entrelacés de Henri II et Catherine de Médicis. Un escalier permet d'accéder au cabinet neuf, à l'étage supérieur.

Chambre de la Reine

La chambre de la Reine, autrefois galerie des appartements de François Ier, devint la chambre royale de Catherine de Médicis qui y mourut le 5 janvier 1589. Le monogramme de Henri II et de Catherine de Médicis composé d'un H et de deux C entrelacés est omniprésent dans cette pièce, notamment sur la cheminée, Félix Duban l'ayant restauré en 1845 d'après une tenture de cuir doré et peint. La pièce est richement meublée, avec :

- un lit à torchères en chêne et hêtre de la fin du XVIe siècle, remanié au XIXe siècle, orné aux angles de colonnes torses sommées de pots à feu. Le châssis et les pieds à godrons sont caractéristiques du règne de Henri IV ;

- un coffre à couvercle bombé, dans le style français du XVIIe siècle en chêne, orné d'un panneau représentant la décollation de saint Jean-Baptiste ;

- une armoire à deux corps du XVIe siècle, remaniée au XIXe siècle, en noyer avec des incrustations de nacre et d'ivoire ;

- un cabinet espagnol dit Bargueno du XVIe siècle, aux piètements du XIXe siècle, en noyer, ivoire et métal.

Les salles des gardes

La salle des capitaines des gardes de la reine, formée par la réunion de deux pièces, est ornée de deux cheminées au décor Renaissance, sur lesquelles sont visibles la salamandre de François Ier et l'hermine de Claude de France. L'une d'elles est ornée de niches dorées. On peut y observer un buste de François Ier en plâtre, réalisé par Jean-Baptiste Halou, datant de 1850, une armoire en bois sculptée, un tableau d'Isidore Patrois François Ier confère au Rosso les titres et bénéfices de l'abbaye de Saint-Martin, et une sculpture moderne de Goudji, Salamandre, nutrisco et extinguo en argent, serpentine, ébène teintée et or, donné par l'artiste en 2007.

La salle des gardes fut construite de part et d'autre de la courtine médiévale de l'édifice. Les murs furent peints par Vitet entre 1845 et 1847, celui-ci s'inspirant des enluminures de la Renaissance. Elle est actuellement consacrée à l'histoire de l'armement et de son évolution du XVe au XVIIe siècle. Elle présente ainsi une importante collection d'armes anciennes, parmi lesquelles :

- plusieurs armes d'hast, dont un fauchart, une pertuisane, une corsèque et une hallebarde,

- une armure.

La salle est également meublée d'un coffre espagnol du XIXe siècle en bois de chêne sculpté orné de scènes de batailles et de sièges, et d'un autre coffre de bois sculpté aux ornements géométriques.

Les murs sont décorés de plusieurs tableaux dont:

- Le départ des lansquenets, huile sur toile de Gustave Jacquet, donné par l'État en 1868.

- Baillard adoubant François Ier.

- Bourguignon dans son atelier, huile sur toile de Jean-Alexandre-Rémi Couder, 1851.

La salle des gardes conserve également une collection de bronzes, dont:

- Le combat du duc de Clarence, par Alfred Émilien O'Hara, comte de Nieuwerkerke, 1839.

- Richard de Warwick combattant, par Théodore Gechter, XIXe siècle.

- Chasse au sanglier.

L'oratoire

L'oratoire, lambrissé, s'inspire de celui de la bibliothèque du Connétable de Montmorency au château d'Écouen vers 1550. Les vitraux datent du XIXe siècle.

Cabinet neuf

Le deuxième étage abrite les appartements du roi, dans lesquels figure le cabinet neuf (cabinet de travail de Henri III), reconstitué par Félix Duban d'après un fragment représentant une sirène. Le mur est orné d'une tapisserie représentant Pâris, le prince de Troie. Sur le balcon subsistent les boiseries peintes d'un cabinet du XVIIe siècle.

Galerie Duban

La galerie Duban présente des dessins, gravures et objets évoquant l'œuvre de l'architecte, notamment au château de Blois.

Salle des Guises

La salle des Guises abrite une collection de tableaux présentant les principaux personnages et les événements tragiques liés aux guerres de religion. De nombreux peintres historicistes du XIXe siècle ont été inspirés par l'assassinat du duc de Guise. On trouve dans cette salle plusieurs tableaux dont certains sont devenus célèbres :

- Henri III et ses mignons, Ulysse, XIXe siècle.

- Henri III poussant du pied le cadavre du duc de Guise, huile sur toile de Barthélémy Charles Durupt, 1833.

- La duchesse de Nemours et Henri III, d'Arnold Scheffer.

- Procession et cérémonie funèbre en l'honneur du duc de Guise, d'Arnold Scheffer, 1868.

- Le cardinal de Lorraine sortant de sa prison ou Assassinat du cardinal de Guise, huile sur toile d'Alebert de Médine, 1857.

- Henri de Lorraine, duc de Guise, dit le Balafré, huile sur toile anonyme, XIXe siècle.

- L'assassinat du duc de Guise, huile sur toile d'après Paul Delaroche.

Salle du conseil

La salle du conseil à la cheminée monumentale ornée d'une salamandre dorée, réunit de riches meubles réalisés au XIXe siècle dans le style Renaissance, rappelant le luxe princier du XVIe siècle :

- un rafraîchissoir en bois de châtaignier, de Taylor-et-fils, présenté à l'exposition universelle de 1862 ;

- une table octogonale en bois et marbre du XIXe siècle soutenue par des pieds sculptés en forme de sirènes, sur laquelle est posée un vase en granit orbiculaire de Corse du XIXe siècle ;

- une armoire à deux corps en noyer, ivoire, émail, et pierres dures datant de 1862, réalisée par John Deeble Crace ;

- un buffet à deux corps en noyer, ivoire, émail et pierres dures datant de 1862, œuvre de Joseph Pierre Janselme.

La salle du conseil est également ornée de plusieurs statues, dont :

- un Sonneur à l'olifant et une Châtelaine au faucon en bronze d'Antonin Moine, des fondeurs Susse frères, vers 1840 ;

- une statue de Henri IV enfant en plâtre, d'après François Joseph Bosio. L'original, commandé à l'artiste par la Ville de Paris, fut envoyé au salon en 1824.

La salle du conseil est également décorée de plusieurs tableaux, dont Un page, huile sur toile de Ferdinand Roybet.

Salle du roi

La salle du roi est richement meublée. Elle possède notamment :

- un siège pliant de style Renaissance italienne sous un dais fleurdelysé du XIXe siècle en bois sculpté et doré ;

- une crédence française en chêne du XIXe siècle ;

- une chaire à l'emblème de François Ier en noyer du XIXe siècle ;

- une armoire à deux corps française en noyer du XIXe siècle ;

- une table à rallonges à l'italienne, des XVIe et XIXe siècle en noyer.

- plusieurs tapisseries.

Sa cheminée monumentale est l'une des plus grandes et des plus imposantes du château. Peinte et dorée à l'effigie de François Ier (salamandre et fleurs de lys) et de Claude de France (hermine), et également décorée d'un mélange d'éléments de style italien comme des putti (petits angelots), des guirlandes de fleurs et de fruits, des rinceaux, candélabres et festons, et d'autres de style médiéval, comme des dragons. Néanmoins, cette décoration chargée n'est pas le travail exclusif de Félix Duban. De récentes restaurations ont révélé des traces de polychromie datant des années 1515-1520, laissant croire que Duban n'a fait que raviver des couleurs déjà existantes.

Galerie du roi

La galerie du roi présente une belle collection de faïences néo-Renaissance des XIXe et XXe siècle, dont de nombreuses œuvre d'Ulysse Besnard (1826-1899) parmi lesquelles :

- un cache-pot sur pied colonne réalisé par Émile Balon en 1919 ;

- un coffret à bijoux réalisé par Isabelle Besnard en 1872 ;

- une assiette à l'autoportrait d'Ulysse Besnard, par Ulysse Besnard, 1882 ;

- un grand vase créé par Ulysse Besnard en 1868 ;

- un vase à motifs de guerriers antiques, par Ulysse Besnard, 1872 ;

- un vase couvert d'Ulysse Besnard, 1881 ;

- une jardinière d'Ulysse Besnard, 1887.

On peut également y voir un tableau d'Ulysse Besnard : Hallebardier devant un château-fort, huile sur toile de 1889.

Chambre du roi

La chambre du roi est celle dans laquelle la légende veut que le duc de Guise soit mort, se jetant au pied du lit du roi après avoir été frappé par huit spadassins. Pour évoquer le roi, Duban a volontairement enrichi d'or le décor de la salle et a serti l'alcôve royale de fleurs de lys. Il est meublé d'un lit monumental d'Italie du XVIe siècle, remanié au XIXe siècle, en bois sculpté, peint et doré, ainsi que d'une armoire à deux corps française de la fin du XVIe siècle, en bois de noyer.

Tour Château-Renault

La tour Château-Renault se trouve dans la continuité de l'aile François Ier, qu'elle domine de son chemin de ronde et de sa haute toiture. Côté jardin, elle poursuit la façade des loges par des baies plus petites et un décor similaire (panneaux sculptés, pilastres). Ouverte au public par beau temps depuis les restaurations de 2003, elle dévoile un panorama sur les anciens jardins royaux où subsistent le pavillon Anne de Bretagne et l'orangerie.

Aile Gaston d'Orléans

La réalisation de l'aile Gaston d'Orléans a été confiée à François Mansart entre 1635 et 1638, date à laquelle le manque de subsides contraint à l'arrêt des travaux. Elle est de style classique. Cette aile occupe le fond de la cour, face à l'aile Louis XII, et remplace la « perche aux Bretons », le pavillon de Marie de Médicis et le logis de Charles IX. L'avant-corps central comporte trois travées où l'on peut distinguer la superposition des ordres dorique, ionique et corinthien. Le fronton central est notamment décoré de deux sculptures représentant à gauche Minerve et à droite Mars. Son aspect inachevé a d'ailleurs provoqué quelques réactions mémorables : si Félibien vers 1680 ne faisait que regretter l'inachèvement de l'édifice, Gustave Flaubert s'emporte en 1847 contre « un corps de logis au goût sobre qui est le goût pauvre ».

François Mansart y a construit une cage d'escalier d'honneur surmontée d'une double-coupole emboîtée, ornée de sculptures allégoriques attribuées à Simon Guillain et Michel Anguier, qui sera l'une des nouveautés apportées par l'édifice, tout comme la charpente à comble brisé, qui fera école durant les XVIIe et XVIIIe siècles. Un portique concave vient adoucir l'avant-corps central, avec ses colonnes cannelées (dont certaines néanmoins resteront inachevées après l'abandon des travaux).

L'aile abrite une salle d'histoire du château et des salles destinées à des expositions temporaires et à des congrès. Elle a aussi abrité entre 1903 et 1914 le muséum d'Histoire naturelle de Blois avant qu'il soit déplacé dans l'ancien palais de l'Évêché où il sera inauguré en 1922. De retour au château après les bombardements de la deuxième guerre mondiale, il restera dans les combles de l'aile Gaston d'Orléans jusqu'en 1984, date à laquelle les collections restaurées sont transférées aux Jacobins où le musée rouvre ses portes.