Charles Nicolle - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

| Charles Jules Henri Nicolle | |

|---|---|

| |

| Naissance | 21 septembre 1866 Rouen (France) |

| Décès | 28 février 1936 Tunis (Tunisie alors sous protectorat français) |

| Nationalité |

|

| Champs | Médecine, microbiologie |

| Institution | Institut Pasteur de Tunis |

| Diplômé | Institut Pasteur |

| Célèbre pour | Travaux sur le typhus |

| Distinctions | Prix Nobel de physiologie ou de médecine |

| modifier | |

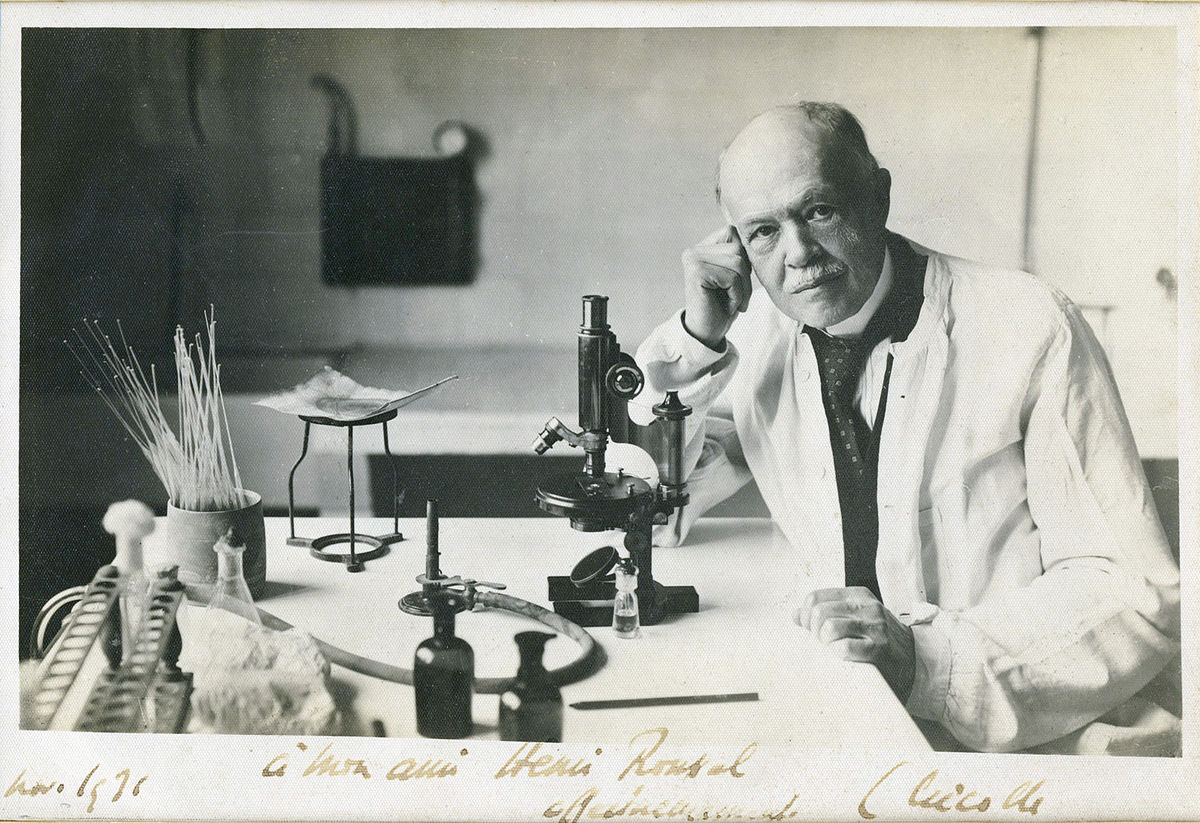

Charles Jules Henri Nicolle, né le 21 septembre 1866 à Rouen et mort le 28 février 1936 à Tunis, est un médecin et microbiologiste français.

Biographie

Charles Nicolle est né à Rouen et y a passé son enfance. Il est le fils de Eugène Nicolle (1832-1884), médecin rouennais, et de Aline Louvrier (1839-1925). Il est le frère du microbiologiste Maurice Nicolle (1862-1932) et du critique d'art Marcel Nicolle (1871-1934).

Après une formation à l’Institut Pasteur de Paris, il retourne à Rouen. Là, il travaille à l’Hôpital et à l’École de Médecine où il se consacre surtout à la dermatologie et à la syphiligraphie ; il ouvre également un cours de microbiologie.

Bientôt son ouïe commence à baisser et sa surdité l’empêche de pratiquer la moindre auscultation, ce qui l’oblige à se consacrer à des manipulations en laboratoire.

En 1903, il prend la direction de l’Institut Pasteur de Tunis qu’il dirige jusqu’à sa mort ; son départ a été motivé par des tensions avec l’administration de l’hôpital de Rouen. Il y arrive à un moment propice : la médecine commence à bien comprendre le rôle des agents infectieux dans les maladies et leur transmission, et Nicolle trouve à Tunis beaucoup de maladies africaines peu connues en Europe. Il effectue des recherches sur diverses maladies infectieuses dont le typhus et la brucellose et sur le rôle des animaux dans leur propagation. Il travaille avec Ernest Conseil et Charles Comte sur une épidémie de typhus exanthématique qui sévit dans Tunis. L’équipe démontre en 1909 que l’agent vecteur de la maladie est le pou. En effet, les médecins notent qu’à l’hôpital Sadiki, le personnel ne contractait jamais le typhus, à part celui qui recevait les malades et changeait leurs vêtements (le règlement de cette institution imposait aux malades de ne porter que les habits de l’hôpital). L’hôpital Sadiki, ancienne caserne, avait un bain maure. Le malade y était rasé et débarrassé de ses poux; il n’était plus contagieux. À partir de cette constatation, l’équipe conclut que des actes simples d’hygiène et la suppression du parasite suffisent à assurer la prophylaxie du fléau et sauver des vies. Il reçoit le prix Nobel de médecine en 1928 et est élu membre de l’Académie des sciences en 1929.

Il a cette phrase prophétique concernant l’apparition de nouvelles maladies :

« Il y aura donc des maladies nouvelles. C’est un fait fatal. Un autre fait, aussi fatal, est que nous ne saurons jamais les dépister dès leur origine. Lorsque nous aurons notion de ces maladies, elles seront déjà toutes formées, adultes pourrait-on dire. Elles apparaîtront comme Athéna parut, sortant toute armée du cerveau de Zeus. Comment les reconnaîtrons-nous, ces maladies nouvelles, comment soupçonnerions-nous leur existence avant qu’elles n’aient revêtu leurs costumes de symptômes ? Il faut bien se résigner à l’ignorance des premiers cas évidents. Ils seront méconnus, confondus avec des maladies déjà existantes et ce n’est qu’après une longue période de tâtonnements que l’on dégagera le nouveau type pathologique du tableau des affections déjà classées. »

Charles Nicolle est resté très attaché à sa Normandie natale mais il a aussi beaucoup aimé la Tunisie qui l’a adopté.

Il est enterré à l’Institut Pasteur de Tunis. Sur sa tombe, on peut voir deux rameaux entrelacés, pommier et olivier, symboles de la Normandie et de la Tunisie. L’ancien hôpital civil français de Tunis porte son nom depuis 1946. En 1953, l’Hôpital général de Rouen décide également, en reconnaissance de ses travaux, de prendre son nom.