Chapelle palatine d'Aix-la-Chapelle - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Analyse

- Caractéristiques de la construction

Exemple type de l'architecture carolingienne, la chapelle a été érigée par Eudes de Metz. La règle de base est l'emploi du petit appareil, associé au moyen appareil de pierre de taille (pour les piliers, les arcs, les piédroits, les chaînes d'angle et les assises de séparation des différents niveaux). Cela démontre une réflexion technique sans équivalent pour l'époque. Cette technicité est visible par exemple au travers de la solidité de la construction.

- Éléments de décors

On compte un nombre important de remplois antiques, plus particulièrement italiens (en provenance de Ravenne et de Rome). Les colonnes de porphyre ne sont qu'un élément de décor : elles n'ont aucune fonction porteuse. Cela a permis de les mettre en œuvre en délit (taillées dans le sens de leur lit de carrière, ce qui les fragilise verticalement). Les chapiteaux corinthiens de marbre blanc proviennent peut-être du Palatin. En date de 2008, il en reste huit en place, les autres ayant été déposés au musée lapidaire d'Aix.

Le remploi est une pratique courante au Haut Moyen Âge. Toutefois, les emprunts ne sont pas pour autant généralisés. Les grilles et les portes en bronze ont été réalisées localement par les ateliers de l'empereur.

- Synthèse antique / carolingien

L'exemple du Westwerk carolingien contraste fortement avec la décoration antiquisante montrant que l'on concilie tradition et innovation. La structure de la chapelle palatine rappelle fortement la basilique Saint-Vital de Ravenne. Cela peut être une référence plausible, même si la chapelle palatine n'en est pas une réplique (surtout les triplets et les berceaux transversaux).

La mosaïque du Christ en majesté est inspirée techniquement des mosaïques romaines, mais il s'agit d'un thème en expansion à ce moment dans l'art carolingien. Il y a donc une dépendance partielle à des modèles prestigieux de l'Antiquité tardive. C'est une source première d'inspiration, mais elles est adaptée aux exigences culturelles et politiques.

- Importance de la symbolique

Le programme de la chapelle palatine a pour volonté précise de magnifier le rôle de l'empereur.

L'empereur trône à l'ouest de la tribune, face au Christ de l'Apocalypse figuré dans la coupole et face à l'autel du Saint-Sauveur, situé à son niveau. Il domine l'autel principal dédié à la Vierge Marie, placé dans le déambulatoire (à l'emplacement de l'autel de l'église précédente). Il domine surtout l'autel Saint-Pierre disposé à l'est, dans l'abside quadrangulaire.

L'organisation de l'espace vise à donner une place médiane : désigné par Dieu pour gouverner, il est supérieur au pape, successeur de saint Pierre (il domine l'autel). Son niveau (la tribune) est donc particulièrement magnifié (dédoublement du décor). Dans l'octogone central, un texte d'Alcuin précisait que la chapelle était conçue comme la Jérusalem céleste.

Description

L'ensemble palatial est très étendu. La chapelle est disposée au sud, symétriquement à l'aula regia. Un atrium rectangulaire précède le massif occidental (Westwerk avec une niche occidentale de 20 mètres de hauteur, encadrée de deux tourelles d'escalier, fermé à l'origine par une porte en bronze à deux vantaux) qui donne sur la chapelle de plan centré. Deux petites basiliques jouxtent la chapelle au nord comme au sud (ajoutées après la mort de Charlemagne, peut-être pour le concile d'Aix en 817).

- Extérieur

Extérieurement, on perçoit bien le découpage de l'église en trois parties : le Westwerk, la chapelle palatine et le chœur gothique.

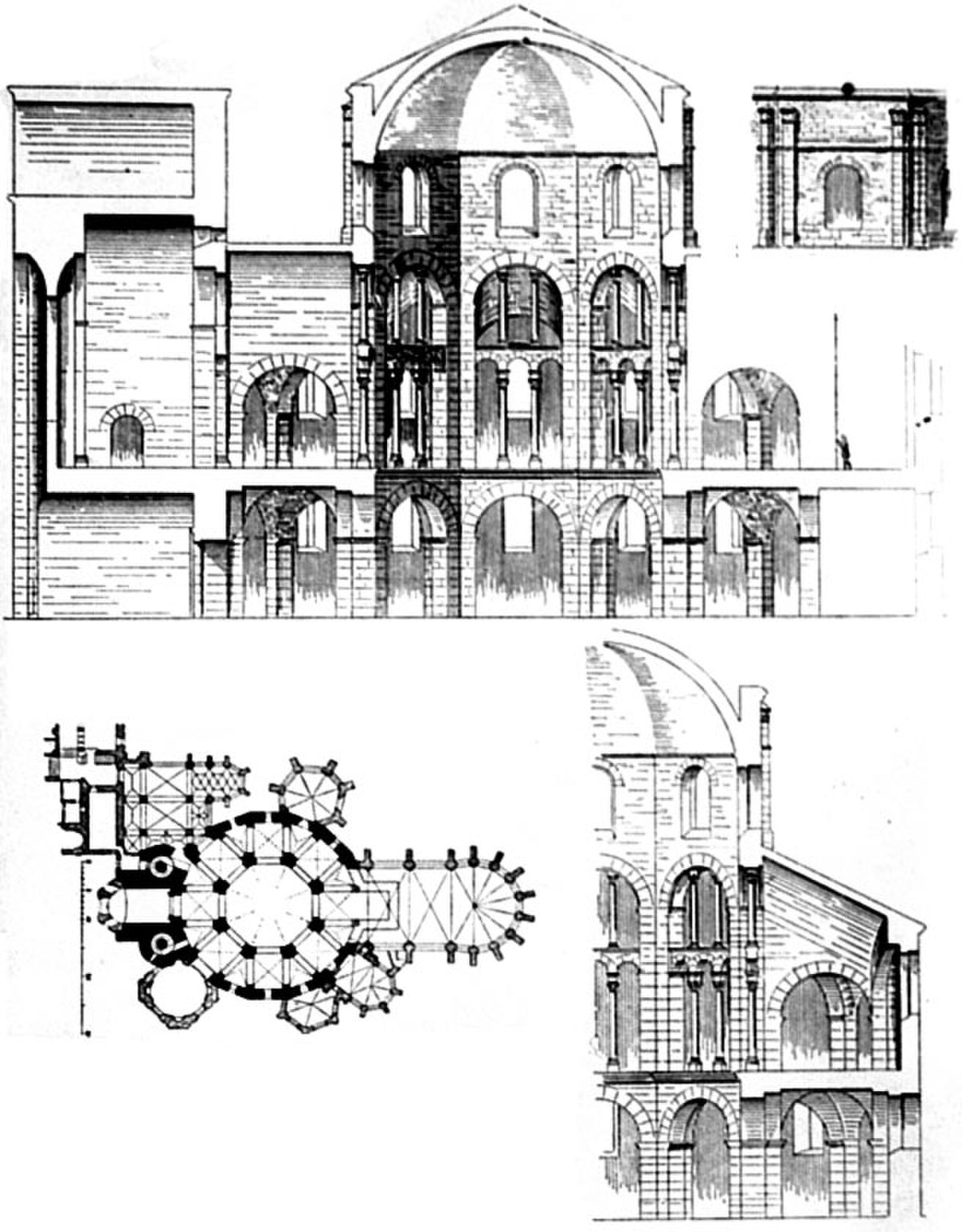

- Plan

Le plan est très élaboré (chapelle de « disposition originale » d'après le chroniqueur Eginhard), puisqu'il consiste en un octogone central de 16,54 mètres de diamètre et en un déambulatoire hexadécagonal (polygone à seize pans). Dans le déambulatoire, il y a huit travées hexagonales (voûtées en arêtes, pas de doubleaux). On passe du plan octogonal central au plan hexadécagonal périphérique par l'adjonction de voûtains (des quartiers de voûtes) triangulaires. À l'est était construite une abside rectangulaire, qui a disparu.

- Elévation intérieure

L'élévation intérieure se caractérise par trois niveaux

- Un niveau de grandes arcades

- Un niveau de tribune

- Un niveau de fenêtres hautes

Les grandes arcades reposent sur de puissants piliers et soutiennent les arcs monumentaux de la tribune (dédoublement de ce niveau par un double étage de colonnettes : deux paires, l'une au-dessus de l'autre, triplets d'arcature). Le niveau inférieur des baies de la tribune est clôturé par un parapet (grilles au décors géométrique). La tribune est voûtée en berceaux transversaux (demi-cylindres parallèles les uns aux autres). L'emploi du même type d'arcs (en plein cintre) et de claveaux bichromes alternés permet une correspondance visuelle entre le niveau des grandes arcades et le niveau de la tribune.

La verticalité de l'édifice est accentuée par les colonnettes regroupées et les lignes droites.

Le niveau supérieur est celui des fenêtres hautes, sobres, sans ébrasements, pourvues d'une allège. Il s'agit du tambour de la coupole. La coupole, à huit pans, culmine à plus de 33 mètres de hauteur. Elle est constituée d'une voûte d'arêtes (pas de trompes ni de pendentifs, puisqu'ici il n'y a pas à passer d'un plan carré à un plan octogonal, les murs sur lesquels s'appuie la coupole formant déjà un octogone). Le sommet de la coupole est un simple point (le point de jonction des voûtains).

La mosaïque ornant la coupole a disparu au XVIIIe siècle, mais est connue par une gravure et quelques descriptions. Ainsi, y était représenté un Christ en majesté (« trônant dans le ciel ») ainsi que les vingt-quatre vieillards de l'Apocalypse. La mosaïque actuelle, de style néo-byzantin, est l'œuvre de l'architecte belge Jean-Baptiste de Béthune ; elle fut exécutée entre 1879 et 1881 par les ateliers de Antonio Salviati à Venise.