Chamois - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Reconnaissance de l’âge

La taille des cornes

La taille des cornes permet de déterminer l’âge des éterlous et éterles de la première année jusqu’à leur quatrième anniversaire. Il faut distinguer deux périodes : mai à août et septembre à avril Dans la première, les chevreaux de la première année n’ont pas de cornes visibles, ceux de deux ans ont leurs cornes jusqu’au milieu des oreilles, les chamois de trois ans les ont aussi hautes que les oreilles et dès trois ans, les cornes dépassent largement les oreilles. Dans la seconde période de septembre à avril, 1re année : cornes courtes et peu recourbées, 2e année : cornes légèrement au-dessous des oreilles, mais les crochets sont bien visibles le mâle est alors appelé éterlou, et la femelle éterle. Les chamois de 3e année portent leurs cornes plus hautes que les oreilles.

Les anneaux d’âge

Les anneaux d’âge, comme leur nom l’indique, permettent de calculer l’âge de l’animal à condition de posséder ses cornes. Il suffit de compter les anneaux. Toutefois, le premier anneau n’est pas visible tout le temps, il est situé dans la courbure du crochet. La croissance des cornes est plus rapide les premières années, cela se remarque par l’espace entre les anneaux, alors que les derniers proches de la base sont de plus en plus resserrés.

Les dents

L’étude des dents permet également de distinguer l’âge du sujet, mais il faut cependant toujours avoir à l’esprit que ce calcul ne tient pas compte d’une naissance tardive et des différences entre chaque individu, c’est pourquoi cette méthode est moins fiable. De plus, elle ne peut plus être appliquée à des animaux de plus de 45 semaines, car ils possèdent toutes leurs dents définitives.

Le pelage

Dès 4 à 5 ans, les mâles arborent une crinière. Et lors de la sénescence, la couleur change pour devenir de plus en plus grise. Au-delà de 5 ans ils ont un pinceau pelvien, qui correspond à de longs poils de plus de 10cm situés au niveau de leur sexe.

Distinction des sexes

L’allure

Le dimorphisme sexuel est peu marqué chez les chamois. En effet les individus des deux sexes portent des cornes presque semblables et n’ont pas de grandes différences morphologiques. Il est cependant possible de les reconnaître : le bouc a un cou plus massif, et a une silhouette plutôt triangulaire. La chèvre quant à elle paraît plus fine et a une tête plus allongée.

Le pelage

Dès la quatrième année, les mâles ont, lors de la période de rut, un long pinceau pénien prolongeant le fourreau de la verge. La crinière permet aisément de repérer un mâle en hiver.

Les cornes

L’angle formé par le crochet permet dans presque tous les cas de distinguer un mâle d’une femelle : le crochet ouvert est le signe distinctif des femelles (plus de 45°). Le diamètre des cornes est également plus fort à la base chez le mâle.

L’attitude

Lors du rut, il n’est pas rare que deux mâles se poursuivent sur plusieurs kilomètres. De plus, les chamois mâles ont une posture d’intimidation : de profil, corps tendu, tête haute et oreilles obliques. Il est également possible d’observer les chamois lorsqu’il urinent ; cela permet de dire avec certitude leur sexe : les femelles urinent en arrière des postérieurs alors que le mâle le fait entre ses quatre pattes.

Biotope et aire de répartition

Géographie des sous-espèces

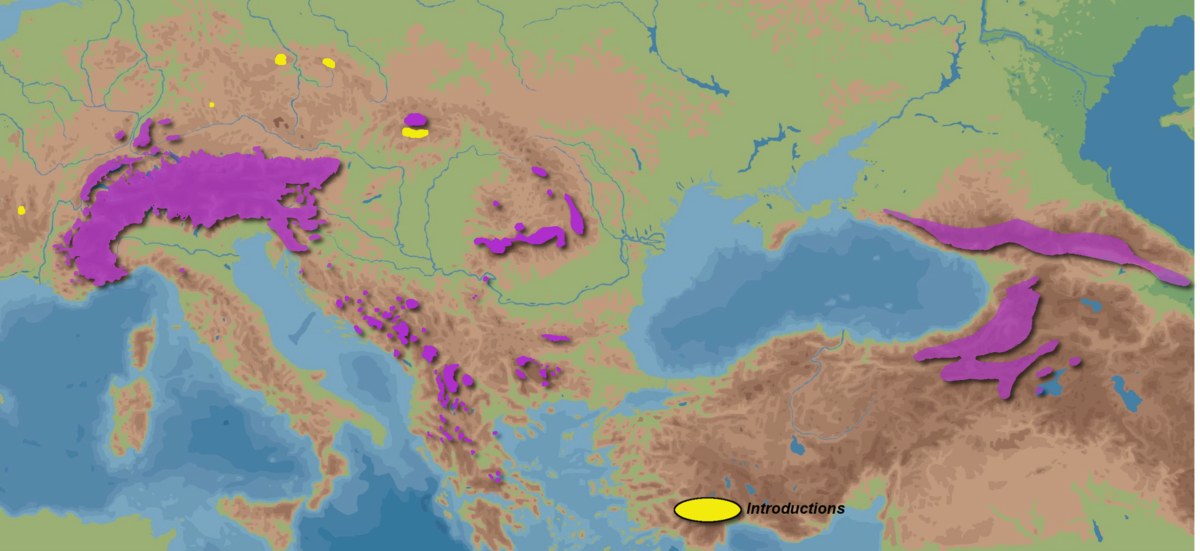

Il existe 6 sous-espèces de chamois. Ces sous-espèces aux populations de tailles un peu différentes, peuplent des habitats assez variés, mais généralement rocheux et montagneux.

On trouve des chamois en Europe, en particulier dans les Alpes, le Jura, les Balkans, les Carpates, les Sudètes, dans le Caucase et en Anatolie orientale. D'une manière plus générale, leur habitat est compris entre le 50e et le 37e degré de latitude Nord.

On trouve ainsi :

- Rupicapra rupicapra asiatica, Lyddeker, 1908 — le chamois turc vit dans le nord-est de l'Anatolie (Turquie) ;

- Rupicapra rupicapra caucasica, Lyddeker, 1910 — le chamois du Caucase vit dans les monts du Caucase, de la mer Noire à la mer Caspienne , et se répartit au sein d'une longue bande qui suit la frontière russe, entre le sud de la Russie, le nord de la Géorgie et le nord de l'Azerbaïdjan ;

- Rupicapra rupicapra balcanica, Bolkay, 1925 — le chamois des Balkans vit en Albanie, autour de 11 montagnes grecs, et dans 4 massifs montagneux en Bulgarie ;

- Rupicapra rupicapra carpatica, Couturier, 1938 — le chamois des Carpates vit dans les Carpates et dans les Alpes de Transylvanie ;

- Rupicapra rupicapra rupicapra, Linnaeus, 1758 (Alpes) — le chamois alpin vit dans les Alpes françaises, italiennes, allemandes, suisses, autrichiennes et slovènes. C'est la sous-espèce de très loin la plus abondante ;

- Rupicapra rupicapra tatrica, Blahout, 1971 (Tatras) — le chamois des Tatras vit dans une petite région du nord de la Slovaquie et en Pologne.

Le chamois de la Chartreuse a été considéré comme une sous-espèce R. r. cartusiana aujourd'hui rattachée au chamois alpin.

La sous-espèces Rupicapra rupicapra a été introduite en Nouvelle-Zélande et en Argentine. En Nouvelle-Zélande, au début du XXe siècle, la population est passée de 10 chamois importés à plus de 12 000individus et l'on a actuellement recours à des abattages massifs pour limiter leur prolifération. En Suisse, la population de chamois compte 97 000 individus.

L’altitude

On croit souvent que les chamois se cantonnent à la haute montagne, ce qui est faux. Dans les Alpes, ils sont en fait repoussés par l'homme à l'étage alpin. L'altitude qu'ils affectionnent le plus est la zone des forêts et la partie inférieure des zones pastorales, entre 800 et 2 300 mètres. Plus haut, ils sont limités par la présence plus rare des pelouses alpines, inexistantes au-dessus de 3 000 mètres : il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'herbivores. L'absence d'herbe ne les empêche pas d'effectuer des incursions à haute altitude : on en a repéré à plus de 4 750 mètres, juste sous le sommet du Mont Blanc. Vers le bas, ils sont limités principalement par l'homme et ses constructions. En l'absence de celui-ci, il peut s'établir à des altitudes extrêmement basses, comme dans le Jura ou dans les Vosges du Sud, jusque vers 600 mètres.

Le relief

Bien plus que l'altitude, c'est le relief qui conditionne l'établissement du chamois. Partout où il est présent, on remarque un relief plus ou moins accidenté. Il n'y a aucun exemple de chamois vivant en terrain plat ou dépourvu de zones rocheuses. Bien qu'il puissent utiliser leur cornes pour se défendre, les chamois préfèrent de loin la fuite. Leur rapidité et leur agilité sur le rocher n'ont en effet que peu d'égal. Ils se sont parfaitement adaptés à la rocaille, aux falaises et terrains escarpés : la configuration de leurs membres et de leur sabots, la puissance de leur cœur, la quantité de globules rouges de leur sang, leur capacité pulmonaire en témoignent. Aussi cherchent-ils un relief accidenté pour assurer leur sécurité. De plus, l'herbe d'altitude est de meilleure qualité : elle peut contenir jusqu'à 50% de protéines et 100% de phosphore de plus qu'en plaine.

Le climat

Le chamois peut vivre dans une grande diversité de climats, avec des moyennes de températures hivernales de -10 °C et des maximums estivaux de 25 °C ; les précipitations s'échelonnent de moins de 1000 à plus de 3 000 millimètres annuels. Des populations de Nouvelle-Zélande peuvent essuyer des pointes de 8 500 millimètres par an dans certains secteurs. Les chamois sont très bien protégés du froid par leur épaisse fourrure hivernale : une température de -25 °C les laisse parfaitement indifférents. Par contre, on observe qu'ils fréquentent les ubacs et autres zones relativement ombragées. On pourrait en déduire qu'ils n'aiment pas la chaleur. Mais en fait, ce comportement sert à limiter les pertes d'eau. Ils ne boivent en effet qu'exceptionnellement, se contentant de l'eau de rosée déposée sur l'herbe, ou d’un peu de neige. Des analyses alimentaires tendent à confirmer cette hypothèse. Si température et précipitations ne semblent pas gêner le chamois outre mesure, il en va autrement de la neige, surtout si elle est abondante, car elle les contraint à des efforts accrus alors que la nourriture se fait rare. Bien que le climat ne soit pas déterminant dans l'installation dans une région, il influence fortement ses habitudes et sa manière d'utiliser l'espace.

Les forêts

Tous les habitats de chamois, sans exceptions, comprennent au moins un secteur forestier, qui leur offre gîte, couvert et protection. Contrairement à une idée reçue, certains chamois vivent toute l'année dans la forêt (populations sylvicoles), contrairement aux populations rupicoles, qui passent leur étés et automnes plus haut que celle-ci.