Chaise à porteurs - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

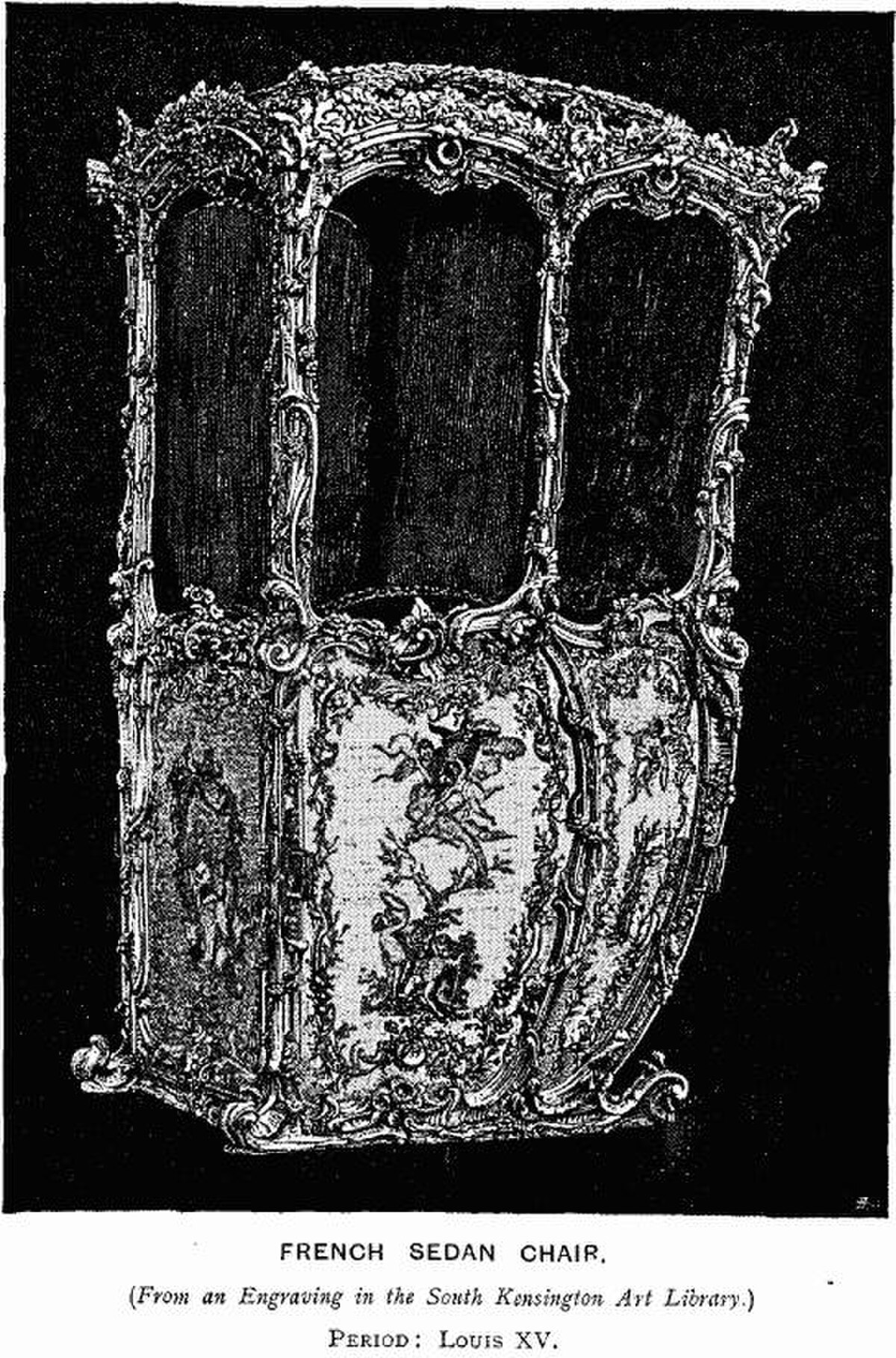

Une chaise à porteurs était une cabine munie de brancards et portée à bras d'hommes, utilisée pour se déplacer individuellement. À la différence des litières des Romains ou des hommes du Moyen-Âge, elle offre un siège à ses passagers, qui voyagent en position assise.

Moyen de transport urbain maniable et peu encombrant, la chaise à porteurs fut très utilisée par les personnes de qualité dans l'Europe du XVIe au XVIIIe siècles.

Sur d'autres continents, elle se présente sous des aspects quelque peu différents ; en Asie, en particulier, la chaise à porteurs peut revêtir de nombreuses formes, dont la plus caractéristique est sans doute le palanquin.

Histoire et origine

- Dans l'Égypte pharaonique, et dans la Chine de la dynastie des Han, le souverain et les divinités étaient transportés en public à bras d'hommes, souvent en processions, pendant des fêtes religieuses ou des cérémonies officielles.

- En Inde, l'existence de palanquins est mentionnée dès 250 avant J.-C..

- Dans la Rome antique, une litière, appelée lectica, était souvent utilisée pour transporter la famille impériale, ainsi que de grands dignitaires ou d'autres personnages fortunés, lorsqu'ils n'étaient pas à cheval. Cette habitude se maintint longtemps, semble-t-il, car le Troisième concile de Braga, en l'an 675, trouva bon d'ordonner que les évêques, lorsqu'ils transportaient en procession les reliques des martyrs pour les porter à l'église, devaient eux-mêmes marcher pour s'y rendre, sans pouvoir prétendre au confort d'une litière, portée par des diacres vêtus de blanc.

- Mais la chaise à porteurs commune dans l'Europe des XVIIe et XVIIIe siècles ont, semble-t-il, une autre origine.

Les navigateurs et les conquistadors portugais et espagnols découvrirent des litières de différents types, non seulement en Inde, mais aussi au Mexique et au Pérou (où la roue n'existait pas). Ce type de véhicule fut alors importé en Espagne, et se répandit bientôt en France et en Angleterre (où ils furent appelés sedan, selon une étymologie latine).

En Orient

L'Orient, qui a contribué par son exemple à la naissance des chaises à porteurs européennes, est riche de très nombreuses variétés de chaises à porteurs, palanquins, et autres litières.

Un palanquin est un siège (ou parfois une litière) installé sur des bras (amovibles ou non) et porté par des hommes dans les pays orientaux. Il peut parfois être installé sur le dos d'animaux comme le chameau ou l'éléphant. On parle alors d'un howdah, qui nécessite un animal puissant pour en porter la charge, d'autant que les howdah sont souvent occupés par plusieurs personnes.

À la différence de la chaise à porteurs européenne, dont les brancards sont situés assez bas, et qui est donc généralement portée à bout de bras, les palanquins sont en règle générale portés au moyen de perches ou de poutres placées sur les épaules des porteurs.

En Europe

En Grande-Bretagne

Apparition et développement de la chaise à porteurs

En Angleterre, dans la première moitié du XVIe siècle, le roi Henri VIII se déplaçait en chaise à porteurs ; vers la fin de sa vie, il fallait quatre solides porteurs pour le transporter.

Trevor Fawcett note que les voyageurs anglais Fynes Moryson (en 1594) et John Evelyn (en 1644 - 1645) remarquèrent que les seggioli de Naples et de Gênes, qui étaient des chaises à porteurs que l'on pouvait louer, étaient suspendues à des perches et portées sur les épaules des porteurs, à la différence de ce qui se faisait en Angleterre et en France.

À partir du milieu du XVIIe siècle, les visiteurs prenant les eaux à Bath étaient transportés dans une chaise fermée de rideaux de serge, tout particulièrement s'ils venaient de prendre un bain chaud, et étaient ramenés à leur lit pour y transpirer. Les rideaux les protégeaient ainsi d'un rafraichissement brutal qui aurait pu compromettre leur santé. Il ne s'agissait point là cependant des chaises à porteurs proprement dites, décrites comme destinées à « transporter les personnes de qualité en visite, ou malades, ou encore, atteintes d'infirmité » (Celia Fiennes).

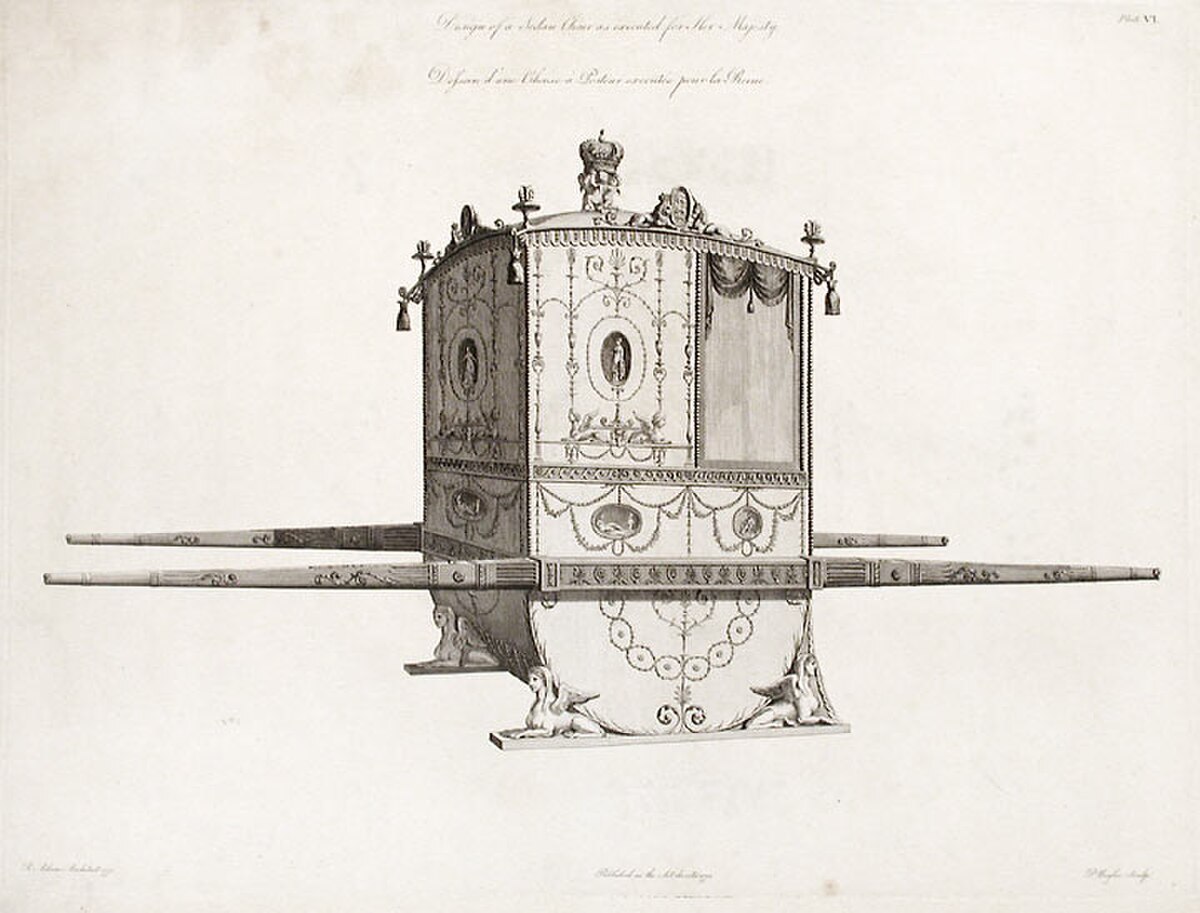

Au XVIIe et au XVIIIe siècles, les chaises à porteurs se trouvaient dans le hall d'entrée des belles demeures urbaines, de sorte qu'une dame de qualité pouvait y entrer et atteindre sa destination sans avoir à jamais poser son pied délicatement chaussé dans la boue de la rue. Un bel exemple classique de ce genre de chaise est la chaise à porteurs conçue pour la reine Charlotte, conservée à Buckingham Palace.

Les chaises à porteurs de location

Dès le milieu du XVIIe siècle, les chaise à porteurs de location étaient devenues un moyen de transport commun. À Londres, les « chaises » purent se louer dès 1634 ; chacune se voyait attribuer un numéro, et les porteurs devaient obtenir une licence, car l'exploitation des chaises de Londres étaient le monopole d'un courtisan de Charles Ier. Les chaises à porteurs pouvaient passer par des rues trop étroites pour un carrosse, et visaient à alléger la densité de la circulation dans les rues de la ville, ce qui est un bel exemple précoce des problèmes d'encombrement de la circulation. Un système analogue fut plus tard mis en place en Écosse. En 1738, un système de tarification fut mis en place pour les chaises à porteurs écossaises, et la règlementation qui s'appliquait aux chaises à porteurs de Bath n'est pas sans rappeler celle qui régit aujourd'hui les taxis anglais. Un trajet à l'intérieur de la ville coûtait alors six pence, et la location pour la journée revenait à quatre shillings. Au dispensaire royal d'Écosse se trouvait même une « chaise à porteurs-ambulance ».

Les porteurs se déplaçaient à bonne allure. À Bath, ils avaient la priorité, et les piétons qui entendaient derrière eux leur cri de « By your leave » (« Avec votre permission ! ») savaient qu'ils devaient s'aplatir contre les murs ou les grilles pour faire place aux porteurs d'une chaise. Ceux-ci étaient d'ailleurs souvent la cause de désastreux accidents, de « chaises versées », ou de vitrines brisées.

En France

- Apparition en France

Le Moyen-Âge voit apparaitre les premiers textes de loi relatifs à la voirie.

Mais, jusqu'au XIIIe siècle, les ruelles des villes ne comptent guère que des piétons ou des cavaliers, en accord avec leur étroitesse. En revanche, au XIIIe siècle, les nobles commencent à utiliser des chars, conduisant Philippe-le-Bel (1285-1314) à en limiter l'usage.

Probablement importée d'Angleterre aux alentours de 1640, la chaise à porteur apparaît tout d'abord en tant que service public, comme étant le véhicule le plus adapté pour les courts trajets en ville. C'est un siège fermé et couvert porté par deux hommes, permettant ainsi de protéger le passager ou la passagère, non seulement des intempéries, mais également des déchets qui jonchent les rues ainsi que de la boue. Elle se compose d'une caisse en bois et de deux bras permettant son transport. Une portière permet de s'y glisser.

Les portes de la chaise à porteurs pouvaient, comme les carrosses, être ornées des armoiries du propriétaire, faisant ainsi de la chaise un symbole de rang social.

- La vinaigrette

Une intéressante invention est la vinaigrette, aussi appelée brouette. Inventée au début du XVIIe, il s'agit d'un véhicule mixte, ayant l'aspect général d'une chaise à porteurs, mais montée sur roues et dotée de ressorts.

Un homme suffisait à la tirer, placé entre les brancards, même si bien souvent un autre membre de la famille (femme ou enfant) poussait la voiture par derrière. Utilisée surtout dans le Nord de la France, elle constituait un service public, qui perdura dans quelques villes jusqu'au début du XXe siècle.