Ceinture d'astéroïdes - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Caractéristiques

Nombre

La ceinture d'astéroïdes contient plusieurs centaines de milliers d'astéroïdes connus, et probablement plusieurs millions, d'une taille allant du grain de poussière au planétoïde de quelques centaines de kilomètres de diamètre.

Fin 2005, plus de 100 000 astéroïdes portant un numéro (sur environ 120 000) appartenaient à la ceinture d'astéroïdes. 200 000 autres étaient recensés, mais pas numérotés. On estimait que plus de 500 000 étaient détectables visuellement avec les moyens de l'époque.

En 2007, on connaissait plus de 200 astéroïdes de plus de 100 km tandis qu'une étude systématique de la ceinture dans les infrarouges a estimé entre 700 000 et 1 700 000 le nombre d'astéroïdes plus grands qu'un km. La magnitude absolue médiane de ces astéroïdes est d'environ 16.

On considère que le nombre d'astéroïdes d'une certaine taille augmente d'un facteur 100 lorsque la diamètre diminue d'un facteur 10 (c'est-à-dire qu'il existerait 100 fois plus d'astéroïdes d'un diamètre de 100 m que d'1 km). Cette progression subsiste jusqu'à ce que leur taille devienne suffisamment petite pour que l'effet Poynting-Robertson dû à la pression de radiation du Soleil les évacue hors du système solaire interne.

Contrairement à une idée courante, et malgré le nombre d'astéroïdes qui la composent, la ceinture d'astéroïdes reste essentiellement vide et chaque astéroïde est généralement séparé du plus proche par au moins plusieurs millions de kilomètres.

Masse

La masse totale de la ceinture d'astéroïdes est estimée entre 3,0×1021 et 3,6×1021 kg, soit environ 4% de celle de la Lune. Les quatre plus grands objets, Cérès, Vesta, Pallas et Hygée, comprennent quasiment la moitié de la masse totale de la ceinture ; Cérès compte pour un tiers à lui tout seul. Cérès est le seul astéroïde suffisamment grand pour que sa gravité lui fasse prendre une forme sphérique et il est désormais considéré comme une planète naine. Il orbite à 2,8 UA du Soleil, ce qui est également la distance du centre de masse de la ceinture d'astéroïdes. Vesta a par ailleurs une magnitude absolue plus élevée que les autres astéroïdes, aux environ de 3,20.

Composition

Au début du système solaire, les astéroïdes ont subi un certain degré de fusion, permettant à leurs éléments d'être partiellement ou complètement différenciés par masse. Certains corps initiaux pourraient avoir connu une période de volcanisme explosif et des océans de magma. Cependant, du fait de leur petite taille, cette période de fusion fut brève (par rapport aux planètes) et s'est généralement terminée il y a 4,5 milliards d'années après avoir duré entre quelques dizaines à une centaine de millions d'années.

La ceinture d'astéroïdes comprend principalement trois catégories d'astéroïdes. Dans la partie externe, près de l'orbite de Jupiter, les astéroïdes riches en carbone prédominent. Ces astéroïdes de type C incluent plus de 75% de tous les astéroïdes visibles. Ils sont plus rouges que les autres astéroïdes et possèdent un albédo très faible. Leur composition de surface est similaire aux météorites chondrites carbonées. Du point de vue chimique, leur spectre indique une composition analogue à celle du système solaire primitif, sans les éléments légers et volatils (comme les glaces).

Vers la portion interne de la ceinture, aux alentours de 2,5 UA du Soleil, les astéroïdes de type S (silicates) sont plus courants. Le spectre de leur surface révèle la présence de silicates et de quelques métaux, mais aucun composé carboné significatif. Ils sont donc constitués de matériaux profondément modifiés depuis les débuts du système solaire. Leur mécanisme de formation supposé inclut une phase de fusion qui a provoqué une différenciation de masse. Ils possèdent un albédo relativement élevé et forment 17% du total.

Une troisième catégorie, regroupant 10% du total, est celle des astéroïdes de type M (riches en métaux). Leur spectre ressemble à celui d'un alliage fer-nickel, avec une apparence blanche ou légèrement rouge et aucune caractéristique d'absorption. On pense que certains astéroïdes de type M se sont formés dans les noyaux métalliques d'objets plus gros qui ont été fragmentés par collision. Cependant, certains composés silicates peuvent produire une apparence similaire ; par exemple, l'astéroïde de type M Kalliope ne semble pas être composé principalement de métal. À l'intérieur de la ceinture, la distribution des astéroïdes de type M culmine à 2,7 UA du Soleil. On ignore si tous les astéroïdes de type M ont une composition similaire ou s'il s'agit d'un label regroupant plusieurs variétés n'appartenant pas aux classes C et S.

La ceinture d'astéroïdes ne contient que peu d'astéroïdes de type V, basaltiques, un fait dont on ne connait pas la raison. Les théories de formation des astéroïdes prédisent que des objets de la taille de Vesta ou plus grands devraient former des croûtes et des manteaux, lesquels seraient principalement composés de roche basaltiques; plus de la moitié des astéroïdes devraient alors être composés de basalte ou d'olivine. Les observations suggèrent que 99% du basalte prédit n'existe pas. Jusqu'en 2001, on pensait que la plupart des corps basaltiques découverts dans la ceinture provenait de Vesta (d'où leur nom de type V). Cependant, la découverte de (1459) Magnya a révélé une composition chimique légèrement différente des autres astéroïdes basaltiques, suggérant une origine distincte. En 2007, (7472) Kumakiri et (10537) 1991 RY16 furent découverts possédant une composition basaltique et dont l'origine ne peut provenir de Vesta. À ce jour (octobre 2007), il s'agit des seuls astéroïdes de type V découverts dans la ceinture externe.

La température dans la ceinture varie en fonction de la distance au Soleil. Pour des particules de poussière, la température typique va de 200 K (-73 °C) à 2,2 UA à 165 K (-108 °C) à 3,2 UA. Pour un astéroïde plus gros, sa rotation impose des variations plus importantes, sa surface étant exposée alternativement au rayonnement solaire et au fond stellaire.

Orbites

Généralités

La grande majorité des astéroïdes de la ceinture principale ont une excentricité inférieure à 0,4 et une inclinaison inférieure à 30°. Leur distribution orbitale est maximale pour une excentricité d'environ 0,07 et une inclinaison inférieure à 4°. De façon schématique, un astéroïde typique de la ceinture principale possède une orbite relativement circulaire située près du plan de l'écliptique, mais il existe des exceptions.

Le terme de « ceinture principale » est parfois utilisé pour désigner exclusivement la région centrale où la concentration en astéroïdes est la plus grande. Elle est située entre les lacunes de Kirkwood 4:1 et 2:1, entre 2,06 et 3,27 UA et ses composants ont une excentricité plus petite que 0,33 et une inclinaison inférieure à 20°. Cette région contient 93,4% de tous les astéroïdes numérotés du système solaire.

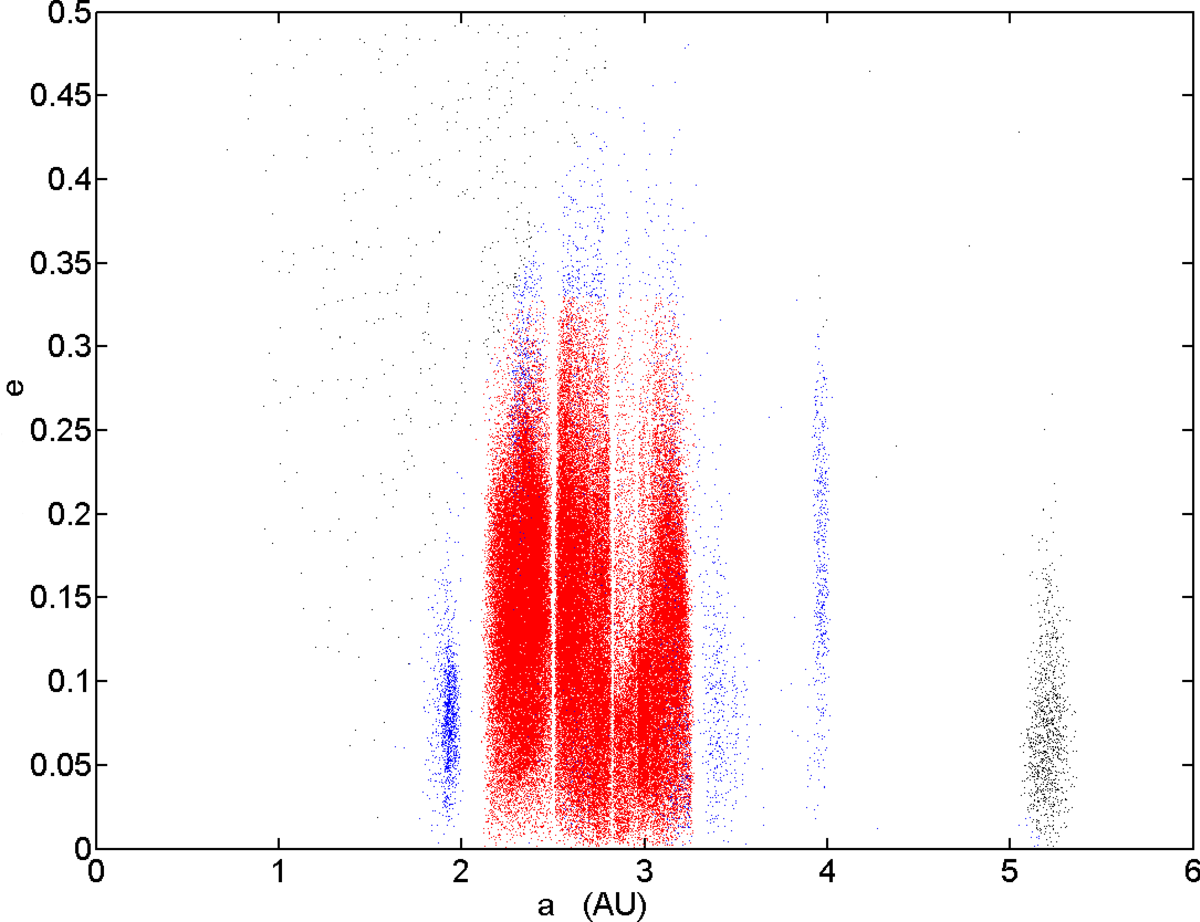

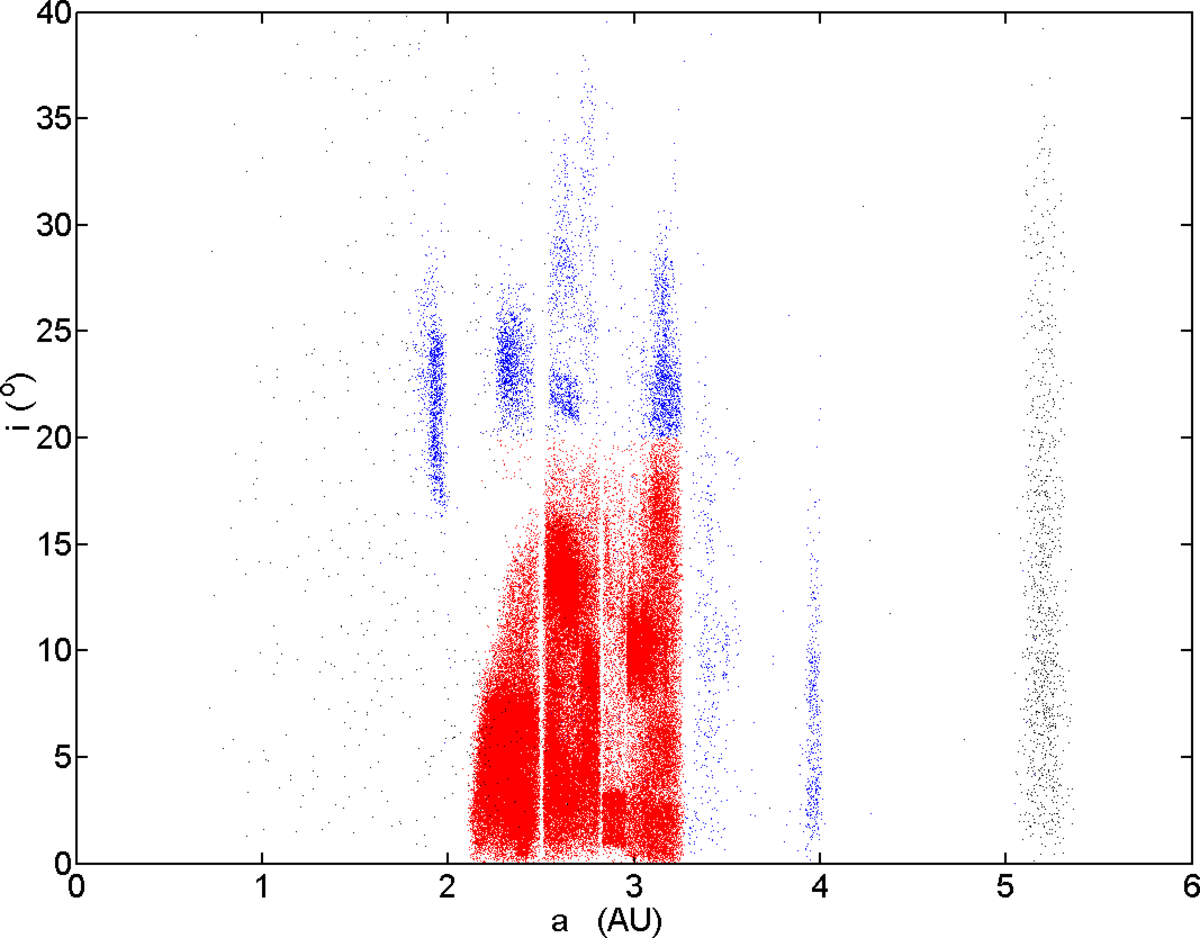

Les deux diagrammes suivants mettent en évidence certains éléments orbitaux des astéroïdes connus en fonction de leur demi-grand axe (en UA) ; les astéroïdes de la ceinture sont indiqués en rouge et bleu, entre 2 et 4 UA (le rouge correspondant à la région la plus peuplée de la ceinture). Le groupe d'astéroïdes situé vers 5,2 UA est celui des troyens.

Lacunes de Kirkwood

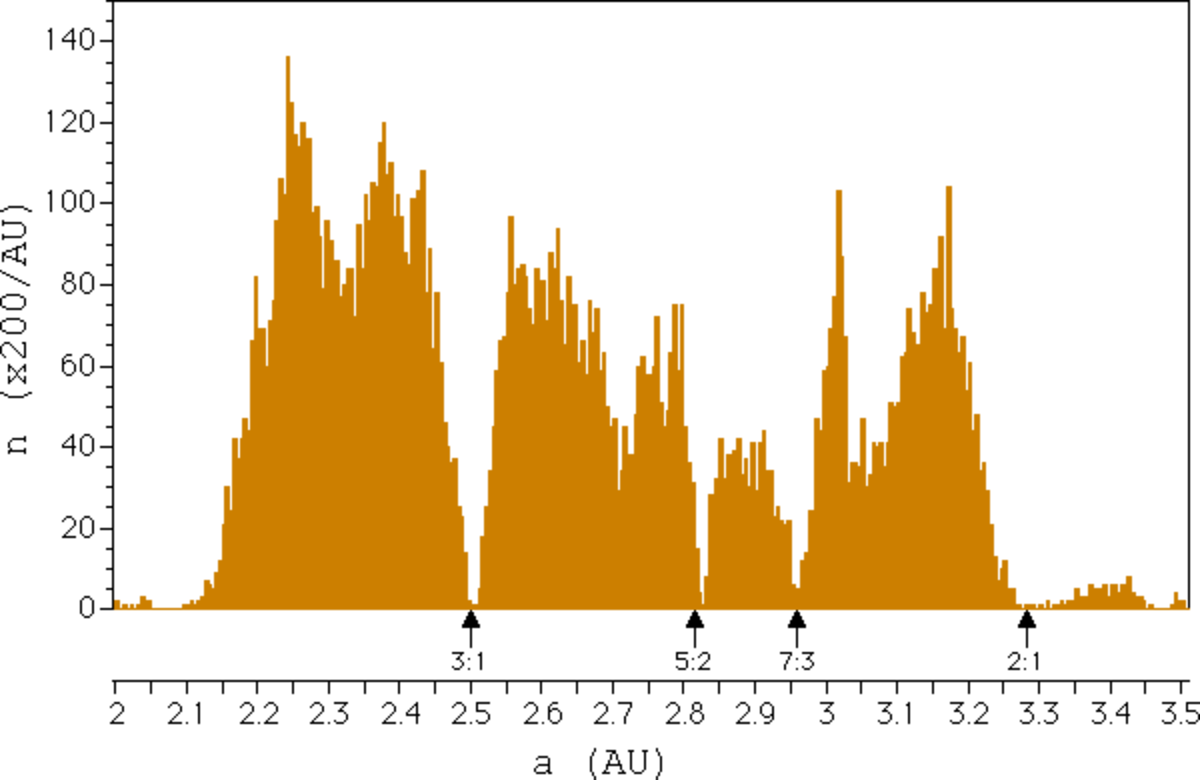

La distribution des demi-grands axes des astéroïdes (et donc, lorsque leur excentricité est faible, de leur période orbitale) fait apparaître des zones clairement dépourvues d'astéroïdes, appelées lacunes de Kirkwood. Ces lacunes apparaissent pour les demi-grands axes où le rapport entre la période orbitale d'un astéroïde et celle de Jupiter est une fraction entière. Pour un petit objet répondant à cette condition, les effets de résonance avec la planète sont suffisants pour en perturber les éléments orbitaux. En pratique, les astéroïdes qui ont pu se situer par le passé sur de telles orbites (soit initialement à cause de la migration de l'orbite de Jupiter ou à cause de perturbations ou collisions antérieures) ont graduellement été déplacés vers des orbites possédant un demi-grand axe différent.

Les lacunes de Kirkwood n'apparaissent que dans l'examen de la distribution des demi-grand axes des astéroïdes. En pratique, l'orbite de ceux-ci étant elliptique, de nombreux astéroïdes traversent la distance au Soleil correspondant aux lacunes ; à un moment quelconque, la densité d'astéroïdes dans les lacunes n'est pas significativement différente de celle des régions voisines..

Les lacunes principales se produisent en résonance 3:1, 5:2, 7:3 et 2:1 avec Jupiter. Ainsi, un astéroïde situé dans la lacune 3:1 réaliserait 3 orbites autour du Soleil pour chaque orbite de Jupiter. Des résonances plus faibles se produisent pour d'autres valeurs des demi-grands axes, causant un nombre moins important d'astéroïdes à posséder ces valeurs (par exemple la résonance 8:3 pour le demi-grand axe de 2,71 UA).

La région centrale de la ceinture d'astéroïdes est parfois subdivisée en trois zones, basées sur les lacunes de Kirkwood les plus importantes. La zone I s'étend de la résonance 4:1 (2,06 UA) à la résonance 3:1 (2,5 UA). La zone II part de la fin de la zone I jusqu'à la résonance 5:2 (2,82 UA). La zone III débute à la limite externe de la zone II jusqu'à la lacune de la résonance 2:1 (3,28 UA).

La ceinture principale peut également être divisée en ceinture interne et ceinture externe. La ceinture interne est composée des astéroïdes orbitant plus près de Mars que la lacune de Kirkwood de résonance 3:1 (2,5 UA) et la ceinture externe du reste des astéroïdes. Certains auteurs définissent ces deux ceintures à partir de la résonance 2:1 (3,3 UA). D'autres poussent la subdivision en définissant les ceintures interne, moyenne et externe.

Collisions

Aucun astéroïde plus grand que 100 m ne possède une période de rotation inférieure à 2,2 h. Sur un astéroïde tournant plus rapidement, tout matériau de surface faiblement fixé serait éjecté. Cependant, un objet solide serait capable de tourner plus rapidement sans se briser. Ceci suggère que la majorité des astéroïdes de plus de 100 m sont des empilements de débris formés par accumulation après collisions entre astéroïdes.

Du fait du grand nombre d'objets qu'elle contient, la ceinture d'astéroïdes est un environnement très actif et les collisions s'y produisent fréquemment (à l'échelle astronomique). On estime qu'une collision entre deux corps d'un diamètre supérieur à 10 km s'y produit tous les 10 millions d'années. Une collision peut fragmenter un astéroïde en plusieurs morceaux plus petits (et éventuellement former une nouvelle famille) et certains de ces débris peuvent former des météoroïdes.

Inversement, les collisions qui se produisent à des vitesses relatives faibles peuvent fusionner deux astéroïdes.

La ceinture d'astéroïdes contient des bandes de poussière (particules de moins d'une centième de µm) provenant en partie de collisions entre astéroïdes et d'impacts de micrométéorites. À cause de l'effet Poynting-Robertson, la pression du rayonnement solaire conduit cette poussière à spiraler lentement vers le Soleil.

La combinaison de cette poussière et du matériau éjecté par les comètes provoque la lumière zodiacale. Cette lueur peut être perçue la nuit dans la direction du Soleil le long du plan de l'écliptique. Les particules qui la produisent mesurent en moyenne 40 µm et ont une durée de vie de l'ordre de 700 000 ans. Afin de maintenir les bandes de poussières, de nouvelles particules doivent être produites régulièrement dans la ceinture d'astéroïdes.