Cathédrale Saint-Martin de Mayence - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Mobilier et décoration

La cathédrale de Mayence (malgré les pertes irréparables survenues au cours de son histoire) s'enorgueillit de l'un des plus riches mobiliers religieux de toute la chrétienté. Les pièces les plus remarquables sont les autels et les sépultures des archevêques et de certains prélats.

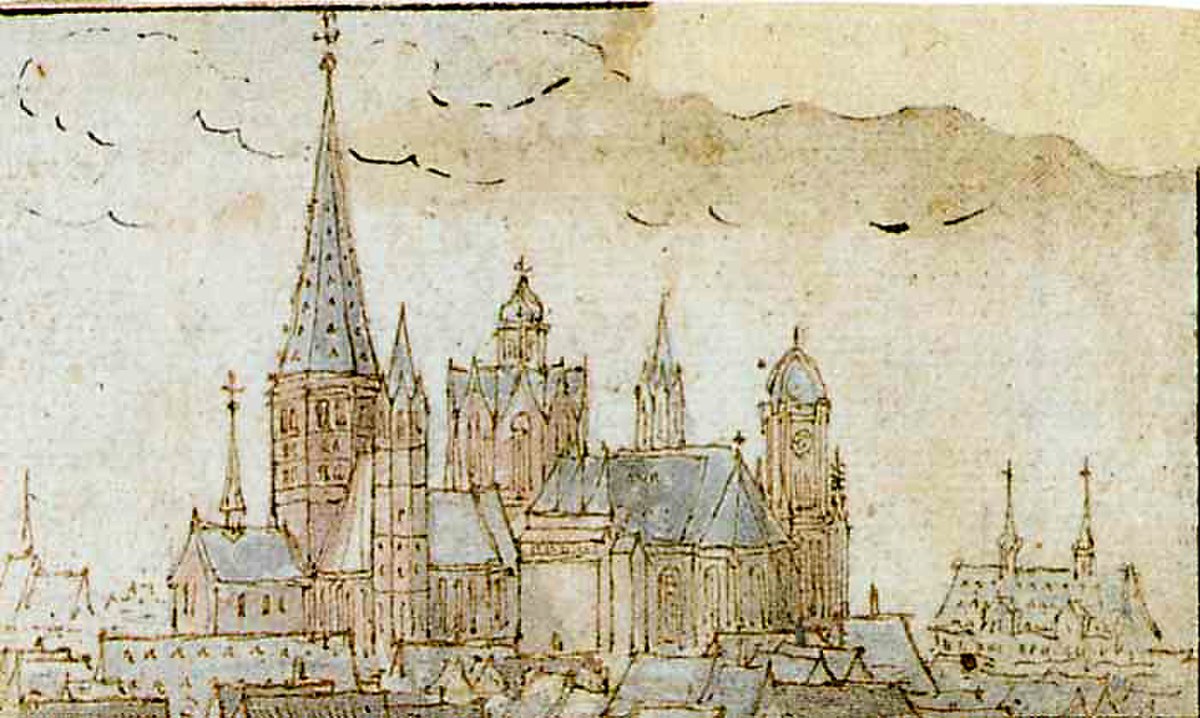

Histoire

Au temps de Willigis

Le plus ancien objet d'art dont les dates d'installation et de destruction sont parfaitement connues est la Croix de Benna. Cette croix triomphale en bois était plaquée d'or avec une effigie du Christ plus grande qu'au naturel en or massif. L'archevêque Willigis l'avait financée sur les revenus de l'octroi. Dès le Haut Moyen Âge, entre 1141 et 1160, les archevêques la firent démonter pièce par pièce pour fondre le métal et financer leur administration.

On a par contre conservé les portes en bronze coulées par Maître Bérenger pour le compte de Willigis. Ces portes, comme le vante l'inscription gravée, étaient alors les premières portes en métal coulées depuis Charlemagne. Les tenants de la théorie selon laquelle Willigis aurait voulu, avec sa cathédrale, ravir à Aix-la Chapelle la dignité de ville de sacre, présentent cette mention comme une démonstration supplémentaire de puissance. Les portes paraient à l'origine l'église Sainte-Marie, dressée en face de la cathédrale. Cet édifice s'étendait vraisemblablement jusqu'au Rhin et c'est par ces portes qu'on accueillait cérémonieusement le nouveau roi (resp. nouvel empereur), arrivant par bateau. En 1135 l'archevêque Adalbert Ier de Sarrebruck fit graver sur la partie supérieure des battants la charte qu'il venait d'octroyer à la ville. À la destruction de l’église Sainte-Marie en 1803, les portes rejoignirent la cathédrale dont elles ornent aujourd'hui la Porte du Marché.

On n'en sait guère plus sur le mobilier de la cathédrale de Willigis. Comme l'édifice prit feu le jour prévu pour sa consécration, il est possible qu'il n'ait pas été plus richement meublé par la suite.

En raison des nombreuses extensions et remaniements de l’édifice, il ne reste plus aujourd'hui, hormis la construction elle-même et quelques vestiges trouvés dans les tombes, d'objets d'époque romane dans la cathédrale. Parmi les exceptions, il faut mentionner le crucifix d’Udenheim, qui toutefois n'est pas un ornement d’origine, mais a été racheté en 1962 à l'église d’Udenheim. La date de fabrication de cette croix est controversée : pour certains, elle remonterait au VIIIe siècle, mais on s'accorde généralement sur une origine entre 1070 et 1140.

L'héritage gothique

Le mobilier ne s'enrichit qu'avec l'éclosion du gothique. À partir de 1278, on édifia dans les chapelles latérales des autels qui furent pour la plupart remplacés à l'époque baroque. L'autel le plus remarquable conservé de cette époque est l'autel de la Sainte Vierge, de style gothique flamboyant, arborant la « Belle Mayençaise ». La grande cathèdre de la nef principale date également de cette époque. L'église Sainte-Marie comportait aussi des meubles de style gothique, parmi lesquels les grands fonts baptismaux, qui datent de 1328 et qui sont l'une des plus grandes (pour ne pas dire la plus grande) forme jamais coulée d'une pièce en étain. Les fonts baptismaux se trouvaient dans l'église de la Sainte-Vierge parce que celle-ci servait de lieu de baptême pour la paroisse de la cathédrale : au Moyen Âge, on ne baptisait pas dans la cathédrale elle-même. Les fonts se trouvent aujourd'hui dans l'aile-nord de la nef.

L'église Sainte-Marie abritait également un portrait de Marie Mère de Dieu, que l'on peut voir aujourd'hui dans l’église des Augustins. De la période de transition qui va du gothique flamboyant à la Renaissance, subsiste encore une Mise au tombeau due à un certain Maître Albert, qui se trouve aujourd'hui dans une des chapelles latérales de la cathédrale. On n'a plus en revanche que des fragments du jubé ouest du Maître de Naumburg. Ces vestiges sont conservés pour la plupart dans le Musée de la cathédrale et du diocèse.

Périodes baroque et rococo

Mayence fut occupée en 1631 par les Suédois, qui pillèrent la cathédrale. C'est pourquoi on peut encore voir aujourd'hui au musée d’Uppsala une partie du trésor de Mayence. Les nombreux retables peints par Matthias Grünewald pour la cathédrale de Mayence, et attestés par divers témoignages, ont quant à eux disparus au fond de la Baltique lorsque le navire suédois qui les emportait comme butin de guerre coula.

Après la Guerre de Trente Ans, Mayence, sous les règnes des archevêques Johann Philipp von Schönborn (1647 - 1673) et Lothar Franz von Schönborn (1695 - 1729) connut un nouvel âge d'or, avec une fièvre de construction : aussi la cathédrale ne manque-t-elle pas de meubles de style baroque. Plusieurs autels médiévaux furent remplacés à cette époque, de nouveaux furent commandés, tels par exemple l'autel de Nassau de 1601, qui se trouve dans l'aile nord de la nef. Le jubé ouest du Maître de Naumburg fut démantelé en 1682 et remplacé par des chœurs miniatures de style baroque (cf. supra). L'année suivant, on démonta l'étage supérieur de la chapelle de Nassaue, qui se dressait au milieu de la nef principale. L'étage inférieur à subsisté jusqu'à aujourd'hui.

Le plus grand et le plus important des meubles, toutes époques confondues, est cependant la grande cathèdre du chœur ouest de style Rococo. Elle a été ciselée entre 1760 et 1765 par Franz Anton Hermann. L'ornementation, qui est couronnée par l'effigie de Saint Martin depuis le baldaquin de l'évêque représente, non pas un épisode de la bible, mais les armoiries de l'archevêché et de ses principaux dignitaires, et devait traduire la puissance et la noblesse du vénérable archevêché. La cathèdre du chœur orienté est moins soignée et provient de la chapelle Saint-Gangolphe, abattue sous l'occupation napoléonienne.

Période contemporaine

Au XIXe siècle, on se consacra essentiellement à l'édifice, et il n'y a rien de particulier à mentionner concernant le mobilier. Pour ce qui est du XXe siècle, il faut mentionner le grand crucifix de bronze du transept ouest, réalisé pour le jubilé du millénaire, et qui célèbre des épisodes historiques. Autre pièce remarquable, le reliquaire des saints de Mayence consacré en 1960, est conservé dans la crypte orientée de la cathédrale.

Le mobilier funéraire

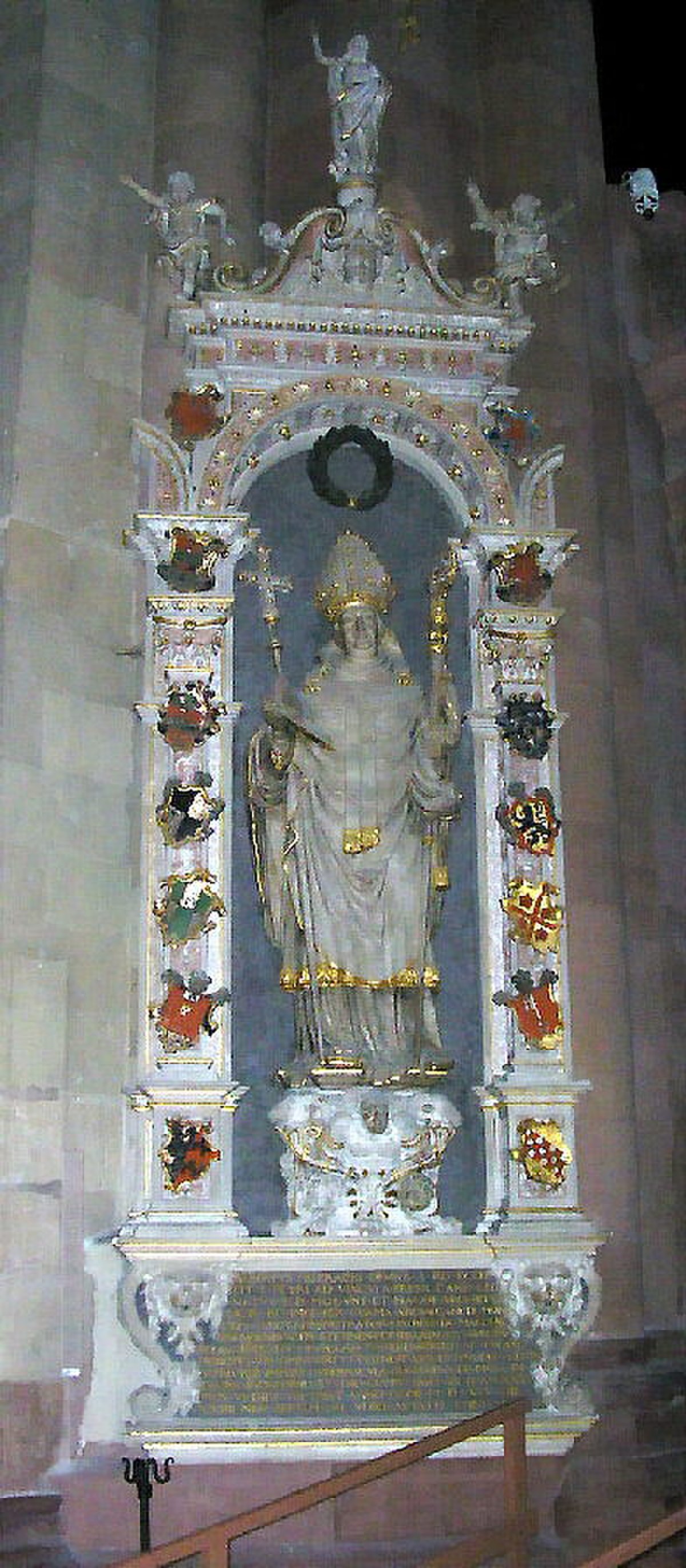

Le mobilier funéraire occupe une place importante en histoire de l'art. De ce point de vue, la cathédrale de Mayence offre la plus grande variété de pièces de ce type pour tout le Saint Empire Romain Germanique. Ces monuments sont l'expression de la fierté des archevêques de Mayence, qui autrefois représentaient non seulement la plus grande province ecclésiastique du Nord des Alpes, mais étaient les plus grands princes électeurs d'Allemagne, et furent longtemps les Primas Germaniæ et les représentants du pape lui-même dans les pays de langue allemande. Avec l'érection du monument de son prédécesseur, chaque nouvel archevêque prenait rang dans la dynastie des archevêques de la ville et revendiquait ainsi pour lui-même les privilèges acquis au fil des générations. Les monuments funéraires n'étaient pas seulement érigés au bénéfice des archevêques, mais aussi des membres du chapitre canonial. Au plan stylistique, toutes les périodes artistiques européennes sont représentées, du gothique au néo-gothique du XIXe siècle en passant par le baroque. Vers la fin du XIXe siècle, on commença à renoncer aux représentations figurées.

La plus ancienne de ces statues est celle de l'archevêque Siegfried III von Eppstein († 1249). Elle le représente (comme ce sera plus tard le cas avec la statue de Pierre d'Aspelt) en tant que faiseur de roi, et fut pensée à l'origine pour servir de gisant, ce que l'on reconnaît au coussin ciselé derrière la nuque de l'archevêque. Ce n'est que plus tard qu'on l'adossa en position verticale contre un pilier de la nef principale, puis en 1834 on la coloria avec de la peinture à l'huile.

La première statue directement apposée contre un mur fut celle de l'archevêque Konrad II von Weinsberg († 1396). Les monuments de ses successeurs du XVe siècle comptent au nombre des plus somptueux, qualitativement parlant : signalons plus particulièrement ceux de Jean II de Nassau et Konrad III von Dhaun.

Se rattachant à la période de transition du gothique flamboyant à la Renaissance, les statues les plus remarquables sont celles de l'archevêque Berthold von Henneberg, qui fut le premier à se faire dresser deux monuments, vraisemblablement de son vivant. La stèle est faite d'un marbre rouge qui à l'époque était hors de prix, et a été confectionnée avec des morceaux d'autres statues de moindre valeur qu'on a démontées. La statue d'Uriel von Gemmingen est elle aussi remarquable : elle est entièrement différente des autres, car l'archevêque, loin de prendre une pose majestueuse, est à genoux en prière au pied d'une croix.

La statue du cardinal Albert de Brandebourg est typique de la Renaissance. À la fois archevêque de Mayence et de Magdebourg, il en porte le pallium sur le monument. Ce prélat avait également prévu qu'on lui érige une stèle, que l'on peut voir aujourd'hui juste à côté de la statue. L'inscription votive est unique parmi toutes celles de la cathédrale, en ceci qu'elle est rédigée en allemand. Le symbolisme et le chromatisme du monument d'Albrecht se retrouvent de manière caractéristique sur le monument de son successeur Sebastian von Heusenstamm, qui est l'œuvre du même artiste.

Le dernier de ces monuments à représenter le défunt en statue est celui de l'archevêque Damian Hartard von der Leyen. Les monuments ultérieurs (lorsqu'ils sont encore de style figuratif) ne représentent que des décors. Ainsi par exemple le monument funéraire d'un laïc (le seul de la cathédrale) représente le comte Karl Adam von Lamberg (tué en 1689) sortant de son cercueil au jour de la Résurrection. Le plus grand monument funéraire de la cathédrale, haut de 8,33 m, dédié au prieur Heinrich Ferdinand von der Leyen, date de cette même époque, celle du baroque tendance rococo.

Vers 1800, on commença à s'intéresser de nouveau à l'art du Moyen Âge. Les tombeaux furent de nouveaux ornés de bas-reliefs comme celle de l'évêque réputé Wilhelm Emmanuel von Ketteler. Depuis 1925, tous les évêques sont inhumés dans les niches de la nouvelle crypte ouest.

Coup d’œil sur les cryptes et la chapelle de Nassau

La cathédrale présente deux cryptes et une chapelle souterraine.

- Crypte ouest, dite crypte de Lull

- La crypte de Lull, creusée sous le transept ouest (son nom renvoie à l'archevêque Lullus † 786) fut aménagée en 1927-28 et sert depuis de sépulture pour les archevêques.

- Y reposent entre autres :

- Ludwig Maria Hugo († 1935)

- Albert Stohr († 1961)

- l'évêque Josef Maria Reuss († 1985)

- le cardinal Hermann Volk († 1988)

- l'évêque Wolfgang Rolly († 2008)

- Crypte orientée

- cette crypte existait déjà au Moyen Âge, mais fut bientôt comblée (pendant ou peu après sa construction) pour rendre au plancher de la cathédrale une assise horizontale uniforme. En fut recreusée en 1877.

- elle sert surtout de mémorial pour tous ceux dont le destin est mêlé à l'histoire du diocèse de Mayence, en particulier les saints rhénans, auxquels on a destiné un reliquaire. Parmi les saints mayençais figurent Boniface de Mayence et Hildegarde von Bingen.

- La chapelle de Nassau

- Juste sous la crypte orientée se trouve un étroit couloir qui mène à la chapelle de Nassau. Cette chapelle creusée en 1417 comportait à l'origine deux niveaux, et donc protubérait sur le plancher de la nef principale. De nos jours ne subsiste que l'étage inférieur, qui abrite une Mise au tombeau. Cette chapelle n'est ouverte que pendant la Semaine sainte. On pouvait à l'origine y accéder par des escaliers processionnels depuis la nef principale. L'accès depuis la crypte orientée a été condamné au début du XXe siècle au cours des travaux de restauration des fondations ; à l'emplacement des escaliers se trouvent aujourd'hui des puits de visite qui mènent au galeries sous les fondations de la cathédrale.

Les grandes orgues

Les premières orgues

Les plus anciens témoignages faisant état d'un orgue à demeure dans la cathédrale remontent à 1334. Ils ne fournissent toutefois aucune indication sur la facture de l'orgue lui-même, mais mentionnent seulement son utilisation pour l'office divin. On apprend qu'en 1468 un orgue a pris place sur le jubé ouest pour l'accompagnement choral : l'instrument pourrait avoir été l'œuvre de Hans Tugi (dit Hans de Bâle), qui a construit vraisemblablement en 1514 le premier grand orgue attesté de Mayence. Il est vrai que d'autres sources signalent que cet orgue était déjà prêt en 1501, et qu'Hans Tugi en 1514 n'a fait que modifier l'orgue déjà en place. La première réparation d'ampleur eut lieu en 1545-46. Les sources indiquent qu'il fallait surveiller et régler relativement fréquemment l'orgue de la cathédrale, ce qu'il faut sans doute rapprocher des conditions climatiques à l'intérieur de la basilique.

On installa un deuxième orgue en 1547 sur le jubé ouest, qu'il fallut réparer en 1560 en même temps que le grand orgue. Ces travaux ont été assurés par Veit ten Bent, qui parallèlement installait en 1563 un orgue entièrement nouveau pour la nef. L'instrument, qui comportait grand Orgue, positif et pédalier, fut installé « en nid d’hirondelle » dans la nef, contre la cathèdre.

Le doyen de la paroisse Saint-Jean, Johann Ludwig Güntzer, bénit en 1702 un nouvel orgue pour le jubé baroque, baptisé Güntzersche Chorettenorgel en hommage à son parrain. Il fut démonté en 1792 et reconverti en partie dans les orgues de Hochheim et de Miltenberg. Les Prussiens, qui en 1793 bombardaient Mayence sous occupation française, détruisirent au cours du siège l'orgue historique de Veit ten Bent. Du moins put-on récupérer quelques éléments de l'instrument lors de la reconstruction de la cathédrale en 1803, qui servirent à fabriquer un nouvel orgue, installé cette fois sur le petit chœur nord du jubé ouest.

Ce chœur fut équipé d'un nouvel orgue en 1866, comportant 10 registres disposant chacun d'un pédalier et d'un clavier. On y ajouta en 1899 un clavier supplémentaire. L'orgue fut installé au sud du chœur, la console débordant au milieu des bancs d'église, comme c'est d'ailleurs toujours le cas pour l'orgue de chœur actuelle. L'orgue Schlimbach fut à ce point endommagée au cours des travaux de restauration des années 1920 qu'on décida de le remplacer par un nouvel instrument, dont la fabrication fut confiée à la famille Klais. Cet orgue disposait de 75 registres accessibles par quatre pédaliers et quatre claviers. Il comportait un sommier et des soupapes à entraînement électro-pneumatique. Pour préserver les statues, on l'installa dans un coin derrière le chœur, ce qui n'était pas très heureux au plan de l'acoustique. Dès 1960, on envisagea de le démonter.

L'orgue actuel

La cathédrale de Mayence possède aujourd'hui l'un des orgues les plus compliquées d'Europe. Par égard pour la présevation du décor intérieur, les éléments composant l'instrument ont été intégrés à l'espace intérieur et sont inapparents. L'orgue de la cathédrale possède 114 registres et 7984 tuyaux.

Il se compose de trois grands ensembles :

- Chœur ouest : lors de la restauration de 1960, une partie de l'orgue Klais datant de 1928 a pu être récupérée par la sté Kemper, et convertie en un instrument distribué en deux parties à droite et à gauche derrière les stalles. L'orgue possède sa propre console dans le chœur même. De là, on peut également jouer l'orgue de l'aile nord.

- Nef :

- Orgue de la galerie sud : la cathédrale dispose au transept de deux chorettes, qui confèrent au nord et au sud du transept le même aspect que le jubé. La chorette sud supporte l'orgue de la galerie sud, voix de dessus de l'orgue. À l'heure actuelle, cet orgue reprend encore des éléments de l'orgue Klais de 1928. Au même endroit se trouve la console principal comportant six claviers, d'où l'on peut actionner tous les tuyaux de l'orgue dans son ensemble.

- Orgue du mur nord : cet orgue est lui aussi composé d'une partie des quatre claviers de l'ancien orgue Klais. Il complète la voix de dessus de l'orgue de la galerie sud.

- Chœur orienté : l'orgue qu'a installé ici la sté Kemper est un instrument entièrement neuf de 1960. Par souci de préserver la décoration intérieure, il n'est pas placé dans la conque, c'est-à-dire au point focal de l'abside Est, mais en hauteur de part et d'autre des loges dites « impériales ». Bien qu'il possède sa propre console, cet orgue sert surtout à diriger le chant des fidèles et à accompagner les Heures.

- Particularités

Dans la chambre des cloches de la cathédrale, qui se trouvent en hauteur sur la nef nord, un registre avec un timbre de chamade a été installé en 2003 . Ces tuyaux, baptisés par les fidèles « trompettes du cardinal » accueillent l'évêque les jours de fête.

- Autres détails

La chapelle Saint-Gothard, adjointe à la cathédrale, possède elle-même un petit orgue à tuyaux. Cet instrument, fabriqué par Oberlinger, n'est pas manœuvrable à distance. Du fait de la mauvaise acoustique de la cathédrale, qui s'explique par la multiplicité des extensions données à la nef (essentiellement les chapelles gothiques, cf. supra § « Histoire »), la fonction d'organiste à Mayence exige des qualités particulières. L'écho de chaque note jouée dure près de six secondes, les notes émises de l'aile est ne parviennent aux oreilles de l'organiste à la console centrale qu'avec un léger décalage.

Les cloches

À la suite des nombreuses destructions survenues au fil des décennies, il n'est désormais possible d'entendre que les septième et huitième séquences du carillon. La fondamentale du carillon est assurée par l'ensemble quadriphonique de cloches dues au fondeur mayençais Josef Zechbauer (si0-do1-fa1-sol1) et coulées en 1809 dans le cloître de la cathédrale. Le maître-fondeur d’Heidelberg Friedrich Wilhelm Schilling a rectifié en 1960 le timbre de trois des cloches et complété le carillon de quatre autres cloches. En 2002, une cloche en fonte de 1917 a été remplacée par une cloche en bronze dans la veine de Schilling, fondue par l'atelier Ars Liturgica dans le cloître de Maria Laach. Ce carillon est aujourd'hui le plus riche, au plan du timbre, de tout le diocèse.

La chaise d'appui en bois supportant les neuf cloches est installée à l'étage baroque (1775) de la tour-lanterne, dite Tour de l'Ouest. Cette charpente massive de 1809 a été conservée depuis et a été renforcée en 1960. Elle a été équipée de balanciers supplémentaires pour recevoir les cloches fondues en 1960 et en 2002. Les cloches de Josef Zechbauer ont conservé leurs balanciers d'origine.

| n° | Nom | Fondamen- tale (16e) | Poids (kg) | Fondeur | Atelier de fonte | Année de fonte |

| 1 | Martinus | si0-3 | 3550 | Josef Zechbauer | Mayence | 1809 |

| 2 | Maria | do1-3 | 2000 | Josef Zechbauer | Mayence | 1809 |

| 3 | Albertus | ré1-3 | 1994 | F.W.Schilling | Heidelberg | 1960 |

| 4 | Willigis | mi

| 1607 | F.W.Schilling | Heidelberg | 1960 |

| 5 | Joseph | fa1-3 | 1050 | Josef Zechbauer | Mayence | 1809 |

| 6 | Bonifatius | sol1-3 | 550 | Josef Zechbauer | Mayence | 1809 |

| 7 | Bilhildis | si1-3 | 548 | F.W.Schilling | Heidelberg | 1960 |

| 8 | Heiliger Geist | ré2-1 | 274 | Ars Liturgica | Maria Laach | 2002 |

| 9 | Lioba | fa2-3 | 147 | F.W.Schilling | Heidelberg | 1960 |