Cathédrale Saint-Mammès de Langres - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Quelques dimensions

- Longueur intérieure : 94,3 mètres

- Hauteur sous voûte de la nef et du chœur : 23 mètres

- Largeur du vaisseau central de la nef entre l'axe des colonnes : 11,36 mètres

- Largeur totale de la nef y compris les bas-côtés : 24,4 mètres

- Diamètre des colonnes de la nef : 1,25 mètre

- Largeur du transept : 13 mètres

- Longueur intérieure du transept 41,6 mètres

- Hauteur des tours : 45 mètres. Il y a 227 marches pour accéder au sommet de la tour sud (visitable).

Description générale

La cathédrale relève du style dit clunisien, qui est développé à Cluny III, construite entre 1088 et 1130. En effet, l'abbaye de Cluny était immunitaire, ce qui fait qu'elle ne dépendait pas de l'évêque. Elle se situait dans l'archidiocèse de Lyon, comme Langres. La réutilisation du style de Cluny à la cathédrale de Langres peut signifier une diffusion esthétique des motifs dans la région, mais aussi certainement une volonté de se rapprocher des papes par le biais de Cluny.

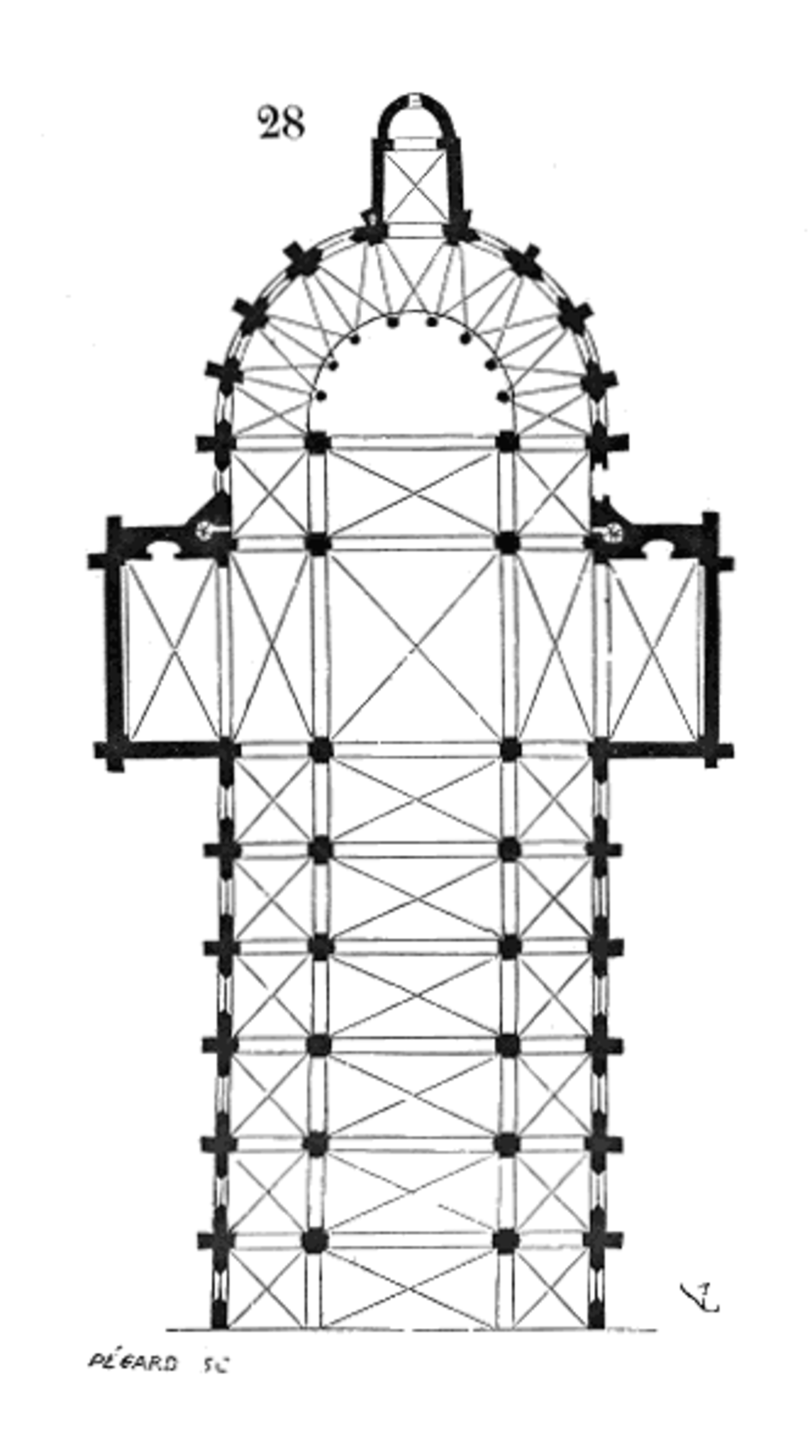

Le plan général de l'édifice, roman, est beaucoup plus modeste que celui de Cluny III, et ce malgré l'importance du diocèse. Un chœur en plein cintre est entouré d'un déambulatoire. Le transept unique est saillant. La nef se compose d'un vaisseau central et de deux collatéraux. La cathédrale de Langres est donc loin des dimensions exceptionnelles de Cluny III.

L'élévation est directement inspirée de Cluny. La cathédrale présente de la même manière trois niveaux, avec des grandes arcades en arc brisé, un niveau d'arcatures sous combles obscur et des baies hautes, uniques, brisées. Comme à Cluny, les niveaux sont séparés par une importante corniche mais celle-ci, n'intervient plus, comme à Cluny, dans l'équilibre des forces. Enfin, les supports sont inspirés de Cluny : un pilastre sur fort dosseret est entouré de deux colonnettes, ce qui correspond au support du deuxième niveau de Cluny III. Il n'y a plus non plus, comme à Cluny, différenciation des supports en fonction des niveaux. Le pilastre porte à la naissance des voûtes un chapiteau pseudo-corinthien. Le vocabulaire pseudo antique inspiré de Cluny se retrouve également au niveau des arcatures sous combles, où un pilastre, cette fois cannelé et surmonté d'un chapiteau pseudo-corinthien, soutient la corniche.

En résumé, la cathédrale de Langres utilise le vocabulaire dérivé de l'Antique qui était présent à Cluny III. Elle renonce à certaines subtilités architecturales, nécessaires à Cluny en raison des dimensions exceptionnelles de l'église, mais qui n'étaient plus nécessaires ici. Il y a donc simplification et réinterprétation de l'architecture clunisienne dans la cathédrale de Langres.

La cathédrale de Langres reste également attachée à la sculpture monumentale, fort usitée en Bourgogne et en Champagnes-Ardennes. Dans le chœur et dans la première travée de la nef, une frise sculptée court sous la corniche du premier niveau. Les chapiteau dans les bas-côtés abritent également un programme iconographique.

L'église fut voûtée au cours du XIIIe siècle, en ogives selon les habitudes architecturales de l'époque. Cependant, les bas-côtés sont voûtés en arêtes.

La façade primitive, qui menaçait ruine, fut remplacée, au XVIIIe siècle, par une façade classique, laquelle contraste avec la partie médiévale du sanctuaire.