Cathédrale Saint-Louis de Versailles - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Commentaires architecturaux

L'extérieur

Mansart de Sagonne a adopté le plan traditionnel en croix latine de tradition gothique avec nef centrale, collatéraux flanqués de chapelles, transept saillant, chœur entouré d'un déambulatoire interrompu par la chapelle axiale dédiée à la Vierge. Les bras du transept sont à pans concaves suivant la tradition de Francesco Borromini, célèbre architecte italien, alors en vigueur dans l'architecture française depuis la fin du XVIIe siècle. L'église est orientée nord-sud,en pendant à celle de Notre-Dame, et ce depuis que le Concile de Trente n'imposait plus l'orientation traditionnelle est-ouest. Le maître autel était autrefois placé au fond du chœur, constituant le sanctuaire. L'emplacement actuel se veut plus conforme au concile de Vatican II, le prêtre officiant face aux fidèles et non plus le dos tourné. Les aménagements effectués en 2002 sont inspirés d'un projet de Robert de Cotte non réalisé. Une vue intérieure de l'église au XVIIIe, conservée au Musée Lambinet de la ville, montre qu'une grille fermait le chœur à cet endroit.

La façade est située sur un emmarchement de huit degrés et comporte deux niveaux. Le niveau inférieur est percé de trois portes. La principale est flanquée de six colonnes doriques ; les deux portes latérales de deux colonnes du même ordre. Le second niveau, qui ne règne que sur la partie centrale, répète exactement la disposition du rez-de-chaussée. Il ouvre sur une baie plein cintre dans la partie supérieure de laquelle on a placé une horloge. Deux larges volutes contre-butent le motif.

Au-dessus, la façade est couronné d'un fronton triangulaire sommé d'une croix dorée. Il est orné d'un blason royal ailé dont les lys ont été martelés à la Révolution.

Les deux tours latérales sont scandées de pilastres doriques formant saillie, surmontées de vases en pierre. Elles sont coiffées de bulbes suivant la tradition rococo pour couvrir les clochers (cas similaires sur le lanternon - disparu - de la chapelle de Versailles ou le clocher de la chapelle du Petit Trianon).

L'intérieur

L'intérieur reflète cette noblesse un peu froide, adoucie par la délicatesse du style en honneur sous Louis XV. La nef, à cinq travées, est scandée de pilastres engagés d'un relief assez mince, amortis par des chapiteaux corinthiens. On admirera la beauté des cartouches qui marquent la clef de chacune des grandes arcades. Ils sont encadrés de guirlandes de roses. Au revers de la façade, la tribune de pierre est supportée par un grand arc qui s'appuie de chaque côté sur une console. Elle se relève en accolade pour porter le buffet d'orgue de Clicquot.

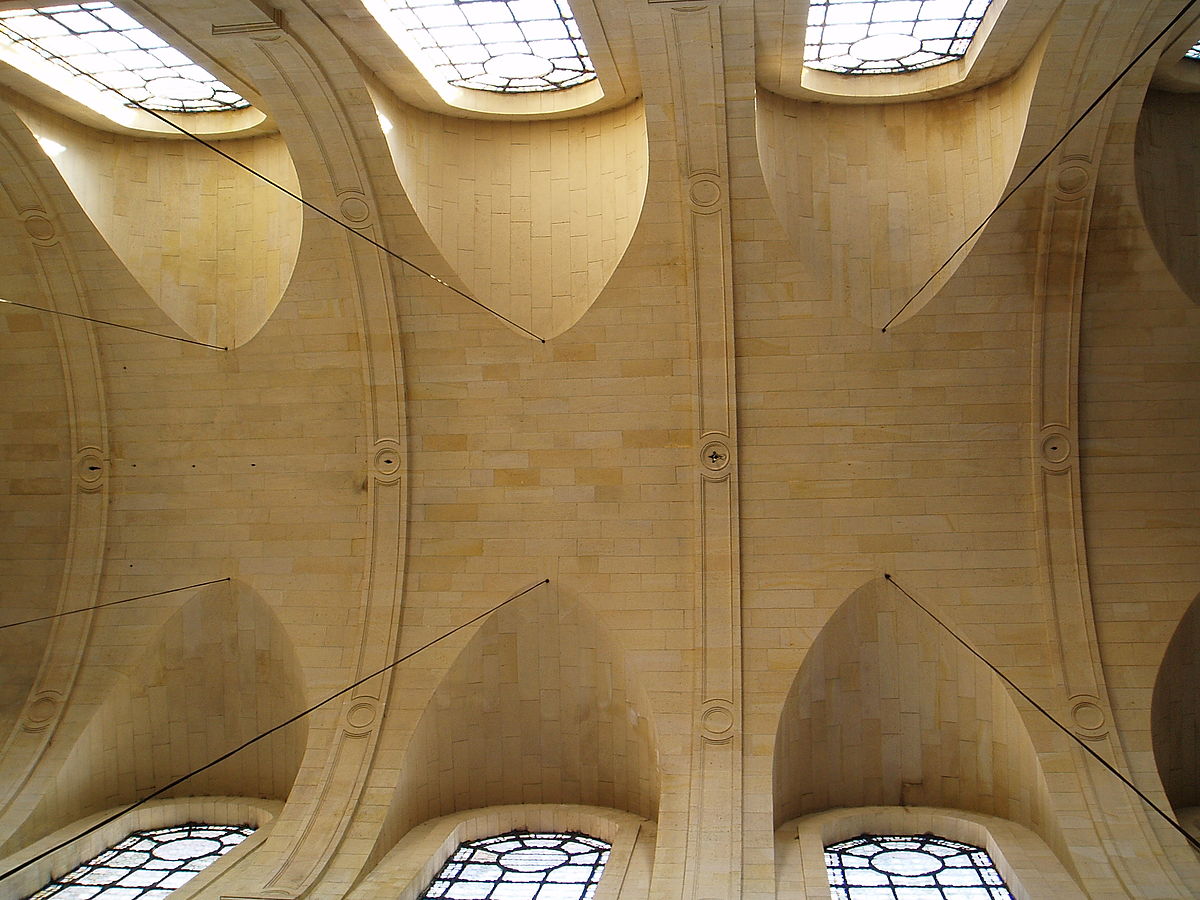

Au-dessus des grandes arcades, l'église est éclairée par des baies à lunettes dont les voûtes pénètrent dans celles de la nef, selon le procédé habituel employé à cette époque. Longue de 93 mètres, haute de 23, la nef est en effet couverte d'une voûte à pénétration dont les doubleaux incorporés sont appareillés avec les claveaux des berceaux et atteignent près d'un mètre d'épaisseur. Les voûtes des collatéraux retombent sur des piliers aux chapiteaux corinthiens.

Le carré du transept est couvert d'une coupole sur pendentifs sculptés. Elle est elle-même surmontée d'une seconde calotte au dôme surbaissé dont les sculptures ne furent jamais terminées, comme l'établit la présence des pierres en bossage.

Chaque bras du transept s'achève en hémicycle, un autel étant placé contre le mur gouttereau (i.e. supportant une gouttière). Cet autel est flanqué de deux belles portes de chêne sculpté. Au-dessus de chacune de ces portes se trouvent des tribunes. Selon la tradition, celles-ci auraient été réservées aux hôtes du palais quand ils assistaient aux offices de Saint-Louis et, sous le Premier Empire, aux personnages officiels invités aux cérémonies publiques.

Le chœur, circulaire, comporte trois travées et une abside. Les piliers, comme la corniche, sont à l'identiques de ceux de la nef. Le déambulatoire qui entoure le chœur s'arrête, à la hauteur de la chapelle axiale. On prétend que c'est par mesure d'économie qu'il fut ainsi édifié. La chapelle axiale, qui s'achève par une abside, s'ouvre donc directement derrière le maître-autel.

Les chapelles qui flanquent les collatéraux et le déambulatoire sont dédiées, du côté gauche, à saint Julien, aux Trépassés, à sainte Geneviève et à saint Pierre. Au-delà du bras gauche du transept, on retrouve la chapelle de l'Ecce Homo, celles de saint François, de saint Vincent de Paul, du Sacré Cœur et de saint Joseph. Du côté droit, se présente d'abord la chapelle des fonts baptismaux, puis celles de la Présentation de la très sainte Vierge et de saint Charles (qui occupe deux travées). Au-delà du transept, les trois chapelles qui entourent le chœur sont dédiées au bon pasteur, à saint Louis, et à saint Jean-Baptiste.

La chapelle de la Providence jouxte, à gauche les chapelles de l'Ecce Homo et de saint François. On y pénètre par l'intérieur. C'est un édifice rectangulaire formé d'une salle centrale, dont le dôme est voûté de caissons couronnés d'un oculus qui laisse entrer le jour, et de deux autres salles plus petites qui flanquaient jadis le maître autel. Il est éclairé par quatre fenêtres surmontées de bas-reliefs réalisés par le sculpteur Augustin Pajou. Un autre bas relief se trouve au-dessus de la porte centrale. Des médaillons également dus à Pajou, décorent les murs.