Cathédrale Saint-Jean de Besançon - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Historique

Des origines au XIe siècle

Besançon avant la création de son archidiocèse

Vers la fin du IIe siècle, l'évêque saint Irénée de Lyon envoie deux prêtres évangélisateurs, Saint-Ferjeux et son frère Saint-Ferréol fonder l'église catholique romaine de Vesontio (Besançon en latin) et évangéliser la Séquanie gallo-romaine. Ils s'installent dans une grotte de la commune de Saint-Ferjeux d'où ils mènent leur action, mais se feront martyriser et décapiter le 10 juin 212 sur ordre du gouverneur romain Claude qui voit dans leur action chrétienne une source de trouble public. Cependant leur objectif est atteint, la Franche-Comté s'évangélise peu à peu et on érige l'église de Saint-Ferjeux en leur honneur.

La fondation de l'église mère

Le premier évêque connu de la ville est attesté en 346 : il s'agit de Pancharius, dont un catalogue épiscopale le nomme en sixième place, situant le premier évêque de Besançon, Linus, vers le milieu du IIIe siècle. La cité disposait d'une église ou siégeaient les évêques, mais peu de renseignements nous sont parvenus de cette époque. Seul le témoignage de l'empereur romain Julien en 360 atteste de l'existence de lieux de culte : « la cité est belle et grande, ornée de temples magnifiques ». Une autre preuve vient étayer l'hypothèse d'une église romaine : un sondage datant de 1863 près du haut de la nef, fît apparaître « d'énormes pierres de Vergenne ayant, semble t-il, servi de fondation à des édifice romains ». Cette église devait être nommée Saint-Étienne, comme il était coutume de le faire (en effet l'église principale était appelée Saint-Étienne, la seconde Sainte-Marie et les baptistères généralement Saint-Jean). En 590, un document nommé la vie de Saint Colomban parle d'un miracle qui se serait produit à l'ecclésia de Besançon, sans plus de précisions quant au lieu.

La cathédrale carolingienne

Au début du IXe siècle, l'édifice est totalement remanié et orienté différemment, de façon à gagner plus de terrain comme en témoigne l'actuelle chapelle dite de Semaine.

Le nouvel édifice, de style carolingien est l’œuvre de l'archevêque Bernoin qui la consacra un 21 avril, entre 811 et 838. Cette cathédrale comprend trois nefs, pas de transept et deux absides opposées, pour une taille totale d'environ 65 mètres. Ces deux absides opposées rapprochent le bâtiment des cathédrales construites à l'époque en Germanie, et notamment celle de Cologne.

L'édifice comportait également une autre particularité notable : l'abside principale encadrant l'autel Saint-Étienne ainsi que le trône épiscopal était tournée vers l'ouest, si bien que les célébrations étaient faites face au peuple, usage que la cathédrale conserva jusqu'au début du XIXe siècle. L'abside secondaire, située à l'autre extrémité, était quant à elle tournée vers l'est et formait la chapelle dite de Sainte-Marie.

Ces dispositions si particulières permettent de penser qu'existait au préalable deux églises, car on construisait primitivement une église principale, une autre pour les fonctions épiscopales, un baptistère ainsi qu'une résidence pour l'évêque le tout groupé. Au moment où les deux bâtiments furent regroupés, l'abside d'une des deux anciennes églises se trouvait à l'ouest tandis que le maître-autel gardait la même orientation.

C'est à cette époque que le patronage de Saint Jean apparaît officiellement. On pense que ce choix est le fait de l'archevêque Bernoin, qui aurait consacré le nouveau bâtiment en référence aux origines de l'église de la ville, fondée par Saint Ferjeux et son frère Saint Ferréol, disciples d'Irénée de Lyon, lui-même disciple de Polycarpe de Smyrne, disciple de Saint Jean. Cependant les plus anciens patronages de l'édifice ont subsisté comme l'autel Saint-Étienne ou encore l'autel Sainte-Marie, ce qui laisse sans réponse précise quant à la dénomination de la cathédrale.

La cathédrale Saint Jean, est rarement évoquée, on parle plus souvent de l'église ou du chapitre Saint Étienne comme le mentionne un document datant de 944, insistant sur l'église Saint Étienne et Sainte Marie de Besançon. Seul un document du Xe siècle atteste de l'appellation officielle de Saint Jean en parlant de la nouvelle cathédrale carolingienne. D'autres éléments nous éclairent sur l'édifice conçu par Bernoin, notamment sur la richesse et le raffinement des décors et en particulier du maître-autel dont il est fait mention « de l'éclat incomparable et des gemmes ». Ce maître-autel est probablement à l'origine d'une table d'or qui fut détruite en 1642. Le baptistère primitif fut aussi ajouté probablement à cette époque non loin de la nouvelle cathédrale. Ce baptistère devient alors la nouvelle église Saint-Jean-Baptiste (ecclesia baptisterii) qui fut également une église paroissiale dont on retrouve des écrit dans des textes liturgiques du XIe siècle.

La cathédrale au XIe siècle

Hugues de Salins (1031-1066) réalisa d'importants travaux au saint de la cathédrale et la consacra de nouveau le 23 septembre 1061. Il ne reste actuellement rien de la cathédrale tel que la remaniée Hugues de Salins, si ce n'est quatre hauts-reliefs représentant les symboles des quatre évangélistes, mais dont l'origine est encore sujet à controverses. Ces sculptures, intégrées dans des fûts de colonnes antiques pourraient provenir d'un décor rénové de l'ancienne façade latérale nord du XIe siècle ouvrant l'entrée principale. Cela signifierait qu'ils auraient été épargnés de la démolition au XIIe siècle et qu'il auraient été réintégrés sur la muraille près de la porte noire. Une autre hypothèse est avancée : les reliefs pourraient appartenir à la façade du XIIe siècle (et pas à celle du XIIe siècle) et cela signifierait qu'ils auraient été intégrés au XIIIe siècle sur la porte noire.

Ont peut aujourd’hui avoir une description dans les grandes lignes de la cathédrale du XIe siècle, grâce au documents liturgiques de l'époque. Le presbyterium était constitué par l'abside occidentale et était très surélevé. Le tribunal cathédrale (trône épiscopal) se détachait du centre, à l'arrière du maître-autel et était entouré de balustrades, encadrant des banquettes pour les célébrants de divers ordres. Au contre-bas, s'étendait le chœur des chanoines et aux pieds su sanctuaire s'établissait l'autel de prime ainsi que l'entrée de la crypte crée en hommage à Saint Ferjeux et Saint Ferréol. Un autel dit de la croix s'élevait devant l'entrée du chœur à hauteur de la porte latérale donnant sur le grand cloître.

L'expulsion des pénitents le mercredi des Cendres et leurs réconciliation le jeudi saint se faisait par des portes donnant à l'extérieur du monument : la porte de gauche et la porte de droite occidentale (la première étant la porte principale et la seconde donnant sur le cloître de l'archevêché). Des oratoria étaient disposés contre la cathédrale, permettant ainsi qu'un plus grand nombre de messes. La chapelle Saint-Oyend (actuellement chapelle du Chapitre) qui fut conservée au XIIe siècle, a été plusieurs fois remaniée, et fut construite sur un axe qui n'est pas perpendiculaire à la nef sud au bâtiment du XIIe siècle. Un décalage entre cette chapelle par rapport au petit et au grand cloître montre très clairement que la disposition des bâtiments annexes répond à un plan d'ensemble où l'axe de la cathédrale actuelle différait de l'axe d'aujourd'hui adopté pendant la reconstruction de l'édifice durant le XIIe siècle. La nouvelle cathédrale du XIe siècle, exécutée par Hugues de Salins était établie sur un nouveau plan suivant un nouveau modèle et un nouvel axe changeant de huit degrés la position initiale du monument. Ce nouveau plan a permis l'allongement des nefs vers l'est sans que la route de la Citadelle de Besançon ne soit gênée.

La querelle des chapitres

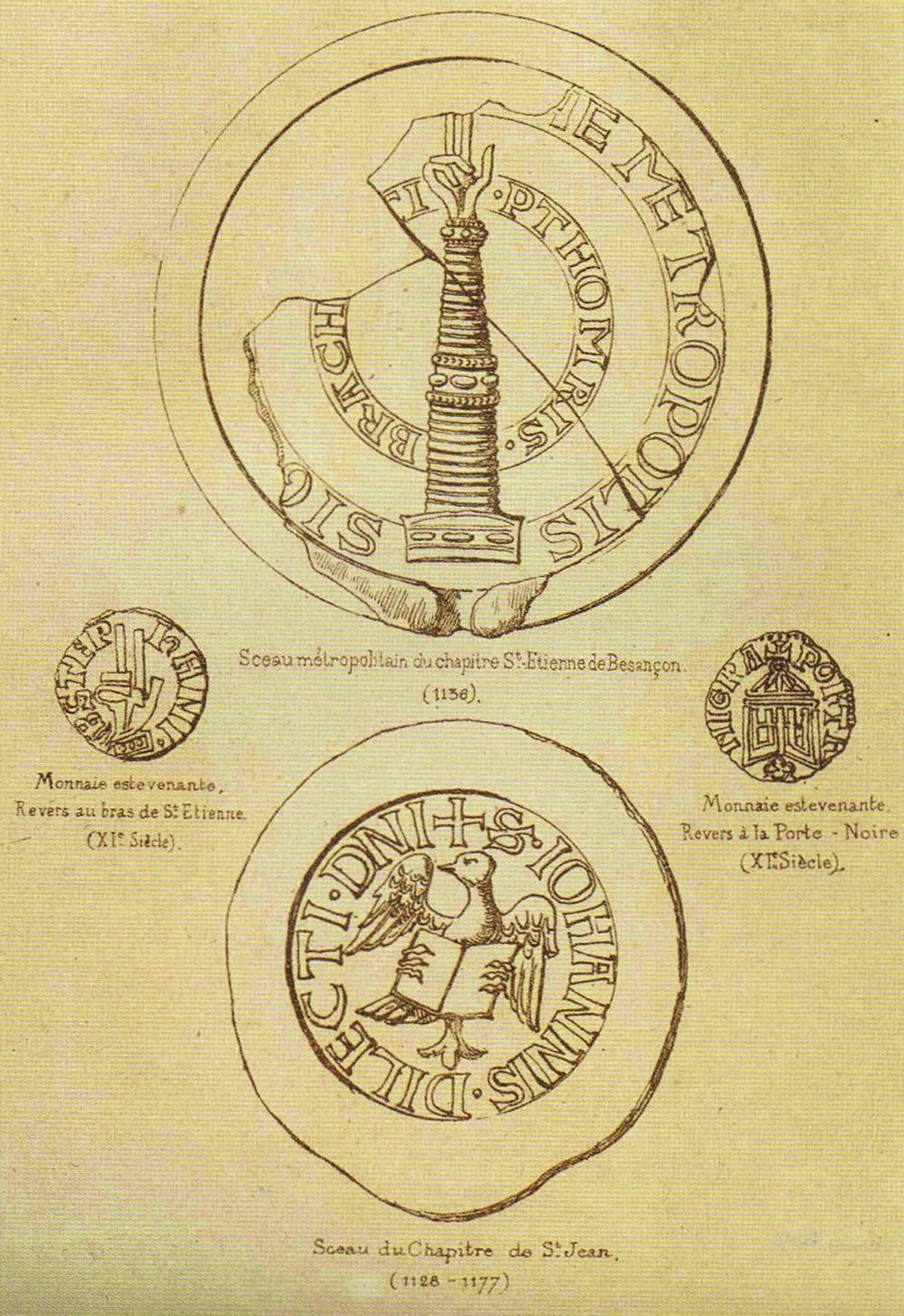

Entre le XIIe siècle et le XIIIe siècle, un important débat est soulevé (connu sous le nom de querelle des chapitres) entre la cathédrale Saint-Jean et l'église Saint-Étienne de Besançon. L'archevêque Hugues de Salins, qui a remanié la cathédrale Saint-Jean, a également construit l'église Saint-Étienne (près de la citadelle de Besançon) de 1033 à 1050 sur les plans de Gautier. Hugues de Salins a également bâti un chapitre qui devait coexister avec l'ancien chapitre de la cathédrale Saint-Jean située non loin, nommé chapitre de Saint-Jean et de Saint-Étienne. Les deux églises participaient à l'élection de l'archevêque et la liturgie assignait à chacun son rôle, mais la cathédrale Saint-Jean restait prioritaire.

Cependant, le chapitre de Saint-Étienne se plaint en 1092 d'avoir été dépouillé de sa préséance, l'église Saint-Étienne étant la véritable église mère du diocèse de Besançon. L'argument principal de l'église était que les plus anciens titres de l'église de la ville se nommait église de Saint-Étienne. Les arguments avancé ne convainquent pas Hugues III, alors archevêque, qui rejeta sévèrement cette prétention. Cependant, les conflits reprirent de plus belle quand le successeur d'Hugues III, l'archevêque Ponce, du démissionner en 1107 sous la pression de plus en plus insoutenable au sein du diocèse. L'administration du diocèse de Besançon est alors confié à Gui de Bourgogne, qui se rangeât du côté de la cathédrale Saint-Jean, qui affirme sa légitimité de siège ecclésiastique.

Gui de Bourgogne soutint par la suite son successeur Guillaume d'Arguel qui fit confirmer cette légitimité par le pape Pascal II en 1112. Pourtant, l'église Saint-Étienne saisit la cour de Rome pour juger quel église doit être le siège ecclésiastique de Besançon et de son diocèse. L'église de Saint-Étienne est alors appuyée par Henri V et Pascal II, exaspéré d'une telle situation, convoque un concile. En 1115, ce dernier proclame les bons droits de la cathédrale Saint-Jean, mais voila qu'un évènement inattendu vient une nouvelle fois tout remettre en question : en effet, le pape Pascal II, circonvenu par les délégués de l'église de Saint-Étienne, désavoue son légat ainsi que le concile et prétexte un vice de forme pour donner une nouvelle décision. C'est ainsi qu'en 1116 l'église de Saint-Étienne devint officiellement la maison-mère, faisant ainsi démissionner l'archevêque alors en place, un certain Guillaume.

Mais l'élection du franc-comtois Gui de Bourgogne en pape Calixte II vient une nouvelle fois retourner la situation. En effet, ce dernier était un fervent défenseur de la légitimité en tant que siège ecclésiastique de la cathédrale Saint-Jean et casse la décision de son prédécesseur le 10 mars 1121 et de nouveau le 19 mars 1922. Il dira en mars 1123 devant le grand concile romain « Autant il est convenable à un successeur de garder les décisions légitimes de ses prédécesseurs, autant il se doit de réformer par des mesures salutaires leurs actes malheureux ». Le concile approuva d'une seule voix la reconnaissance officielle de la cathédrale Saint-Jean de Besançon comme maison mère et siège ecclésiastique du diocèse de la ville.

Le chapitre de Saint-Étienne, qui ne put que s'incliner, essaya tout de même de reprendre de son éclat en la personne de l'archevêque Anseri. Cet archevêque concéda à Pierre de Traves (qui était alors doyen de Saint-Étienne) ainsi qu'à tous ces successeurs la totalité des droits qui étaient les siens sur l'archidiacre de Salins. Ce nouveau statut fit que l'archidiacre de Salins promettait fidélité dorénavant au doyen et non plus à l'archevêque de Saint-Jean, comme il se doit normalement. Cette libéralité hors normes va être une nouvelle fois la source de conflits. L'archevêque Herbert vis d'un mauvais œil cette libéralité, affirma ses pleins droits et réclama l'hommage de l'archidiacre de Salins, et la mesure fut par la suite annulée. Pourtant, de nouveaux conflits entre les deux églises éclatèrent de nouveau, l'église de Saint-Étienne se croyant exempte de toute autorité de l'archevêque succéda procès sur procès devant la cour de Rome et s'opposa systématiquement à tous les archevêques soutenus par la cathédrale Saint-Jean.

En 1238, le chapitre de Saint-Étienne est excommunié suite à ses incessantes attaques contre la cathédrale Saint-Jean. Pourtant, l'abbé de Saint-Vincent, le prieur de Saint-Paul ainsi eu six abbés du diocèse écrivent au pape Honorius III le suppliant de conserver les pleins droit de la cathédrale Saint-Jean. Voici un extrait de la lettre : « Prière de conserver à l'église de Saint-Jean-Évangéliste de Besançon la dignité de mère-église dont elle a joui de tout temps et dont elle jouit encore à l'exclusion de toutes les église de la province ». Une solution radicale mais efficace fut apportée par l'archevêque Guillaume de la Tour entre 1253 et 1254 : la fusion des deux chapitres. Une négociation unifie les deux églises le 30 septembre 1253 et le pape Innocent IV ratifie officiellement les deux chapitres le 1er août 1254. Un chronogramme indique cette date de 1253 : MATER eCCLesIa bIsvntIna.

La reconstruction du XIIe siècle

Le 5 mai 1148 le pape Eugène III dédicaça l'édifice en aspergent les murs d'eau bénite, marquait le terme d'une reconstruction du bâtiment. Le pape consacra également huit autels : l'autel de Saint Jean situé dans l'abside occidentale (autel majeur), l'autel de la Croix situé près à l'entrée du chœur des chanoines, l'autel de la Vierge placée dans le chevet oriental ainsi que les autels de Saint Étienne, Saint Ferjeux, Saint Ferréol, Saint Vincent et Saint Irénée dont le placement n'est pas déterminer. Bien qu'aucun document puisse nous renseigner sur le début des travaux, il est néanmoins très possible que le chantier fut engagé pendant les années 1120, par l'archevêque Anséri (1117-1134). Il fallut attendre la fin de la querelle des chapitres, débat entre la cathédrale Saint-Jean et l'église de Saint-Étienne, pour déterminer laquelle des églises était la maison mère et donc le siège du diocèse de la ville, ou la cathédrale Saint-Jean l'emporta, pour commencer la construction d'une nouvelle cathédrale digne de se nom, rivalisant de grandeur et de beauté avec l'église de Saint-Étienne. Si le plan de la nouvelle construction reprenait en gros celui de l'ancienne cathédrale, et que les autels furent consacrés en 1148, il est bien évident que ceci soit le fruit du hasard : en effet l'archevêque Anséri pensait ainsi affirmé la continuité historique de la maison-mère et ce de manière tangible afin d'éviter de nouveaux conflits au sein du clergé de Besançon. Ce nouveau bâtiment reconstruit durant le second quart du XIIe siècle nous est parvenu en grande partie, bien que le chevet oriental ait été reconstruit durant le XVIIIe siècle. Pourtant, le gros-œuvre roman subsiste toujours sous le nouvel habillage gothique permettant ainsi de restituer les dispositions primitives.

Le plan du nouvel édifice

La nouvelle cathédrale de l'archevêque Anséri comportait comme l'ancien monument, deux chevets : le chevet principal, qui était dédié à l'apôtre Saint-Jean, était situé à l'ouest de l'édifice, tandis que l'autre chevet, dit de la Vierge, était situé côté oriental. Cette disposition était anachronique au XIIe siècle, faisant de la cathédrale de Besançon le seul édifice de ce type en France. Ce choix ne peut être que celui de perpétuer le souvenir de l'ancien bâtiment, d'autant plus que le nouvel édifice n'était pas reconstruit sur les fondations de l'église carolingienne. Cette nouvelle construction, plus vaste que la précédente, était également de nouveau bâtie sur un axe différent comme en témoigne les cloîtres qui conservent l'empreinte de l'ancienne cathédrale. En effet, l'édifice a été dévié vers le sud afin de permettre une extension d'environ dix mètres sur le côté oriental. Le côté ouest du monument était occupé par la demeure des chanoines, le côté nord leur cloître et une expansion vers le nord était impossible car elle aurait coupée la principale voie d'accès au quartier capitulaire (route de la citadelle de Besançon).

Ce nouvel édifice ne comportait pas, comme l'ancien, de transepts, à cause de la topographie des lieux. Bien que le bâtiment ne comportait pas de façade particulière, un chevet oriental encadré de deux imposantes tours de clocher dominait la ville, affirmant la présence du siège diocésain de la ville. Les deux tours de l'édifice étaient certainement construites sur un terrain inadéquat, certainement en forte déclivité. C'est ce terrain qui sera à l'origine de la disparition de ses tours, ces dernières s'étant effondrées. La tour sud est actuellement mal connue car seul un soubassement a été conservé jusqu'à l'époque moderne. Des documents datant d'avant 1729 prouvent que la tour nord avait été partiellement reconstruite et éventuellement surélevée pendant l'époque gothique, mais son effondrement provoqua la destruction du chevet oriental qui sera par la suite reconstruit. Bien que les proportions et dimensions du chevet datant du XVIIIe siècle ne sont pas les mêmes que celles du chevet roman et qu'un seul clocher fut bâti sur le flan sud du nouvel édifice, le souvenir du plan de la nouvelle cathédrale d'Anséri fut conservé.

La nouvelle nef

La nouvelle nef de la cathédrale est inspirée des grands modèles de l'architecture paléochrétienne et du Moyen Âge, c'est-à-dire du christianisme primitif. Le choix d'une nef dont les trois vaisseaux seraient couverts d'une charpente en bois s'est vite imposé pour la cathédrale franc-comtoise, alors qu'à l'époque la mode était aux voûtes monumentales. Cette architecture était en effet un choix aussi étrange soit t-il, et non le résultat d'une contrainte économique ou technique. Cela s'explique certainement par la volonté de reprendre l'expression d'un idéal intemporel et insurpassable, en l'occurrence le modèle des églises pendant les premiers temps chrétiens s'exprimant dans un renouveau paléochrétien notamment à Rome, pendant le XIIe siècle. Ce style d'antan était également visible dans de hautes piles circulaires qui séparait les trois vaisseaux de la nef, évoquant les files de colonnes qui fut de règle durant l'époque carolingienne dont seul trois grand arcs diaphragmes reposant sur des piliers composés stoppait la continuité de ces files de colonne.

Deux de ces dernières soulignait du côté oriental la travée qui était encadrée de deux tours et le troisième situé au centre de la nef marquait de façon visible marque la coupure entre le chœur des chanoines situé à l'ouest avec l'espace réservé aux laïcs à l'est. Les deux parties de la nef comptait chacune douze colonnes disposées selon une symbolique du Moyen Âge censée représenter les douze apôtres et les douze prophètes, piliers de l'église au sens propre comme au sens figuré. Les arcs qui étaient situés en plein cintre à angle vif retombaient sur les files de colonnes de même que la corniche qui court au dessus des grandes arcades, sont toujours des références au style paléochrétien. Des murs inarticulés et totalement lisses remplacent, à l'exception des contreforts placés au droit des arcs diaphragmes, les anciens contreforts extérieurs du XIe siècle et ses supports engagés qui rythmait les travées intérieures. Les fenêtres située en plein cintre renforçaient le style passéiste du bâtiment notamment grâce à leurs ébrasement vers l'intérieur ainsi que l'extérieur.

Le grand appareil

L'appareil de cette cathédrale d'un style dit à l'antique est tout à fait remarquable, notamment par rapport à la qualité de ses parements. Bien qu'elle fut érigée d'un style roman, on peux apercevoir que de nombreux blocs de pierre mesurant parfois plus d'un mètre ont été utilisés, ce qui est tout a fait inhabituel pour une architecture de ce type. Les murs de l'époque devaient très certainement apparaître lisses selon l'idéal antique du mur monolithique. Anséri puisa probablement son inspiration des ruines romaines qui entouraient la cathédrale, comme le montre la fidèle reproduction antique des parements du grand appareil ainsi que l'usage d'un outil utilisé durant la Rome antique, la bretture. Les traces de cet outil sont visibles particulièrement sur le grand appareil dans des endroits où les intempéries ou les restaurations n'ont pas abîmé la pierre, aux creux des murs ou des combles. Cet usage d'un outil tombé quelque peu en désuétude n'était pas seulement expliqué par une volonté de reproduire au mieux les techniques antiques, mais également par des aspects plus techniques, le bretture évitant les éclats avec ses dents était mieux adaptée pour travailler la pierre calcaire que les autres outils du XIIe siècle. Cet ustensile était également utilisé pour sa régularité et sa douceur incomparable, qu'il conférait aux pierres.

La structure

La cathédrale Saint-Jean reprenait un style architectural comme aux premiers temps chrétiens, mais tout ne fut pas remanié de la sorte pour autant. Le raffinement des deux absides et l'élévation intérieure de la nef ainsi que la richesse du décor sculpté était conforme à l'architecture de l'époque, affirmant la place prééminente de l'édifice au sein du clergé de la ville. Les parties supérieures de la nef étaient éclairées grâce à des groupes de trois fenêtres, composées d'une grande encadrée de deux plus petites, et à l'intérieur de l'édifice, ce rythme ternaire était également employé au niveau des arcatures situées entre les fenêtres et la corniche. Ce niveau d'arcatures était souvent présent dans les bâtiments de l'art roman tardif et parfois du premier art gothique, et était qualifié de fausses tribunes ou d'ouverture sur comble, notamment parce que les fenêtres ouvraient sur les combles des bas-côtés. La fonction de ces éléments permettait d'alléger le mur, pouvant permettre de cette façon une économie de matériaux mais également d'éclairer significativement les combles des bas-côtés, qu'ils soient plafonnés ou voûtés.

Ce rythme ternaire se base sur l'abbaye de Cluny en Saône-et-Loire dont le chantier était sur le point de s'achever quand s'ouvrait celui de la cathédrale Saint-Jean. Ce style particulier rencontrait un vif succès particulièrement en Bourgogne (collégiale Notre-Dame de Beaune, Cathédrale Saint-Mammès de Langres...) mais différait de la cathédrale Saint-Jean, car les murs de ce dernier ne pouvaient être que peu allégés en raison des voûtes. Les ouvertures sur les combles sont également réduites aux maximum et parfois associées à des arcatures aveugles, matérialisant un niveau sans trop affaiblir la paroi, de même pour les fenêtres qui sont de taille uniforme. Toutes ces différences montrent une interprétation unique du style clunisien, comme si l'archevêque Anséri avait tiré avantage de la plus grande liberté que pouvait offrir une charpente plutôt que d'une voûte de pierre pour alléger le plus possible le mur et ainsi créer des jeux rythmiques subtils, et d'une rare élégance.

Les absides

Les deux absides de la cathédrale Saint-Jean comportaient des plastique murales par mis les plus inventes de leurs temps. Ces derniers incluaient sept pans délimités à l'extérieur grâce à des contreforts, et furent également couvertes d'une voûte dite en cul-de-four. L'abside occidentale fut quant à elle conservée jusqu'au départ du cul-de-four, et comprenait des fenêtres qui s'établissaient sur deux niveaux. Des petites fenêtres qui étaient intégrées à la crypte sont encore visibles au ras du sol, et furent détruites au XVIIe siècle quand l'édifice fut réaménager. Ces fenêtres dont la partie située en plein cintre est divisée dans un grand bloc formant un linteau sont particulièrement remarquables de par leurs perfection, notamment au niveau de leur stéréotomie. Quant aux fenêtres du deuxième niveau c'est leurs ampleur qui frappait d'avantage, ces dernières occupant la totalité de l'espace mural comprise entre les contreforts fournissaient au sein même de l'abside une illumination abondante.

Grâce à des documents antérieurs à la destruction de l'abside orientale, on peut aujourd’hui imaginer avec précision son élévation extérieur. Cet abside comportait comme l'abside occidentale deux niveau de fenêtres mais à l'instar de cette dernière les deux niveau donnaient sur la partie extérieur de l'abside, et les fenêtres les plus amples étaient les fenêtres basses. D'autres monuments de l'époque proposent la même type d'absides à deux niveaux de fenêtre, tel que la cathédrale Saint-Lazare d'Autun, ou encore l'abbatiale de Payerne. Mais c'est avec l'abside de la Cathédrale Notre-Dame de Verdun que les similitudes sont les plus troublantes. En effet ces deux édifices ont été consacrés en 1148 et présentent des ressemblances au niveau du traitement plastique de l'élévation extérieur, mais aussi par rapport aux contreforts, les deux cathédrales disposant de contreforts aux angles soulignés de colonnettes dans l'abside occidental ainsi que des contreforts à glacis et ordre superposés dans l'abside orientale.

On pensait alors que ce fut l'archevêque Anséri qui copia certains éléments de son édifice de la cathédrale Notre-Dame de Verdun, construite par l'architecte Garin. Cette hypothèse est appuyée par l'impacte en Lorraine qu'eut l'œuvre de Garrin qui devait connaître une longue descendance dans sa région d'origine, ce qui ne fut pas le cas de la cathédrale Saint-Jean en Franche-Comté. Hypothèse renforcée quand on sait que l'archevêque Anséri, architecte de la cathédrale Saint-Jean, est d'origine lorraine. Pourtant, les travaux de la cathédrale Saint-Jean de Besançon qui débutèrent au cours des années 1120 sont antérieur d'à peu près dix ans du début de la construction de la cathédrale Notre-Dame de Verdun, qui débuta à partir de 1132. Malgré tous ces éléments, l'hypothèse communément admise est que c'est la cathédrale Saint-Jean de Besançon qui s'inspira de la cathédrale de Verdun, et non l'inverse.

Les chapiteaux

Les chapiteaux de la cathédrale Saint-Jean apparaissent tout comme son architecture, presque un cas unique dans la région Franche-Comté, ci ce n'est que la reprise d'un thème dans le cloître de l'abbaye Saint-Pierre de Baume-les-Messieurs et dans la nef de l'église du lieu-dit Vuillorbe. L'architecture franc-comtoise était assez austère durant le XIIe siècle ce qui explique la présence si rare de sculptures monumentales dans la région ainsi que dans la cathédrale Saint-Jean. Bien que quelques légères similitudes existe entre les chapiteaux de l'édifice et ceux de la cathédrale Notre-Dame de Verdun, une certaine réserve s'impose par rapport aux conclusions chronologiques qui pourraient être tirées. 115 chapiteaux sont actuellement visibles malgré la reconstruction du XIIe siècle, laissés à leurs places initiale d'antan ou réutilisées pour les parties gothiques. Les chapiteaux extérieurs et intérieurs, qui sont de petites dimensions et situés dans l'abside occidentale, furent tous conservés et surmontaient des colonnettes encadrant les fenêtres organisés en paire symétrique avec un thème différant d'une fenêtre à l'autre. À contrario, les chapiteaux extérieurs composés de simples feuilles lisses inspirée du XIe siècle surmontant des colonnettes d'angle des contreforts contrastait visiblement avec la décoration remarquable de l'intérieur.

Dans l'abside se trouve des chapiteaux qui se trouvent êtres les seuls historiés du monument. Deux d'entre eux encadrait la fenêtre d'axe et étaient situés juste au dessus de la cathèdre sur laquelle prenait place l'archevêque et représentant le collège apostolique. On peut alors faire le rapprochement de ce symbole avec l'archevêque Anséri sachant que l'édifice fut construit par ce fervent défenseur de la vita apostolica. Les deux chapiteaux encadrant la fenêtre adjacente côté sud représentaient quant à eux les Mages devant Hérode ainsi que l'adoration des mages, sujet qui était particulièrement prisé durant le XIIe siècle. La dimension réduites des corbeilles à dû considérablement gêné le sculpteur dans l'élaboration de son œuvre sur ces quatre colonnes historié, comme le prouve le choix de tailler la tête des personnages et de plus négliger le corps de ceux-ci, qui sont parfois quelque peu atrophiés. Bien qu'en usant de se subterfuge les compositions apparaissent encombrés et souvent peu lisibles, et il faut s'approcher des œuvres pour pouvoir admirer leurs splendeurs.

Les chapiteaux ornementaux sont quant à eux tout à fait remarquables de leurs qualités, notamment les chapiteaux accueillant des personnages nus de taille réduite qui s'ébattent dans une végétation touffue. Il semble cependant que se soit le même sculpteur qui exécuta les deux œuvres, comme le prouve le traitement spécial des visages caractérisés par des traits fins et doux ainsi que par leurs nez pointus et leurs yeux chétifs et globuleux. Ce fut également ce même sculpteur qui réalisa la majorité des chapiteaux de la nef, bien que l'ensemble soit moins bien conservé que le reste des éléments de la cathédrale notamment à cause des transformations importantes qui furent apportées au cours du XIIIe siècle. Les chapiteaux de l'église romaine surmontant les piles des grandes arcades, qui était au nombre de quarante, furent peu à peu remplacé pour la plupart pour qu'il n'y en reste que la moitié au XIIe siècle. Les chapiteaux qui étaient situés près des ouvertures sur les combles ont quant à eux totalement disparus, cependant l'architecte du XIIIe siècle en a redéployer certains dans les triplets établis devant les fenêtres pour recevoir les voûtains. Une ornementation fantastique comprennent des réalisations exubérantes dans l'absides sont visibles dans certaines corbeilles des grandes arcades à l'instar des décorations des chapiteaux situés sur les ouvertures sur combles qui sont moins inspirées, comme si d'autres sculpteurs avait participés à l'élaborations de ces chapiteaux en poursuivant l’œuvre du maître, mais sans la réactualiser.

Les transformations du XIIIe siècle

En 1212, la charpente de style romane de la cathédrale fut entièrement détruite par un incendie, où seuls les murs furent épargnés. Une lettre du pape Innocent III adressée à l'évêque Amédée de Drameley ainsi qu'à l'ensemble du clergé bisontin en témoigne :

« Les consttructions de bois de votre église ont été, lors d'un accident, brûlées par le feu, cependant les parois n'ont pas été endommagées, et la table de l'autel principal n'a subi à son extremité qu'une petite fracture ; vous avez demander au saint-siège d'être instruit par lui de ce qu'il fallait renouveler ou non la consécration de cet autel ou encore de toute l'église. Nouspensons devoir répondre ainsi : puisque ls murailles sont demeurées dans leurs integralité et que la table de l'autel ne fut ni énormément déplacé ni gravement abîmée, pour ce cas, il ne faut pas consacrer à nouveau ni l'église, ni l'autel. »

Le sinitre allait pour être le point de départ d'une campagne de rénovation et dès 1212, Amédée de Drameley organise les travaux et tente de réunir les fonds nécessaires en organisant des quêtes :

« Amédée, par la grâce de Dieu, archevêque de Besançon à tous les abbés, prieurs, doyens, sous-doyens, curés, chapelains et autres fidèles auxquels les présentes lettres parviendront, salut le Seigneur. L'état de votre église de Besançon qu'un déplorable incendie vient de détruire vous indique et vous manifeste suffisamment l'extrême nécéssité dans laquelle nous nous trouvons pour vous écrire en sa faveur. La désolation dans laquelle elle se trouve doit être présente aux yeux de votre âme. Aussi, nous vous adressons des députés ecclésiastiques porteurs de nos lettres, vous demandant, vous priant et vous ordonnant de les recevoir dans vos demeures avec bonté et enpressement. Vous exhorterez vos paroissiens à répandre leurs bienfaits sur cette église, avec le plus grande diligence, et vous le ferez si bien que vous obtiendrez la reconnaissance de Dieu et de l'Église, en même temps que la nôtre. »

Plusieurs autres quêtes devaint également être organisées au clergé de Besançon mais aussi dans ceux de Genève, Lausanne, Bâle et Belley en 1231, 1237, 1239 et 1239. Les travaux de la cathédrale devaient certainement êtres achevés vers 1246, année où furent transférés les reliques des saints Ferréols et Ferjeux. Le légat Huges accorda le 27 août 1253 des indulgences en mémoire de la dédicace de la cathédrale romane datée du 5 mai 1148. Quelques archives ont subsistés de cette époque, révélant ainsi que des personnages dont l'un d'eux est désigné sous le nom de lathomus ou caementarius, devant être appareilleur ou maçon. Un certain Jacques est cité en 1231, et un autre Jacques (ou peut-être le même) obtint la même année 75 livres de la part de l'archevêque Nicolas de Flavigny avec Pierre, fils d'un Jean Donny qualifié de dominus sans que l'on puisse établir à quoi correspondait cette rémunération. Il est ainsi compliqué d'établir quel artiste a réalisé telle ou telle phase des travaux, d'autant plus que les mots de lathomus ou caementarius désignent en latin le nom Masson, ce dernier étant le patronyme d'une puissante famille de Besançon. Même si l'archevêque Nicolas ai payé en 1231 une importante dette envers Jacques et Pierre Cementarii, rien ne prouve actuellement que cette dette ai un rapport avec les travaux de la cathédrale. Un certain Étienne Maçon, maître de Saint-Jean aurait pu être l'un des artistes, mais cela n'est pas le cas notamment parce qu'il s'agit d'un fabricien de famille modeste de la fin du XIIIe siècle. Seule certitude, le financement des travaux fut entre les mains de l'archevêque et non des chanoines, ce qui est très peu commun dans les autres églises du XIIIe siècle.

Ces travaux faisant suite à l'incendie de 1212 étaient une occasion de se conformer aux modes nouvelles comme le prouve les voûtes d'ogives. Mais ces modifications devaient également avoir pour but, en plus de l'aspect purement visuel, un aspect technique utile de façon à prévenir tout nouveaux incendies. Quant aux murs romans qui ont résisté aux ravages des flammes, il furent conservés et doublés d'une véritable armure intérieure. Les travaux entrepris devaient irrémédiablement commencés par une reprise casi-complète des piles circulaires en sous-œuvre qui n'étaient pas suffisamment résistants pour supporter le poids d'une voûte en pierre, avec seulement un peu plus d'un mètre de diamètre. Il faut considérer cette modification des piles comme une véritable prouesse technique, l'architecte devant en effet maintenir grâce à des cintres de bois les arcades ainsi que les maçonnerie qu'elles supportaient tout en reconstruisant la totalité des supports, non sans en modifier la forme. Même si l'architecte conserva le principe d'un fût cylindrique, il adjoignit du côté du vaisseau central et collatéraux une assemblée de de trois colonnettes devant recevoir les retombées des voûtes d'ogives. Avec se stratagème architectural on pouvait donner l'effet de files de colonnes alors que les supports concordaient dans leur nouvelle fonction structurelle. L'architecte gothique, certainement dans un souci de respect de l'œuvre de son prédécesseur, à remplacer les chapiteaux romans situés au-dessus des piles qu'il venait de reconstruire, mais en les entaillants sur deux de leurs faces permettant ainsi d'encastrer les chapiteaux surmontant les groupes de colonnettes. Les bases, qui présentaient un profil uniformément caractéristique du XIIe siècle, n'eurent pas le droit au même scrupules. Les piliers cruciformes situés en sous-œuvres furent quant à eux laissés tel quel, car ils étaient suffisamment puissant pour supporter la nouvelle voûte. On incrusta simplement sur deux de leurs faces trois colonnettes devant recevoir les ogives du vaisseau central ainsi que des bas-côtés.

L'existence d'une corniche moulurée sur le haut des grandes arcades allait poser problèmes ; en effet, cette barre horizontale continue s'opposait aux lignes verticales découpant les travées qui étaient un signe indispensable de l'architecture gothique au XIIIe siècle. Ce problème fut régler par une illusion astucieuse, grâce à l'installation de faisceaux de colonnettes recevant les ogives faisant croire qu'ils traversaient la corniche. Un bandeau mouluré sur lequel est établi de minces et hautes colonnettes d'un triplet fut ajouter au devant du mur roman et devant soutenir la tête des voûtains, donnant ainsi l'impression d'un élargissement de la corniche.

La cathédrale du XVIe au XVIIIe siècle

D’importants remaniements, reconstructions et restaurations sont entrepris au XVIIIe siècle, les parties occidentales ayant été détruites lors d'un glissement de terrain. L'archevêché fut quant à lui construit en 1704 la ou est situé actuellement le rectorat de Besançon par Joseph de Grammont, et on peut encore apercevoir quelques arcatures datant du XIIIe siècle noyées dans les murs. En 1724 le contre-chœur seras fortement endommagé par l'effondrement du clocher. L'architecte Germain Boffrand reconstruit et décore le nouveau contre-chœur de l'édifice, convenant à l'ostension d'un Saint-suaire conservé dans cette partie de la cathédrale. Le nouveau clocher fut quant à lui reconstruit un peu plus tard et achevé en 1734 de l'autre côté de la nef, à son emplacement actuel. En 1765, l'architecte Riepp reconstruit un escalier intérieur permettant l'accès à un premier orgue placé en nid d'hirondelle.

L'architecte Chalgrin construit en 1771 la grande sacristie, contenant des boiseries remarquables ajoutées par la suite et dessinées par le franc-comtois Claude Joseph Alexandre Bertrand, en 1778. En 1790, l'édifice est fermée au culte avant d'être rouverte le 1er mai 1790 par la curé constitutionnel. Cependant, la dévotion populaire liée à l'ostension du Saint-Suaire fut telle qu'elle se poursuivit pendant la fermeture de la cathédrale jusqu'en juin 1791. Le jubé fut totalement détruit en 1792 le chœur réduit d'une travée et rehaussé et des chapiteaux furent retaillés. Les anciens fonts baptismaux qui étaient situés dans la chapelle Saint-Denis (actuellement chapelle de la Semaine) furent eux aussi démolis et une partie de la tuyauterie de l'orgue de Riepp fut vendue. Le bâtiment fut finalement rendu au culte seulement en 1798.

L'édifice au XIXe siècle

En 1809 la galerie du cloître datant du XIIIe siècle, conduisant à l'archevêché de l'époque est coupé afin de créer un passage vers la cours occidental du bâtiment. En 1823 un nouvel orgue est construit par Jospeh Callinet. L'escalier qui fut construit provisoirement pour avoir accès à cet orgue fut détruit en 1830, ce dernier gênant considérablement le passage. Mais cette démolition condamne la disposition en nid d'oiseau de l'orgue, obligent ce dernier à être établi dans un appendice construit au dessus du passage conduisant à l'ancien archevêché. En 1829 le cardinal de Rohan-Chabot aménage le sanctuaire et pose un nouveau dallage en 1830. En 1854 une couverture indépendante de la nef est établie sur les bas-côtés afin de redonner de la lumière naturelle par les fenêtres hautes. En 1857, on creuse une crypte sous la chapelle du Sacré-Cœur où reposeront les sépultures des comtes de Bourgogne.

En 1869, la mosaïque du chœur est construite et on y pose les vitraux l'année suivante. Entre 1873 et 1875, le triforium est remanié ainsi que les verrières des fenêtres hautes et certains vitraux à figures. En 1875, la cathédrale est classée au monument historique. Entre 1935 et 1951 les vitraux de la première, seconde et quatrième chapelle du bas-côté gauche ainsi que ceux de l'abside occidentale et des tribunes furent refaits grâce à l'initiative de l'archevêque Dubourg.