Cathédrale Saint-Étienne de Meaux - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Description générale

Entreprise vers 1175 (douze ans après Notre-Dame de Paris), la construction de la cathédrale Saint-Étienne prit fin en 1540. Comme bien d'autres cathédrales du Moyen Âge, le monument reste inachevé, comme en témoigne sa façade profondément dissymétrique et dotée d'un clocher provisoire, devenu définitif au fil des siècles.

La cathédrale de Meaux n'est pas grande, elle mesure seulement 85 mètres de long (contre 130 m à Paris et 145 m à Amiens). Sa construction s'étant déroulée sur plus de 350 ans, on y retrouve un peu toutes les étapes du style gothique, mais les différents architectes qui se sont succédé ont réussi à maintenir une réelle harmonie entre les différentes parties de l'édifice.

La cathédrale se présente comme une église à cinq vaisseaux et à transept non saillant.

Elle comporte une courte nef principale de seulement cinq travées dont les deux premières, partie intégrante du bloc façade occidental (ou Westbau), constituent un narthex ou pré-nef. Le vaisseau central de la nef est longé, au nord comme au sud, par un double bas-côté de hauteur impressionnante.

La nef est plus courte que le chœur. Ce dernier, entouré d'un double déambulatoire dans sa partie rectangulaire qui comporte quatre travées, se termine par une abside semi-circulaire à cinq pans, longée par un déambulatoire unique ou rond-point sur lequel s'ouvrent les cinq vastes chapelles rayonnantes du chevet.

Enfin un très court transept sépare le chœur de la nef. Il comprend deux travées rectangulaire par croisillon. Au centre de l'édifice se trouve la croisée du transept.

Quelques chiffres

- Longueur intérieure : 85 mètres

- Hauteur de la tour nord : 60 mètres (contre 69 pour Notre-Dame de Paris)

- Hauteur sous voûte de la nef : 31 mètres

L'intérieur

L'intérieur de la cathédrale est remarquable pour sa luminosité et la finesse de son ormentation sculptée. Une des plus importantes caractéristiques du sanctuaire, que l'on ne retrouve nulle part ailleurs dans une autre cathédrale gothique, est la hauteur des voûtes des collatéraux qui atteignent plus ou moins 15 mètres, soit la moitié de celle de la nef principale. Ceux-ci étant dotés de hautes baies, la lumière pénètre en abondance au cœur de l'édifice et révèle ainsi la belle teinte de la pierre de Varreddes, utilisée dans la construction.

La nef ainsi que le chœur comportent cinq vaisseaux (comme à Paris). Le vaisseau central est longé de part et d'autre par deux bas-côtés ou collatéraux. Ce n'est qu'au niveau de l'abside que le déambulatoire se réduit à un seul vaisseau en demi-cercle, lequel fait suite au déambulatoire interne de la partie rectangulaire du chœur, la partie externe de ce dernier étant remplacée par les chapelles rayonnantes au nombre de cinq.

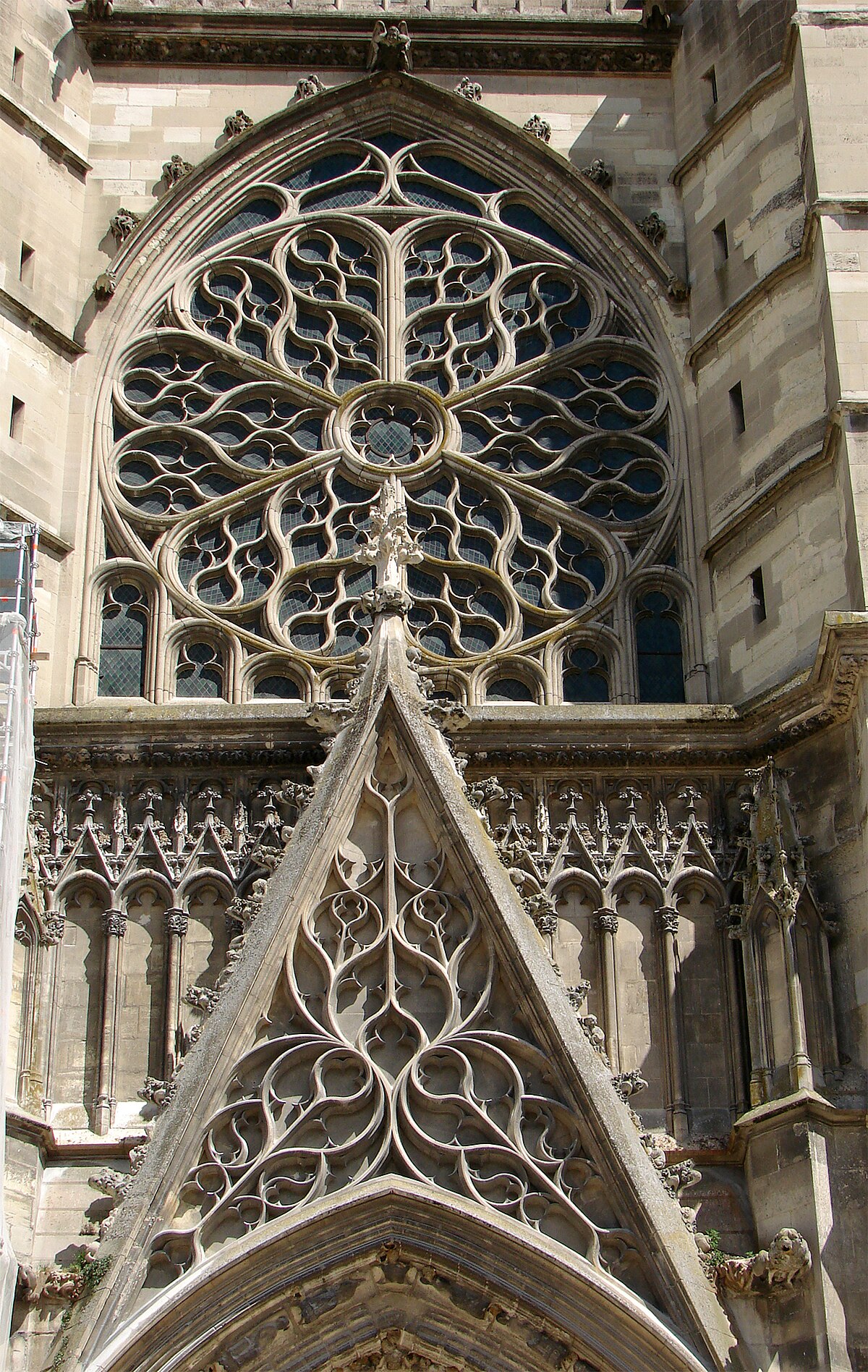

Les revers des façades du transept sont particulièrement remarquables et de toute beauté, surtout dans le croisillon sud. Ils sont richement décorés et comportent de véritables tissus ou broderies de pierres. Ils sont partiellement inspirés par Notre-Dame de Paris, mais le style est ici plus recherché et l'ornementation est plus riche.

Dans le chœur de la cathédrale entouré de belles grilles en fer forgé, on peut voir la dalle funéraire, faite de marbre noir, de Jacques-Bénigne Bossuet, l'Aigle de Meaux, la plus importante personnalité de l'histoire de la ville, qui y fut évêque de 1682 à 1704. Deux statues commémorent Bossuet dans la cathédrale : la première le montre assis sur son trône épiscopal, et la seconde debout, priant, avec autour de lui des personnages sur lesquels il eut une influence déterminante : le Grand Dauphin Louis, Louise de la Vallière, Turenne et Henriette d'Angleterre.

Adossée au mur d'une chapelle du bas-côté sud de la nef, on peut voir un autre monument funéraire ; celui du bourgeois Jean Rose et de son épouse. Mort en 1364, ce dernier avait fondé un hôpital destiné à accueillir des orphelins. Il fut reconnu comme bienfaiteur de la cité.

La hauteur sous voûtes, à l'endroit du chœur, atteint jusqu'à 33 mètres.