Cathédrale Notre-Dame du Havre - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

L'intérieur de la cathédrale

Général

L'influence de la Renaissance artistique se lit dans l'élévation dorique de la nef. La voûte n'est pas très haute à cause des difficultés posées par le terrain meuble. Aussi, la transition architecturale entre le style ogival (voûtes et leurs nervures) et le style classique (arcades, piliers, chapiteaux et meneaux des fenêtres) est-elle notable. La cathédrale suit l'orientation traditionnelle des églises, le chœur étant dirigé vers l'est et le portail principale vers l'ouest.

La cathédrale est victime d'affaissement : la partie détruite a été reconstruite en béton, sous la toiture. Avec la différence de poids entre le béton et la pierre calcaire des parties intactes, la cathédrale s'enfonce, et le nouveau toit reconstruit aggrave la situation : plus lourd que le toit d'origine, il accélère l'affaissement de la structure. Ce processus est à l'origine de fissures sur certains murs et voûtes. La partie sud de la cathédrale a ainsi dû être rénovée. En revanche, la charpente en bois (sous la toiture) n'a pas été reconstruite dans la partie détruite lors des bombardements, mais elle existe encore dans les parties du toit qui n'ont pas emportées. Certaines parties des murs intérieurs sont noircies par la chaleur dégagée par les tuyaux de chauffage de la cathédrale.

La cathédrale abrite également plusieurs tombes, dont celles du premier évêque (Mgr Saudreau), celle du premier archiprêtre de la cathédrale (le père Blandin), celle du premier maître-maçon de l'édifice actuel, celle d'un évêque mort au Havre (il fut inhumé dans le chapelle de l'Annonciation), et celles de sept prêtres (qui furent inhumés dans la chapelle Saint-Dominique) ; à part les deux premières, il ne reste aucune trace des plaques tombales (sauf les épitaphes de Nicolas Duchemin et des trois frères Raoulin).

On notera pourtant une absence de sous-sol et de crypte. Cela s'explique à la fois par la nature marécageuse du sol sur lequel s'élève le bâtiment, et par sa situation à peine au-dessus du niveau de la mer : les digues, en bois à l'époque de la construction, ne permettaient pas de se prémunir totalement des inondations ; une crypte construite en sous-sol en aurait été souvent victime.

La tour de la cathédrale

Le plafond du premier étage de la tour est en forme d'ogives, mais il n'est pas visible car, en raison de l'usage de pierres calcaires friables, de la poussière de calcaire et des petits morceaux de pierre tombent sans cesse ; certains trous ont été bouchés par des briques de Saint-Jean lors de la restauration de 1830. La municipalité havraise a donc installé un faux-plafond en bois à titre provisoire (bien que son récent changement implique que le faux-plafond restera là pendant encore un certain temps). Ce faux-plafond est démontable afin de ménager l'ouverture nécessaire pour réparer les cloches ou remplacer le mécanisme qui les actionne. Les cloches sont maintenant actionnées par des moteurs électriques. Dans le passé, il fallait quatre personnes pour faire sonner la plus grosse cloche. La tour sert aujourd'hui de chapelle pour les « petites » messes de semaine. Le clocher de la tour abrite six cloches, dont celle du sommet qui est fixe (soit cinq cloches utilisables). L'une d'entre elles sonne les angélus (8 heures 5, 12 heures 5 et 19 heures 5) ; elle sonne également pour l'office du soir. Pour annoncer le début ou la fin d'une messe, toutes les cloches sont actionnées.

La chapelle de la tour abrite également le tabernacle de la chapelle du France (devenu Le Norway). L'entrée de la tour (depuis l'intérieur de la cathédrale) était le portail de l'ancienne chapelle Notre-Dame. Dans le mur de la tour peuvent s'observer de petites encoches creusées dans la pierre, pour y installer un faux-plafond qui était plus bas, et qui divisait la partie inférieure de la tour en deux étages (en dessous de la voûte). Aujourd'hui la tour est en mauvais état (à l'intérieur comme à l'extérieur).

La nef centrale

La nef est en trois vaisseaux : la nef centrale et les deux et se divise en sept travées. Elle est constituée d'une voûte en ogive légèrement bombée, nervurée et de baies vitrées (deuxième niveau) ; les clés de voûtes sont décorées, sauf celles situées après le transept (qui constituait par le passé la limite entre la nef et le chœur et était délimité par des portails métalliques). Au niveau du transept, il n'y a pas de baie vitrée, mais une arcade de chaque côté de la nef. La voûte et ses nervures reposent sur des grands pilastres d'ordre dorique, accolés aux grosses colonnes qui supportent les voûtes des nefs latérales ; il semble que la voûte en ogive n'ait pas été la première solution choisie par les architectes, car les pilastres ne datent que du XVIIIe siècle. Au niveau des chapiteaux des pilastres, il y a une frise en triglyphe qui fait le tour de la cathédrale (sauf dans l'abside) ; entre la frise et les baies ou arcades, il y a une corniche. La totalité des pilastres et une grande partie des piliers ont été restaurés en pierre de Caen, alors que les anciens piliers sont en pierre de Vernon. La nef a été refaite lors de la reconstruction partielle de la cathédrale, et restaurée sur les parties non effondrées, qui étaient également endommagées. L'utilisation du béton au-dessus de la voûte, sous de la toiture, cause son affaissement.

Les bas-côtés

Les bas-côtés, tout comme la nef principale, possèdent une voûte en ogive. Ils abritent les chapelles ainsi que les petites orgues, et deux nefs latérales se terminant par deux chapelles (à la vierge Marie) au niveau du chœur; dans ces nefs latérales les arcs brisés cohabitent avec des arcs en plein-cintre. Le bas-côté sud (est) a été restauré récemment, tandis que le bas-côté nord est en plutôt mauvais état (piliers et voûtes dégradés). À l'emplacement des anciennes chapelles non refaites, des statues ont été ajoutées, comme celle de Jeanne d'Arc par exemple. Actuellement, le bas-côté nord connait des problèmes de fuites (notamment à cause de la fissuration de la terrasse en béton, au-dessus de la voûte). L'utilisation de béton sur la terrasse a causé aussi dans la voûte du bas-côté nord, près des grandes baies vitrées, une fissuration assez étendue (la fissure s'étend sur une longueur qui correspond à l'espace entre 3 et 4 travées). L'emplacement des anciennes chapelles forme deux autres nefs latérales avant le transept car les chapelles détruites n'ont pas été restaurées, sauf celle de saint Sébastien. Dans le bas-côté sud, accolée au mur de la façade principale, se trouve une piéta du sculpteur Sanson, avec une plaque en marbre en l'honneur des victimes des deux guerres mondiales (dont le père Delozanne, mort pendant le bombardement de septembre 1944). Au bas-côté sud, la municipalité a coloré les nervures de la voûte en rouge (comme l'ancienne voûte), mais les pierres de proprement dites ont gardé leur couleur naturelle, sans restauration de leur ancienne couleur.

Colonne en pierre de Caen (pilier restauré, refait entièrement). |

Colonnes en pierre de Vernon (piliers d'origines). |

Les chapelles

Outre la chapelle de la tour, cinq chapelles sont aujourd'hui disposées sur chacun des bas-côtés droit et gauche de la cathédrale. Avant 1945, on trouvait huit chapelles dans les bas-côtés, et une chapelle à la vierge Marie dans le chevet. On compte maintenant deux chapelles dans le bas-côté nord et trois aux sud, plus le reste d'une quatrième non-restaurée. Leur nombre était précédemment plus élevé (une devait accueillir les orgues de chœur) mais elles n'ont pas été restaurées.

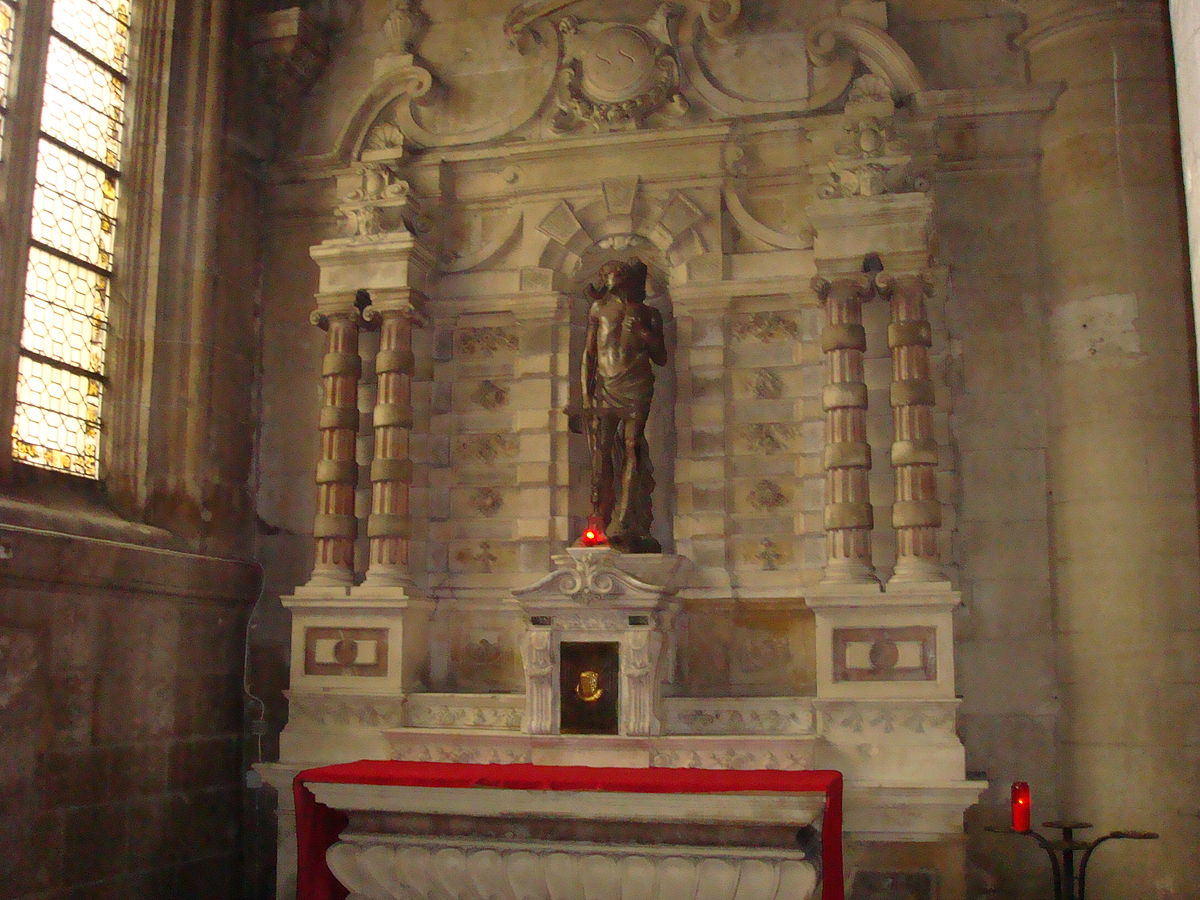

La chapelle Saint-Sébastien

Dans la chapelle Saint-Sébastien se trouve le tabernacle (on y met le ciboire qui contient des hosties déjà consacrées), au-dessus du retable sont inscrits « S.S » et « 1605 » (date de bénédiction des autels de la cathédrale). L'autel et son retable sont en pierre, avec des décorations en marbre où peuvent s'observer d'anciennes traces de décorations par dorure. Le retable possède quatre colonnes de style ionique semi-nervuré (deux de chaque côté par rapport à la statue). Au-dessus, les colonnes supportent un fronton brisé avec au centre l'inscription « SS ». Au milieu, derrière le tabernacle (pendant la messe un diacre ou un servant d'autel vient chercher le Saint-Sacrement à la chapelle) trône la statue de saint Sébastien en carton pâte ou carton pierre. Sur le fronton, il y a deux flambants sculptés, et le retable est décoré de deux bas-reliefs de têtes d'anges (au-dessus des chapiteaux des colonnes) ainsi que d'autres bas-reliefs sculptés qui forment des godrons, guirlande, masque, à coquille, pot à feu, à cartouche, raisin, et poisson. L'autel et son retable datent du XVIIe siècle, et l'auteur est inconnu.

À côté de la chapelle Saint-Sébastien, un texte gravé, dont la lecture est rendue difficile à cause de l'effritement de la pierre, est une épitaphe mentionnant l'emplacement de la sépulture des trois frères Raoulin, considérés comme martyrs par l'Église catholique, car ils furent assassinés lors d'un complot protestant (vraisemblablement monté par le gouverneur du Havre qui constitua une des dernières étapes de la guerre de religion en Normandie en 1599.

Chapelle terminative de la nef latérale nord dédié à la Vierge Marie

L'autel et le retable sont en bois peint. Le retable est de style classique, avec quatre colonnes d'ordre corinthien (deux de chaque côté de la statue), et un fronton cintré. La porte du tabernacle représente la déploration. Derrière le tabernacle (dans une niche) se trouve une statue de la Vierge à l'Enfant dite Notre-Dame de Grâce, en bois peint polychrome, datant du 1er quart du XVIIe siècle, dont l'auteur est inconnu. Sur le retable, la décoration représente des palmes ; sur le fronton se trouve un bas-relief représentant un Sacré-Cœur. Cet autel n'était pas à cet endroit originellement, cette chapelle étant celle du Bon Pasteur par le passé.

Chapelle terminative de la nef latérale sud, avec « l'autel privilégié » : la chapelle du Saint nom de Marie

La chapelle dans le bas-côté sud, côté est (la plus proche du chœur) est ornée d'un tableau de la Vierge Marie tenant l'enfant Jésus entouré de jeunes filles agenouillées de Norblin de la Gourdaine Sébastien Louis-Guillaume en 1836, décorant le retable classique à quatre colonnes d'ordre corinthien en bois peint du XVIIIe siècle dont l'auteur est inconnu et entouré de la statue de saint Dominique avec un chien tenant une torche dans sa gueule, aux pieds de la statue du saint et de sainte Catherine de Sienne, ainsi que l'autel décoré d'un médaillon représentant le buste d'une femme au centre, sans tabernacle.

Le premier évêque du diocèse du Havre, Michel Saudreau (1928-2007), fut enterré au pied de l'autel de cette chapelle. Sur le mur à côté de cet autel se trouve une liste des curés de l'église Notre-Dame et des archiprêtres depuis que l'édifice est une cathédrale.

Chapelle sud venant de l'église Sainte-Cécile (ancienne chapelle du Saint-Sacrement)

Le retable en bois peint est de style néo-classique, avec deux colonnes d'ordre corinthien et possède une niche avec une croix ; il est incomplet : des colonnes seuls les chapiteaux subsistent. L'autel, également en bois peint, est décoré par un bas-relief représentant un agneau entouré d'une nuée rayonnante. L'église Sainte-Cécile du Havre est une église néo-classique construite au début du XXe siècle, et endommagée par l'aviation britannique en 1944 ; plus tard l'église a dû être en partie reconstruite ; le retable et l'autel ont été retirés de l'église pour être installés dans la cathédrale. Cet autel est entouré de deux sculptures en bois : celles de saint Yves et de sainte Anne, exécutées par Jacky Sallé en 2005, offertes grâce aux dons versés lors de Pardons bretons, les statues mesurent 1 mètre 40 et pèsent 50 kg. Dans cette chapelle se trouve aussi un des trois confessionnaux, en bois de style classique. Une relique de saint Yves y est exposée, et au pied de l'autel est enterré le premier archiprêtre de la cathédrale du Havre, Alexandre Blandin (1901 – 1995).

Chapelle sud venant de la chapelle du collège des Ormeaux du Havre (ancienne chapelle de Saint-Vincent-de-Paul)

Le retable, l'autel et son tabernacle sont de style classique : cela se voit par des bas-reliefs et sculptures de flambants et la présence d'une tête d'ange. Sur la croix du retable une plaque mentionne : « À la mémoire de Louis Delamare (1871-1937) Président très aimé et bienfaisant de l'association saint Thomas d'Aquin et de père Corbin aumônier de l'œuvre mort pour la France le 24 mai 1940. Comme ils furent unis au service des jeunes de cette maison que Dieu les réunisse dans la joie de l'éternel repos. » Cette chapelle contient un confessionnal de style classique en bois.

Chapelle du Sacré-Cœur non-restaurée (en parallèle de la chapelle Saint-Sébastien)

La chapelle symétrique de la chapelle Saint-Sébastien n'a pas été restaurée, mais ce qu'il en subsiste (gravures et sculptures dans le mur) permet très facilement de déduire qu'elle était identique à la chapelle de saint Sébastien. Sur ces restes, on peut lire les inscriptions « S.C » et « 1605 » et « JESUS CHRISTUS DILEXIT NOS » : « Jésus nous a aimé ». Sur le mur de cette chapelle est disposée une statue en bronze de Jésus-Christ en croix ; à l'origine, cette statue était sur un mur proche de l'entrée de la tour, mais qui n'a pas été refait. Elle possède un trou au niveau des côtes du Christ ; ce trou n'a pas été réalisé intentionnellement : il n'y était pas à l'origine, car ce dommage fut causé par le bombardement de 1944 ; cependant il a été décidé de le conserver car il représente la blessure de Jésus infligée par le centurion (qui avec sa lance transperça les côtes et le cœur de Jésus), et il symbolise de plus les épreuves de la guerre et l'histoire douloureuse de la cathédrale endommagée par les combats.

Emplacements des chapelles détruites et non restaurés, anciennes chapelles, et autres retables

Le bas-côté nord possède deux chapelles actuellement, et trois dans le bas-côté sud, mais il y en avait initialement huit dans les bas-côtés (plus une dans l'abside). Une chapelle n’a pas été restaurée pour y loger des petites orgues inaugurées le 20 février 1955, mais derrière les tuyaux d’orgues on peut observer une niche dans le mur (ancienne chapelle de Saint-François de Sales). Entre les orgues et le transept, une autre chapelle n’a pas été restaurée ; c’était une chapelle ardente. Sur un de ses murs, une croix a été gravée portant en son centre l’inscription : « השה », ce qui signifie « agneau » en hébreu. Il y a aussi un tableau de l’adoration des mages faite au XVIIe siècle (auteur inconnu) : sur le tableau une plaque mentionnant « Don (en 1960) de la Famille René Herval en souvenir de leur oncle l’Abbé Louis Herval (1799–1872) vicaire et bienfaiteur de l’église Notre-Dame du Havre de 1826-1872 » (ancienne chapelle de Saint-François).

Il existe aussi un autre autel et son retable de confrérie en bois (du XVIIIe siècle) avec son tableau de l’Assomption qui se trouvait dans la cathédrale mais qui a été retiré en 1998 pour des restaurations. Dans le bas-côté sud, il y a des niches de lavabo, un dans le mur à côté de la chapelle non restauré en face de Saint-Sébastien et l’autre dans une ancienne chapelle plus à l’est.

Du côté nord, devant l'ancienne entrée de la sacristie, on trouve deux restants de fronton en pierre et en bois de style classique ; on ne connaît pas leur ancien emplacement. Sur l’un d'eux, un bas-relief circulaire en métal (bronze ou cuivre) représente le portrait d’un évêque, Monseigneur Duval, qui devait être positionné à l'emplacement du tombeau de l'évêque enterré dans l'église. L'autre fronton possède le blason épiscopal de Monseigneur Julien, ainsi qu'un petit portait en bas-relief de pierre, probablement celui de l'évêque ; le fronton provient d'un monument en l'honneur de l'évêque, ancien curé de Notre-Dame du Havre.

Les chapelles à la fin du XIXe siècle et avant le bombardement de la cathédrale (chapelles détruites sauf mentions contraires):

- chapelle du bon Pasteur (aujourd'hui l'autel est celui de l'ancienne chapelle mariale de l'abside)

- chapelle du Saint-Nom de Marie (chapelle toujours existante)

- chapelle du Saint-Sacrement (dans le bas-côté sud)

- chapelle de Saint-Vincent-de-Paul (idem)

- chapelle du Sacré-Cœur (chapelle non restaurée, mais des restes du retable sont présents dans le mur)

- chapelle de Saint-François-Xavier (ancienne chapelle ardente, se trouvait là où se trouve actuellement le tableau de l'adoration des mages)

- chapelle de Saint-François-de-Sales (dans le bas-côté nord)

- chapelle de Saint-Sébastien (toujours existante)

- chapelle des fonds

- chapelle du Mont-Carmel

- chapelle de Saint-Antoine

- chapelle de Saint-Charles-Borromée

- chapelle des Sœurs

- chapelle de Monsieur le Curé

- chapelle du Calvaire

Les autres chapelles qui ont disparu (depuis la construction de l'église) :

- chapelle de la Sainte-Vierge, elle était située derrière le chœur, dans l'abside (actuelle place de la cathèdre), et décorée par les écussons et les armoiries de l'amiral de Joyeuse et d'André de Brancas ;

- chapelle du Mont-Carmel, qui s'étendait sur trois travées, à côté d'un vitrail qui représentait Saint-André ;

- chapelle du Calvaire, qui s'étendait sur trois travées ;

- chapelle du Saint-Nom de Jésus, à côté d'un vitrail représentant Saint-George ;

- chapelle Sainte-Madeleine ;

- chapelle Saint-Dominique ;

- chapelle de l'Annonciation, qui fut transformé plus tard en :

- chapelle Saint-Louis-de-Gonzague.

| Chapelle terminant la nef latérale du bas-côté sud, dédiée à la Vierge Marie, avec un retable orné d'un grand tableau, où la Vierge Marie tient l'enfant Jésus. Autel et retable en bois, de type classique, colonnes d'ordre corinthien. Cet autel est appelé « autel privilégié ». Monseigneur Saudreau est enterré au pied de cet autel. | |||

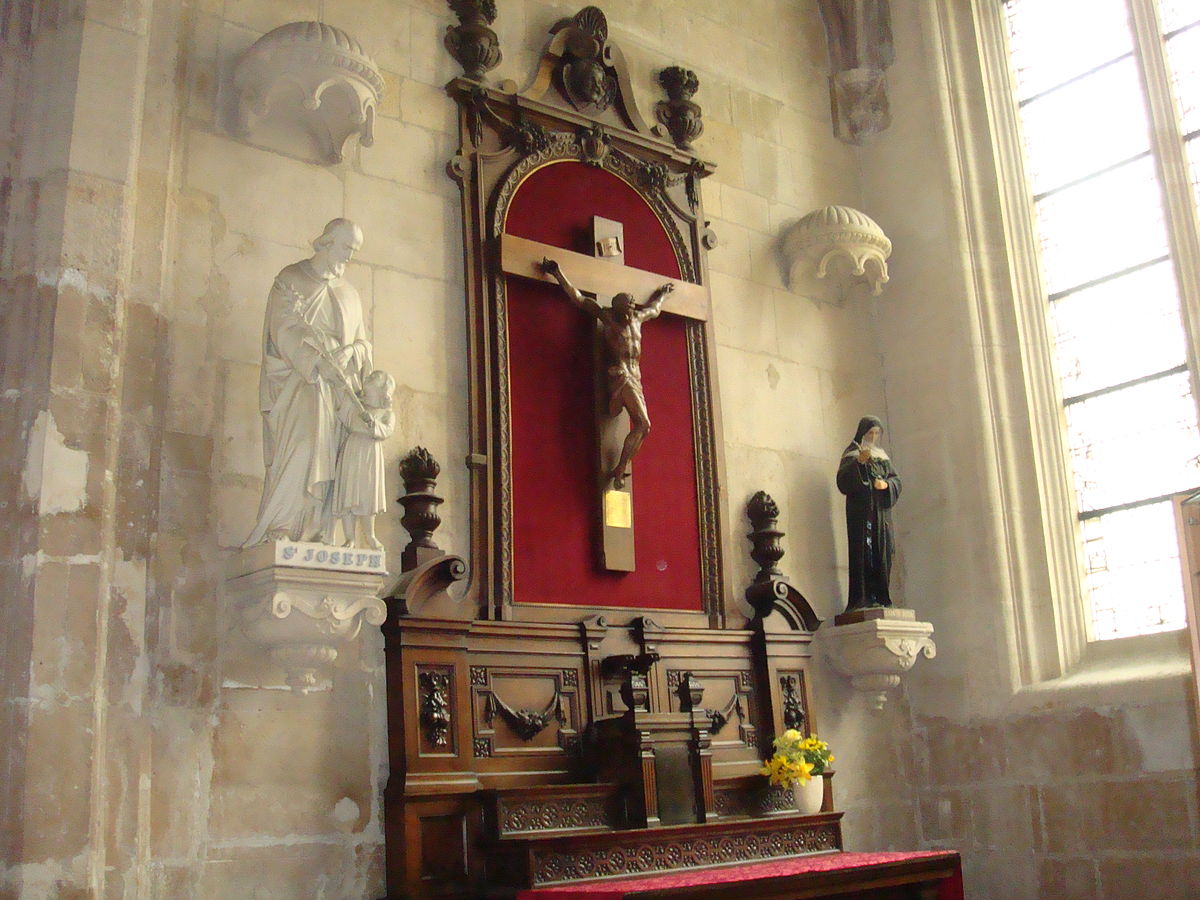

| Retable classique (provenant du collège des Ormeaux du Havre), en bois. L'influence classique se voit sur des éléments comme les flambeaux et la tête d'ange sculptée en haut du retable, qui porte en son centre une croix avec une plaque. Le retable est entouré par les statues de saint Joseph et de sainte Rita. |

Transept

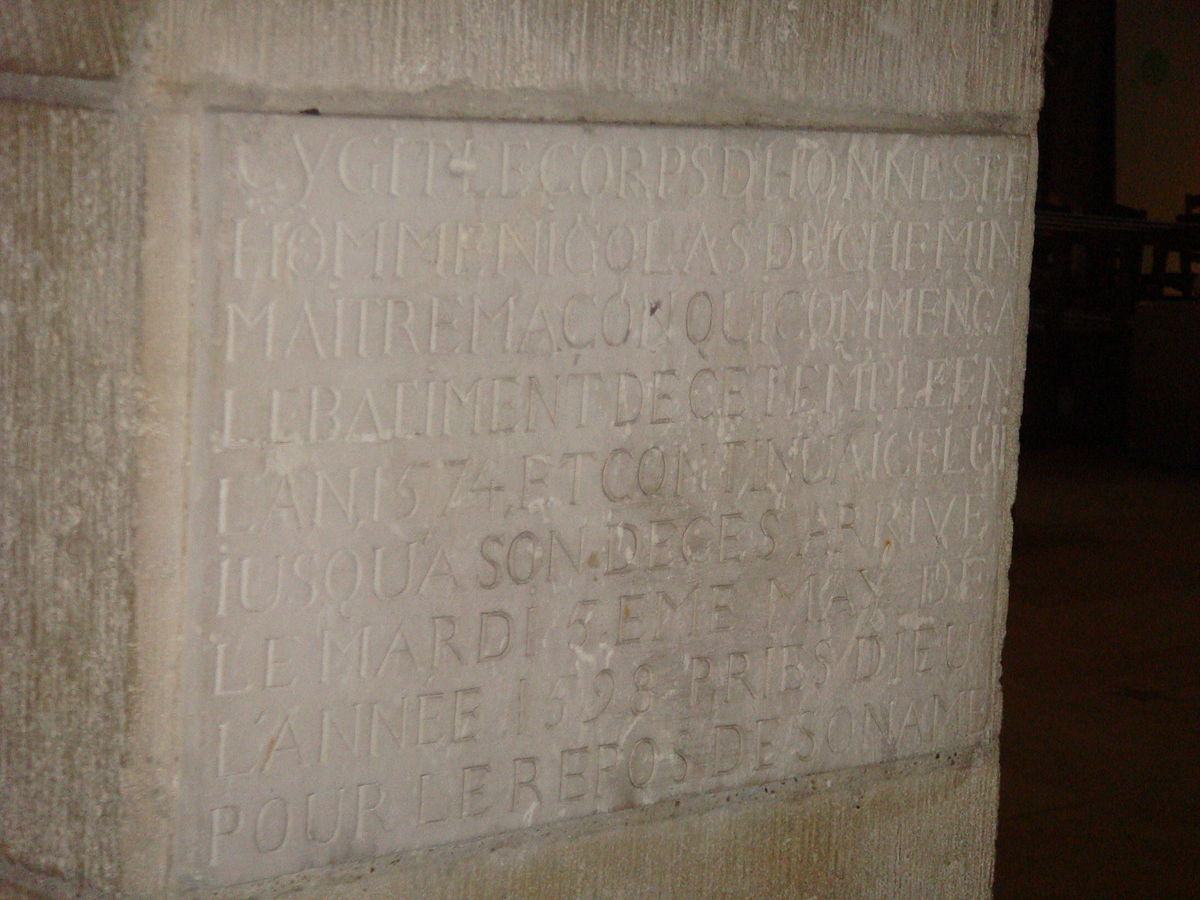

Ce transept se fait remarquer par sa petite taille : à l'extérieur il est visible mais à l'intérieur, il s'efface car en largeur, il ne correspond qu'à une seule travée ; cela montre une influence du style Renaissance. En haut, la voûte en ogive possède des têtes sculptées. Au-dessus de chaque entrée est percé un œil-de-bœuf. À l'entrée sud, il y en avait un deuxième (juste au-dessus de la porte), qui n'a pas été restauré lors des précédents travaux. Dans le croisillon sud (contre un mur), il y a une sculpture de Jésus-Christ peinte (polychrome) venant de la chapelle des collèges des Ormeaux et propriété de l'association Saint-Thomas d'Aquin. Au niveau du transept se trouve l'emplacement de la tombe de Nicolas Duchemin (premier maître-maçon qui a bâti le bâtiment actuel).

La plaque de Nicolas Duchemin (sur l'un des deux pilastres de la nef principale, au niveau du transept, au sud) porte l'inscription suivante :

« CY (•) GIT LE CORPS D'HONNESTE

HOMME NICOLAS DUHCHEMIN QUI COMMENÇA

LE BATIMENT DE CE TEMPLE EN

L'AN 1574, ET CONTINUA CELUI

IUQU'A SON DÉCES ARRIVE

L'ANNEE 1598. PRIES DIEU

POUR LE REPOS DE SON AME »

• : Le mot semble avoir été ajouté après être devenu illisible en raison de la légère érosion de la pierre.

Le chœur

L’autel se trouve au centre du chœur, au même emplacement que l'ancien autel. L’autel actuel, en plomb et décoré avec des ceps de vignes forés, est l'œuvre du sculpteur Kaeppelin. Le maître-autel date de 1974. L'ancien maître-autel a été détruit, brûlé après l'explosion de la bombe. La cathèdre (siège de l'évêque), recouverte de feuilles d'or, se situe dans l'abside (au fond du chœur), entourée (sur les côtés de l'abside) de deux rangées de stalles de style classique, datant du XVIIe siècle.

Le chœur est peu décoré aujourd'hui, mais avant le bombardement il était orné de plusieurs sculptures et de statues, ainsi qu'une balustrade devant l'autel. Aujourd'hui il est entouré par les statues des apôtres de Jésus. Ces statues sont en bois et peintes, mais la majorité ont été détruites pendant la révolution et refaites en plâtre. Parmi les rescapées, il y a celle des 4 évangélistes, dont les socles en pierre représentent leurs symboles (l'aigle, l'ange, le lion et le taureau). De plus quelques tableaux présentent la vie de Jésus. Les murs du chœur sont ornés de lambris en bois cirés avec des rehauts de dorures. Une lampe de sanctuaire est au-dessus de l'autel (avec une veilleuse pour symboliser la présence de Dieu dans la cathédrale) dans laquelle est gravé : « Cette lampe a été donnée à l'église Notre-Dame du Havre en l'an 1802 lorsque Mr François Louis Malleux ancien vicaire général du diocèse de Rouen et chanoine honoraire de l'église cathédrale de Rouen en étoit Curé ».

Lampe de sanctuaire au-dessus de l'autel. |

L'adoration des bergers. En haut du cadre doré, il y a une agrafe à coquille et rubans en bois et doré, et une agrafe en bas aussi en bois et doré. |

Adoration des mages. | |

Tableau de la Cène. |

La Flagellation. |

Les saints apôtres évangélistes : Saint-Marc. |

Saint-Mathieu. |

| Saint-Luc. | Saint-Jean. | Maître autel, œuvre de Kaeppelin, en plomb avec décoration en forme de ceps de vignes, décorés à la feuille d'or. |

Sacristie

La sacristie a été très endommagée lors du bombardement. En effet la bombe a provoqué un incendie ; une très grande partie du mobilier, en bois, a été détruite dans le feu. Ce mobilier a été reconstitué à l'identique, en bois de chêne.

Dans la sacristie on trouve aussi des ornements liturgiques classés au patrimoine historique. Une partie de la sacristie a été condamnée de l'intérieur pour pouvoir y installer une chaudière, et n'est donc accessible que par l'extérieur (l'entrée de la sacristie dans le bas-côté nord est aussi condamnée).

Autres équipements

Le chemin de croix est celui qui était dans le paquebot Normandie, propriété de l'association Saint-Thomas d'Aquin. De plus, les panneaux d'affichage en bois présents dans la cathédrale proviennent aussi du paquebot Normandie ; ces panneaux avaient été alourdis avec du plomb, car à l'origine ils ne devaient pas se déplacer dans le paquebot (lors d'une tempête par exemple).

Bas-côtés vues de l'extérieur, tour de la cathédrale et petite tour de la sacristie. |

La nef et sa voûte. |

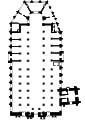

Plan de la cathédrale (abside dirigé vers l'est). | |

| La cathèdre. |

Une travée: une grande arcade entre la nef centre, et la nef latérales, au-dessus une petite baie vitrée. | ||