Cathédrale Notre-Dame du Havre - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Histoire

Les premières constructions

Sans compter la première chapelle Notre-Dame-de-Grâce, trois édifices (deux chapelles et une église) se sont succédé en ce lieu depuis la construction de la ville du Havre.

Au XIIe siècle, il y avait une chapelle Notre-Dame-de-Grâce, bien qu'il n'y eût aucune ville à l'époque, des pêcheurs y habitaient. D'ailleurs la chapelle a donné son nom au marais, le « marais de Grâce », aussi appelée « marais de Notre-Dame de Grâce » (qui donnera plus tard le nom de la ville du Havre de Notre-Dame-de-Grâce, puis Le Havre-de-Grâce); cette chapelle disparaît en 1419.

Lors de la construction de la ville, le curé de l'église Saint-Michel d'Ingouville (aujourd'hui chapelle) décide de construire en 1520 une petite chapelle en bois et en chaume dont la construction s'achèvera en 1522 et qui sera emportée par la « mâle marée » en 1525..

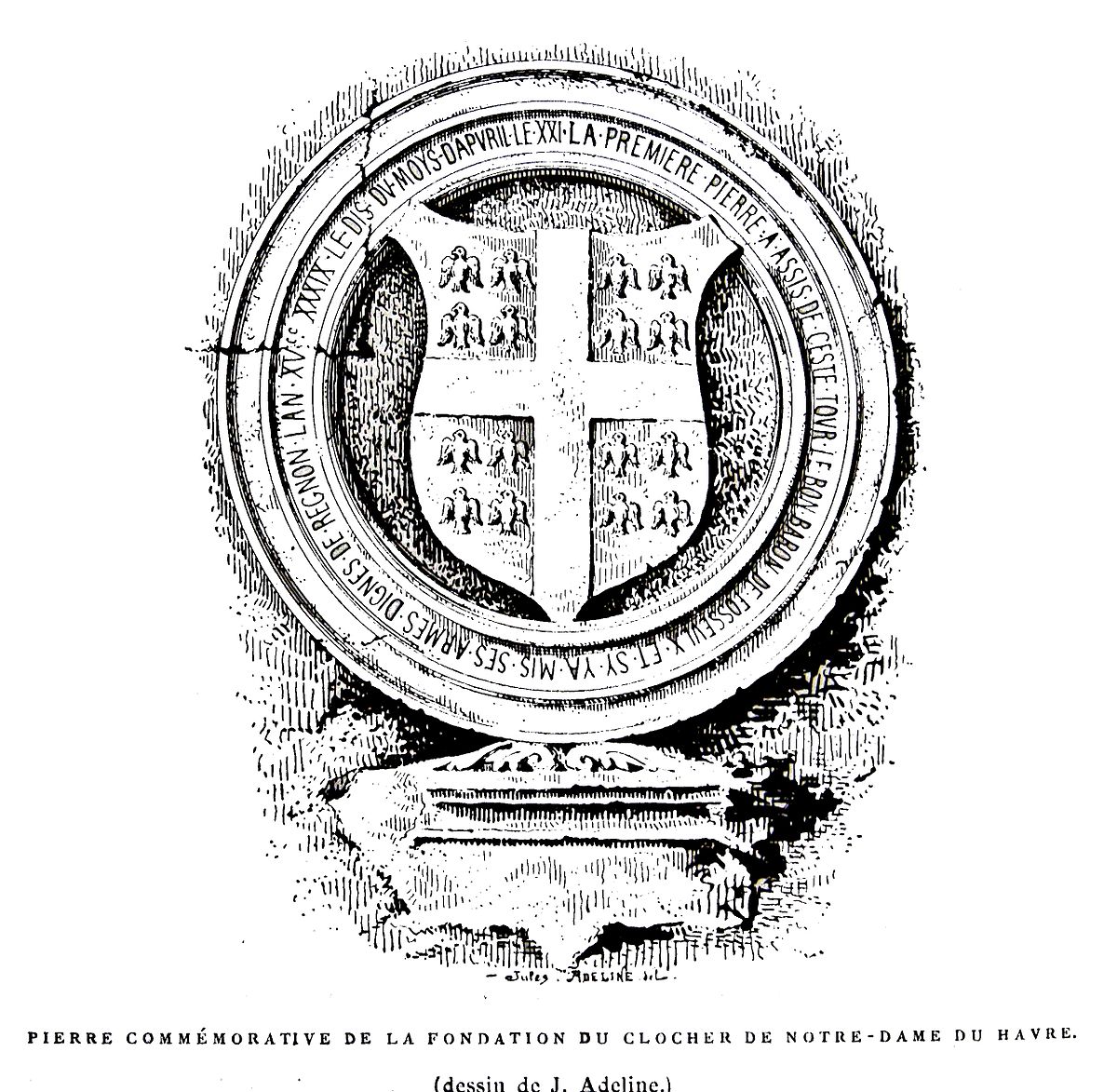

De 1525 à 1527, la chapelle est régulièrement victime d'inondations : lors de certaines messes l'officiant était debout sur un banc pour terminer l'office(à l'époque, la ville connaît un phénomène d'acqua alta malgré l'existence de digues en bois). Ainsi, une chapelle en bois est reconstruite avec des piliers en pierre en 1536 et devient église. Une tour lui est adjointe en 1540 (elle est abaissée en 1563 par ordre du roi Charles IX), dont la première pierre a été détruite, posée par Claude de Montmorency, baron de Fosseux et gouverneur de la ville à l'époque ; ce bâtiment élevé par Guillaume de Marceille, trésorier de la ville, était destiné à préparer la construction d'un bâtiment plus grand. Lorsque la ville, livrée par les Huguenots, tombera aux mains des Anglais, la tour servira de tour d'artillerie pour bombarder les forces françaises placées sur les hauteurs de la ville.

En 1549, Henri II visite l'église Notre-Dame ; pour cette visite, des artistes ont fait deux médaillons représentants Henri II et Catherine de Médicis placés dans le portail sud du troisième édifice qui disparaîtront lors des bombardements de 1944.

Ce bâtiment ayant été saccagé par les Huguenots, il est ensuite reconstruit en pierre (à partir de 1575). Après la reprise de la ville, livrée aux Anglais par son gouverneur protestant, selon le traité d'Hampton Court, la flèche de style gothique est détruite et un nouveau sommet est constitué : une petite flèche octogonale de type classique en forme de dôme. La flèche primitive, entourée de clochetons avec un clocher très élevé, a été utilisée comme phare du port la nuit.

Construction du bâtiment actuel

En 1572, une réunion présidée par Sarlabos (gouverneur du Havre), décide la construction de l'église ; le maçon Richard Mallet est désigné par le gouverneur pour diriger le chantier : il jette les fondations de l'église mais disparaît en fin d'année 1573 ; le gouverneur désigne le maître-maçon Nicolas Duchemin pour continuer les travaux. La première pierre sera posée en 1575 par Duchemin et Sarlobos, lequel poursuivra la construction de l'église jusqu'à sa mort le 5 mai 1598.

Les protestants avaient saccagé toutes les chapelles catholiques du Havre avant de livrer la ville aux Anglais ; Sarlobos, lui, était un ultra-catholique. La reconstruction de Notre-Dame en pierre (un bâtiment « solidement ancré ») et dans des dimensions relativement grandes pour une simple église paroissiale (elle resta dans la pratique une chapelle jusqu'à la Révolution de 1789) peut se voir ainsi dans une perspective d'une chasse des protestants dans la ville.

La construction commence en 1575 pour se terminer en 1610. Le plan de l'église est attribué à un architecte italien : Spinelli d'Urbino; bien qu'italien, il aurait gardé certains éléments d'architecture gothique car cette architecture reste encore aimée des Français à cette époque; mais cette attribution reste sans preuve directe : dans les archives d'Urbino, aucune trace de sa participation au chantier de l'édifice n'a été trouvée, mais Spinelli était bien présent au Havre puisqu'il a dirigé les chantiers de la citadelle du Havre.

Nicolas Duchemin est inhumé dans le bâtiment, et un pilier du transept porte une ancienne stèle rappelant la présence de la sépulture de l'architecte dans la cathédrale ; avant sa mort il a terminé la nef sans la voûte (1597) et le chœur (1585).

Entre temps, un procès opposant le roi et le diocèse de Rouen au seigneur de Graville s'ouvre de 1583 à 1586 ; ce procès appelé « Procès pour le patronage » pose en fait la question du découpage paroissial du Havre, le roi voulant créer une paroisse pour l'église Notre-Dame et une autre paroisse pour l'église Saint-François, le roi étant soutenu par l'archevêque de Rouen. En effet, les deux églises havraises n'étaient que des chapelles succursales de l'église Saint-Michel d'Ingouville ; mais le seigneur de Graville refuse cela et veut que le Havre reste dans la paroisse d'Ingouville (Ingouville faisant partie de son domaine).

Le fait qu'avant la création de la ville, les marais de Grâce étaient partie intégrante du domaine du seigneur de Graville et que François Ier a dû confisquer une partie de son domaine pour créer la nouvelle ville, permet au seigneur de Graville de gagner et les deux églises restent dans la paroisse d'Ingouville jusqu'en 1802.

En 1603, Henri IV, visitant le Havre, voit le chantier de l'église, et accorde une rente de 1500 livres par an pour le terminer et entretenir le bâtiment ; cette rente a pris fin avec la révolution de 1789. En l'honneur de cette visite, deux médaillons représentant Henri IV et Marie de Médicis ont décoré le portail sud jusqu'en 1945. Les portails latéraux ont été construits en 1604 et en 1605 par deux architectes différents, ce qui explique certaines disparités entre eux. Durant leur construction, le chantier a subi des ralentissements du fait des troubles de la Ligue. Les autels de l'église sont bénis par l'évêque in partibus de Damas en 1605.

En 1605, le trésorier du Havre et lieutenant du roi Fleurigant fait élever la chapelle de Sainte-Madeleine, dans laquelle il fut enterré ; la plaque tombale était ornée de cette épitaphe : « En cette chapelle git le corps de noble homme Messire Loys Fleurigant, en son vivant conseiller du roi et lieutenant particulier en la vicomté de Montivilliers, par le soin et à la diligence duquel étant trésorier de cette église en l'année 1605 les autels d'icelle ont été bénis par M. l'évêque de Damas et le plus grand revenu du trésor de céans provenant de ses aumônes, auparavant incertain et casuel, rendu plus clerc et assuré sous la faveur de M. le marquis de Villars gouverneur de cette ville : et durant le temps de sa charge de trésorier a fait restaurer et construire une bonne partie de ce bâtiment et notamment de cette chapelle en laquelle il a élu les sépultures de lui et des siens. Il est décédé le 3e jour d'octobre 1617. »

La façade principale, quant à elle, est construite de 1611 à 1638. Pour en achever la construction, les architectes rouennais Pierre Hardouin et Marc Robelin sont appelés au Havre. En 1636 se termine la construction des bas-côtés et des voûtes des chapelles. Mais en 1638, la façade principale, tout juste terminée, s'incline vers la rue à cause d'un affaissement du terrain; relevée par le maçon Hérouard, elle reste inachevée jusqu'aux travaux des années 1830, où l'on ajoute le tympan au-dessus du portail principal. Le 7 septembre 1638, le sol s'affaisse à nouveau, mettant à découvert plusieurs sépultures, mais il est refait la nuit-même avec un nouveau pavage.

L'église Notre-Dame du Havre de Grâce, du XVIe siècle à 1944

En 1637, le gouverneur de la ville, le cardinal Richelieu offre un grand orgue, dont le buffet est sculpté par Simon Levesque, et le jeu livré par Guillaume Losselier, facteur d'orgue à Rouen. Il offre également à l'église Notre-Dame une cloche nommée Cardinale ; par ailleurs, il projette de faire de l'église Notre-Dame une cathédrale, en démembrant le diocèse de Rouen, mais meurt avant d'appliquer son projet. En 1694, la cathédrale est endommagée par un bombardement de la flotte anglaise et hollandaise : l'aile droite (bas-côté sud) est endommagée et la toiture incendiée. Les réparations de l'édifice s'élèvent à 900 livres.

En 1759, le bâtiment est endommagé par les bombardements de la flotte anglaise ; une partie de la voûte est endommagée, et la chapelle Saint-Sébastien est partiellement détruite (elle a été refaite entièrement après). En 1756, un ossuaire en bois, accolé à la tour, est détruit. Le rond-point n'est pas encore fini en 1768. En 1777, l'église Notre-Dame reçoit de nouvelles cloches qui sont bénies la même année. En 1790, une pierre détachée de la corniche tombe et tue un paroissien qui se retrouve écrasé, mais aucune restauration n'est entreprise. En 1794, la couverture du toit (en mauvais état) est refaite.

Légende :

- noir et jaune : bâtiment actuel ;

- jaune : murs qui auraient dû être détruits ;

- rose : projet d'extension de l'abside.

Lors de la Révolution, l'église, saccagée comme de nombreuses autres, devient un temple de la Raison. Les cloches ont été descendues et refondues pour devenir de la monnaie ou des canons en 1793. Une seule a été conservée. Les noms des cinq premières cloches étaient :

- Louise-Auguste qui pesait 5298 livres ;

- Marie qui pesait 3824 livres ;

- Antoinette qui pesait 2700 livres ;

- Joseph qui pesait 2151 livres ;

- Jeanne qui pesait 1463 livres.

Elles ont été fondues par Claude Poisson de Rouen le 31 janvier 1777. La cloche principale en bronze portait l'inscription : « L'an de J.C. 1777, Louis XVI, étant roi de France et de Navarre, patron de cette Ville du Havre de Grâce, à cause du Marquisat de Graville, et la reine, son épouse, Marie-Antoinette-Joseph d'Autriche, m'ont nommée comme ci-dessus, j'ai été bénite par Jean-Antoine Mahieu, docteur de la maison de Sorbonne et curé de cette église, M.M. Denis Mouchel, J.B. Houssaye, Y.J. Costé, P.J. Faure étant marguilliers. ».

En 1813, deux nouvelles cloches sont bénies. L'église et sa tour sont restaurées une première fois sous la Restauration (la réfection s'étale de la fin des années 1820 jusqu'aux années 1840) : un tympan est construit (1839), le sommet de la tour est refait ; de plus, quelques pierres de taille ont été enlevées, et les trous comblés par des briques de Saint-Jean. Pendant cette rénovation, un projet d'agrandissement du chœur est proposé, mais pas réalisé. L'abbé Cochet demande, en 1845, de refaire une flèche gothique comme la flèche primitive de la tour, mais la municipalité refuse.

En milieu d'année 1905, la façade principale est partiellement restaurée ; en milieu d'année 1904, certaines sources rapportent en effet une dégradation importante : les arêtes de frontons sont usées, la décoration (bas-relief en partie détruits) est très abîmée, de même que les pots-à-feu qui tiennent « miraculeusement », les balustrades sont en très mauvais état et des chutes de pierres (sur le trottoir de la rue) sont signalées, la façade en pierre de Caen est couverte d'une couche de suie, les meneaux de la grande baie sont abîmés ; enfin, il est rapporté qu'en temps de pluie ou de grand vent, la verrière de la façade principale se désagrège peu à peu, laissant tomber des morceaux de verre.

La restauration, achevée le 26 octobre 1905, se révèle médiocre : seul le haut de la façade est restauré (les parties les plus atteintes avant cette restauration se situant vers le haut), mais en bas les colonnes et leur socles restent fissurés ; en haut, le grand fronton a été restauré avec sept gros blocs de pierre de Saint-Maximin et les pots-à-feux sont refaits en pierre d'Euville. Cette restauration reste partielle à cause du manque de financement : la municipalité havraise et la fabrique Notre-Dame y ont en pris part, mais sans l'aide de l'État qui avait exprimé son refus de financer le chantier.

En 1918, l'édifice est classé au patrimoine historique.

En 1940 Émile Blanchet est ordonné évêque de Saint-Dié en l'église Notre-Dame du Havre. Durant la Seconde Guerre mondiale, les bombardements allemands de l'invasion de la France, en août 1941, ont fragilisé deux vitraux originaux, qui ont survécu jusqu'à aujourd'hui, mais tous les autres ont été soufflés, par les explosions. Ces deux vitraux ont été démontés et cachés dans la campagne normande, ce qui a permis de les sauver des bombardements suivants en septembre 1944. Le 14 juin 1944, un bombardement britannique abîme la couverture de la toiture, du côté sud, et la couverture de la flèche de la tour. La majeure partie des destructions au Havre est due aux raids britanniques dans la nuit du 5 au 6 septembre 1944.

Bombardements et reconstruction

Malgré les bombardements de l'aviation britannique (la RAF), l'église reste debout, sans toutefois être épargnée : une bombe détruit une grande partie de la nef. La façade ouest (côté rue de Paris, l'entrée principale de la cathédrale), abîmée par les éclats projetés par les bombes, ne s'effondre pas ; la tour, peu atteinte, reste debout, bien qu'une des cloches tombe et se fissure (elle a été remplacée par une nouvelle cloche) ; la nef, de la façade jusqu'au transept, est détruite, à l'exception d'une infime partie du bas-côté sud : cinq travées sont détruites complètement, les voûtes se sont effondrées, et le grand orgue de Richelieu est détruit. Le transept (resté debout ainsi que les portails latéraux) et le chœur subsistent, mais les voûtes du transept sont très abîmées (certaines pierres sont tombées). L'abbé Delozanne (vicaire de la paroisse Notre-Dame) et le sacristain sont tués alors qu'ils s'étaient réfugiés, en vain, dans la chapelle de la tour. Par ailleurs, un grand nombre d'ossements sont tombés des voûtes : ils proviennent certainement de l'ancien cimetière qui entourait l'édifice, supprimé au XVIIIe siècle ou XIXe siècle siècle : il était de coutume depuis le Moyen Âge de placer des ossements exhumés dans les voûtes, par respect pour les défunts concernés.

Lors de la reconstruction, plusieurs architectes veulent détruire l'église ou transformer le bâtiment en musée. Mais Auguste Perret, l'architecte en chef qui s'occupe de la reconstruction du centre-ville du Havre, sauve l'édifice en décidant de le reconstruire un peu plus à l'ouest (d'où la création du parvis). De plus, le père Blandin s'assure auprès des responsables des monuments nationaux que le bâtiment reste dédié au culte.

Les chantiers de reconstruction et de rénovation débutent en fin d'année 1949. Le lieu est temporairement fermé au culte, bien que le 5 septembre 1950 une messe commémorative aux victimes des bombardements ait été célébrée à un autel secondaire, à côté de l'entrée de la sacristie. En 1952, le culte dominical est repris, mais les messes de semaine n'ont pas lieu à la cathédrale pour ne pas entraver les travaux ; pour les messes, seuls le chœur et le transept sont ouverts. En 1954, le curé de Notre-Dame (le père André Forster) fait construire un petit orgue qui est installé dans l'abside, depuis l'orgue a été déplacé dans une chapelle pour pouvoir installer la cathèdre dans l'abside. Mais les financements manquent, et en 1969, il ne reste plus qu'un seul ouvrier dans le chantier pour éviter sa fermeture. À cette époque, le père Blandin fait pression sur l'État pour accélérer les travaux. Plus tard, les portails du transept sont réouverts et la nef est restaurée peu à peu. Puis de nouveaux vitraux, réalisés par Michel Durand (maître-verrier) sont placés.

En 1980, le grand orgue restauré est remis en place et béni par monseigneur Saudreau qui assiste l'archevêque de Rouen, Monseigneur André Pailler, et Jean Legoupil devient organiste titulaire des orgues de la cathédrale. Le buffet d'orgue a été reconstruit par l'ébéniste Jean-Pierre Francelli, et le jeu d'orgue est dû au facteur d'orgues Thes Haerpfer-Erman. En 1990, les murs extérieurs de la sacristie sont lavés, car les pierres avaient été noircies par la pollution, et les gargouilles sont restaurées.

En 1994, le chœur est rénové et aménagé : des lambris en bois décoré avec des dorures, de style classique, sont mis contre les murs de l'abside, la cathèdre et les deux tabourets assortis sont restaurés, quatre tableaux présentant des scènes de la vie de Jésus sont restaurés et sont placés sur les lambris, et derrière la cathèdre est placée une gravure représentant Jésus revenant dans la gloire, sur un panneau et les stalles contre les lambris sur la dernière travée (aux murs obliques). En 1994, les bas-côtés sud, à l'est du transept, menacent de s'effondrer, les contreforts sont démontés et un imposant échafaudage en bois est mis en place pour remplacer temporairement les contreforts. Il faut attendre 2001 pour que des travaux commencent.

Le parvis de la cathédrale se situe à un niveau plus bas que celui de la ville actuelle. Il a gardé le niveau qu'elle avait avant les bombardements, la nouvelle ville ayant été reconstruite sur les débris de l'ancienne. De même, le parvis de l'église Saint-Joseph, et les jardins de l'hôtel de ville sont plus bas, pour la même raison. Après la guerre, d'autres travaux de rénovation sont nécessaires, comme ceux des chapelles sud (réseaux, contreforts, balustrades, voûtes), rénovées entre juin 2001 et janvier 2004; pendant les travaux, le portail sud est fermé, le bas-côté sud et la nef latérale sud sont cloisonnés, à l'est du transept ; ceci explique pourquoi monseigneur Guyard n'a pas été ordonné évêque dans la cathédrale. Ces travaux sont la conséquence d'un problème survenu en 1994: des fissures sont apparues sur les contreforts qui ne soutenaient plus des murs menaçant de s'effondrer. Provisoirement, les contreforts ont été démontés, et des étais en bois, calés par des plots en béton, assuraient le maintien des murs en attendant les chantiers. Lors de sondages effectués par la municipalité, aucune fondation n'a été trouvée sous les murs : les piliers en bois ont totalement pourri sous terre: le caveau creusé pour enterrer le père Blandin a certainement affaibli les murs et leurs contreforts. Entre 1994 et 2001, les murs étant mal soutenus, les bas-côtés sud-est et le chœur se sont légèrement déplacés.

À sa fondation, Notre-Dame était une simple église paroissiale. Elle n'est devenue cathédrale qu'en 1974, lors de la constitution du diocèse du Havre sur la partie occidentale de l'archidiocèse de Rouen. Le diocèse du Havre est créé après la fin des chantiers de reconstruction de l'actuelle cathédrale du Havre. La cathédrale fait partie de la paroisse Saint-Yves de la Mer. Une partie de la vaisselle eucharistique (ciboires, calices, coupelles…) est classée (par exemple un calice offert par Charles X à l’occasion de son sacre) ; elle reste toutefois utilisée dans les offices. En revanche, une partie de la vaisselle eucharistique classée provenant de la cathédrale est introuvable. Aujourd'hui, outre le culte catholique, la cathédrale accueille des concerts, notamment des concerts d'orgue, surtout à l'occasion de l'avent et du carême.

Actuellement, malgré les dernières rénovations et reconstructions, la cathédrale est dégradée. Le mauvais état de l'extérieur et d'une partie de l'intérieur s'explique par les problèmes de financement : en 1999, lors de la tempête, la cathédrale de Rouen a été gravement endommagée (un clocheton était tombé dans le chœur) et, pour réparer les dégâts, une grosse partie des aides de l'État au budget municipal consacré à la cathédrale du Havre a été réaffectée au budget de restauration de la cathédrale de Rouen. Cela explique l'extrême lenteur de cette restauration.

L'archiprêtre de la cathédrale est aujourd'hui le père Bruno Golfier, et l'évêque du diocèse du Havre est Monseigneur Michel Guyard. Le vicaire général est le père Marcel Maurin.

Les curés, archiprêtres et évêques du Havre

| Curés | Date du ministère | Curés | Date du ministère |

|---|---|---|---|

| Pierre de Roulin | 1516-1521 | François Malleux | 1802-1804 |

| Étienne de Rains | 1521-1549 | Nicolas Paris | 1804-1826 |

| Jacques Vimont | 1549-1556 | Louis Robin (nommé évêque de Bayeux) | 1826-1836 |

| Adam Deschamps | 1556-1567 | François Leclerc | 1836-1848 |

| Pierre Dubosc | 1567-1582 | Jean-Baptiste Bénard | 1848-1873 |

| Guillaume Hamart | 1582-1583 | Jean-Baptiste Duval (nommé évêque de Soissons) | 1873-1890 |

| Jehan Louvel | 1583-1586 | Pierre Varin | 1890-1911 |

| Jacques Martel | 1586-1616 | Eugène Julien (nommé évêque d'Arras) | 1911-1917 |

| Roland L'Hérel | 1616-1642 | Charles-J. Alleaume | 1917-1941 |

| Antoine Gaulde | 1642-1649 | Charles Pinel | 1941-1954 |

| Nicolas Gimart | 1649-1655 | André Foerster | 1954-1969 |

| François Dufestel | 1655-1656 | Alexandre Blandin + | 1969-1975 |

| Michel Bourdon | 1656-1669 | Jean Bossard + | 1975-1985 |

| Jean-Baptiste De Clieu | 1669-1719 | Michel Lefebvre + | 1985-1998 |

| Hiérosme Pouget | 1719-1733 | Emmanuel Aubourg + | 1998-2004 |

| Charles de Quélen (évêque de Bethléem) | 1733-1754 | Bruno Golfier + | 2004- |

| Étienne Carrion de L'Eperonnière | 1754-1762 | ||

| Jean Mahieu | 1762-1802 |

Le signe « + » indique que le curé est archiprêtre de la cathédrale.

À noter que le père Jean-Baptiste de Clieu a été curé de Notre-Dame pendant cinquante ans (celui-ci mourut à 90 ans).

| Évêques | Date du ministère |

|---|---|

| Michel Saudreau († 2007) | 1974 - 2003 |

| Michel Guyard | 2003 - en cours |

Chronologie résumée

| Date(s) | Événement(s) | Date(s) | Événement(s) |

|---|---|---|---|

| 1520 | Début du chantier d'une chapelle en bois. | 1791 à 1802 | L'église devient temple de la Raison ; une partie des décorations du chœur sont saccagées. En 1793, toutes les cloches sauf une sont descendues pour être fondues. |

| 1522 | Fin de chantier de la chapelle. | De 1828 à 1841 | Campagne de restauration de l'église : réfection des façades du transept, achèvement de la façade principale (tympan, et grand fronton cintré) et restauration de la tour (sommet refait). |

| 1525 | La « mâle marée » (une tempête) détruit la chapelle qui est reconstruite. | 1918 | L'église est classée au patrimoine historique français. |

| 1536 | Guillaume de Marceilles (trésorier de la ville) élève une chapelle avec des piliers en pierre en vue d'un chantier d'un édifice plus grand. | Août 1941 | Des bombardements allemands soufflent presque tous les vitraux (seuls deux sont rescapés) |

| 1540 | Claude de Montmorency, baron de Fosseux et gouverneur de la ville à l'époque pose la première pierre de la tour. | 5 septembre 1944 | La nef est en partie détruite par une bombe anglaise, le grand orgue est détruit. |

| 1563 | Après l'invasion anglaise de la ville avec la complicité des huguenots, la ville est reprise par les armées royales et le roi Charles IX décide de détruire la flèche gothique et de rabaisser la tour. Cet épisode et la suite des guerres de religions empêchent le début du chantier prévu en 1540 après l'achèvement de la tour. | De 1949 à 1980 | Reconstruction partielle et restauration de l'édifice. La restauration s'achève avec l'inauguration du grand orgue restauré en 1980. |

| 1575 | Le maître-maçon Nicolas Duchemin début le chantier du nouvel édifice (le bâtiment actuel) | 6 juillet 1974 | Ordination épiscopale de Michel Saudreau qui devient le premier évêque du diocèse du Havre. |

| Le 5 mai 1598 | Nicolas Duchemin décède sans avoir achevé son œuvre, et est enterré dans l'édifice non terminé. Le chœur et la nef principale sont finis (par Nicolas Duchemin). Les chantiers sont à nouveau ralentis (voire interrompu) par les guerres de religions. | 7 et 8 décembre 1974 | Consécration de la cathédrale Notre-Dame du Havre et bénédiction des autels par Monseigneur Saudreau et Monseigneur Pailler (archevêque de Rouen). |

| 1604 et 1605 | Les façades du transept et leurs portails sont terminés. | De juin 2001 à janvier 2004 | Restauration des bas-côtés sud entre le transept et le chœur, accompagné d'autres restaurations (tableaux d'autels, retables, etc.). |

| 1605 | *Le trésorier Fleurigant fait élever la chapelle Sainte-Madeleine. *L'évêque de Damas béni les autels. | 2003 | Monseigneur Saudreau, affaibli par la maladie annonce son départ. Michel Guyard reçoit l'ordination épiscopale et devient deuxième évêque du diocèse du Havre. |

| De 1610 à 1638 | Chantier de construction de la façade principale et ses portails (façade ouest) par les architectes Pierre Hardouin et Marc Robelin. | 2007 | Monseigneur Saudreau décède à Paris, il est enterré dans la cathédrale en présence de Monseigneur Guyard. |

| 1636 | Les bas-côtés, chapelles et leurs voûtes sont terminés. | 8 décembre 2009 | 35e anniversaire de la consécration de la cathédrale (dédicace). |

| 1636 | Le cardinal Richelieu (alors gouverneur du Havre) offre le grand-orgue. | ||

| 1638 | La façade principale à peine terminée s'affaisse ; le maçon Hérouard relève la façade. | ||

| 1786 | L'église est visitée par Louis XVI |