Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Architecture

Frontispice

Le frontispice de la cathédrale est richement orné. Les tympans de ses trois portails, surmontés d'un double gable, sont consacrés à la vie du Christ. Puis, au-dessus, la rosace, œuvre d'Erwin von Steinbach en constitue le point central. La particularité de cette rosace, unique en son genre, est d'être composée d'épis de blé, et non de saints, comme c'est la coutume. Ils sont le symbole de la puissance commerciale de la ville.

La façade se caractérise par son grand nombre de sculptures. La plus belle manifestation de cet ensemble architectural est la galerie des apôtres, située au-dessus de la rosace.Cette galerie mérite d'être visitée.

Le portail principal

Le tympan du portail principal, à l'ouest, est entouré de statues de prophètes et de martyrs, et a pour thème la Passion du Christ. Des scènes de l'Ancien et du Nouveau Testament sont représentées sur les voussures.

Au milieu du tympan, une statue de la Vierge à l'Enfant rappelle la dédicace de la cathédrale à Notre-Dame. Une autre statue de la Vierge est située au-dessus du tympan. Elle est surmontée d'une statue du Christ, Roi et Juge, dont le trône est entouré de lions musiciens.

Le portail de gauche

Le portail nord est décoré de statues représentant les vertus, terrassant les vices. Le tympan a pour sujet l'enfance du Christ et les voussures sont décorées d'anges et de personnages.

Le portail de droite

Le portail sud présente le thème classique des Vierges Sages - elles tiennent une lampe et les tables de la Loi ouvertes, à côté du mari idéal - et des Vierges Folles - elles tiennent les lampes retournées, serrent fermées les tables de la loi et sont à côté du tentateur qui tient la pomme de la tentation et a dans son dos des reptiles. Le tympan, quant à lui, représente le Jugement dernier.

Sur les socles des statues, on peut observer d'un côté les signes zodiacaux, et de l'autre les principaux travaux des champs — notamment le passage au fouloir.

Les portails latéraux

Deux autres portails sont sur les côtés de l'édifice, au niveau des transepts. Du côté nord, le portail Saint-Laurent, de style gothique tardif, oeuvre de l’architecte Jacques de Landshut, est orné d'une statue du martyre du saint, mort sur un gril. Ce portail est plus récent que la construction principale, datant de l'époque française. Du côté sud, le portail le plus ancien, de conception romane, est décoré de trois statues. Celle de gauche représente l'Église, droite, couronnée et qui tient la croix et le calice. Elle s'oppose à celle de droite qui représente la Synagogue, avec les yeux bandés - elle refuse de voir la vraie foi -, a sa lance brisée et laisse tomber les tables de la Loi. Au centre, une statue représente le roi Salomon, surmontant deux petites statues rappelant son fameux jugement. Les deux tympans romans, représentent la Dormition et le Couronnement de la Sainte Vierge. On nomme ce portail le portail du Jugement, non seulement en souvenir de Salomon, mais aussi parce que c'est à cet endroit que l'évêque de Strasbourg tenait son tribunal. En hiver avait également lieu à cet endroit une foire, prémisse de l'actuel marché de Noël.

Sur le côté, une statue de jeune femme est dotée des attributs classiques du sculpteur sur pierre. La légende raconte que cette jeune femme serait Sabina, l'une des filles d'Erwin von Steinbach, jeune sœur de Jean, et tailleuse de pierre. Malheureusement, aucun document officiel ne permet d'attester cette jolie histoire.

L’intérieur

L'intérieur de la cathédrale, typiquement gothique, possède un décor riche et varié. L'intérieur est sombre par rapport à la majorité des cathédrales françaises, telles que Reims ou Chartres. Contrairement à une idée communément répandue, la nef de la cathédrale compte avec ses 63 mètres de longueur parmi les plus longues nefs de France, mais les dimensions très réduites du chœur conduisent à un manque de proportionnalité de l'ensemble.

La nef

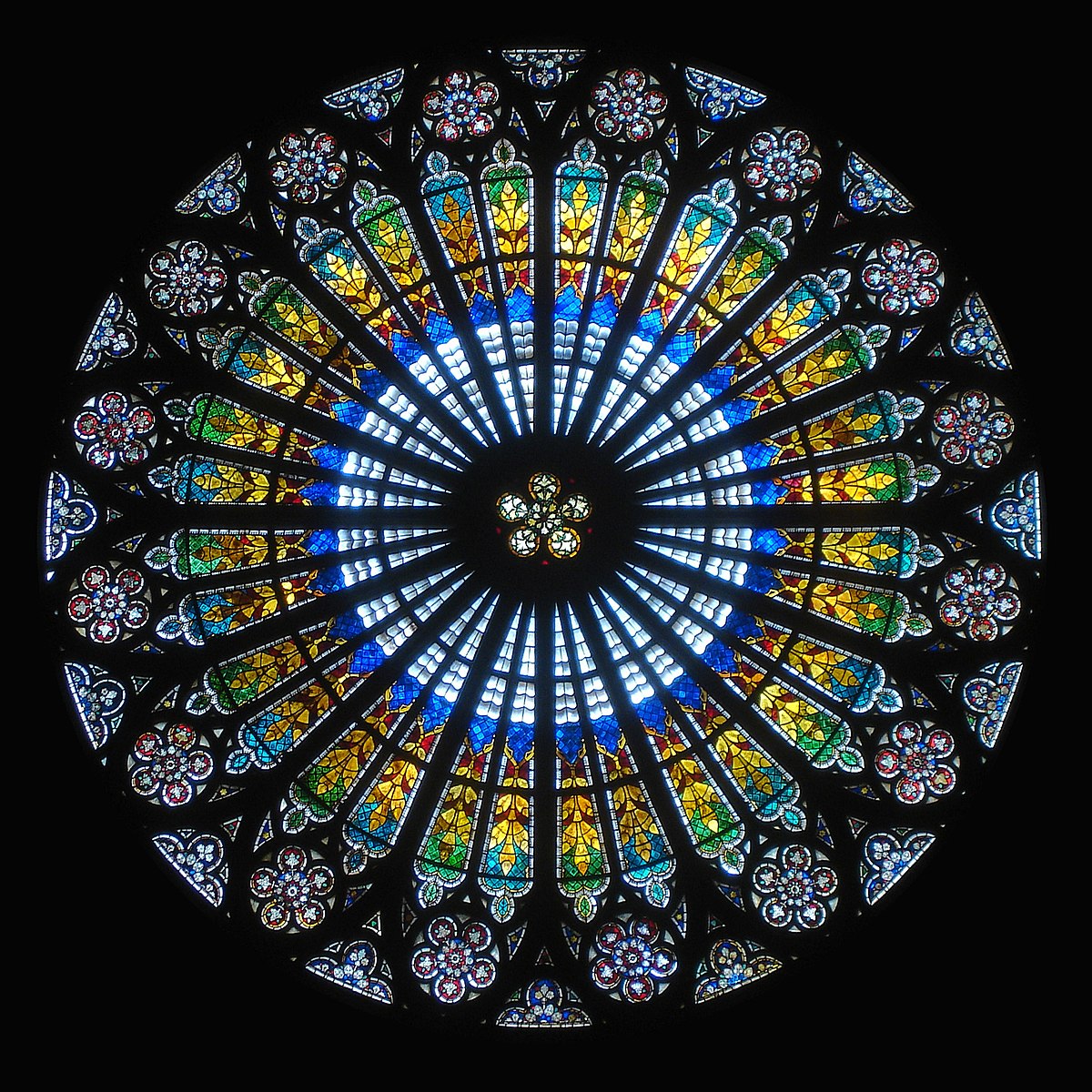

La nef s'élève sur trois étages et contient une riche collection de vitraux. Dans le collatéral Nord, ils représentent les différents Empereurs du Saint-Empire et sont datés du XIIIe siècle. Dans celui côté Sud, les vitraux du XIVe siècle permettent d'admirer des scènes de la vie de la Sainte Vierge et du Christ. Les vitraux du triforium représentent les ancêtres du Christ suivant la généalogie que donne Luc dans son évangile. Au sud, le deuxième personnage de la première fenêtre de la quatrième travée est Juda (patriarche). La grande rosace est quant à elle purement ornementale!

A remarquer : "l'homme le plus fort de la cathédrale". Il s'agit d'une petite statue, placée à la base d'un des piliers de la nef (rangée de gauche en entrant par la porte principale), représentant un homme en train de supporter le pilier. Cet homme soutient donc la cathédrale, ce qui en fait le plus costaud.

Le bras nord du transept

Le bras nord du transept, tout comme le bras sud, est divisé en quatre travées carrées par un pilier central. Le pilier central du bras nord est cylindrique. Les voûtes d'ogives de, les plus anciennes de la cathédrale, sont très bombées, faisant ressembler chacune des quatre travées à des coupoles. La hauteur atteint vingt-six mètres.

On peut voir dans la partie gauche du côté est l'ancienne niche romane, assez majestueuse, de l'autel Saint-Laurent. Ses chapiteaux sont décorés d'animaux fantastiques. Cette niche abrite aujourd'hui les fonts baptismaux, exécutés en 1453 par le maître d'œuvre de la cathédrale de l'époque, Jodoque Dotzinger. Ils sont sculptés d'une manière très fouillée et constituent un chef-d'œuvre de l'art flamboyant. Pour une raison inconnue, ils ne sont pas octogonaux comme partout ailleurs, mais heptagonaux.

En face, du côté ouest, c'est-à-dire contre le mur de l'abside de l'actuelle chapelle Saint-Laurent, se trouve une monumentale sculpture du mont des Oliviers. Celle-ci est commandée en 1498 par Nicolas Roeder pour le cimetière de l'église Saint-Thomas, avant d'être transférée dans la cathédrale en 1667. L’ancienne chapelle Saint-Laurent (1495-1505) est due à Jacques de Landshut qui donne sur le portail nord au-dessus duquel.

Le bras sud du transept

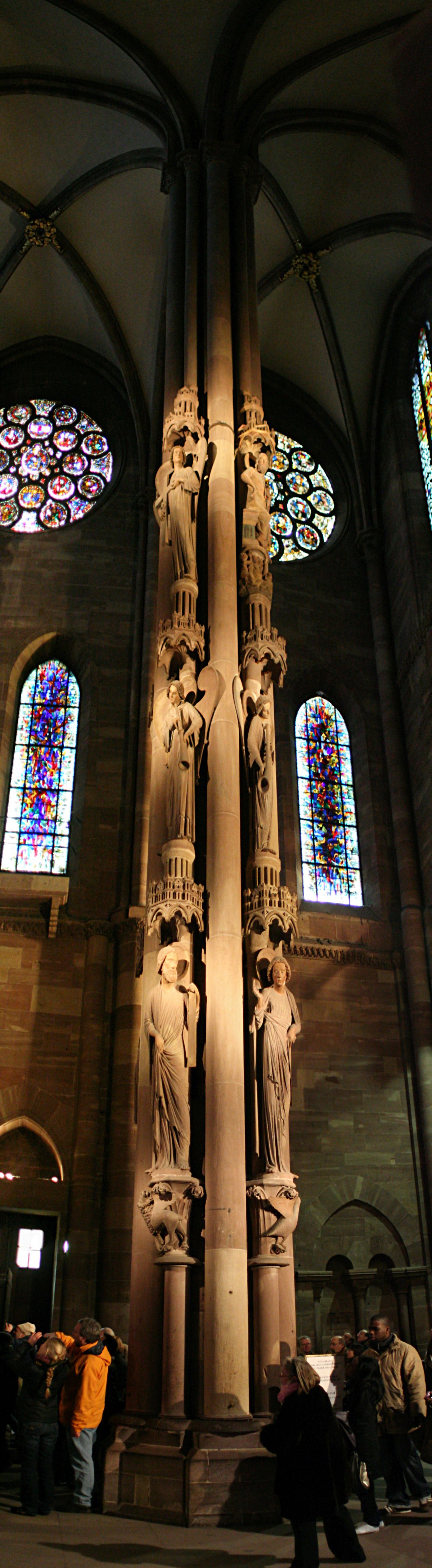

Deux éléments particulièrement remarquables sont situés dans le bras sud du transept. Le pilier des Anges, construit vers 1230, est le pilier central de la salle et porte douze sculptures de toute beauté : la première rangée représente les quatre évangélistes, surmontés d'anges jouant de la trompe. Le groupe supérieur comprend le Christ, assis, entouré d'anges portant les instruments de la Passion.

Dans cette même salle, il faut remarquer la statue d'un homme, accoudé à une balustrade. La légende raconte qu'il s'agit d'un architecte concurrent de celui ayant construit le pilier des anges, prouesse architecturale de l'époque. Il aurait prétendu que jamais un seul pilier ne pourrait soutenir une si grande voûte et attendrait pour voir le tout s'effondrer.

La crypte

La crypte permet de découvrir la partie la plus ancienne de la cathédrale, bâtie au XIe siècle dans un très beau style roman. Réalisée quelques années avant celle de l’abbatiale Notre-Dame de Jumièges (1040-1066), elle présente déjà un plan très ambitieux et original, par l'ampleur et la forme données aux chapelles rayonnantes. À la mort de Robert, en 1037, les parties orientales sont probablement achevées. Cette crypte offrait un ample déambulatoire de 4,6 mètres de large et, de plus, le confessio de type crypte-halle n'existait pas encore et n'a été créé que plus tard, sans communication avec le déambulatoire.

La crypte est composée de trois nefs, séparées par des piliers cruciformes et des colonnes alternés (les deux premières travées orientales seules présentent cette alternance). Là également, la voûte est en berceau et les colonnes sont couronnées par des chapiteaux assez archaïques : deux chapiteaux présentent, aux quatre angles de la corbeille, des bêtes difformes (lions ou démons), les deux autres sont composés de tiges enlacées formant des boucles et spirales symétriques. Elle se termine à l'est par un mur en hémicycle, qui comporte le petit sanctuaire : quatre niches et deux ouvertures murées aujourd'hui.

Sous une Frise composée de feuilles de vigne stylisées et de grappes de raisin, l'appareillage des murs est couvert d'une taille décorative - arêtes de poisson et losanges - qui apporte la preuve que cette partie orientale remonte bien au XIe siècle, car elle se retrouve dans les plus anciennes églises d'Alsace, à Altenstadt et Surbourg. Puis au XIIe siècle, on construit deux files de colonnes dont les formes décoratives sont d'une extrême sobriété, avec des chapiteaux cubiques qui mènent la crypte jusqu'à la nef.

La voûte d'arêtes se termine à l'ouest par un pontil à l'italienne. Les deux escaliers latéraux sont modernes. Entre eux se trouve le caveau - moderne - des évêques de Strasbourg. Déjà après l'incendie de 1150, les parois orientale du transept avaient été refaites.

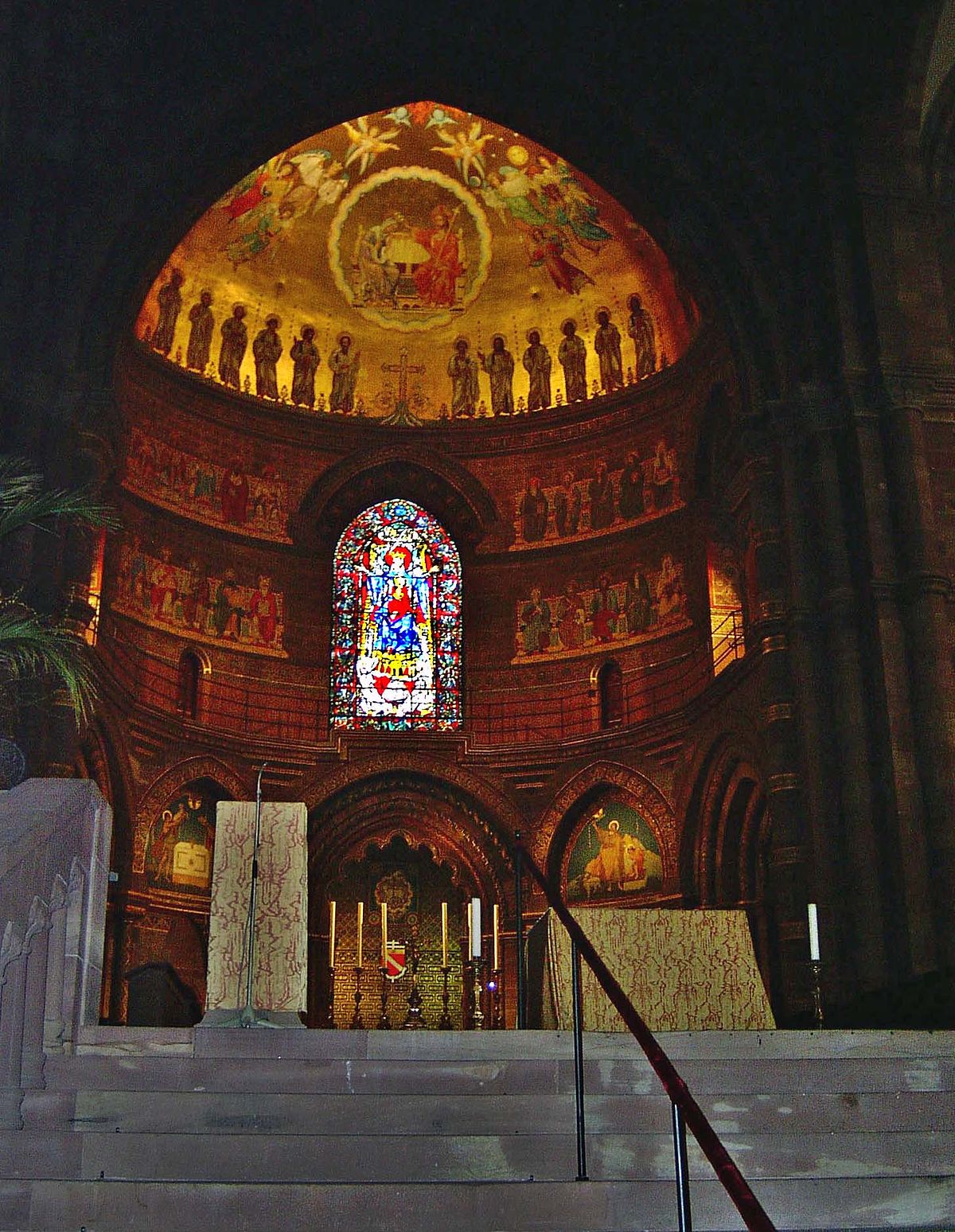

Le chœur

Le chœur roman, dans lequel se trouve l'autel, est surélevé car situé au-dessus de la crypte. Il est orné de fresques, datant du XIXe siècle. Tout comme la voûte du trône du château de Neuschwanstein, celui du chœur rappelle l'art byzantin. Il est orné en son centre d'un vitrail moderne, représentant la Sainte Vierge, à qui est dédiée la cathédrale. On retrouve dans ce vitrail, don du Conseil de l'Europe, les douze étoiles du drapeau européen sur fond bleu, couleur de la Sainte Vierge. Dans le croisillon Nord, un très bel ensemble sculpté et polychromé, datant du début du XVIe siècle et méritant une sérieuse restauration, représente le mont des Oliviers.

Le chœur est meublé de quinze stalles en chêne, datant de 1692. Œuvres des menuisiers Claude Bourdy et Claude Bergerat, ainsi que du sculpteur Peter Petri, elles sont classées monument historique depuis le 13 février 2004, à titre d'objet.

Depuis le dernier trimestre 2004, le chœur est réaménagé sur décision de Mgr Joseph Doré, archevêque, afin de le rendre conforme aux aspirations liturgiques du concile Vatican II. Les rambardes de pierre du grand escalier sont supprimées, afin de permettre une meilleure communion visuelle entre le clergé et les fidèles. Pour améliorer la visibilité, une déclivité en pente douce, de trois pour cent, est réalisée depuis le fond du chœur en partant de l'autel du XVIIIe siècle, jusqu'au haut des marches. Un nouveau mobilier liturgique, en marbre de Carcassonne, est installé, dont la cathèdre et un nouvel autel majeur. Le nouveau chœur est solennellement inauguré le 21 novembre 2004 par Mgr Doré, entouré du cardinal Jean-Marie Lustiger, archevêque de Paris et du cardinal Karl Lehmann, évêque de Mayence, en présence du premier ministre Jean-Pierre Raffarin.

La chaire

La chaire est un exemple de gothique flamboyant poussé à l’extrême. Une cinquantaine de statues la décorent, abordant de nombreux thèmes tels que les évangélistes, la Crucifixion ou encore sainte Barbe. La petite sculpture d'un chien est à remarquer sur les escaliers, qui rappellerait l'habitude d'un prêcheur de venir accompagné de son chien.

En période d'équinoxe, lorsque le soleil brille, un Rayon vert illumine le Christ qui y est sculpté. Au solstice d'hiver, un rayon blanc produit sur ce Christ un effet identique. Ces rayons ont été découverts par Maurice Rosart et étudiés du point de vue astronomique par Louis Tschaen. Selon André Heck, directeur de l'Observatoire astronomique de Strasbourg, le "rayon vert" n'a pas de signification particulière : le verre dont il provient est récent (1875) et le rayon lui-même n'est apparu que récemment, sans doute accidentellement à la suite d'une réparation. Depuis Septembre 2009, la paroisse de la Cathédrale organise les visites et la présentation du rayon vert au public. Pour la circonstance l'entrée de la cathédrale est laissée libre et ouverte à tous.

| Le rayon blanc sur le dais de pierre qui surplombe le Christ à 12h16 le jour de l'hiver. |

Les orgues

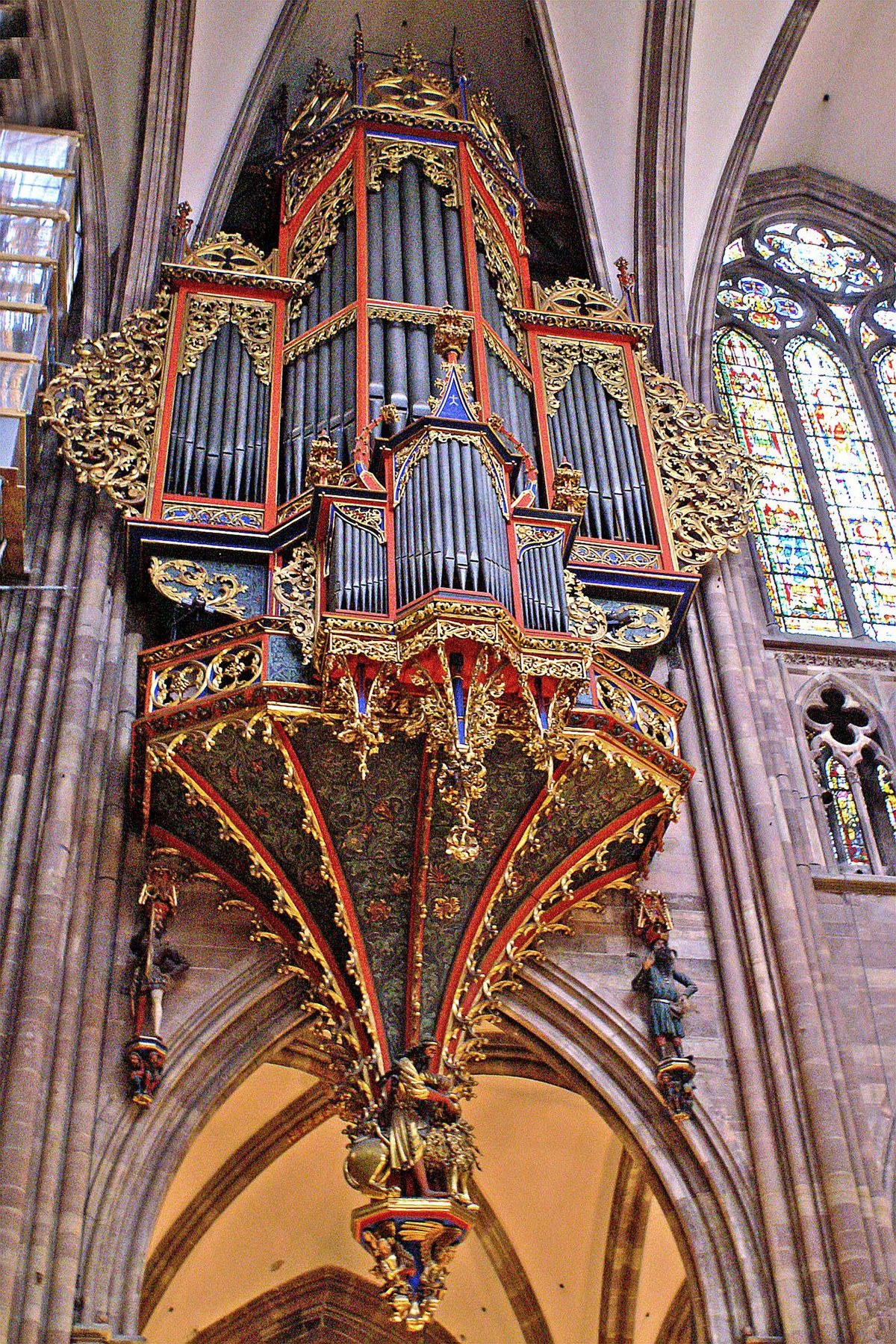

Grand orgue

Le grand orgue de la cathédrale, bien que très orné, est de taille modeste. Contrairement à la majorité des orgues en tribune, au fond des cathédrales, il se situe dans la nef, en nid d'hirondelle, accroché à un mur intérieur, tout comme dans les cathédrales de Chartres et de Metz.

En 1716, André Silbermann, alors au sommet de son art, place l'un de ses plus beaux instruments dans la cathédrale, possédant trois claviers, trente-neuf registres et environ 2 200 tuyaux. Après quelques modifications au cours du XIXe siècle et suite aux dommages de guerre subis par la cathédrale en 1870, l'orgue est reconstruit par l'Allemand Heinrich Koulen, en 1897. Cette restauration est qualifiée de « massacre » par les experts de l'époque. L'orgue Silbermann est totalement perdu à cette occasion et la réputation de Koulen totalement ruinée. En 1935, le facteur strasbourgeois Edmond Alexandre Roethinger reconstruit l'orgue dans un style plus français.

Cet orgue reste jusqu'en 1981, date où il est reconstruit par Alfred Kern, à partir de travaux de Michel Chapuis. Il s'agit de son dernier travail et également d'un de ses plus grands chefs-d'œuvre. L'orgue actuel compte trois claviers pour quarante-sept jeux et est reconnu comme un très bon instrument. Le pendentif du buffet de 1385 est remployé, ainsi que près de 250 tuyaux de l'orgue Silbermann de 1716 et le buffet de Frédéric Krebs, datant de 1491.

Au bas de l'orgue, Samson est accompagné d'un lion. Non loin, un personnage articulé, curiosité de l'orgue Silbermann, les Rohraff, étaient manipulés par l'organiste, afin de maintenir la foule éveillée lors des longs sermons, et notamment en injuriant le prêcheur. On raconte que le prestigieux prêcheur de la cathédrale, Jean Geiler de Kaysersberg — dont les os reposèrent un temps sous la chaire — en perdit son sang-froid, jaloux de l'attention que recevaient les grossiers pantins.

La composition actuelle de l'orgue est la suivante :

|

|

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

L'instrument possède les accessoires suivants : Tirasse Grand Orgue, Tirasse Positif de Dos, Tirasse Récit, Accouplement Récit/Grand Orgue et Positif/Grand Orgue. Il est muni d'une traction mécanique suspendue. Diapason La 440 Hz, tempérament égal.

Orgue de chœur

L'orgue de chœur date quant à lui de 1878 et est l'œuvre de Joseph Merklin, facteur d'orgue à Paris, alors concurrent de Cavaillé-Coll. Il s'agit d'un instrument à trois claviers, construit pour suppléer le grand orgue Silbermann, alors mourant. Il est logé dans un buffet de la maison Klem, à deux façades.

Orgue de la crypte

L'orgue de la crypte, œuvre de Gaston Kern, est inauguré le 5 avril 1998. Le buffet, en chêne, présente trois plates-faces en arc en plein-cintre, afin de s'accorder avec le style roman de la crypte. Il n'y a pas de claire-voies et le sommet des tuyaux de Montre est apparent, présentant à chaque fois un dessin pyramidal.

Les organistes

Actuellement, les orgues de la cathédrale sont tenus par les organistes co-titulaires suivants :

- Grand-Orgue : Pascal Reber, Damien Simon et Marc Baumann

- Orgue de Chœur : Dominique Debès (également Maître de Chapelle de la Cathédrale) et Yvonne Monceau.

L'horloge astronomique

Construite durant le XVIe siècle, l'horloge astronomique, chef-d'œuvre de la Renaissance, est considérée à l'époque comme faisant partie des sept merveilles de l'Allemagne. La légende prétend que le Magistrat, inquiet que le constructeur puisse construire ailleurs un ouvrage semblable, lui aurait crevé les yeux. Des automates s'activent tous les jours à 12 heures 30. Tous les quarts d'heures, il y a 4 âges de vie: le premier quart d'heure c'est l'enfant qui fait le tour de l'horloge; le deuxième quart d'heure c'est l'homme jeune qui fait le tour; le troisième quart d'heure c'est l'homme mûr qui fait son tour et au dernier quart d'heure c'est le vieillard qui annonce sa mort et l'arrivée de l'enfant.

Les tours

Le plan original de la façade, dessiné par Erwin von Steinbach, comportait deux étages seulement et deux tours. C'est à sa mort, en 1318, que les plans furent changés.

À l'origine, les deux tours avaient la même taille (66 m) et dépassaient la façade comprise entre elles, comme par exemple celles de la cathédrale Notre-Dame de Paris – image (à ce moment, la façade de la cathédrale de Strasbourg avait une silhouette identique à celle de Paris et était même plus petite de trois mètres), avant que l'espace compris entre ces tours ne soit comblé par la mise en place du beffroi (image). Ce n'est qu'après ce comblement que l'on construisit le clocher sur la tour nord (34 m + 66 m = 100 m), et la flèche sur ce dernier (42 m + 34 m + 66 m = 142 m – image).

Le projet de la seconde tour à flèche revint plusieurs fois. Vers 1490, l'architecte de l'Œuvre Notre-Dame, Hans Hammer, dessine le plan d'une deuxième flèche. Ce projet sera abandonné. Diverses thèses sont avancées pour expliquer l'absence d'une seconde flèche à la Cathédrale de Strasbourg. Le manque de moyens financiers est souvent évoqué. L'explication la plus plausible réside dans le fait que le style gothique, mais aussi les hautes tours et flèches étaient passés de mode au XVe siècle. La rénovation culturelle fit place au style Renaissance. L'architecture gothique sera redécouverte à la fin du XVIIIe siècle et célébrée au XIXe siècle par les artistes romantiques. Des projets d'une deuxième flèche conçus par les architectes allemands, Karl Schinkel (première moitié du XIXe siècle siècle) et Karl Winkler (1880) sont restés sans suite.

La flèche

Terminée en 1439, la flèche de la tour nord culmine à 142 mètres au-dessus du sol, et c'est la plus haute flèche construite au Moyen Âge qui ait subsisté jusqu'à nos jours. La cathédrale de Strasbourg est une des seules grandes cathédrales de France dont la tour est dotée d'une flèche, typique de l'architecture germanique.

Cinq autres édifices ont dépassé momentanément la hauteur de la cathédrale de Strasbourg (outre, bien sûr, la pyramide de Khéops, qui était à l'origine plus haute) :

- en France, la flèche de la tour centrale de la cathédrale Saint-Pierre de Beauvais, construite en 1569, culmine à 153 mètres pendant quatre ans, avant de s'effondrer sous son propre poids en 1573.

- en Angleterre, l'ancienne cathédrale Saint-Paul de Londres affiche fièrement une flèche sur sa tour centrale de 150 mètres, achevée en 1240, et qui est détruite par la foudre en 1561.

- en Angleterre, la cathédrale de Lincoln possède une tour centrale surmontée d'une flèche s'élevant à une hauteur de 160 mètres, achevée en 1311 mais qui est renversée par un vent violent en 1549.

- en Allemagne, la flèche de l'église Sainte-Marie de Stralsund, achevée en 1478, atteint la hauteur de 150 mètres. Elle est détruite par la foudre en 1647.

- en Estonie, la flèche de l'église Saint-Olaf de Tallinn, achevée en 1519, atteint la hauteur de 158 mètres. Elle est détruite par la foudre en 1625.

Pour préserver la flèche de la foudre, Théodose Le Barbier de Tinan étudie et préconise en 1780 l'établissement d'un paratonnerre sur la flèche de la cathédrale ; Benjamin Franklin appuie cette étude dans son rapport à l'Académie des sciences sur le sujet, mais ce paratonnerre ne sera installé qu'en 1835.

Grâce à sa flèche, la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg est resté l'édifice le plus haut du monde jusqu’en 1874, date de l'achèvement de la flèche de l'église Saint-Nicolas de Hambourg, mesurant 147 mètres. Depuis le XIXe siècle, les flèches des cathédrales allemandes d'Ulm et de Cologne la dépassent, avec les hauteurs respectives de 161 mètres et 157 mètres. La flèche de la cathédrale Notre-Dame de Rouen, terminée en 1876, atteignit les 151 mètres.

La tour octogonale est conçue par le maître d'œuvre Ulrich d'Ensingen, qui conçut également celle de la cathédrale d'Ulm, si bien que ces deux édifices se ressemblent énormément. Jean Hültz de Cologne prend la direction du chantier en 1419. Il change complètement le projet de la flèche et, au lieu de construire la flèche assez simple prévue par Ulrich d'Ensingen, il construit une flèche très complexe, où chacune des huit arêtes porte une succession de six petits escaliers à vis hexagonaux, suivis par quatre autres escaliers, enfin par la corbeille et la croix.

Rappelons qu'en 1262, la ville de Strasbourg se révolte contre son prince-évêque et s'érige en république. La direction des travaux passe donc de l'évêque à la municipalité. C'est elle qui ordonne la construction du massif occidental. Et ainsi, contrairement à d'autres flèches ou tours d'églises qui manifestent la puissance de l'Église locale, la flèche de Strasbourg a toujours manifesté la puissance de la république de Strasbourg.