Cathédrale Notre-Dame de Senlis - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Quelques dimensions

- Longueur (extérieur) : 76 mètres (cathédrale de Soissons : 116 - Notre-Dame de Paris : 130 mètres)

- Largeur hors œuvre au niveau du transept : 34 mètres

- Longueur (intérieur) : 70 mètres

- Longueur du chœur : 34 mètres (y compris le déambulatoire et la chapelle axiale)

- Longueur du chœur proprement dit : 24 mètres

- Longueur de la nef : 23 mètres

- Largeur de la nef avec ses 4 collatéraux : 28,5 mètres

- Largeur du vaisseau principal de la nef et du chœur : 9,2 mètres

- Hauteur sous voûte : 24 mètres (Notre-Dame de Paris : 33,5 mètres)

- sauf première travée de la nef : 17 mètres

- Hauteur des grandes arcades de la nef : 6,6 mètres

- Hauteur totale de la tour sud : 78 mètres (contre 69 mètres pour chacune des tours de Notre-Dame de Paris)

- Hauteur du clocher de la tour sud : 40 mètres

- dont premier étage : 14 mètres

- deuxième étage (flèche) : 26 mètres

- Hauteur de la tour sud de la façade (sans clocher ni flèche) : 38 mètres

- dont hauteur de la tour proprement dites (sans le clocher, ni la façade) : 11,5 mètres

- dont hauteur de la façade sans la tour (sans la balustrade qui la surmonte) : 26,5 mètres

- Largeur de la façade occidentale, y compris les contreforts latéraux des tours : 24 mètres.

L’intérieur de la cathédrale

La nef

La nef est très courte, bien plus courte que le chœur. Elle possède deux collatéraux de chaque côté, ce qui la rend plus large que longue. Large de 28,5 mètres, mais longue de seulement 23, elle comporte cinq travées disparates, toutes de taille différente. L’élévation est à trois niveaux : grandes arcades, tribunes et fenêtres hautes.

Les voûtes sont également disparates, puisqu’elles sont quadripartites pour les premières travées alors qu’une voûte sexpartite unit les quatrième et cinquième travées. Enfin les colonnes qui bordent le vaisseau central et soutiennent les grandes arcades sont toutes d'épaisseur diverses.

Les tribunes, héritage de l'époque romane, ne comportent qu'une baie par travée et sont dotées d'une élégante petite balustrade surplombant la nef. Elles comptent parmi les plus belles du pays. Les fenêtres hautes se composent alternativement de fenêtres à trois et à deux lancettes.

Les collatéraux ne sont pas symétriques. À gauche, le bas-côté devient double au niveau de la deuxième travée alors qu'à droite ce dédoublement ne se fait qu'à partir de la troisième travée. Les deux collatéraux extérieurs, construits tardivement au XVIe siècle, présentent des voûtes complexes, contrairement à celles des collatéraux intérieurs longeant la nef principale et datant eux du XIIe siècle et qui sont couverts de simples voûtes quadripartites (à l'exception de la dernière travée du collatéral nord).

Les grandes arcades de la nef ne sont pas très élevées. Elles culminent à seulement 6,60 mètres du sol. Les chapiteaux des colonnes sont ornés de motifs végétaux. On remarque l'alternance entre piles fortes et piles faibles là ou les voûtes sont sexpartites, c'est-à-dire au niveau des deux dernières travées de la nef (également au niveau du chœur). Cette disposition, que l'on retrouve notamment à la cathédrale de Sens, est typique du gothique primitif.

Suite à l'incendie de 1504, la charpente de la cathédrale fut détruite et les voûtes s'effondrèrent, à l'exception de celle de la première travée. Lors de la restauration qui suivit, on en profita pour surélever les voûtes de 6-7 mètres, celles-ci passant ainsi de 17 à 24 mètres (sauf la première travée qui conserva sa hauteur primitive). En conséquence, les fenêtres hautes, elles aussi ravagées par le sinistre, furent remplacées par des fenêtres plus élevées également de six mètres. L’étage des fenêtres hautes de la cathédrale que nous connaissons aujourd'hui date donc du XVIe siècle et procède de l’art gothique flamboyant.

Le transept

Le plan primitif de la cathédrale ne prévoyait pas de transept et, lors de sa consécration en 1191, la cathédrale était bien différente de celle que l'on admire aujourd'hui. Dépourvue de transept, elle présentait alors un plan continu très populaire en Île-de-France à cette époque. Mais face aux progrès très rapides de l'architecture gothique, qui fit rapidement de la présence d'un transept une norme, Notre-Dame de Senlis apparaissait démodée cinquante ans à peine après la fin de sa construction. Et vers 1230-1240, en même temps que l'édification d'un clocher, l'on entreprit dès lors la construction d'un transept.

Les croisillons du transept se composent de deux travées. Les croisées d'ogives y ont une structure complexe. L'élévation du transept à trois étages est semblable à celle de la nef (grandes arcades, tribunes et clair étage des fenêtres hautes), mais les fenêtres hautes ont ici quatre lancettes. Chaque croisillon est longé des deux côtés (est et ouest) par un collatéral supportant les tribunes et ouvert sur le transept par les grandes arcades.

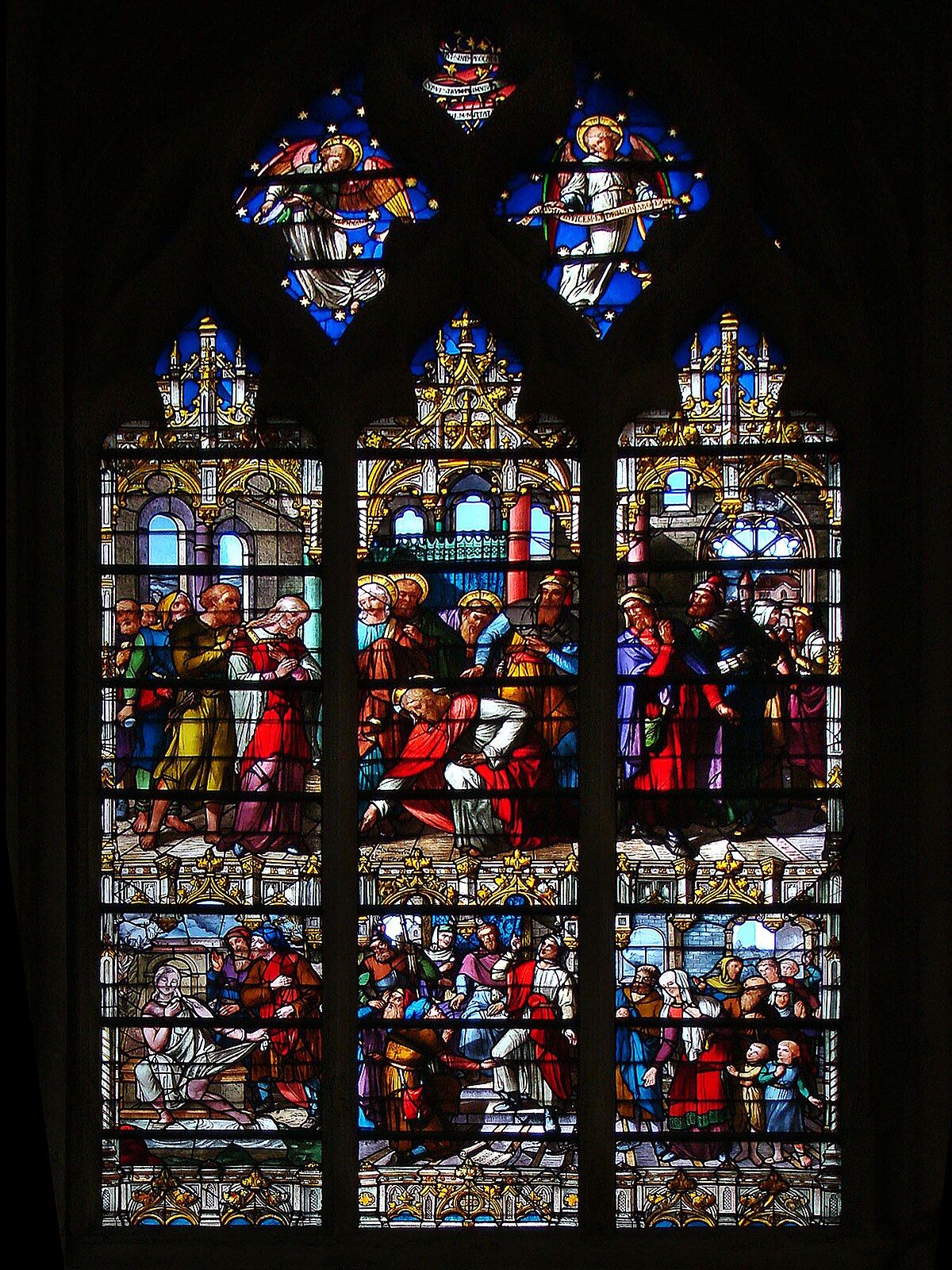

Les murs de fond des croisillons sont semblables au sud et au nord. Dans la partie supérieure, l'étage correspondant aux fenêtres hautes est totalement vitré et occupé par une rosace surmontant une petite claire-voie. L'étage central correspondant aux tribunes latérales est constitué d'une grande et large claire-voie composée de grandes baies vitrées. Elles sont précédées d'une belle balustrade sculptée. Seul le croisillon sud possède des vitraux, l'ensemble des verrières du croisillon nord étant doté de verre blanc.

À la partie inférieure des murs de fond se trouvent les portes correspondant aux portails extérieurs. Les tympans des portes sont vitrés. Autre particularité à signaler : le croisillon nord n'est pas de plan rigoureusement rectangulaire : il s'élargit en effet légèrement depuis la croisée vers le mur de fond et la porte donnant sur l'extérieur.

Le chœur

Le chœur de la cathédrale Notre-Dame de Senlis constitue un superbe petit bijou de l’architecture gothique primitive (du XIIe siècle). Suite à l'incendie de 1504, ses voûtes ont cependant été refaites et rehaussées peu après le sinistre.

Le chœur est sensiblement plus long que la nef. Il comporte cinq travées rectangulaires suivies d'une profonde abside à sept pans. La première travée possède une voûte quadripartite, tandis que les quatre autres forment deux voûtes sexpartites. À ce niveau on constate latéralement l'alternance pile forte-colonne faible observée également dans la partie de la nef proche de la croisée. Le chœur est entouré d'un déambulatoire qui prolonge les deux collatéraux intérieurs de la nef, et qui s'ouvre sur cinq chapelles absidiales (ou rayonnantes) et plusieurs chapelles latérales, le tout de structure très peu homogène et datant du XIIe siècle, sauf la chapelle axiale. Le déambulatoire est surmonté de tribunes. Celles-ci sont dépourvues de la balustrade qui l'ornait dans la nef et dans le transept.

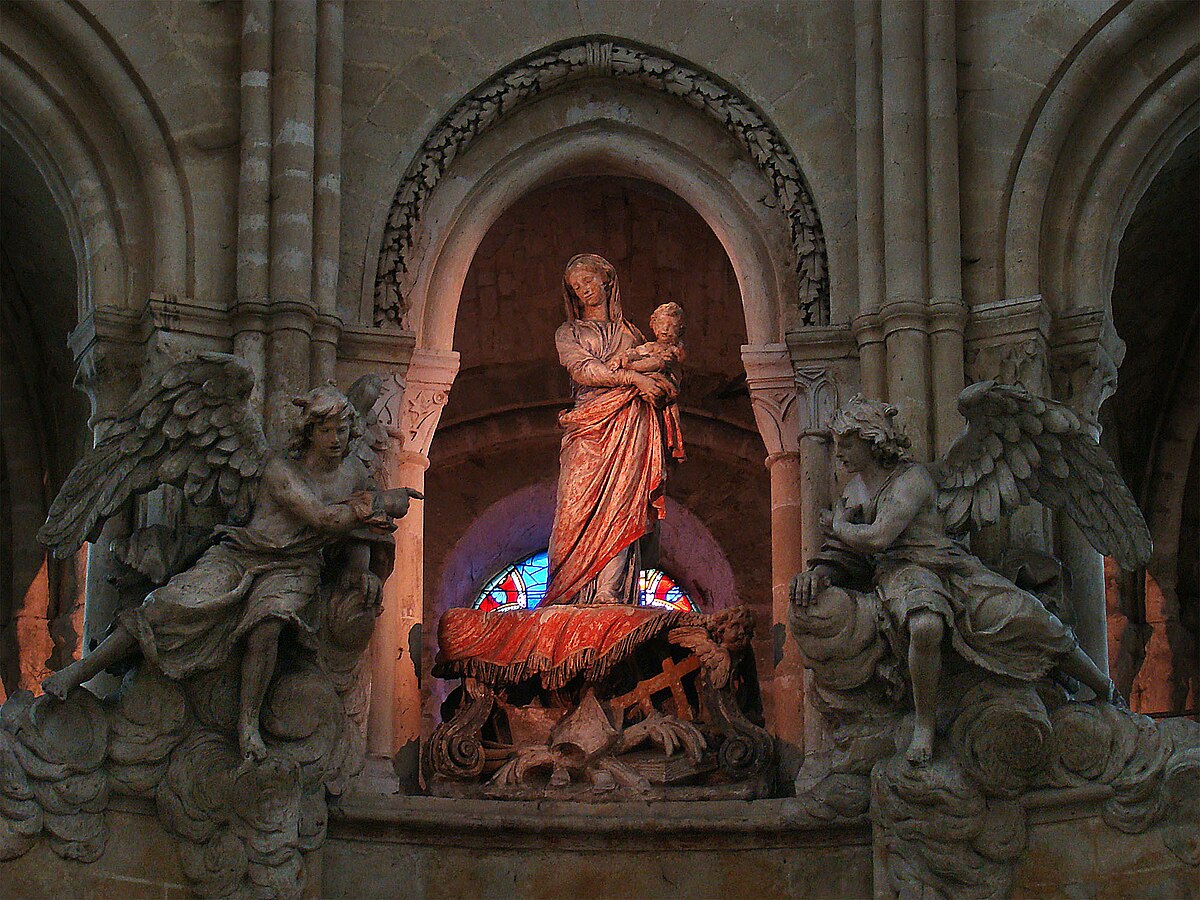

Au balcon de la partie de la tribune surplombant le fond de l'abside donc le maître-autel, se dresse une Vierge à l'Enfant placée là à la fin du XVIIIe siècle. Elle est entourée de deux anges aux ailes déployées, appuyés contre les deux colonnes encadrant cette arcade de la tribune. L'ensemble est fort harmonieux.

Le chœur, comme la nef, étroit pour sa hauteur (9,2 mètres de large pour 24 de haut) donne une forte impression d'envolée.

Les colonnes supportent de très beaux chapiteaux ornés de motifs végétaux variés et finement ouvragés.

Le déambulatoire et les chapelles rayonnantes sont voûtés d’ogives de facture quelque peu maladroite, signe d’un certain manque d’expérience des bâtisseurs à cette époque (XIIe siècle) d’extrême jeunesse de l’art gothique. Les chapelles rayonnantes sont peu profondes, à part la chapelle axiale, laquelle a été reconstruite plus grande au XIXe siècle.

Dans la première chapelle latérale sud datant du XVIe siècle et couverte d’une voûte complexe, on peut admirer de fort belles clefs de voûte pendantes. Cette chapelle s’ouvre aussi sur le transept.

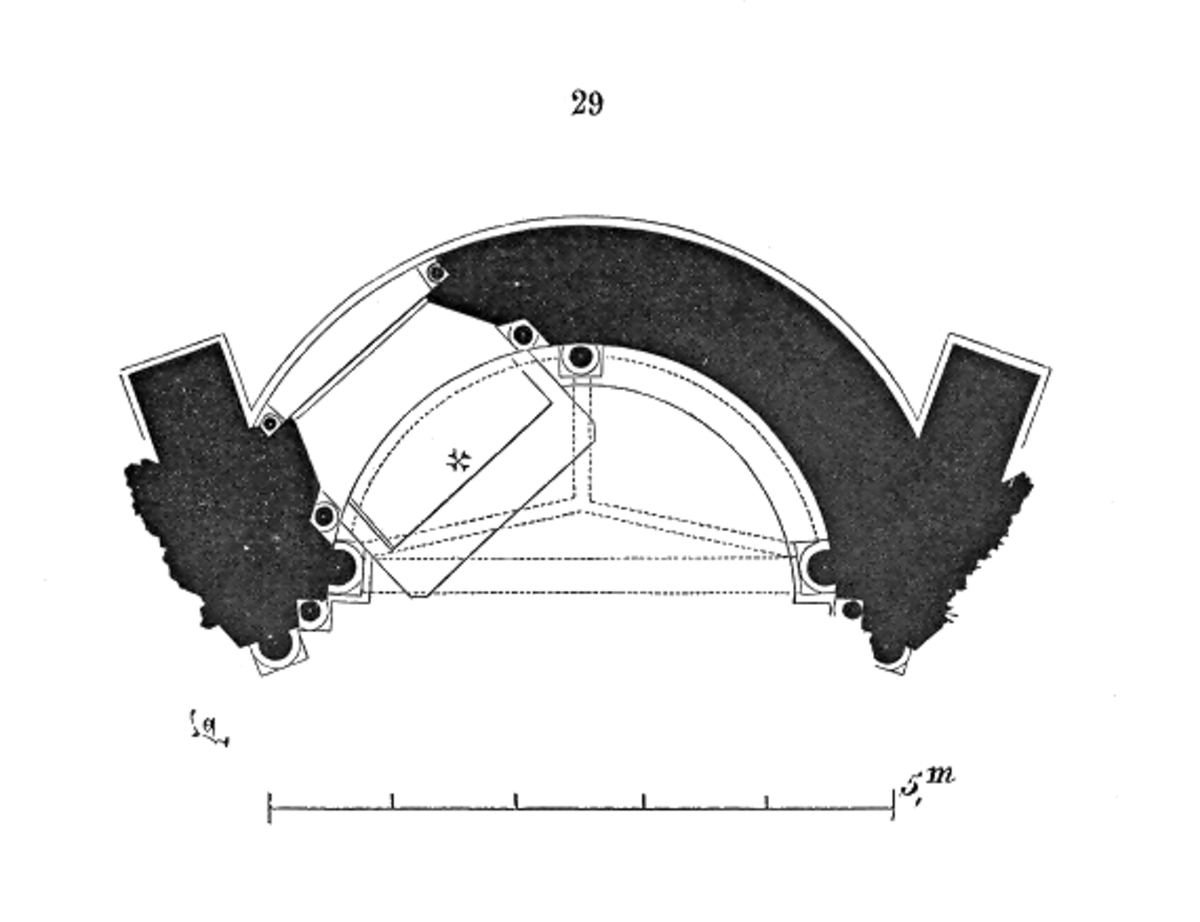

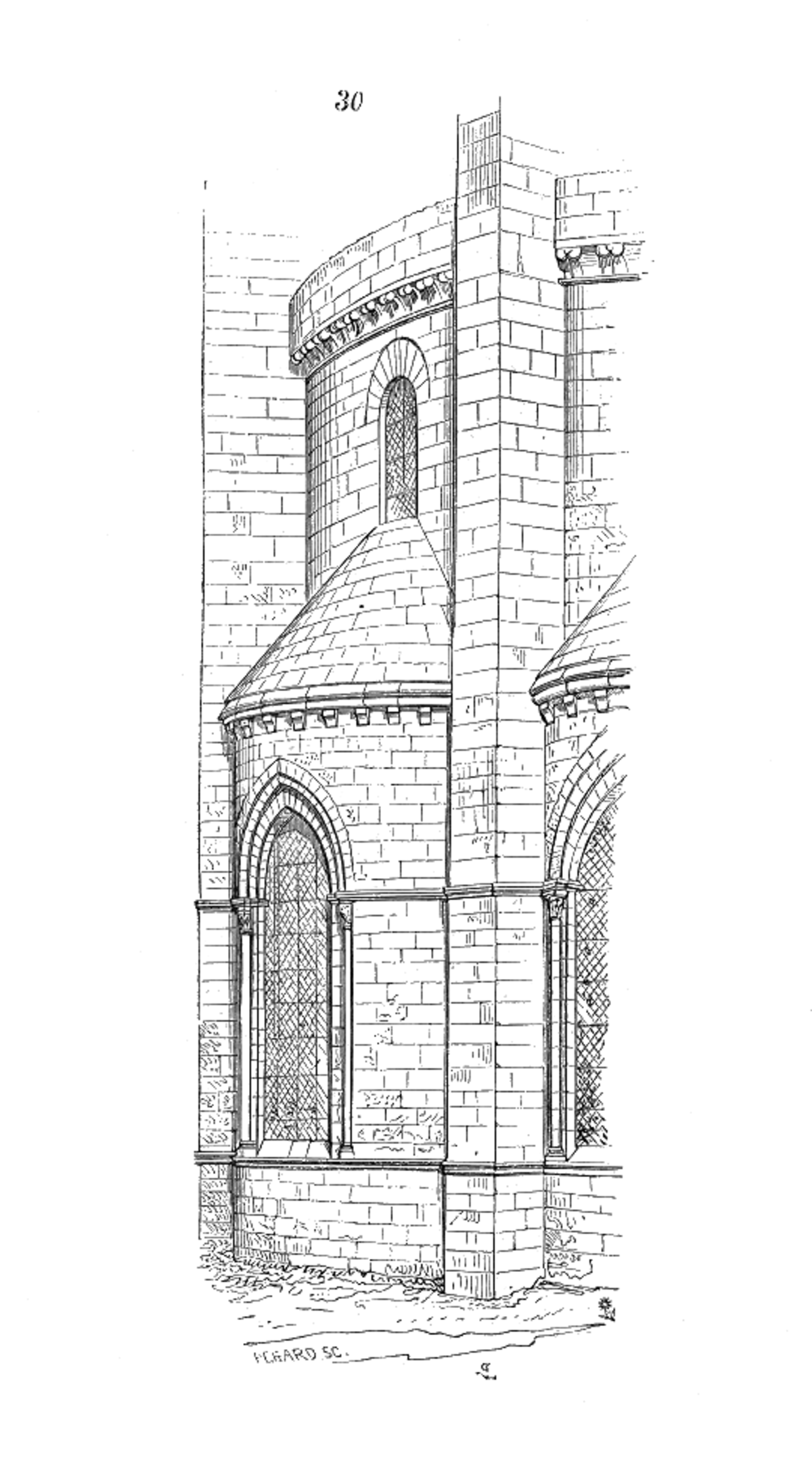

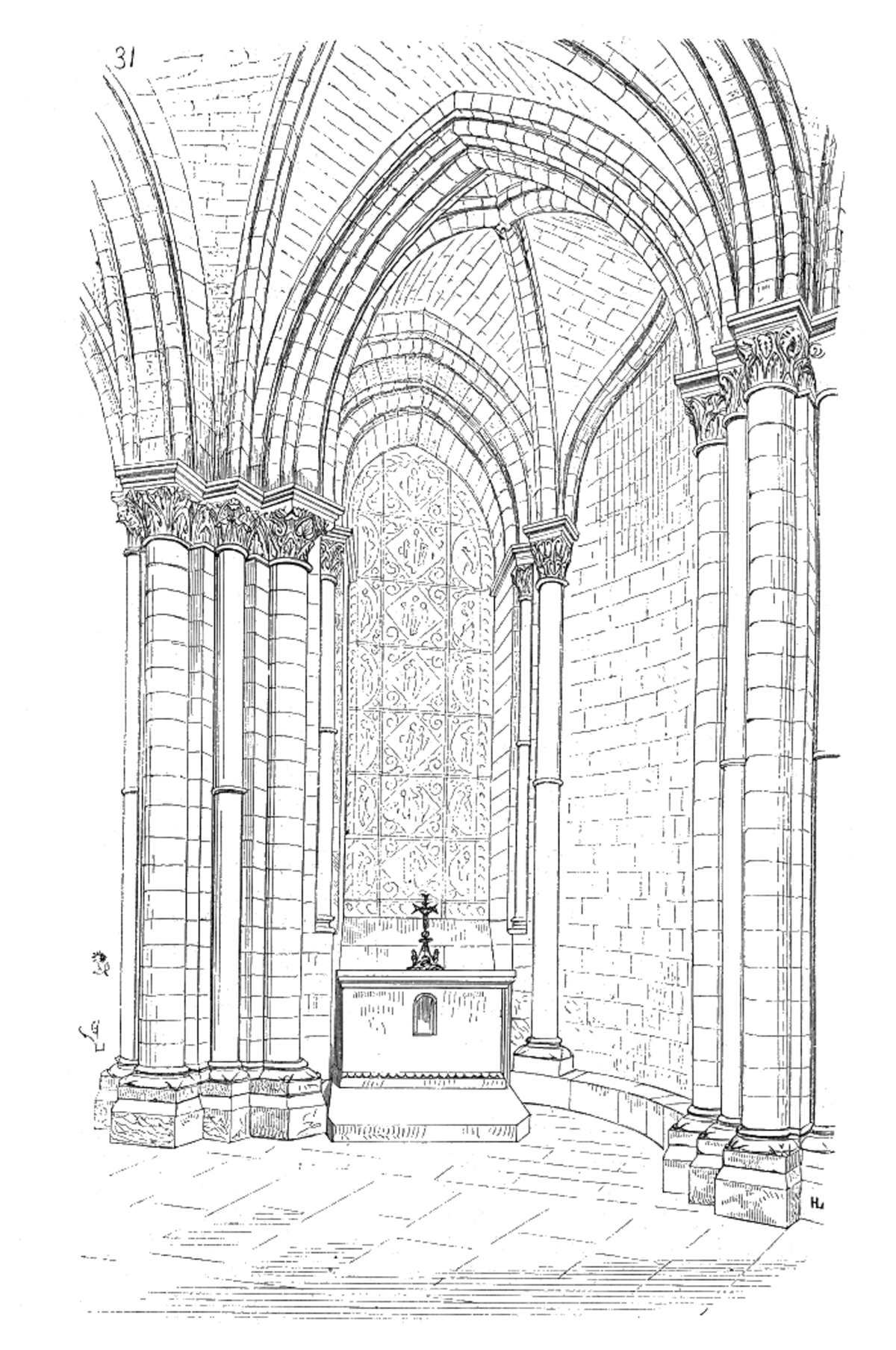

Les chapelles absidiales

Les chapelles absidiales de la cathédrale de Senlis se composent de deux travées dont une seule est percée d’une fenêtre. L'autel disposé à l'intérieur de chacune d'entre elles est en effet placé suivant l'axe du chevet, de façon à être toujours orienté vers l'est (Jérusalem), et par conséquent toujours latéralement puisqu'il n'y a que deux travées par chapelle. Il en va de même de l'unique fenêtre destinée à éclairer l'autel et qui doit le surplomber de ce fait.

Les dessins suivants ont été réalisés par Viollet-le-Duc. Les deux premiers concernent une chapelle absidiale située au sud du chœur de la cathédrale, et ayant donc son autel et sa fenêtre déviés vers la gauche, direction où se situe l'axe du chœur orienté vers l'est. Le dernier dessin concerne une chapelle absidiale située au nord du chœur de la cathédrale. On y voit la fenêtre déviée en sens inverse.

Vue de l'intérieur de la chapelle absidiale sud |