Cathédrale Notre-Dame de Senlis - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

L’extérieur de la cathédrale

La façade occidentale

La façade occidentale de Notre-Dame de Senlis est assez étroite, ce qui est bien normal étant donnée la relative petitesse du plan d’origine de la cathédrale. Elle appartient au style du gothique primitif, tout comme celles de la cathédrale de Sens, ou de la cathédrale de Noyon ou encore de la Basilique Saint-Denis. Un grand portail central est surmonté d’une grande baie à trois lancettes destinée à éclairer la nef. Au-dessus de cette baie se trouve une petite rose sculptée puis au sommet un balcon reliant les deux tours et orné de quatre statues.

De part et d’autre du portail central se trouvent les portails latéraux surmontés d’un tympan décoré d’arcatures assez lourdes. Ces deux portails ouverts dans la base des tours sont surplombés d’une grande baie vitrée puis d’une autre baie, géminée et aveugle et enfin plus haut encore, d’une petite rose (supportant une horloge à droite) située au même niveau que la rose centrale.

La façade, relativement austère, est bardée de quatre puissants contreforts destinés à assurer la stabilité de l’ensemble et notamment des tours, et qui contribuent à lui donner un bel élan vertical. Le tout produit une belle impression de puissance et de solidité.

Les tours

Les deux tours sont de hauteur fort différente. Alors qu’au premier niveau des tours, elles présentent chacune deux grandes baies dotées d'abat-sons, la tour nord est ensuite immédiatement coiffée d’une petite flèche d’ardoises. La tour sud au contraire se prolonge encore par un superbe clocher élancé et formé de deux niveaux. Inébranlables depuis leur construction et d’une étonnante solidité, elles semblent destinées à se dresser intactes durant de nombreux siècles encore.

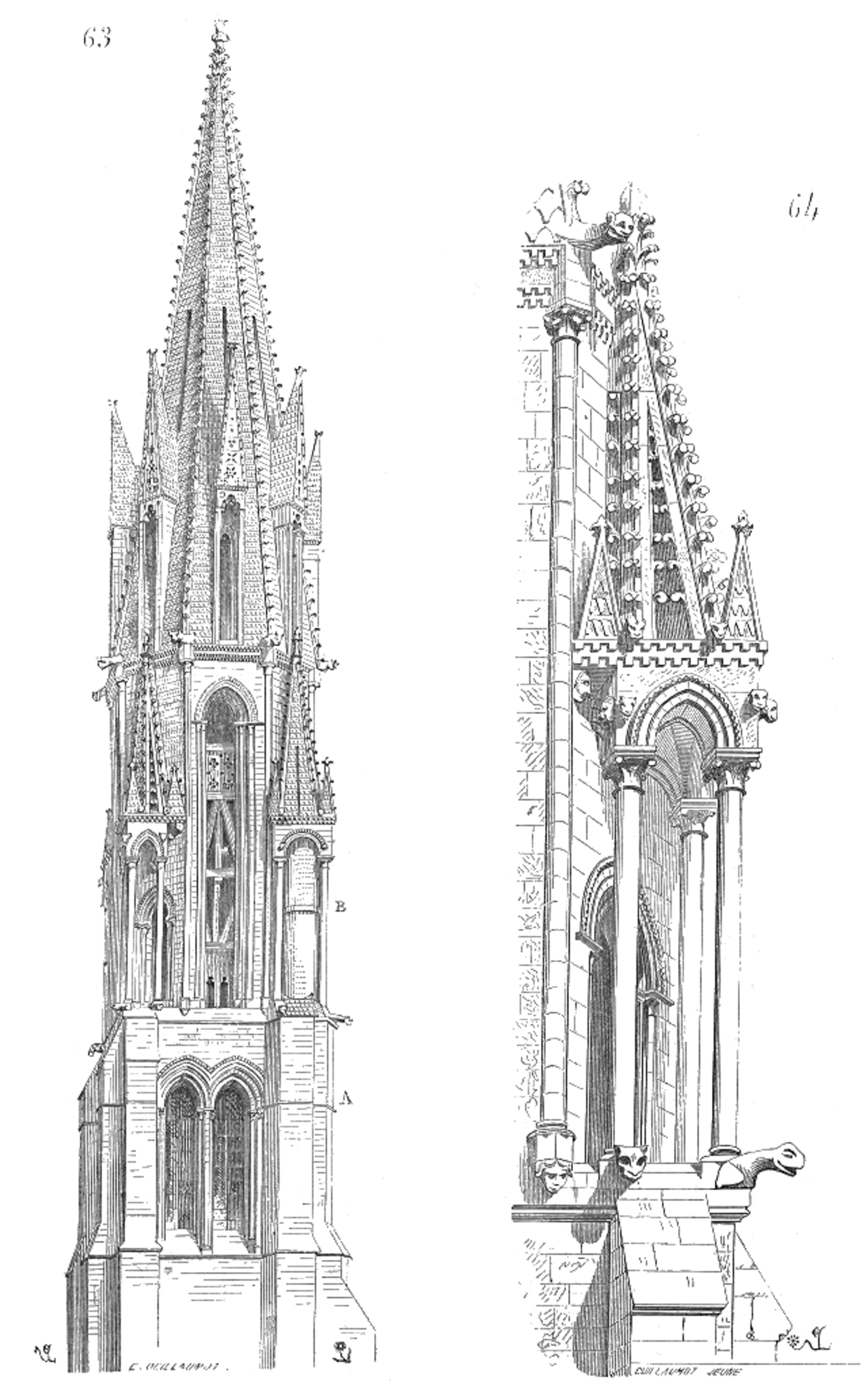

La tour sud et sa flèche

Le clocher de la tour sud de la façade de la cathédrale de Senlis est un des rares clochers complets, du commencement du XIIIe siècle. Bâti d’un seul jet, vers 1240, en matériaux d’excellente qualité (la flèche a résisté jusqu’à ce jour à près de huit siècles d’intempéries), il s’élève sur la base carrée de la tour. Inspiré du clocher de la cathédrale de Chartres, il est constitué de deux étages : le premier qui repose sur la tour est de structure verticale et héberge les cloches. Le second, la flèche, est une haute pyramide élancée.

Au rez-de-chaussée, sous la tour, s’ouvre une belle porte donnant sur le collatéral sud de la cathédrale. Ce rez-de-chaussée sert donc de vestibule à l’un des collatéraux.

Au-dessus du rez-de-chaussée la tour présente un étage carré voûté et éclairé des quatre côtés par des baies jumelles.

C’est immédiatement au-dessus de cet étage que s’élève le clocher proprement dit formé de deux étages sur plan octogonal. Un escalier à vis se trouve dans un des angles de la tour, puissamment renforcé pour ce faire. Il donne accès au clocher proprement dit. De grands pinacles ajourés sont posés sur les angles du carré, et servent de transition entre cette base carrée et le clocher octogonal. L’un de ces pinacles, celui de l'angle sud-est) contient une petite tour ronde. Cette dernière héberge le sommet de l’escalier.

Quatre longues baies sont ouvertes dans toute la hauteur du premier étage du clocher, sur les quatre faces correspondant au carré de la base, et laissent ainsi passer le son des cloches. Trois autres baies plus petites s'ouvrent dans les autres faces, derrière les pinacles. De charmantes petites pyramides ajourées couronnent les pinacles, mais leur axe ne correspond pas à l'axe de ceux-ci. Ces pyramides s'appuient sur les faces de l'étage octogonal vertical du clocher, comme pour leur servir de contreforts (voir dessin ci-contre). Cette déviation produit, dans l'ensemble, un excellent effet, car elle constitue une transition depuis la base carrée du clocher vers l'inclinaison des côtés de la grande pyramide constituant le deuxième étage du clocher et couronnant le tout.

Cette pyramide supérieure qui constitue le deuxième et dernier étage du clocher proprement dit possède huit pans comme l'étage inférieur qui la supporte. Elle possède sur chacune de ses faces une grande lucarne, dont l'ouverture laisse passer le son des cloches. Ces lucarnes sont richement travaillées et surmontées chacune d'un tympan élancé à la verticale, ce qui produit un très bel effet à la hauteur où elles sont placées. L'élancement rigoureusement vertical de ces tympans permet de dégager la pyramide de la flèche, laquelle se présente dès lors comme émergeant d'une grande et belle couronne. Les huit arêtes de la grande pyramide sont munies de nombreux crochets. Il s'agit d'une innovation du XIIIe siècle, innovation qui tentait de supprimer la froideur des longues lignes inclinées des flèches telles qu'elles se présentaient précédemment et notamment dans l'art roman.

Les clochers senlisiens

Le clocher de la cathédrale Notre-Dame de Senlis, admiré dès sa construction a fortement influencé la construction de plusieurs clochers des campagnes environnantes du Valois. On parle dès lors de clochers senlisiens. On peut en admirer par exemple à Baron, Versigny ou encore Montagny-Sainte-Félicité.

La tour nord

La tour nord proprement dite, c'est-à-dire sans sa flèche, présente le même plan quadrangulaire que la tour sud, dont elle est symétrique. Chaque côté est percé de deux longues baies élancées pourvues d'abats-sons. Comme la tour sud, la tour nord possède également son escalier à vis, logé dans l'angle nord-est bien renforcé de la tour, et dont on peut suivre le trajet grâce à une succession de meurtrières destinées à l'éclairer. Cette tour n'est surmontée que d'une petite flèche couverte d'ardoises, dotée de quatre arêtes vives, et peu travaillée. Autour d'elle à sa base cependant, une série de gracieux pinacles coiffant le sommet des contreforts ainsi qu'une belle balustrade quadrangulaire contribuent à égayer l'ensemble qui vu du nord a des allures de donjon. Au total, cette tour, peu connue parce qu'éclipsée par la majesté de sa voisine, représente elle aussi une construction fascinante. D'une robustesse à toute épreuve, elle a vaincu les siècles, et l'on pourrait résumer son histoire en disant : 840 ans d'âge, mais solide comme au premier jour.

Le portail de la Vierge

Le grand portail central du XIIe siècle est remarquable par son tympan qui inaugure dans l’art gothique la représentation du Couronnement de la Vierge. Ce tympan représente Marie, déjà couronnée, assise aux côtés de son fils Jésus. Plusieurs anges entourent les deux personnages.

Le linteau du portail est divisé en deux parties. La moitié gauche représente la dormition de la Vierge. Elle est hélas fort abîmée. On peut voir le corps de la Vierge, parfumé par des encensoirs. Plus haut, dans le ciel, deux anges tiennent une petite forme humaine entourée de bandelettes. On pense qu'il s'agit d'une représentation de l'âme de la mère de Dieu. La moitié droite est bien mieux conservée et représente la résurrection de Marie. Un ange prend la Vierge par les épaules, tandis qu'un autre la saisit par les pieds. Une série d'autres anges assistent à la scène.

Dans les ébrasements du portail se trouvent deux groupes de quatre statues. Le groupe de gauche comprend saint Jean-Baptiste, le personnage biblique Aaron, le prophète Moïse et le patriarche Abraham. Dans le groupe de droite sont représentés le personnage de l'ancien testament Siméon, les prophètes Jérémie et Isaïe et le roi David. De tous ces personnages seul Abraham est facilement identifiable. Il est en effet représenté prêt à sacrifier son fils Isaac et muni d'une épée pour ce faire. Celle-ci est retenue par un ange.

Dans les voussures, on remarque une série de volutes végétales. Il s'agit de l'arbre de Jessé représentant les ascendants du Christ. Du côté gauche, dans la voussure extérieure, on peut voir Abraham tenant en son sein trois petites âmes. Cette représentation existe aussi à Notre-Dame de Paris au niveau du portail du Jugement dernier

Façades et portails latéraux

La façade sud

Le côté sud de la cathédrale donne sur une place. Vue de celle-ci, la nef apparaît très courte et écrasée entre les structures de la tour sud et la façade du transept. Cette dernière est beaucoup plus tardive que l'ensemble de l'édifice. Réalisée entre 1520 et 1538, par Martin puis Pierre Chambiges, elle constitue un des chef-d'œuvre du style gothique flamboyant en France.

Le superbe portail de la façade sud est strictement symétrique à celui de la façade nord. Il est entouré de colonnes torsadées et on peut y voir poindre l'art de la Renaissance. Une particularité : son tympan est composé de vitraux. Le portail est surmonté d'un gable qui se dresse devant une claire-voie. Au-dessus de celle-ci, une rosace éclaire l'intérieur du transept. Tout en haut enfin, un pignon triangulaire orné d'une balustrade, surplombe l'ensemble. Extérieurement deux séries de trois arcs-boutants soutiennent les murs latéraux du bras sud du transept. La façade quant à elle est renforcée par deux puissants contreforts latéraux richement ornés et couronnés chacun par un somptueux pinacle qui prennent place aux angles de la base du pignon.

La façade nord

La façade du bras nord du transept, construite peu après celle du bras sud, est l'œuvre de Pierre Chambiges, fils de Martin. La façade nord est semblable et presque symétrique à celle du sud. La décoration est cependant un peu plus sobre, et surtout les verrières sont faites de verre blanc et non pas de vitraux. Sur le gable qui surplombe le portail on voit apparaître la Salamandre ainsi que le "F" de François Ier, qui avait généreusement participé aux frais de restauration de l'édifice et de construction des façades du transept.

Le chevet

La chapelle axiale a été reconstruite au milieu du XIXe siècle et ne présente aucun intérêt particulier.

Les arcs-boutants du chevet sont massifs, larges et peu éloignés de la paroi du chœur qu’ils soutiennent. Les chapelles rayonnantes de l’abside de la cathédrale sont construites dans les intervalles entre ces fortes structures. Peu profondes, ces chapelles ont un relief peu marqué. Les sommets des arcs-boutants sont ornés de gracieux pinacles implantés au XVIe siècle. Ils sont également hérissés de longues gargouilles spectaculaires.

Particularité du chœur de la cathédrale de Senlis : tant du côté nord que du côté sud, une pittoresque et robuste tourelle remplace la culée d’un des arc-boutants. Coiffées d’un sympathique toit cônique, elles abritent chacune un escalier à vis partant de la quatrième travée du déambulatoire du chœur et permettant, entre autres, d’accéder aux tribunes surplombant le chœur et l’est du transept. Très anciennes, ces tourelles datent du début de la construction de l’édifice et sont ainsi contemporaines du roi Louis VII.