Cathédrale Notre-Dame d'Amiens - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Extérieur

La façade occidentale et les tours

Il s'agit d'une façade harmonique, c'est-à-dire comportant trois portails, trois niveaux d'élévation et deux tours. Les niveaux d'élévation sont le niveau des portails, celui de la galerie des rois surmontant un triforium formé d'une série d'arcades géminées, et celui de la rosace. Enfin, au-dessus s'élèvent les deux tours (reliées au XIXe siècle par la galerie des sonneurs ajoutée par Viollet-le-Duc).

Chacun des trois portails est surmonté d'un gâble triangulaire, doté en son centre d'une décoration tréflée. Les bases de ces gâbles sont flanquées à droite et à gauche de deux remarquables gargouilles figurant des êtres grimaçants et fantastiques. Le grand gâble du portail central supporte à son sommet une statue d'ange sonnant la trompette, statue placée à cet endroit au XIXe siècle par Eugène Viollet-le-Duc, en remplacement d'une statue de saint Michel étripant un dragon.

Une différence est frappante entre la façade intérieure et la façade extérieure. La façade intérieure contient le premier projet de façade modifié par la suite, caché par l'orgue.

La partie supérieure du massif de la façade occidental, y compris les tours, a 6 mètres de profondeur. La façade prend en compte la surélévation de la nef (4 mètres en plus) sur les grandes baies supérieures. La rosace refaite au XVIe siècle est de style gothique flamboyant typique.

Tout au-dessus, une courtine, la « galerie des sonneurs », est surmontée par une seconde galerie composée de fines arcades ajourées. L'ensemble occupe l'espace entre les deux tours. Derrière ces galeries, se trouve une terrasse appelée « Chambre des musiciens ».

Quatre contreforts très puissants divisent verticalement l'édifice et séparent les trois portails. Ils sont particulièrement saillants au niveau du rez-de-chaussée où ils séparent et encadrent solidement les portails. Ils sont destinés à assurer la stabilité, tant de la façade que des deux tours qu'elle supporte.

Ces contreforts se rétrécissent brutalement lors du passage du premier au deuxième niveau (celui du triforium supportant la galerie des rois), formant à cet endroit une retraite marquée par une profonde marche. Le deuxième niveau de la façade se situe dès lors largement en retrait par rapport à l'étage inférieur des portails. Cette marche des 4 contreforts est ornée d'énormes et imposants pinacles très travaillés. La même disposition se reproduit lors du passage du niveau deux au niveau trois de la façade (rosace) et une nouvelle série de quatre gros pinacles occupe la deuxième retraite des contreforts ainsi formée. Au total, la façade de la cathédrale apparait ainsi très décorée.

Une erreur technique réside dans la façade par le fait que des fuites ont été constatées : l'eau coulait des grandes galeries supérieures sur les porches ce qui posait des problèmes pour la sauvegarde des sculptures des portails entre autres.

Les tours

Les tours sont en réalité des moitiés de tour et n'ont aucune ampleur. Elles ne permettent pas d'élancer le bâtiment ce qu'elles devraient faire. Ce rôle d'élancement est réalisé par la flèche du transept qui elle est visible depuis de nombreux endroits de la ville d'Amiens.

Les tours furent les dernières parties de l'édifice à être construites. Les deux tours, au lieu d’être élevées sur un plan carré comme toutes les tours des cathédrales de cette époque, sont rectangulaires, ou plus précisément barlongues, c'est-à-dire moitié moins épaisses que larges. Ce ne sont que des moitiés de tours dans toute leur hauteur, et les deux contreforts, qui devaient se trouver, latéralement, dans région médiane de ces tours, sont devenus contreforts d'angles. À l'origine de cette situation : un manque de ressources financières.

En 1240, l’évêque Arnoult avait poussé les travaux à une telle cadence que les fonds étaient épuisés. Il fallut suspendre la construction et amasser de nouvelles sommes. De plus en 1258, un incendie détruisit les charpentes des chapelles de l'abside. Ce désastre contribua encore à ralentir l'achèvement du chœur, de la façade et des tours. À Amiens, comme partout ailleurs, les populations montraient moins d'ardeur et d'enthousiasme à voir terminer le monument. On mit un temps assez long à recueillir les dons nécessaires à la continuation des travaux, et ces dons ne furent pas assez abondants pour permettre de déployer dans ce qui restait à construire toute la grandeur que l'on prévoyait initialement. En élevant la nef, de 1220 à 1228, on avait voulu achever, avant tout, le vaisseau, et on ne s’était pas préoccupé de la façade laissée en suspens. La porte centrale seule avait été percée et la rose supérieure ouverte. Ce ne fut qu'en 1238, lorsqu'une nouvelle impulsion fut donnée aux travaux par l'évêque Arnoult, que l'on songea à terminer la façade occidentale. Mais déjà, sans doute, on pressentait l'épuisement des ressources, si abondantes pendant le règne de Philippe-Auguste (mort en 1223), et les projets primitifs furent restreints.

La preuve la plus certaine de cette modification apportée au projet initial de Robert de Luzarches, c'est que les fondations existent sous le périmètre total des tours telles qu’elles auraient dû être. En d'autres mots la partie inférieure de la façade et la base des tours construite avant 1238 répond bien au plan initial. De cette façade primitive, il reste :

- les deux piédroits de la porte centrale

- l'entourage de la grande rosace

Dès 1240, les nouvelles parties de la façade s'élèvent suivant le nouveau plan moins ambitieux :

- les trois porches ainsi que les gâbles et pinacles qui les surmontent (datés de 1240 environ)

- la galerie ajourée et la galerie des rois (datés également de 1240)

- l'étage inférieur des tours.

Quant aux parties supérieures de ces tours et à la galerie entre les deux, ce sont des constructions élevées au XIVe siècle et même au début du XVe. Elles sont construites largement en retrait par rapport à la base de la façade et des tours, ce qui leur donne une forme aplatie d'ouest en est, c'est-à-dire un plan rectangulaire et non carré. Il est clair que de telles tours ne pouvaient s'élever très haut.

Face sud de la tour sud avec son cadran solaire |

Le cadran solaire |

Les tours sont d'inégale hauteur. Leur dernier étage est de style et de décoration très différents. Tandis que le sommet de la tour sud est encore de style rayonnant, celui de la tour nord, achevé 36 ans plus tard, est un bel exemple de style gothique flamboyant. Elles sont toutes deux flanquées d'une petite tourelle quadrangulaire, nichée entre les deux contreforts latéraux et faisant corps avec la tour. Ces tourelles abritent chacune un escalier à vis permettant d'atteindre les premiers étages des tours, et sont surmontées d'un élégant toit pyramidal fort bien décoré.

Sur la face sud de la tour sud, au niveau du contrefort occidental, on peut voir un cadran solaire, surmonté de la statue d'un ange. Cette tour fut achevée en 1366.

La tour nord et sa contre-butée

Quant à la tour nord, la déclivité du terrain posa quelques problèmes. On dut d'abord construire une énorme contre-butée pour pallier les risques d'écroulement. Celle-ci fut mise en chantier en 1375, si bien que ce n'est qu'en 1402 que le couronnement de cette tour nord fut enfin réalisé.

De style flamboyant, la contre-butée est très riche en ornements, bien plus que la façade nord adjacente. On peut y voir neuf très belles statues du XIVe siècle, réparties en trois groupes superposés. Le groupe inférieur présente les statues de la Vierge Marie, saint Jean-Baptiste et saint Firmin le martyr. Le groupe moyen : le roi Charles V de France et ses deux fils, le dauphin Charles futur Charles VI et Louis, duc de Touraine et futur duc d'Orléans. Enfin le groupe le plus élevé nous montre le cardinal Jean de La Grange et deux personnages non identifiés.

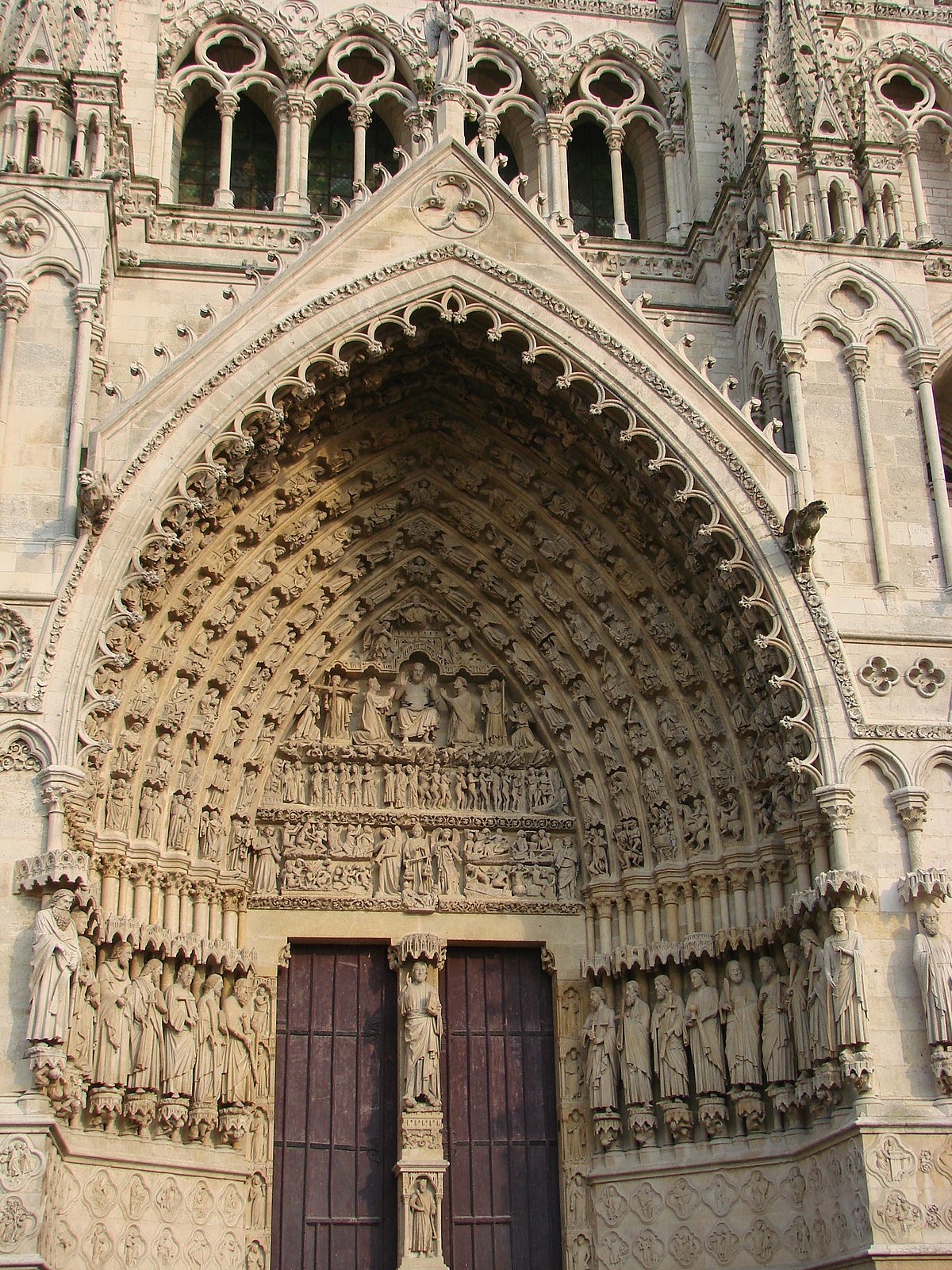

Le portail du Jugement dernier

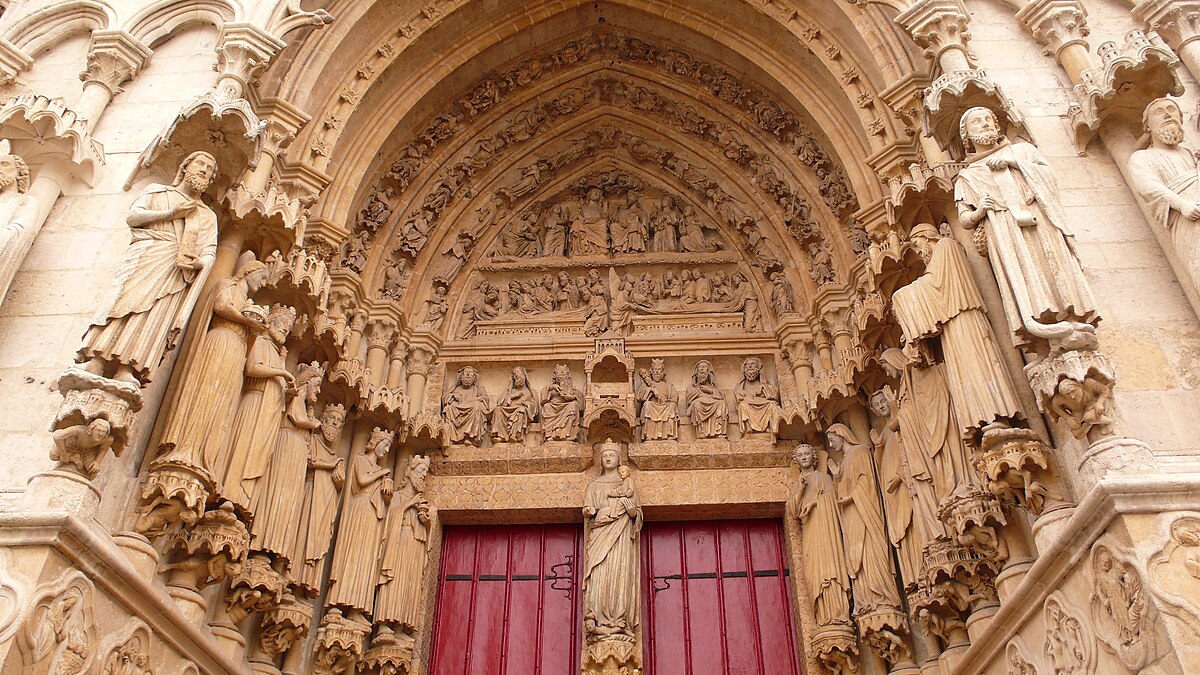

Les portails de la façade ouest sont, comme celui du transept sud, richement ornés de sculptures, qui présentent tout un programme théologique. Le grand portail central ou portail du Jugement dernier, encore appelé parfois portail du Beau Dieu, est entouré de deux autres portails plus petits : celui de la Mère-Dieu, à droite au sud, et celui de saint Firmin à gauche.

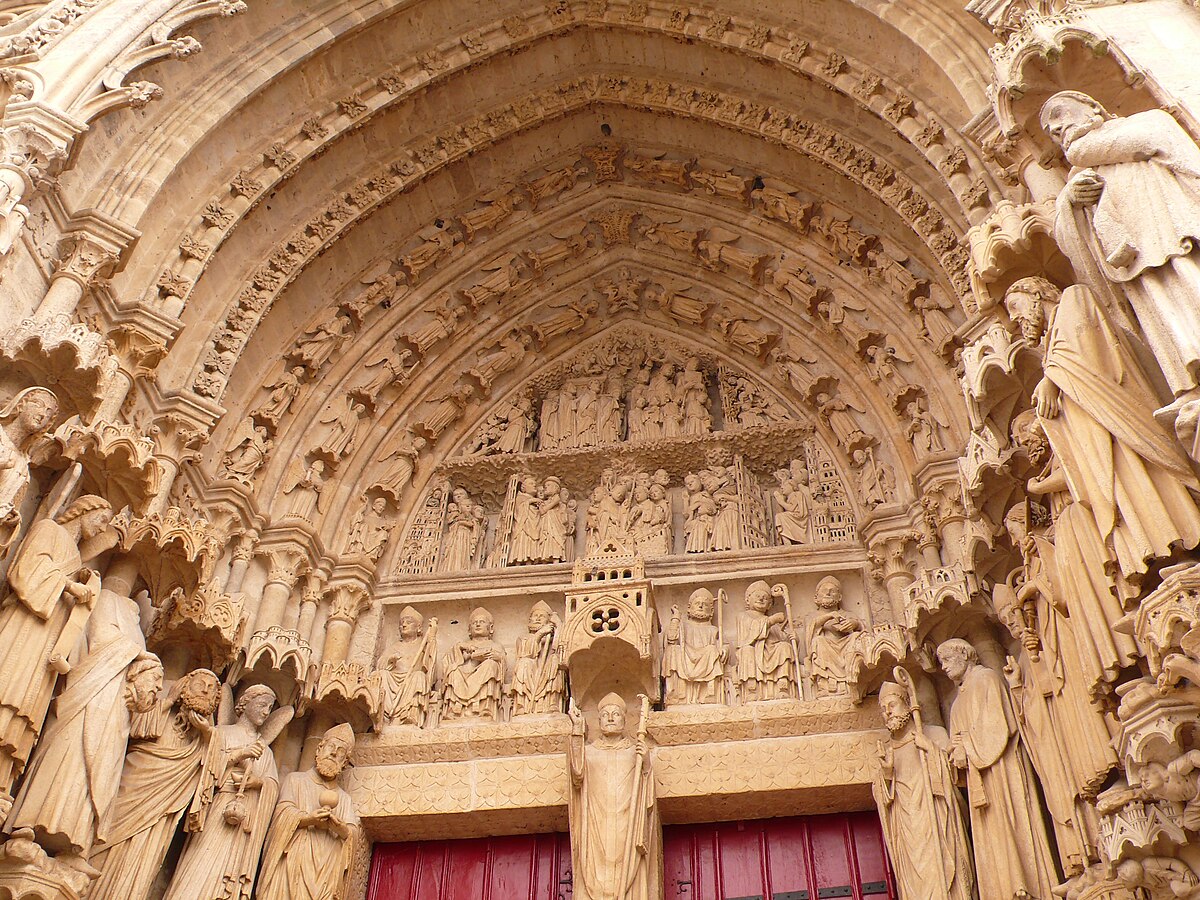

Le tympan au-dessus du grand portail est décoré d'une représentation du Jugement dernier, lorsque à la fin des temps, selon la tradition chrétienne, les morts ressuscitent puis sont jugés par le Christ. Ce tympan est subdivisé en trois registres.

Au niveau inférieur du tympan, les ressuscités sortent de leurs tombeaux au son de la trompette. L'archange saint Michel et sa balance sont présents au milieu d'eux pour peser les âmes. Au bas de la scène, un démon essaie de tricher en faisant pencher l'un des plateaux de son côté.

Au registre intermédiaire, les damnés sont séparés des élus et, entièrement nus, poussés par des démons, se dirigent vers la gueule d'un monstre, le Léviathan.

Au registre supérieur, le Christ sur son trône, les mains levées, le torse dénudé afin de montrer ses blessures, est entouré de la Vierge et de saint Jean qui agenouillés intercèdent en faveur du salut des âmes, ainsi que d'anges qui portent les instruments de la Passion.

La représentation de l'enfer et du paradis se trouve dans les claveaux inférieurs des voussures du tympan. Au paradis, on voit d'abord les âmes recueillies dans le giron d'Abraham. Elles se dirigent ensuite vers une cité qui représente la Jérusalem céleste.

L'enfer tel que représenté est fort semblable à celui de Notre-Dame de Paris. On peut y voir une marmite et des cavaliers nus juchés sur des chevaux cabrés. Ils évoquent l'Apocalypse.

L'impression générale qui se dégage de cette vaste représentation n'est pas pessimiste. L'enfer n'occupe qu'une très petite partie de l'ensemble et plusieurs éléments soulignent la miséricorde et la bonté du Seigneur. La Vierge Marie et saint Jean, intercèdent pour nous, et l'image de Jésus, qui préside au Jugement montrant ses plaies, nous rappelle qu'il est venu à notre secours en tant que Rédempteur pour racheter nos péchés, et n'a pas hésité à souffrir par amour pour nous.

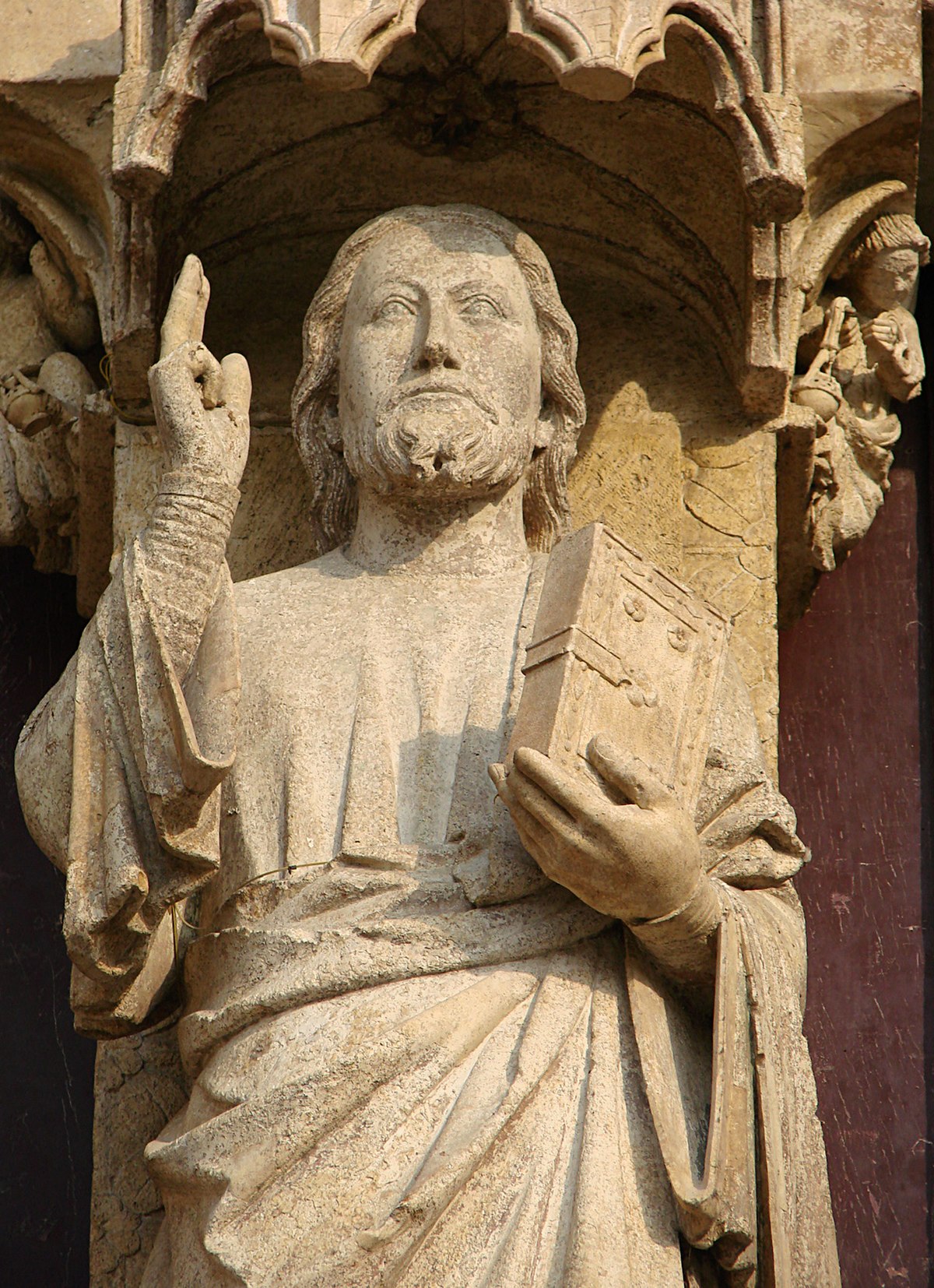

Au centre du portail central, au trumeau entre les deux vantaux de la porte, se trouve une statue du Christ sauveur, le « Beau-Dieu d'Amiens », magnifique représentation du Christ. C'est l'une des statues les plus remarquables de la cathédrale. Il s'agit d'un Christ enseignant. Debout, vêtu d'une longue tunique, il a les pieds posés sur un dragon et un lion et tient de la main gauche un livre fermé, tout en bénissant de la main droite. Selon la légende, le sculpteur n'avait pas d'inspiration pour réaliser la statue. Dieu lui serait apparu en pleine nuit. Le lendemain matin, on retrouva le sculpteur mort, la statue du Beau Dieu à ses côtés.

Sur les piédroits des ébrasements se trouvent les grandes statues des douze apôtres entourés des quatre prophètes principaux. À la gauche du portail nous retrouvons successivement de gauche à droite : les prophètes Daniel et Ézéchiel, suivis de Simon ou Jude, Philippe, Mathieu, Thomas, Jacques le Mineur et Paul. À droite la séquence est la suivante : Pierre, André, Jacques le Majeur, Jean, Simon ou Jude, Barthélémy, puis les prophètes Isaïe et Jérémie. À leur base, on peut voir une série de médaillons polylobés qui représentent les vices et les vertus.

Latéralement, du côté droit du portail, entre le portail du Jugement et celui de la Mère-Dieu, se trouvent d'autres séries de médaillons avec, entre autres, un Jonas recraché par la baleine.

| La statue du prophète Nahum, à l'angle sud du contrefort séparant le portail central du portail Saint-Firmin |

Le portail Saint-Firmin

Le portail Saint-Firmin vu depuis le centre de la façade | Portail Saint-Firmin : les grandes statues du piédroit de droite. En dessous les signes du zodiaque du Calendrier picard. |

Portail Saint-Firmin : deux des grandes statues des piédroits de gauche : sainte Ulphe et un ange. |

Le portail septentrional est consacré à saint Firmin, lequel est représenté au trumeau. Le tympan du portail relate l'histoire de la découverte du corps du saint.

De chaque côté du portail se trouvent six grandes statues ; la plupart d'entre elles représentent des saints dont les reliques étaient exposés chaque année au-dessus du maître-autel. Sur le piédroit de gauche, on peut voir de gauche à droite sainte Ulphe, un ange déroulant une banderole, saint Acheul (martyr), saint Ache (martyr lui aussi), un ange et saint Honoré, ancien évêque de la ville. Du côté droit se trouvent successivement les statues de saint Firmin le confesseur (Firmin II évêque de la ville), saint Domice, saint Fuscien (martyr), saint Warlus et saint Luxor.

Le calendrier picard

Les soubassements du portail Saint-Firmin sont richement travaillés. Ils sont notamment ornés d'une série de médaillons, sculptés sous forme de quatre-feuilles et présentant un calendrier agraire qui établit une correspondance entre le zodiaque et les travaux des mois. L'ensemble de ces ravissantes sculptures, remarquablement bien conservé et qui aura bientôt huit siècles d'âge, est appelé le calendrier picard ou zodiaque d'Amiens. Les personnages représentés travaillent à la campagne. En effet, il ne faut pas oublier l'importante prédominance du monde rural à l'époque. Tant les signes du zodiaque que les travaux des champs sont fort bien sculptés. Les personnages portent des vêtements différents d'après les saisons.

| Les Gémeaux. |

Le portail de la Mère-Dieu ou de la Vierge

Le portail méridional de la façade occidentale, appelé portail de la Mère-Dieu, est consacré à la Vierge. Au tympan, on trouve au registre inférieur une série de six personnages de l'Ancien testament, les ancêtres de la Vierge. La mort et l'assomption de la Vierge sont représentés au niveau du registre moyen, et enfin on assiste à son Couronnement au paradis, au registre supérieur.

Au trumeau se trouve une grande statue de la Vierge foulant le Mal, représenté sous la forme d'un animal fantastique griffu à tête humaine. Elle est figurée dans une attitude très statique, ce qui est la marque des statues inspirées du modèle chartrain (c'est-à-dire du modèle de la cathédrale de Chartres).

Les statues qui ornent les ébrasements des piédroits latéraux sont particulièrement remarquables : à droite, groupées deux à deux, elles représentent trois épisodes importants de la vie de la Vierge Marie : l'Annonciation, la Visitation et la Présentation de Jésus au Temple. À gauche, de l'extérieur vers l'intérieur, on trouve la reine de Saba, le roi Salomon, le roi Hérode le Grand puis les trois rois mages.

Portail de la Mère-Dieu : la présentation de Jésus au Temple par Marie. À droite Syméon |

Portail de la Mère-Dieu : l'Annonciation - L'archange Gabriel et Marie. |

Ce détail du deuxième roi-mage montre l'excellent état de conservation des statues. Le visage porte encore des traces de polychromie. |

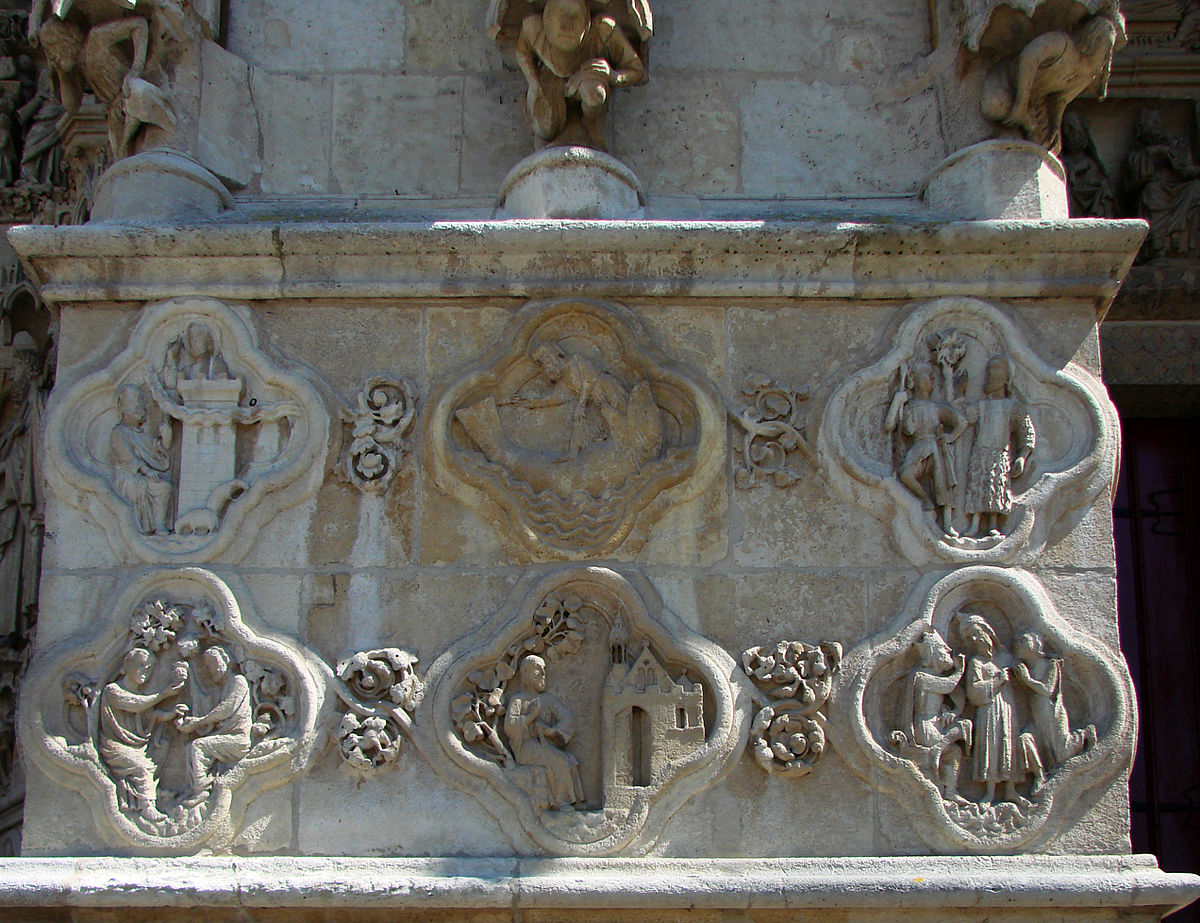

Les médaillons des soubassements contiennent notamment des représentations d'épisodes de la vie du Christ, mais surtout des épisodes de la vie des rois représentés à gauche du portail : histoire de Salomon y compris ses relations avec la reine de Saba, épisodes du règne du roi Hérode et histoire de ses relations avec les rois mages.

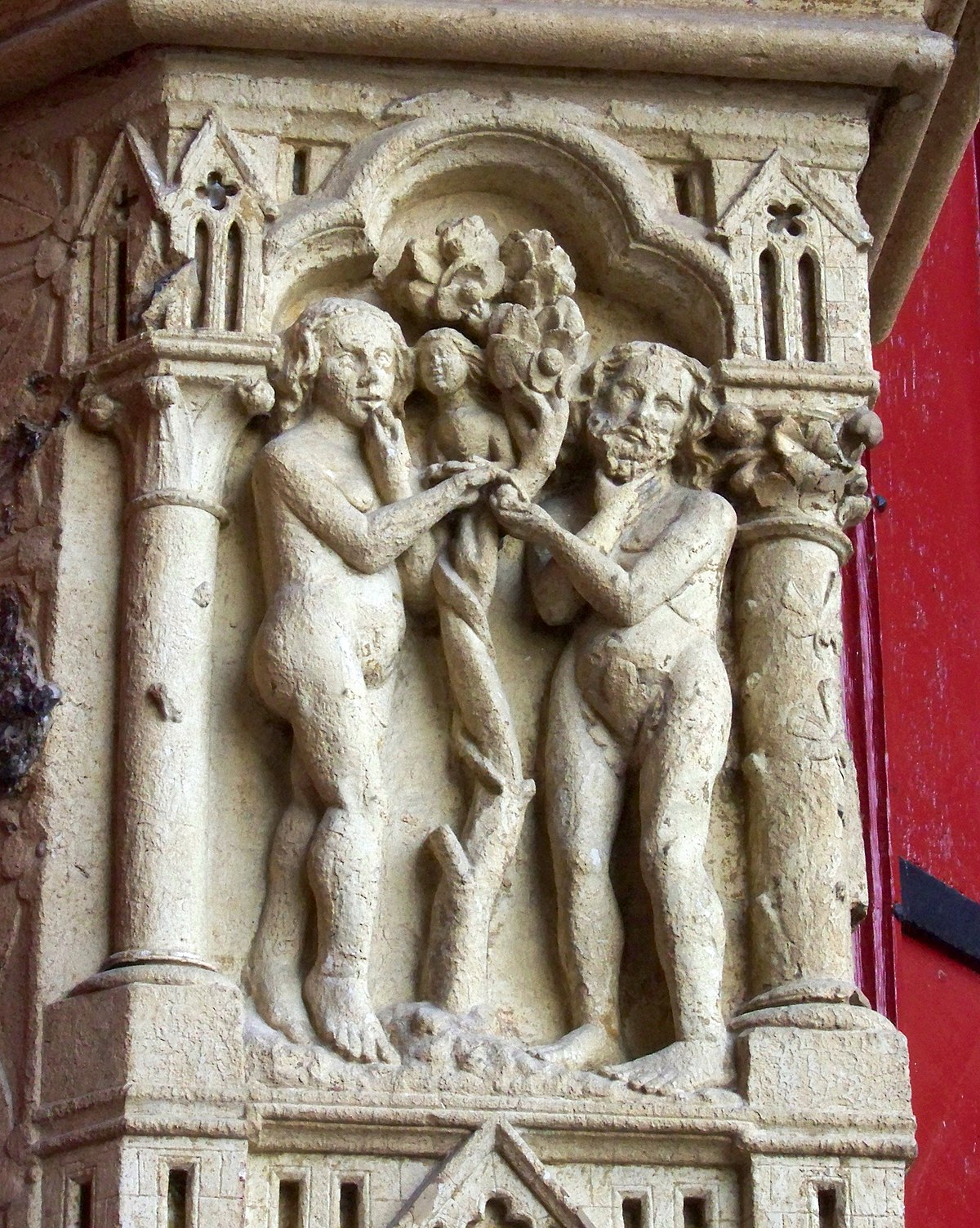

Le paradis terrestre et le péché originel

La base du trumeau comporte des bas-reliefs consacrés au péché originel, thème souvent associé à la Vierge, puisque c'est par elle qu'arrive le Christ-Rédempteur. Cette association se retrouve notamment au trumeau du portail de la Vierge de Notre-Dame de Paris.

La troisième partie de ce bas-relief du paradis terrestre représente la tentation d'Adam et Ève et le péché originel. Le couple se trouve aux pieds de l'arbre de la connaissance du bien et du mal dont Dieu a défendu de consommer les fruits. Le diable a ici la forme d'un serpent ayant la tête d'une femme séduisante. Il s'agit en fait de Lilith, personnage biblique absente de la bible chrétienne, mais présente dans les écrits rabbiniques du Talmud de Babylone. D'après la tradition juive, Lilith était la première épouse d'Adam. Elle aurait refusé d'accepter la position inférieure lorsqu'ils faisaient l'amour. Elle quitte alors le paradis terrestre et bientôt réitère son refus de se soumettre mais à Dieu cette fois, lequel lui intimait l'ordre de le faire. Plus tard, ayant quitté la surface de la terre, cette femme perverse finit par devenir diablesse et favorite de Lucifer. Elle revint tenter le couple qu'elle jalousait, afin de les faire désobéir à Dieu et de les précipiter dans le malheur.

La galerie des Rois et sa galerie basse

Sur la façade de Notre-Dame d'Amiens, immédiatement au-dessus des trois porches, se trouve une galerie de service couverte, richement décorée d'arcatures et de colonnettes. La galerie des Rois la surmonte, et celle-ci supporte une terrasse.

La galerie basse, intermédiaire entre la galerie des Rois et les gâbles des porches, est de fort belle facture et date de 1235 environ. Cette galerie basse, appelée communément "triforium" est praticable, comme d'ailleurs celle des Rois et la terrasse supérieure à celle des Rois. Toutes ces galeries communiquent avec les étages intérieurs des tours.

Derrière la galerie basse ou triforium s'ouvrent de grandes baies, qui éclairaient la nef centrale de la cathédrale, à travers une autre galerie intérieure (avant la pose de la tribune des grandes orgues).

Derrière la galerie des Rois s'ouvrent d'autres fenêtres plus courtes. Celles-ci donnent à l'intérieur de l'édifice sur une seconde galerie intérieure qui surmonte la galerie inférieure.

On remarque que les arcatures de la galerie inférieure portent sur des piles composées de trois colonnes groupées devant un pilastre. Sur ces piles reposent des arcs richement décorés de redans et d'animaux sculptés sur le devant des sommiers.

Une seule assise de pierre sépare la galerie basse ou triforium de celle des Rois.

Au-dessus de cette dernière se trouve une terrasse découverte et dallée. Les eaux du dallage sont rejetées extérieurement par les têtes des longues gargouilles qui décorent le dessus de la galerie des Rois.

Au-dessus de cette dernière se trouve une terrasse découverte et dallée. Les eaux du dallage sont rejetées extérieurement par les têtes des gargouilles qui décorent le dessus de la galerie des Rois et qui débouchent au niveau de la base des arcatures entourant la tête des rois.

Les statues de la galerie des Rois

Elles sont au nombre de 22 et on ne sait pas avec certitude qui elles représentent. Elles datent de la première moitié du XIIIe siècle. La partie centrale de la façade compte huit énormes statues de 3,75 mètres, placées à 30 mètres de hauteur. En outre on en compte six sur chaque face occidentale de la base de chacune des tours, et deux encore placées à l'avant des contreforts centraux de la façade, contreforts qui divisent celle-ci en trois zones verticales.

Ces statues paraissent relativement mal proportionnées, dotées de têtes quelque peu trop grosses et de jambes trop courtes. On retrouve ce type de galerie à la cathédrale Notre-Dame de Reims, ainsi qu'à Notre-Dame de Paris (à Paris, les statues datent en fait du XIXe siècle).

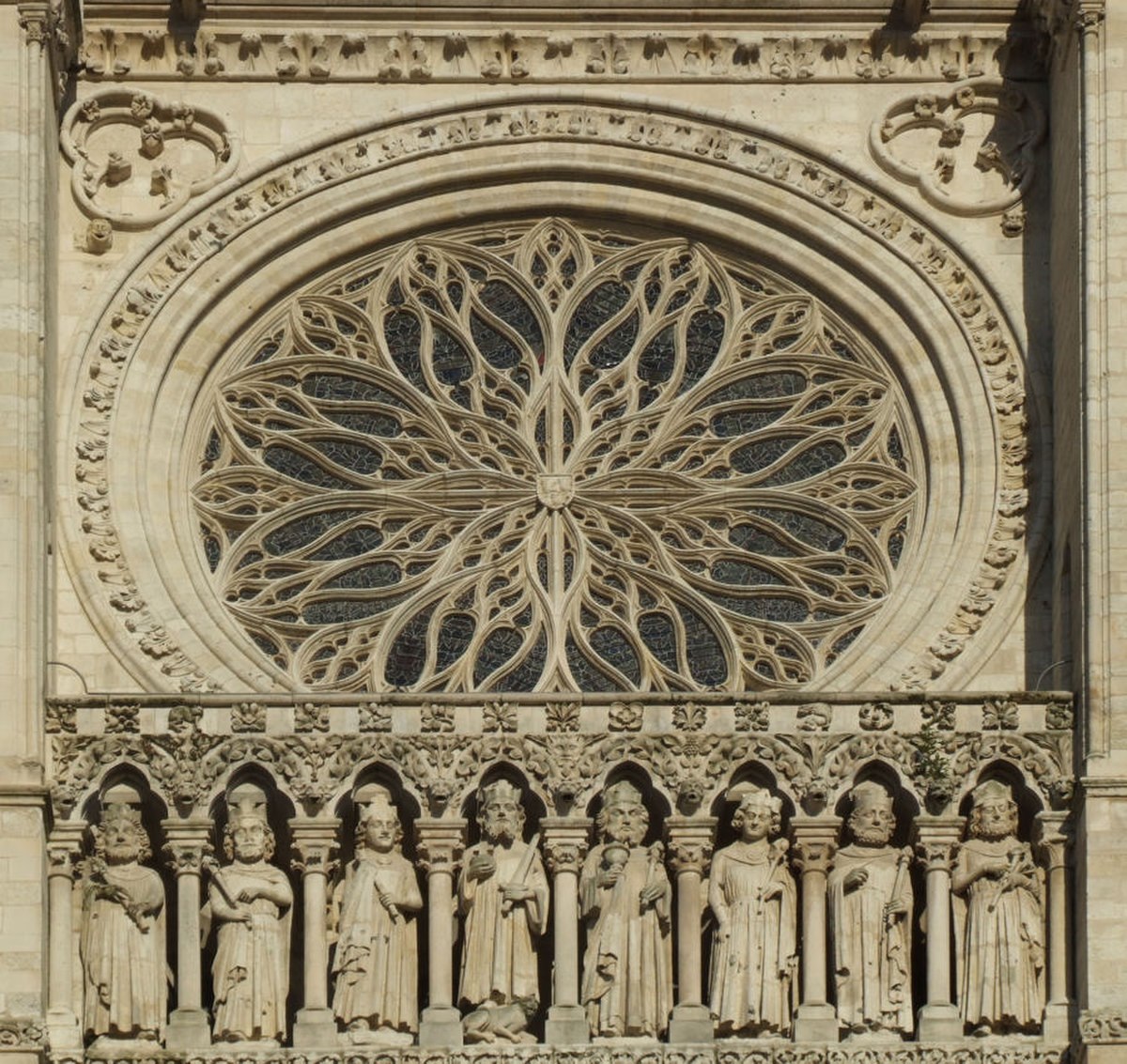

La rosace occidentale

De style gothique flamboyant, elle fut érigée au début du XVIe siècle sur ordre du maire de l'époque. On l'appelle aussi rosace de la Mer. Située juste au-dessus de la partie centrale de la galerie des Rois, elle est précédée de la terrasse dont le dallage est doté des gargouilles qui pointent à l'extérieur au niveau de la tête des rois de la galerie. Elle est donc en retrait par rapport aux parties sous-jacentes de la façade.

Vue de l'extérieur, sa partie inférieure est masquée par le rebord de la balustrade de cette terrasse, rebord qui n'est autre que la partie supérieure des arcatures de la galerie des Rois.

Les façades latérales de la cathédrale

Caractéristiques générales

Les façades latérales nord et sud sont en gros symétriques. Les dispositions architecturales fondamentales que l'on voit au sud se retrouvent en effet au nord. Les grosses différences se situent entre les deux façades latérales de la nef d'une part, et celles du chœur d'autre part. La nef et le chœur ont en effet été construits durant deux périodes différentes. Une trentaine d'années séparent leur construction, si bien que le style architectural de la nef est de type gothique classique, tandis que le chœur appartient au style gothique rayonnant.

Les fenêtres hautes de la nef sont composées de quatre lancettes surmontées d'une rose polylobée, tandis que celles du chœur présentent six lancettes, surmontées également d'une rose. Ces hautes baies du chœur sont surmontées d'un gâble triangulaire, caractéristique du gothique rayonnant, et qui s'élève jusqu'au-delà de la galerie qui longe la base du toit du chœur.

Les collatéraux nord et sud de la nef sont chacun surmontés d'un vaste comble commun coiffé d'un unique toit incliné vers l'extérieur. Ce comble correspond à l'intérieur à un triforium, aveugle bien sûr, puisqu'il est coupé de la lumière par ce comble.

Par contre au niveau du chœur, la partie intérieure du double déambulatoire possède un toit plat aménagé en terrasse. Donnant sur cette terrasse, on observe une série de baies destinées à éclairer le triforium du chœur, qui de ce fait n'est plus aveugle.

Toujours au niveau du chœur, le déambulatoire extérieur (qui longe uniquement les travées rectangulaires du chœur) et les chapelles absidiales rayonnantes sont coiffées d'un toit pyramidal à pans multiples inclinés de tous côtés, et notamment vers l'extérieur comme vers l'intérieur (la terrasse) de l'édifice. Par contre les chapelles latérales de la nef, construites dans le strict alignement du déambulatoire extérieur du chœur, sont recouvertes d'un toit plat aménagé en une grande terrasse commune, longée par une balustrade.

Quant au transept qui possède un collatéral à l'est et un autre à l'ouest, il possède une organisation architecturale mixte chœur-nef. Du côté oriental (ou côté du chœur) en effet, le collatéral est couvert d'une terrasse qui prolonge la terrasse couvrant le déambulatoire interne du chœur, à l'exception cependant de la travée de l'extrémité, qui est recouverte d'un toit pyramidal à huit pans.

Du côté occidental par contre, le collatéral du transept est couvert de la même manière que celui de la nef, à savoir par un toit incliné uniquement vers l'extérieur et recouvrant des combles. Il n'y a donc pas de terrasse à ce niveau, et, à l'intérieur, le triforium correspondant est nécessairement aveugle.

La façade méridionale

À l'extrémité occidentale de cette façade, sous la tour sud, se trouve la porte Saint-Christophe flanquée d'une énorme statue de saint Christophe portant, suivant la légende, un minuscule petit Jésus sur ses épaules. Plusieurs autres statues jalonnent le chemin entre la tour sud et le porche du croisillon sud du transept :

- sur la face extérieure de la chapelle Notre-Dame de Foy, on peut admirer une représentation de l'Annonciation surmontée de saint Michel et de saint Raphaël.

- Décorant le mur extérieur de la chapelle de l'Assomption, ex-chapelle Saint-Nicolas, on trouve un « waidier » et son épouse (waidier : marchand de guède en picard, la guède étant la plante avec laquelle on fabriquait la teinture bleu-pastel, plante à l'origine de la richesse d'Amiens). Au-dessus : effigie de saint Nicolas debout, avec à ses pieds la marmite (fameuse en Picardie, dans le Nord, en Belgique et dans l'est de la France) où les trois enfants ont été mis à cuire par le méchant boucher.

- puis une représentation de la Transfiguration

- enfin une statue d'un évêque que l'on pense être Guillaume de Mâcon, puisque cette statue s'élève à l'arrière de la chapelle qu'il fit édifier durant les dernières années du XIIIe siècle.

La façade sud du transept et le portail Saint-Honoré

Enserrée entre deux puissants contreforts latéraux, la façade sud du transept s'élance vers le ciel à une hauteur de près de 60 mètres, soit à peu près la même hauteur que la tour sud. On y distingue trois étages : celui du portail, puis une énorme verrière, et tout en haut, le fronton. Les deux contreforts, très saillants à la base, effectuent une série de petits retraits successifs, soulignés à chaque fois par une bande saillante horizontale, ce qui atténue quelque peu l'intense verticalité de la façade.

L'étage inférieur de la façade est totalement occupé par le superbe portail surmonté uniquement d'une cannelure triangulaire dans l'angle supérieur duquel on a sculpté une décoration tréflée. L'ensemble de cet étage atteint quelques 20 mètres de hauteur et est surmonté d'une étroite galerie bordée d'une balustrade.

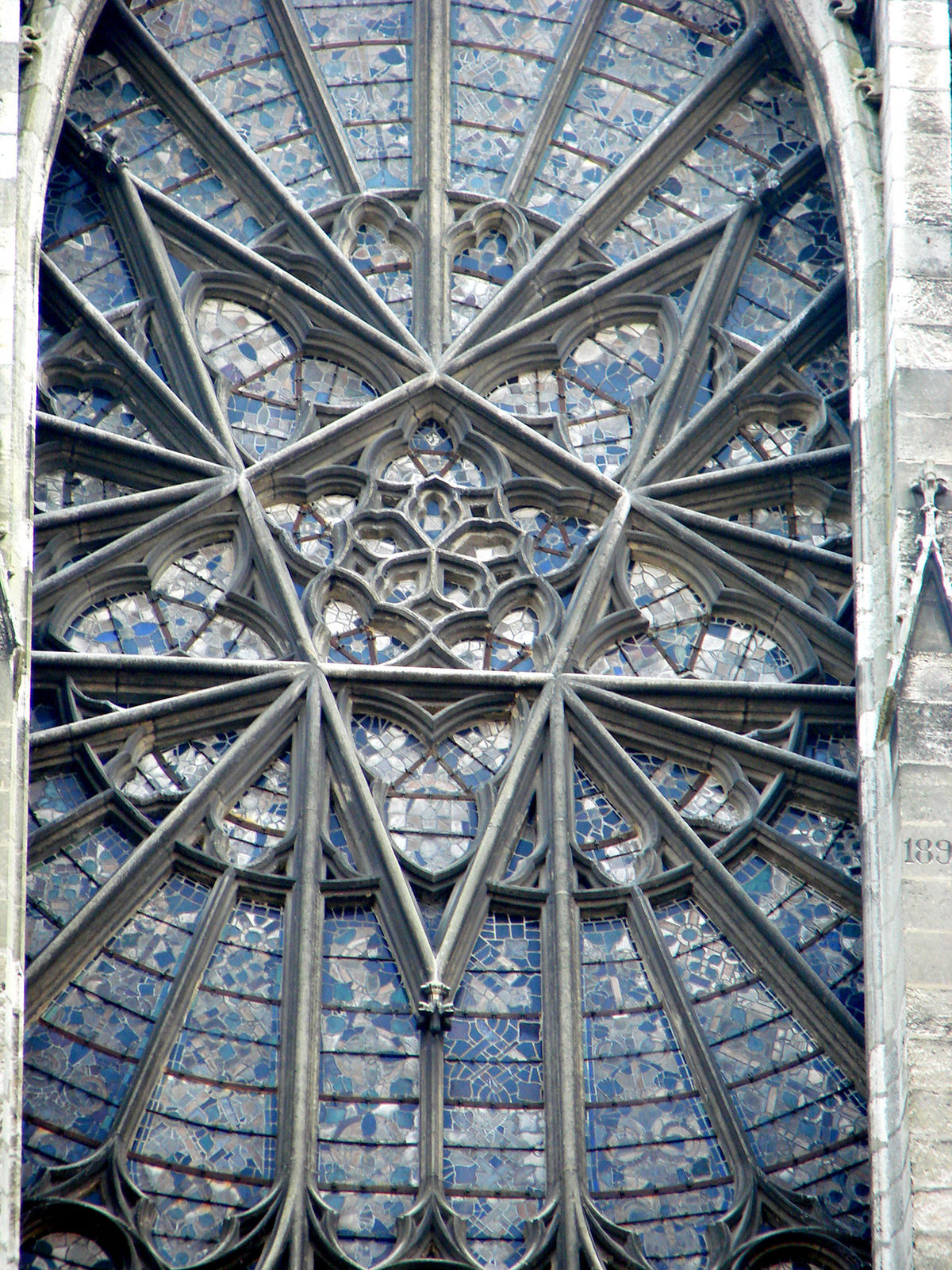

Au-dessus débute le deuxième niveau consistant en une énorme verrière reposant sur une haute claire-voie. Cette dernière est composée de cinq baies à quatre lancettes groupées deux à deux. Chaque baie comporte une petite rose en sa partie supérieure, et est surmontée d'un agréable petit gâble. Cette claire-voie éclaire le triforium du transept, à l'intérieur de l'édifice. La verrière correspond à une grande rosace de style flamboyant reposant sur une deuxième claire-voie, celle-ci occupant tout l'espace disponible sous la rosace.

Le troisième et dernier niveau est occupé par un haut fronton triangulaire orné d'une série de bandes verticales, accentuant l'impression de verticalité qui se dégage de la façade. D'autant plus que ce fronton est entouré de deux énormes pinacles très élancés et finement ouvragés, qui eux aussi semblent s'élancer vers le ciel. Ces deux pinacles surmontent les deux contreforts latéraux de la façade. Enfin l'angle supérieur du fronton est également surmonté d'un troisième haut pinacle très effilé.

Le portail de la Vierge Dorée ou portail Saint-Honoré

Le portail du croisillon sud du transept, ou portail Saint-Honoré, est aussi appelé portail de la Vierge Dorée, en raison de la statue qui orne son trumeau. Le tympan relate divers épisodes de la vie du saint, huitième évêque d'Amiens, qui vécut au VIe siècle.

Au registre inférieur, sculpté sur le linteau, on peut voir les adieux des apôtres à Jésus le jour de l'Ascension. Puis les quatre registres du tympan lui-même représentent, de bas en haut, le sacre de saint Honoré, des guérisons miraculeuses attribuées à ce dernier, une procession de reliques du saint, et au sommet la mort du christ en croix sur le Golgotha.

La face antérieure du trumeau est occupée par la statue de la Vierge Dorée, magnifique chef-d'œuvre du XIIIe siècle. Datée de 1288, haute de 2,30 m, la statue originale, menacée par les intempéries, a été transférée à l'intérieur de la cathédrale en 1980 et remplacée par un moulage. La statue nous montre une Vierge couronnée et portant l'enfant Jésus, le regard posé vers lui avec douceur. La tête de la Vierge est surmontée d'un dais. Trois angelots souriants portent son nimbe. Elle est légèrement hanchée, le poids du corps portant sur une seule jambe.

À l'inverse des Vierges à l'Enfant antérieures, beaucoup plus hiératiques, cette statue est celle d'une jeune mère souriante qui joue avec son bébé et qui le berce. Elle inaugure une toute nouvelle sorte de représentations de la Vierge, elle est la première des Vierges hanchées qui ultérieurement seront fréquemment peintes ou sculptées. Quant à l'enfant Jésus, bébé assez joufflu, il semble jouer avec le monde comme avec le ballon qu'il a entre les mains.

La façade septentrionale

Juste après le coin nord de la façade, la tour nord est soutenue par une puissante contre-butée.

À l'est de la tour nord, les façades des chapelles latérales de la nef sont, comme au sud, séparées par un trumeau décoré d'une statue. On y voit successivement saint Louis dont c'est l'une des plus anciennes représentations que nous possédons, Guillaume de Mâcon et sainte Agnès. Les six chapelles sont logées entre les hautes culées des arcs-boutants de la nef. Leurs façades bien alignées entre elles sont éclairées chacune par de très grandes baies, hautes de près de quinze mètres et pourvues de vitraux. La toiture de ces chapelles est aménagée en une seule terrasse continue. Cette terrasse ainsi que la balustrade sont l'œuvre de Viollet-le-Duc qui s'est permis d'altérer un remarquable monument du Moyen Âge, justifiant ainsi quelques unes des plus dures critiques faites à son encontre.

On remarque que les fenêtres hautes du chœur sont de structure assez différente de celles de la nef. Elles sont notamment surmontées d'un grand gable triangulaire qui dépasse latéralement le niveau de la galerie à balustrade qui longe la base de la toiture.

La façade nord du transept et le portail de saint Firmin-le-Confesseur

La façade du bras nord du transept est nettement moins décorée que la façade du bras sud. Enserrée entre deux puissants contreforts latéraux, elle présente dans sa partie inférieure le portail dédié à saint Firmin le Confesseur. Celui-ci, encore appelé Firmin II, fut le troisième évêque d'Amiens et siégea pendant quarante ans dans la seconde moitié du IVe siècle.

Le portail comporte un linteau finement orné d'une décoration tréflée et un tympan non sculpté car occupé par une petite verrière. Au trumeau : statue d'un évêque. Il n'y a pas d'autres statues ou sculptures, ni sur les voussures, ni sur les piédroits de la porte, ni sur les ébrasements de celle-ci.

La moitié supérieure de cette façade est occupée par une énorme verrière comportant, au-dessous, une claire-voie à cinq baies vitrées, puis une seconde claire-voie de dix lancettes partiellement masquée par une balustrade et surmontée d'une énorme rosace consolidée par des arcatures de pierre.

Au sommet de la façade se trouve une balustrade, mais pas de pignon en pierre et sculpté comme au sud : seulement un pignon d'ardoise, triangulaire, qui constitue l'extrémité nord du toit du transept.

Le contrefort d'angle gauche (situé à l'est) de la façade fait corps avec le contrefort extérieur de la face est du transept ainsi qu'avec une tourelle octogonale. Cet ensemble abrite un escalier à vis qui court depuis le rez-de-chaussée jusqu'à la base de la toiture du transept. Son trajet est marqué par une succession de meurtrières. Les sommets des deux contreforts latéraux sont coiffés chacun d'un petit toit pyramidal d'ardoise. Celui de gauche (oriental) abrite en fait l'extrémité supérieure de l'escalier.

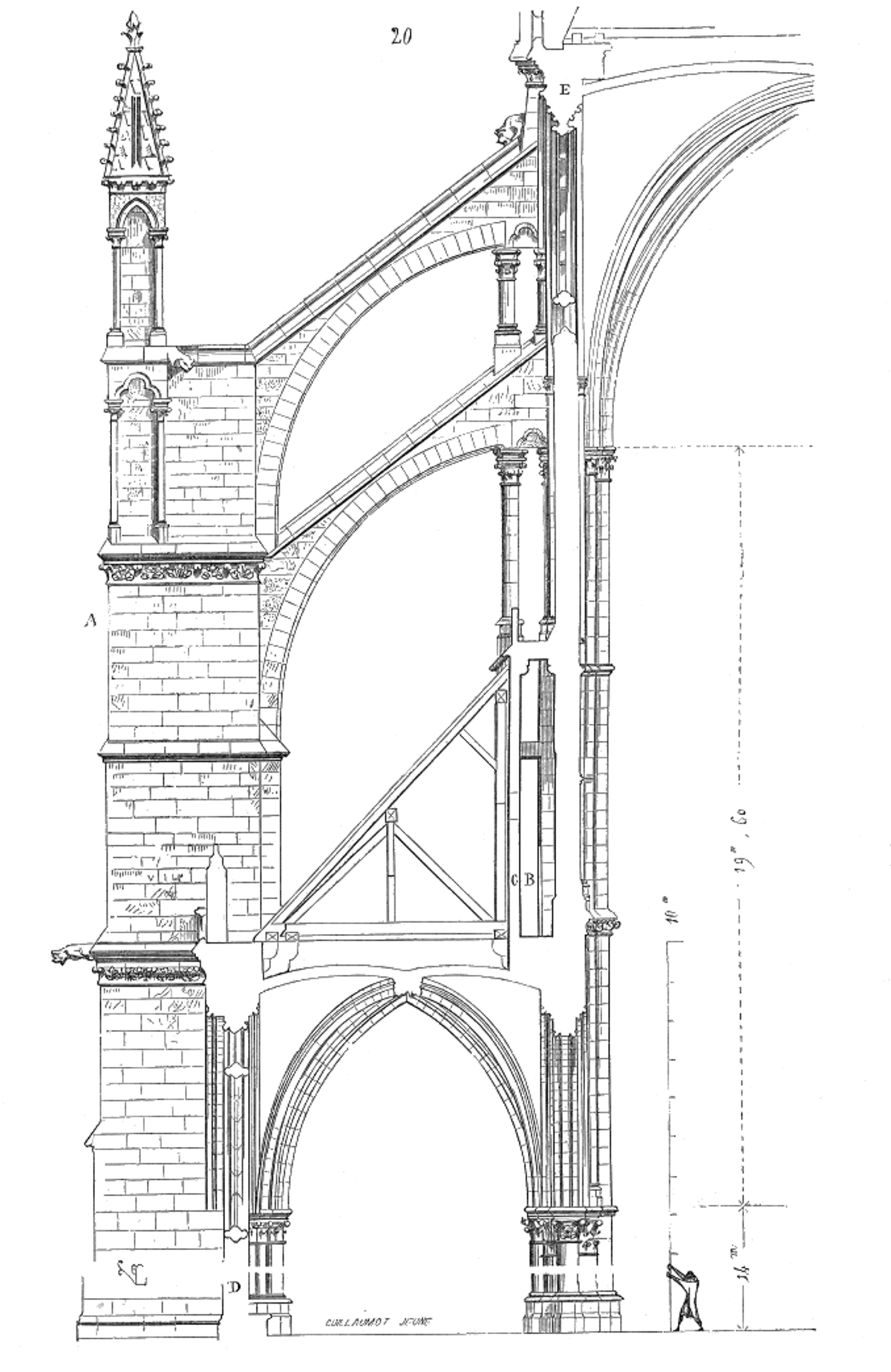

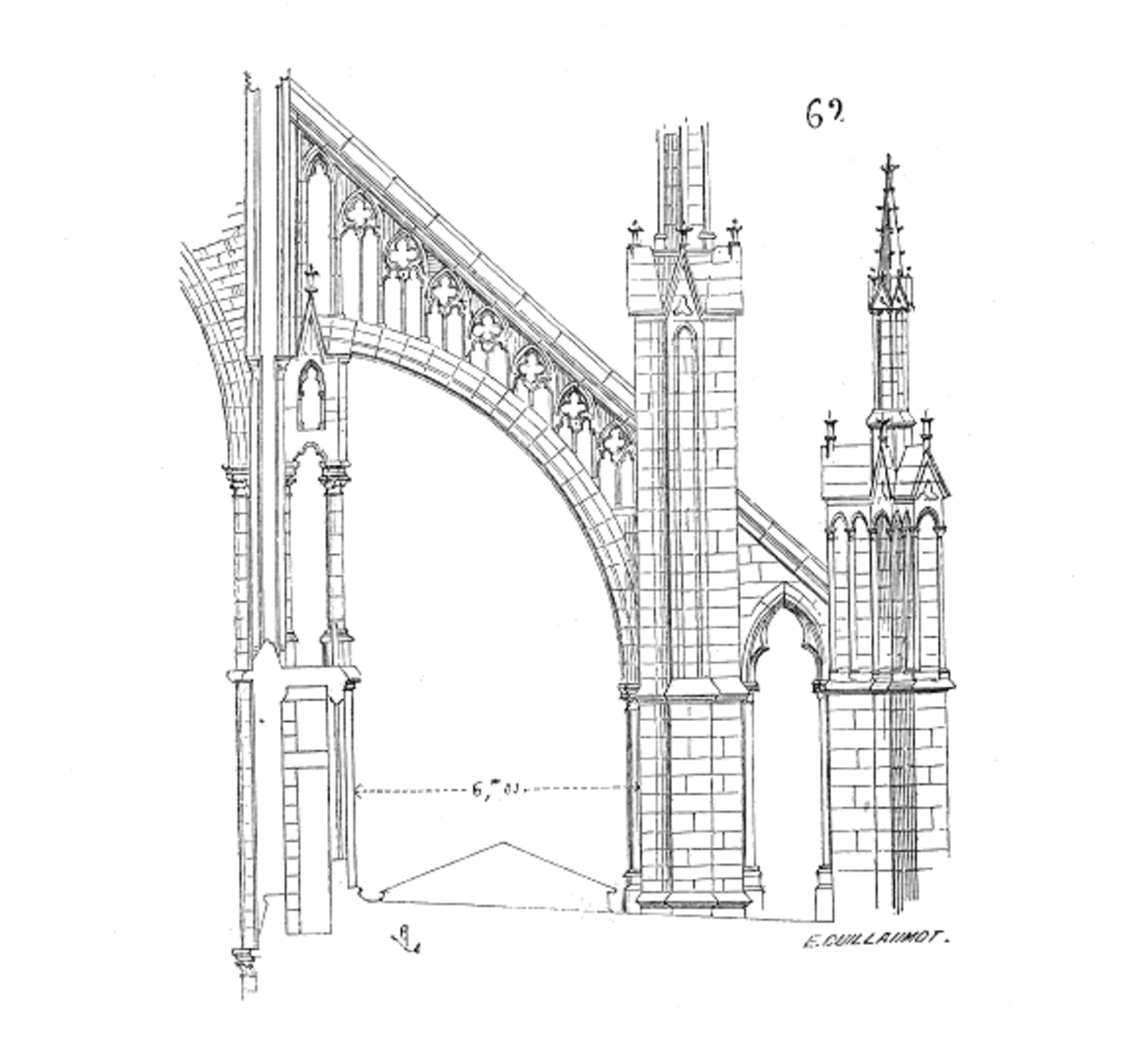

Les arcs-boutants

Les arcs-boutants de la nef

Les arcs-boutants de la nef de la cathédrale d'Amiens, élevée vers 1230, présentent une disposition analogue à celle du chœur de la cathédrale de Soissons dont ils semblent s'inspirer. Ils sont à double niveau et contrebutent la partie supérieure de la nef. Ils s'appuient extérieurement sur de grandes culées assez massives. Leur tête (partie supérieure) vient s'appuyer contre des piles ou colonnes assez sveltes longeant le mur de la nef. Comme il se doit, le dernier claveau de chacun des deux arcs n'est pas engagé dans la pile et reste libre de glisser au cas où la voûte ferait un mouvement par suite d'un tassement des points d'appui verticaux, faute de quoi les arcs-boutants se briseraient.

Comme à Soissons, l'arc-boutant supérieur prend appui sur la partie de la pile de la nef située au-dessus du centre de poussée des voûtes, là ou s'exerce la partie supérieure de la poussée. Il en va de même de l'arc-boutant inférieur qui contrebute la voûte au niveau de la partie inférieure de la poussée. L'ensemble de ces deux arcs-boutants assure une stabilité maximale aux voûtes de l'édifice.

À noter qu'à l'inverse de Soissons, le chaperon de l'arc-boutant supérieur sert de canal pour conduire les eaux des chéneaux du grand toit de l'édifice à l'extrémité inférieure de l'arc, d'où elles sont expulsées, au travers du sommet des culées, le plus loin possible par de longues gargouilles.

Les arcs-boutants du chœur

Les arcs-boutants du chœur contrebutent la partie supérieure du chœur, mais sont forts différents de ceux de la nef. Ils sont à simple niveau, mais à double volée. Ils prennent appui extérieurement sur deux grandes culées assez fines. Ils furent construits vers 1260, soit plus ou moins trente ans après ceux de la nef.

Les arcs-boutants supérieurs, tels que décrits pour la nef, furent à cette époque remplacés par une construction à claire-voie, véritable aqueduc incliné qui maintenait les têtes des murs, mais d'une façon passive et sans pousser.

Mais ces arcs-boutants, trop peu chargés par ces aqueducs ajourés, purent se maintenir dans le rond-point, c'est-à-dire au chevet, là où ils n'avaient à contrebuter que la poussée d'une seule nervure de la voûte. Dans la partie parallèle du chœur, là où il fallait résister à la poussée combinée des arcs-doubleaux et des arcs-ogives, les arcs-boutants de ce type se soulevèrent, et au XVe siècle on dut placer, en contre-bas des arcs-boutants primitifs, de nouveaux arcs d'un plus grand rayon, pour neutraliser l'effet produit par la poussée des voûtes du chœur.

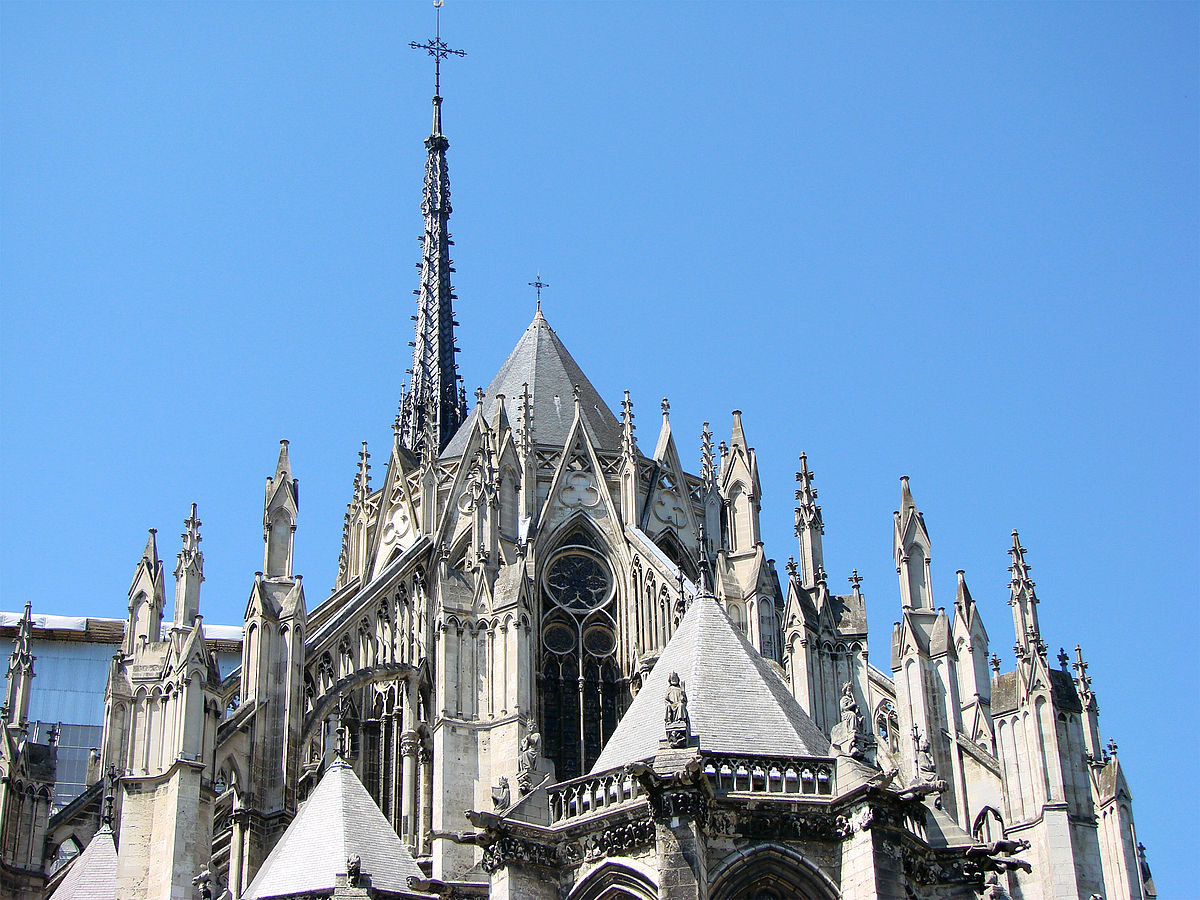

Le chevet et ses arcs-boutants

Le chevet de la cathédrale d'Amiens frappe par sa grande élégance, et la puissance de sa construction. Il est constitué de trois étages de fenêtres et d'une série de structures de soutien : contreforts et arcs-boutants. Le tout est richement orné de gâbles, de statues, de gargouilles et de pinacles abondamment travaillés. La verticalité largement prédominante de tous ces éléments donne l'impression d'un puissant élancement vers le ciel.

Le niveau inférieur du chevet correspond aux chapelles absidiales ou rayonnantes et consiste essentiellement en étroites baies vitrées, très élancées et atteignant près de 15 mètres de hauteur. Ces baies sont séparées par de solides contreforts assurant la stabilité des hauts murs. Ces contreforts sont surmontés de statues de rois musiciens ou d'effrayantes chimères qui scrutent la ville, l'œil mauvais. La plupart de ces chapelles sont ainsi dotées de deux ou trois baies vitrées associées à deux contreforts. Seule la chapelle axiale possède sept baies, lesquelles sont séparées par six contreforts. Enfin ces chapelles sont toutes coiffées de toits d'ardoise pyramidaux à pans multiples, inclinés tant vers l'intérieur que vers l'extérieur de l'édifice.

L'étage suivant est composé des baies vitrées correspondant au triforium du chœur.

L'étage supérieur enfin correspond aux baies vitrées des fenêtres hautes de l'abside de la cathédrale. Comme celles des façades latérales du chœur, elles sont surmontées d'un haut gâble triangulaire dépassant le niveau de la base de la grande toiture.

Le haut du mur gouttereau du vaisseau principal du chœur ou chevet proprement dit est soutenu par six arcs-boutants de même type que les arcs-boutants latéraux du chœur, c'est-à-dire des arcs-boutants ajourés, à double volée, simple niveau et présentant une rigole d'écoulement sous forme d'aqueduc, sur sa partie dorsale ou chaperon. Chaque arc-boutant comporte donc deux points d'appui extérieurs. Le premier point d'appui se dresse à partir du sommet du pilier du déambulatoire, séparant le rond-point et les chapelles rayonnantes. Le second point d'appui est la véritable culée. Celle-ci prend appui sur la partie la plus large de la paroi de séparation des chapelles rayonnantes, c'est-à-dire sa partie extérieure. Pour assurer une meilleure solidité, la culée comporte deux ailes s'appuyant chacune sur la première partie du mur extérieur des chapelles voisines.

Détail du chevet vu du côté sud |

Le toit et les parties hautes de la cathédrale

Le toit de la cathédrale Notre-Dame d'Amiens est fait d'ardoises à clous et le faîte qui culmine à 56 mètres est hérissé d'une crête de plomb. D'après une analyse dendrochronologique effectuée en 1988, la charpente du chœur daterait de l'an 1288, tandis que celle de la nef et du transept serait de 1311. La charpente, très légère est formée de fermes espacées de plus ou moins 3,75 mètres.

Les parties hautes de la cathédrale d'Amiens, bien plus que celles de Notre-Dame de Paris regorgent littéralement d'œuvres sculpturales médiévales souvent burlesques ou inquiétantes : gargouilles, chimères, rois musiciens ou autres encore.

Gargouilles et chimères

Les gargouilles sont innombrables sur les parties hautes de Notre-Dame d'Amiens. Souvent très élancées elles constituent parfois de véritables morceaux de statuaire. Il importe de ne pas confondre gargouilles et chimères.

Les gargouilles ont été mises en place à l'extrémité des gouttières et des chéneaux pour évacuer l'eau de pluie des toitures et ne désignent que les extrémités des conduits d'écoulement des eaux. Elles dépassent dans le vide afin de rejeter les masses d'eau des averses le plus loin possible des murs de la cathédrale, lesquels ainsi ne s'abîment pas. Elles ont souvent la forme d'animaux fantastiques, la gueule perpétuellement ouverte et de ce fait souvent effrayants voire féroces. Leur position est généralement horizontale ou parfois inclinée, et se terminent toujours par une gueule tournée vers le bas et l'extérieur, afin de faciliter l'écoulement. Certaines ont des formes humaines. Toutes sont différentes, elles ont été créées par de nombreux artistes qui ont donné libre cours à leur imagination. Leur variété paraît presque infinie.

De fort belles gargouilles se trouvent notamment au niveau des grands arcs-boutants. Le système d'écoulement des eaux du toit de la cathédrale se termine par une canalisation sur le sommet des arcs-boutants puis par de longues gargouilles. Pour avoir une idée de leur utilité, il faut aller les voir fonctionner muni d'un bon parapluie un jour de forte pluie. Le spectacle est impressionnant.

Les chimères par contre sont simplement des statues fantastiques voire diaboliques et souvent grotesques. Elles ont une fonction purement décorative, non liée à un quelconque écoulement. Elles se présentent donc bien souvent la gueule fermée, tapies ou redressées et juchées sur des supports qui les surélèvent. On les retrouve dans les hauteurs de la cathédrale, juchées sur des balustrades ou au sommet des contreforts, où elles remplacent des pinacles, et ne se situent jamais aux endroits déclives de la couverture de l'édifice tels les planchers des galeries hautes. Leur rôle semblant être d'observer la ville, elles occupent des perchoirs. Elles ont la forme de démons, de monstres ou d'oiseaux fantastiques. Leur visage ou leur regard est orienté vers le bas, comme pour se repaître des turpitudes qui s'y déroulent.

Les Rois Musiciens

À l'inverse des chimères, les Rois Musiciens sont des statues de personnages fort sympathiques disséminées sur l'ensemble des toitures de la cathédrale, et semblant jouer des airs à la gloire du Seigneur. On les retrouve notamment juste derrière les tours de la façade occidentale, autour de la dite Chambre des Musiciens, située sur les toits entre la Galerie des Sonneurs et l'extrémité occidentale des combles de la nef. Une autre série de Rois Musiciens, beaucoup plus facile à admirer, se dresse au sommet des contreforts de la chapelle axiale, au chevet de la cathédrale, juste derrière le chœur.

La flèche

Élevée en 1288 par l'évêque Guillaume de Mâcon, la première flèche connut une fin tragique en 1528. Le 15 juillet un violent orage déclencha un incendie qui la détruisit totalement. Toute la ville s'étant mobilisée, les sauveteurs réussirent à empêcher l'incendie de se propager à l'ensemble des combles de la cathédrale, ce qui eût été catastrophique.

Rapidement, les dons affluèrent pour la reconstruction et même le roi François Ier aida en permettant que le bois nécessaire à l'édification de la nouvelle flèche soit prélevé en la forêt de Neuville-en-Hez qui était propriété royale.

Le travail, dont l'objet était d'élever une flèche en bois recouverte de plomb, fut confié à Louis Cardon de Cottenchy, secondé par un modeste charpentier de village, Simon Tanneau, responsable de l'édification de la flèche de bois. C'est Jean Pigard qui réalisa la flèche de plomb. Les travaux s'achevèrent en 1533 et il fallut encore une année pour dorer le plomb. Construite en bois de chêne et recouverte de plomb, c'est actuellement la plus ancienne flèche en bois connue.

Au total, 71 tonnes de plomb sont utilisées dans la flèche ; l'épaisseur moyenne de métal est de trois millimètres. Son poids total est de 500 tonnes. Le bois utilisé est du bois de chêne. Sa hauteur, au-dessus du faîtage de l'édifice jusqu'à la pomme qui se trouve près du sommet, était de 47 mètres avant la restauration effectuée au XIXe siècle par Eugène Viollet-le-Duc; elle n'est plus aujourd'hui que de 45 mètres.

Vue de la flèche de Notre-Dame d'Amiens |

Dessin de la flèche par Viollet-le-Duc qui procéda à sa restauration. |

La base de la flèche repose sur une plateforme située au-dessus de l'endroit où se croisent les quatre grandes ogives de la croisée du transept. Dès sa naissance, elle est octogonale. La flèche, de toute grande qualité et authentique chef-d'œuvre, possède une riche décoration, notamment de fleurs de lys, et une série de superbes statues, faites en plomb repoussé et de qualité exceptionnelle. La naissance de la flèche est constituée de deux étages octogonaux dont la base est entourée d'une balustrade. Les 8 statues, creuses, sont disposées au niveau de la balustrade du deuxième étage. Elles représentent successivement le Christ (disposé face à la nef), saint Paul, saint Firmin coiffé de sa mitre et qui se trouve face au nord, saint Jean l'Évangéliste, la Vierge couronnée portant l'enfant Jésus totalement dévêtu, saint Jean-Baptiste, saint Jacques le Majeur (orné de coquilles) et saint Pierre.

Ces magnifiques statues chrétiennes ne sont pas les seules à garnir la flèche. On y trouve aussi, comme un peu partout sur les toits de l'édifice, de superbes gargouilles et d'inquiétantes chimères. Toutes sont faites en plomb repoussé et remarquablement sculptées.