Cathédrale Notre-Dame d'Amiens - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

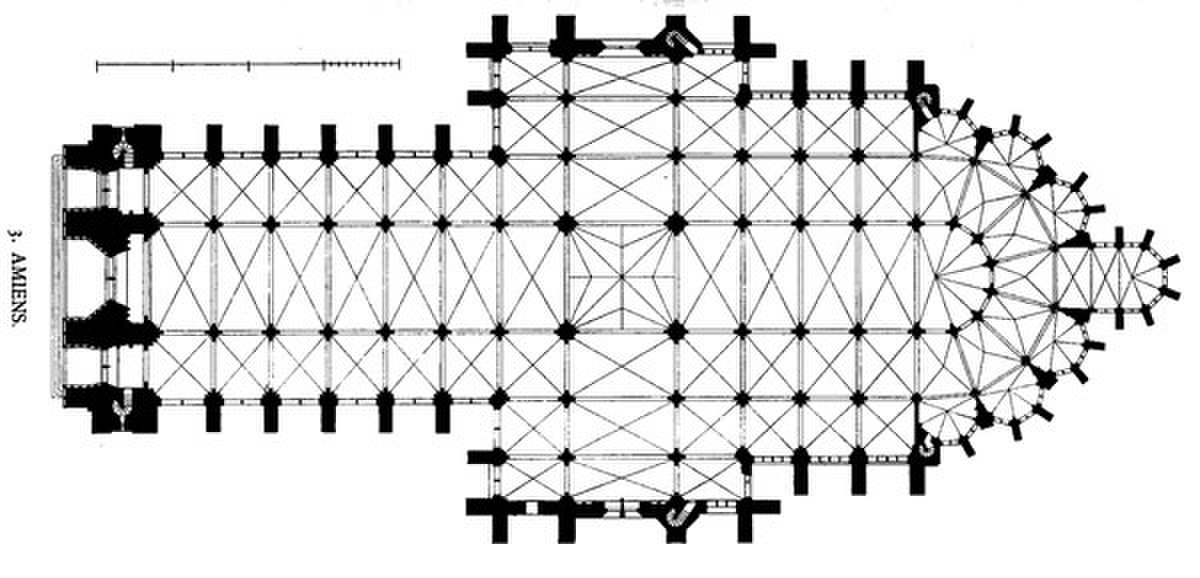

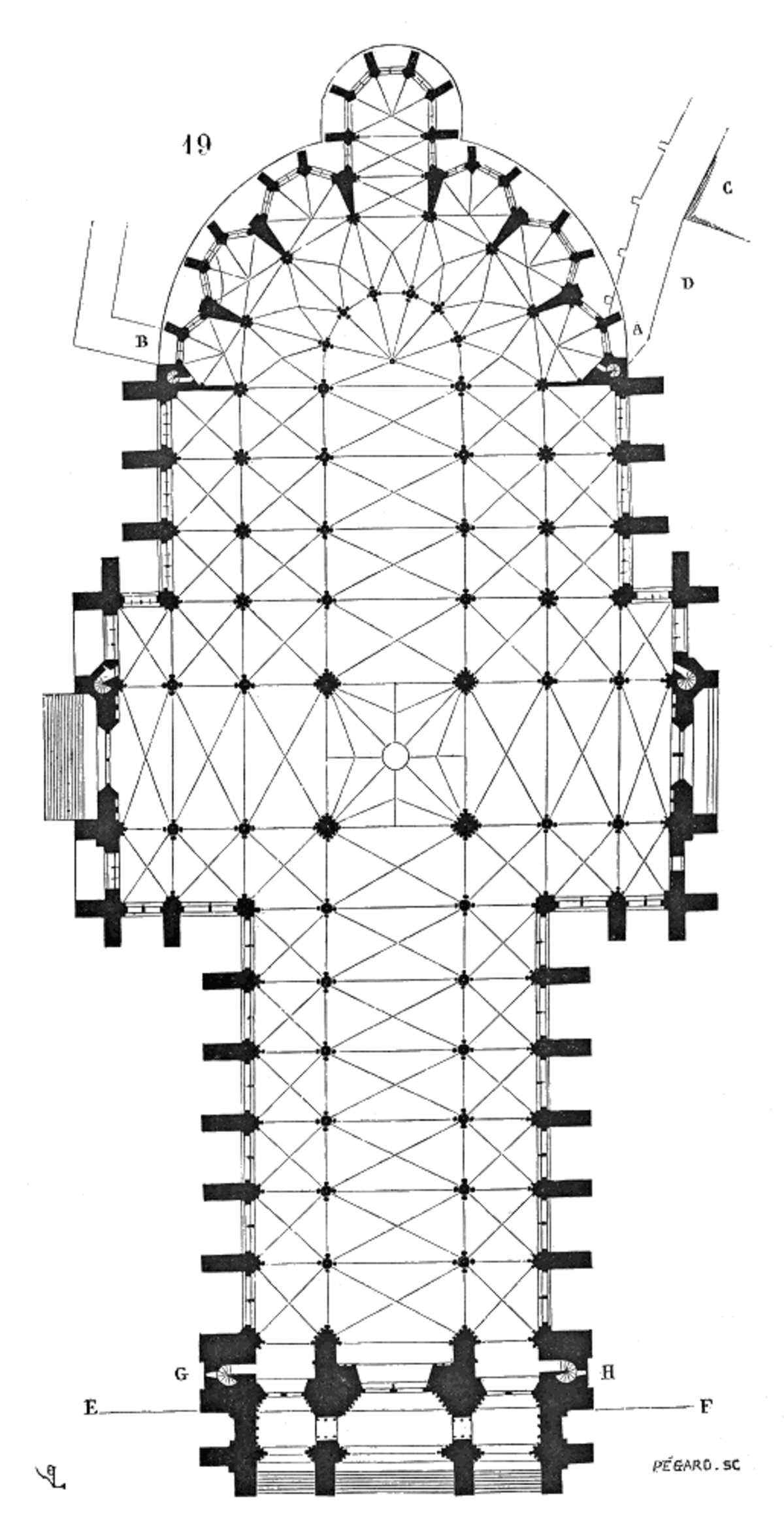

Plan et élévation

La cathédrale est érigée sur un plan en forme de croix latine, avec une nef à bas-côtés, un transept à bas-côtés et un chœur qui comprend même cinq vaisseaux. Le déambulatoire est entouré de sept chapelles rayonnantes, dont la centrale, la chapelle d'axe, ressemble par son architecture à la Sainte-Chapelle de Paris, dont elle est contemporaine. L'élévation dans la nef est tripartite : grandes arcades, triforium et la claire-voie des fenêtres hautes. Les piliers qui supportent les arcades sont ronds et cantonnés par quatre colonnettes. Les voûtes à croisées d'ogives sont supportées par des colonnettes engagées. Les proportions sont très harmonieuses.

Dimensions

Sources :

- longueur extérieure : 145 m

- longueur intérieure : 133,50 m

- profondeur du chœur y compris le déambulatoire et chapelle axiale : 64 m

- longueur de la nef : 54 m

- largeur du vaisseau central de la nef : 14,60 m

- largeur des bas-côtés de la nef : 8,65 m

- largeur de la nef avec ses 2 bas-côtés : 32 m

- hauteur sous voûte des bas-côtés de la nef : 19,7 m (soit près du double des bas-côtés de la nef de Notre-Dame de Paris, qui ont entre 10 et 10,5 mètres de hauteur)

- hauteur des colonnes bordant la nef (chapiteaux inclus) : 13,85 m

- distance entre les piles (d'ouest en est) : 5,2 m

- largeur du transept sans ses deux collatéraux : 14,25 m

- largeur totale hors œuvre du transept : 29,30 m

- longueur hors œuvre du transept : 70 m

- longueur dans œuvre du transept : 62 m

- hauteur sous voûte : 43 m (contre 33,50 m pour Notre-Dame de Paris)

- hauteur extérieure du faîte des toitures : 56 m

- hauteur de la flèche : 112,70 m

- hauteur de la tour nord : 68,19 m (même hauteur que les tours de Notre-Dame de Paris)

- hauteur de la tour sud : 61,70 m (seulement six mètres de plus que le faîte du toit de l'édifice environ)

- surface couverte : 7 700 m2

- volume intérieur : environ 200 000 m3 (près du double de Notre-Dame de Paris, mais la moitié seulement du volume de la cathédrale de Cologne qui fait 407 000 m3)

- Façade occidentale

- largeur totale : 48,78 m

- largeur du porche du portail du Beau-Dieu : 11,69 m

- profondeur de ce porche : 5,52 m

- largeur des deux porches latéraux : 6,27 m

- profondeur de ces deux porches : 4,54 m

- largeur des 2 contreforts séparant ces 3 porches : 2,92 m

D'après le livre « Notre-Dame d'Amiens » publié en 1833 par Antoine Pierre Marie Gilbert, la hauteur totale depuis le pavé de l'église jusqu'au sommet de la flèche, y compris le coq, serait de 128,64 m dont il faut soustraire deux mètres liés à la restauration menée ultérieurement.

Intérieur

La nef

Première partie de la cathédrale gothique à être construite, la nef de Notre-Dame d'Amiens fut édifiée en très peu de temps. Initiée dès 1220, sa construction était déjà achevée en 1236.

L'élévation de la nef (comme celle du chœur) comporte trois niveaux : grandes arcades, triforium et fenêtres hautes. Les fenêtres hautes se composent de quatre lancettes. Le triforium, aveugle, comporte deux ensembles de trois arcades, pour chaque travée.

Elle est éclairée par la grande rosace de la façade, dite « Rose de la mer » et par les fenêtres hautes.

La nef est composée de sept travées rectangulaires à voûtes quadripartites barlongues (rectangulaires). Elle est bordée de chaque côté (nord et sud) d'un collatéral de même longueur mais possédant des voûtes carrées. Sa hauteur sous voûte est de 42,3 mètres, tandis que celle des bas-côtés atteint 19,7 mètres. Quant à la hauteur des colonnes bordant la nef, chapiteaux inclus, elle est de 13,85 mètres. Autour de chacune des colonnes qui bordent latéralement le vaisseau central de la nef comme le chœur, s'ajoutent quatre colonnettes disposées en cercle, afin de renforcer ces colonnes supportant des voûtes situées à une telle hauteur.

Ce mode de construction est également celui utilisé à Chartres (modèle des cathédrales d'Amiens, Beauvais, et Reims). Dans l'architecture gothique, la croisée d'ogives et la voûte repose totalement sur les colonnes et non plus sur les murs latéraux. À l'opposé de l'art roman, les murs ne sont plus porteurs des voûtes dont le poids retombe désormais sur les colonnes, et les architectes peuvent se permettre de percer les grands murs afin de faire pénétrer la lumière de tous côtés. C'est ce qui a été réalisé et fait ainsi baigner la nef comme le chœur dans la lumière.

La confrérie Notre-Dame du Puy et les puys d'Amiens

Sources :

La confrérie Notre-Dame du Puy est un puy, société littéraire pieuse telle qu'on en trouvait à la fin du Moyen Âge aux Pays-Bas, en Belgique, en Picardie et en Normandie. Fondée en 1388, cette société en vint progressivement à exercer son mécénat en sponsorisant la création d'œuvres picturales destinées à orner la cathédrale. Ce mécénat s'exercera depuis l'année 1452 (année suivant celle de la promulgation des nouveaux statuts de la Confrérie obligeant les maîtres de la confrérie à faire exécuter une œuvre d'art) jusqu'en 1693. Durant cette longue période allant de la fin du Moyen Âge à la fin du Grand Siècle, la confrérie a disposé de près de deux siècles et demi pour faire exécuter presque chaque année une œuvre d'art picturale. Au total on évalue à 185 le nombre d'œuvres d'art produites, témoignage de la dévotion à la Vierge et destinées à embellir le sanctuaire. Ces œuvres picturales ont progressivement acquis elles-mêmes le nom de Puys.

Au fil du temps, l'exécution de ces Puys va évoluer progressivement. L'évolution des commandes en vue de donation suit la notoriété de la confrérie, et donc sa destinée, mais témoigne aussi de la modification des goûts et des modes artistiques en France entre la fin du Moyen Âge et la fin du règne du Roi Soleil:

- Au XVe siècle, un total de trente-quatre tableaux ont été produits dont quatre de type polyptyque, comportant des volets.

- Au XVIe siècle, on dénombre quatre-vingt-six tableaux (dont dix sont aujourd'hui conservés). Au début de ce siècle cinq tableaux munis de volets sont recensés. À partir de 1518, on retrouve des mentions concernant des encadrements sculptés.

- À la fin du XVIe siècle, un nouveau type d'œuvre d'art apparaît, la clôture de chapelle. Ces clôtures intégrent toujours le don d'un tableau qui prend généralement place dans le couronnement de la clôture. Ce type d'offrande va se généraliser au XVIIe siècle. On recense en effet dix clôtures de chapelles entre 1600 et 1615. Bientôt, tous les emplacements disponibles pour les clôtures ayant été dotés, on assiste à la livraison de retables sculptés, dont le nombre atteint quatorze entre 1614 et 1664. Ces retables incluent généralement un tableau. Ainsi en 1627 et en 1634/35, la chapelle de la Confrérie du Puy et celle dite de saint Sébastien seront magnifiquement aménagées par la création d'un ensemble incluant un retable (avec tableau et statues), un autel et une clôture.

- Quelques chefs-d'œuvre d'un autre type seront également offerts à la cathédrale dans le cadre de ce mécénat particulier : une chaire en 1602, une table d'autel en 1636, deux bénitiers en marbre en 1656.

- À partir de 1625, la donation d'œuvres purement sculpturales se manifeste. Ce type de donation va progressivement s'amplifier ; ainsi on note huit cas au XVIIe siècle, dont sept sont actuellement toujours en place. Par contre la production de tableaux isolés se raréfie durant cette période et on ne recense plus que huit cas au XVIIe siècle.

- Enfin, à partir de 1647, date du commencement du déclin de la confrérie, la donation d'objets de culte va devenir de plus en plus courante : on dénombre seize donations de ce type avant 1686.

Malgré toutes ces mutations concernant la forme et le type des œuvres offertes, un élément reste cependant presque immuable au fil des siècles : le thème de la Vierge, patronne de la Confrérie. Celle-ci est en effet présente dans les premiers tableaux connus (1438) et on la retrouve jusqu'en 1678 avec le dernier Puy conservé en la cathédrale Notre-Dame d'Amiens.

Le pavement et le labyrinthe

Il comporte toute une série de dessins différents répartis entre les différents secteurs de l'édifice. Ce dallage restauré au XIXe siècle, a été conçu et dessiné au XIIIe siècle. Parmi la variété des motifs dessinés on trouve, entre autres, le motif de la svastika ou croix gammée.

| Les svastikas constituent un des dessins utilisés pour le pavement |

La pièce maîtresse de ce dallage est un labyrinthe octogonal situé au niveau de la cinquième travée de la nef. Il est long de 234 mètres. Au Moyen Âge, certains pèlerins venus vénérer les reliques de saint Jean-Baptiste, dont le crâne avait été ramené en 1206 par le chanoine Wallon de Sarton, le parcouraient à genoux, à la manière d'un Chemin de Croix. Ils devaient pour cela suivre la ligne noire. C'était une épreuve que devaient subir ceux qui désiraient se sanctifier, ou gagner quelques indulgences ou encore expier des péchés graves qu'ils avaient commis.

Il existe aussi des labyrinthes dans d'autres cathédrales et églises françaises, telles les cathédrales de Bayeux et de Chartres, ainsi qu'à la basilique de Saint-Quentin. Il y en eut un également à Notre-Dame de Reims, mais il fut détruit au XVIIIe siècle.

La pierre centrale du labyrinthe est fort intéressante puisqu'on y trouve un texte résumant la fondation de la cathédrale, inscrit sur une bande de cuivre. Au centre de cette pièce, une croix orientée sur les points cardinaux est entourée de 4 personnages : les trois architectes de la cathédrale (Robert de Luzarches, Thomas et Renaud de Cormont) et l'évêque Évrard de Fouilloy. Cette pierre est datée de 1288, date retenue pour la fin de l'édification de la cathédrale.

La pierre qui se trouve actuellement dans la nef est une copie de l'originale, laquelle a été transférée au musée de Picardie.

Les gisants de bronze

À l'entrée de la nef, à droite et à gauche, on peut admirer les tombeaux surmontés de gisants des deux évêques, Évrard de Fouilloy (évêque de 1211 à 1222) et Geoffroy d'Eu (de 1223 à 1236), qui donnèrent l'impulsion décisive à l'édification de ce grand sanctuaire. Les gisants de bronze, superbes chefs-d'œuvre taillés d'une seule pièce, datent de la première moitié du XIIIe siècle. Ce sont des pièces uniques, seuls témoins des bronzes du XIIIe subsistant en France, et miraculeusement épargnés par le vandalisme révolutionnaire de la fin du XVIIIe siècle. Certains pensent que les visages sculptés de ces gisants sont les portraits authentiques des deux défunts, tant leurs traits sont admirablement typés.

Le gisant de bronze d'Évrard de Fouilloy qui lança la construction de la cathédrale actuelle (1211-1222). À ses pieds, deux créatures fantastiques représentent le mal. |

Le gisant d'Évrard de Fouilloy se trouve à droite de l'entrée de l'église. Il est supporté par six lions, en bronze eux aussi. L'évêque est représenté en grande tenue épiscopale. Il écrase des deux pieds deux créatures griffues, maléfiques et dotées d'une queue de serpent, symbolisant le mal. À ses côtés, sur le haut du gisant, deux prêtres sont gravés et portent des cierges allumés. Deux anges situés près de ses épaules offrent de l'encens au défunt.

Le gisant de bronze de Geoffroy d'Eu (1223-1236), épargné par la Révolution, est avec celui d'Évrard de Fouilloy un témoignage unique des gisants de bronze français du XIIIe siècle. |

Le gisant de l'évêque Geoffroy d'Eu se trouve à gauche du début de la nef. La surface de ce gisant est moins travaillée que le tombeau de son prédécesseur. On y retrouve les mêmes créatures diaboliques et fantastiques représentant le mal, et écrasées par ses pieds. Six lions, assez différents des lions de l'autre tombeau, supportent le gisant.

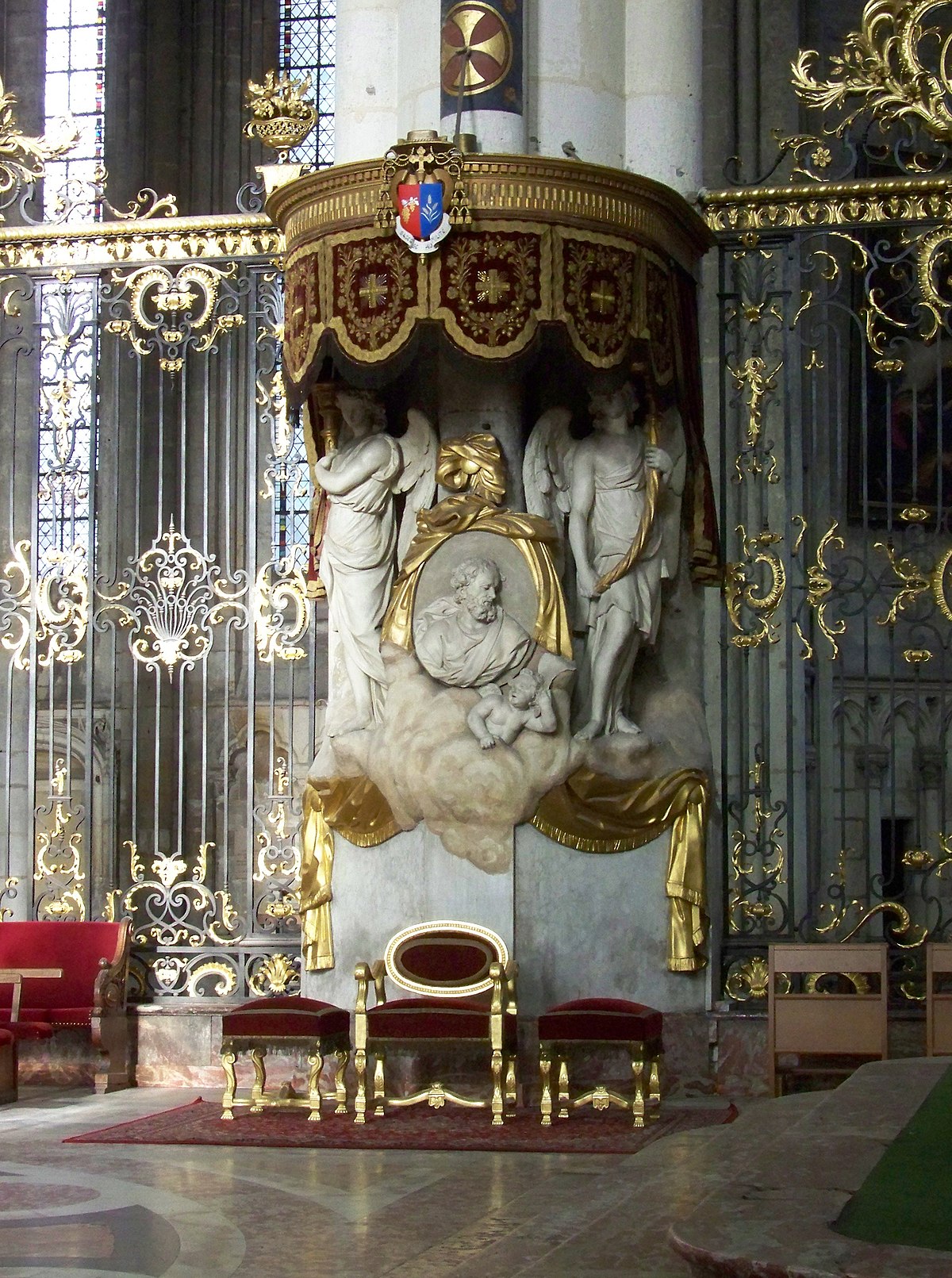

La chaire de vérité

La chaire de vérité de la cathédrale est adossée à la dernière colonne du côté nord (gauche) de la nef, avant le pilier de la croisée. C'est un ensemble baroque assez impressionnant qui date de 1773. Elle est l'œuvre du sculpteur Jean-Baptiste Dupuis ainsi que de l'architecte Pierre-Joseph Christophle. À la base, la chaire est supportée par des statues grandeur nature des trois vertus théologales : la Foi, l'Espérance et la charité. À l'arrière, une élégante draperie est supportée par des angelots. La chaire possède un toit ou abat-voix formé de nuages d'où s'échappe une colombe, symbole du Saint-Esprit. Enfin, couronnant le tout, un ange porteur d'un Évangile ouvert pointe un doigt vers le ciel. Cette œuvre fort critiquée au XIXe siècle pour sa grandiloquence, n'en est pas moins admirable tant pour la grande beauté plastique des personnages y figurant que pour la précision d'exécution de ses divers composants.

Les bas-côtés de la nef

Les bas-côtés ou collatéraux nord et sud de la nef sont de dimension gigantesque et dignes d'être comparés aux vaisseaux principaux de certaines grandes églises. Leur largeur entre les axes des colonnes est en effet de 8,65 mètres, tandis qu'ils s'élancent à 19,7 mètres de hauteur. À titre de comparaison, la nef principale de la cathédrale Notre-Dame de Senlis a une largeur de 9,2 mètres, à peine supérieure, tandis que sa voûte, avant l'incendie de 1504 ne dépassait pas les 17 mètres (24 après la restauration qui suivit l'incendie).

Quant aux colonnes qui bordent ces collatéraux, ils ont près de 14 mètres de hauteur, chapiteaux inclus.

Le collatéral sud héberge dans sa première travée deux tombeaux. Adossé au gros pilier qui soutient l'angle nord-est de la tour sud et face à la porte Saint-Christophe, on peut voir le tombeau du chanoine Pierre Bury (mort en 1504), surmonté d'un groupe sculpté représentant le chanoine agenouillé aux pieds d'un Christ martyr et humilié, revêtu de la cape dont on l'avait affublé, et dont les deux mains sont liées par une grosse corde.

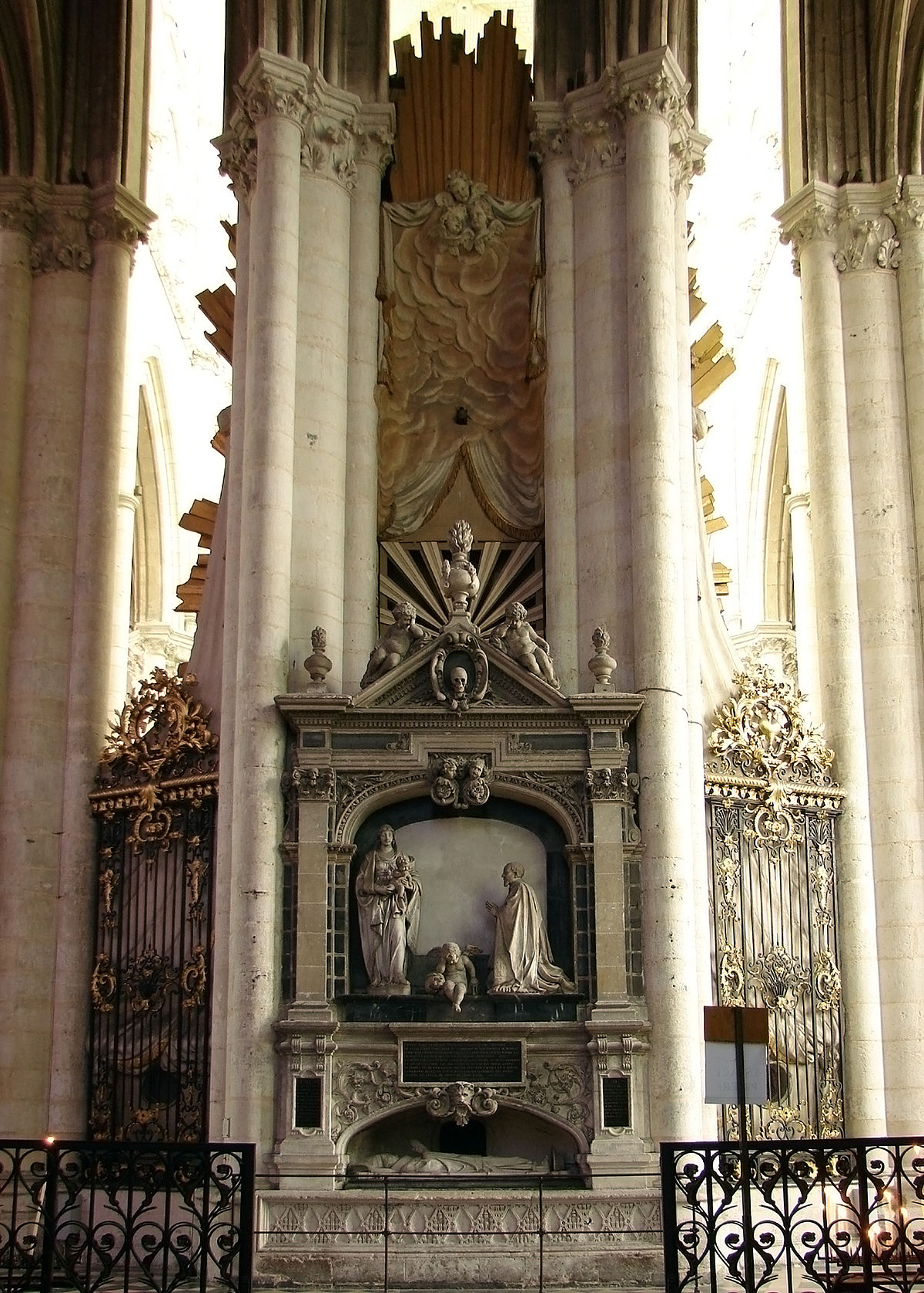

Monument du tombeau d'Antoine Niquet. |

Face au tombeau du chanoine Bury, se trouve celui d'Antoine Niquet (mort en 1652), chanoine lui aussi. Ce tombeau est surmonté d'un monument funéraire attribué au sculpteur Nicolas Blasset. Il est adossé à la première colonne séparant ce collatéral du vaisseau central, et fait également face à la porte Saint-Christophe. Le monument montre le défunt agenouillé aux pieds d'une Vierge douloureuse, un livre de prières ouvert. À ses côtés, saint Antoine semble lui indiquer quelle prière adresser à Marie. Trois poignards sont disposés sur la poitrine de cette dernière.

Les chapelles latérales de la nef

La nef possède onze chapelles latérales, six au nord et cinq au sud. Elles n'étaient pas prévues dans le projet initial, mais la nécessité de leur construction se fit sentir dès la fin du XIIIe siècle. Leur édification date des années 1290 à 1375. Les plus anciennes se situent à l'est, les plus récentes à l'ouest.

- Les chapelles latérales sud

- La chapelle Saint-Christophe reçut sa décoration actuelle en 1762. Elle comprend une statue de saint Christophe en pierre, œuvre de Jean-Baptiste Dupuis, sculpteur du XVIIIe siècle qui collabora à l'édification de la chaire de vérité ainsi que du maître-autel actuel.

- Chapelle Notre-Dame de Foy ou chapelle de l'Annonciation : on y trouve une remarquable statue de l'Annonciation œuvre du sculpteur amiénois du XVIIe siècle, Nicolas Blasset, offerte par un maître de la confrérie Notre-Dame du Puy. L'Annonciation y est sculptée en marbre blanc se détachant sur un fond de marbre de Rance.

- La troisième chapelle sud de la nef est la chapelle de l'Assomption, anciennement chapelle Saint-Nicolas. Elle fut offerte au XIVe siècle par les waidiers ou producteurs de guède. Elle prit son nom suite à la décoration offerte par un maître de la Confrérie du Puy-Notre-Dame nommé François de Fresne. On y trouve une des plus belles œuvres de Nicolas Blasset, réalisée vers 1637, une représentation de l'Assomption de la Vierge. Celle-ci, ainsi que les anges et Dieu le Père sont sculptés en marbre blanc sur fond de marbre noir.

- La chapelle Saint-Étienne appelée aussi chapelle Saint-Laurent : on peut y voir les statues de saint Étienne et de saint Augustin. Le décor de la chapelle a été dessiné par Christophle en 1768. Au-dessus de l'autel se trouve un tableau de Laurent de La Hyre : la Pâmoison de la Vierge, daté de 1628.

- Enfin la chapelle Sainte-Marguerite semble être la plus ancienne des chapelles latérales de la nef. Elle fut construite en 1292 par l'évêque Guillaume de Mâcon. Sa décoration actuelle date de 1768 et fut réalisée par le sculpteur Jean-Baptiste Dupuis et l'architecte Pierre-Joseph Christophle. Il s'agit d'une statue en marbre de sainte Marguerite posée sur un autel.

- Les chapelles latérales nord

- La première chapelle est la chapelle Saint-Jean-Baptiste ou chapelle du Sauveur. Construite en 1375 par l'évêque-cardinal Jean de La Grange, on y trouve sa statue.

- La deuxième chapelle, édifiée à la même époque par le même Jean de La Grange est connue sous le nom de chapelle Notre-Dame de Bon Secours. Elle contient une Vierge à l'enfant, œuvre de Nicolas Blasset.

- La chapelle du Saint-Sauveur s'appelait autrefois chapelle Saint-Michel. Elle abrite un Christ byzantin du XIIe siècle provenant de l'ancienne église Saint-Firmin-le-Confesseur, détruite au début du XIIIe siècle pour faire place au bras nord du transept.

- La chapelle Saint-Honoré, contient une sculpture de saint Honoré exécutée en 1780 par le sculpteur Jacques-Firmin Vimeux.

- La chapelle Notre-Dame de la Paix s'appelait jadis chapelle Saint-Louis. On peut y admirer un retable avec une vierge en marbre blanc. Il s'agit d'un puy, offert en 1654 et sculpté par Nicolas Blasset.

- Enfin la sixième chapelle ou chapelle Saint-Firmin, ex-chapelle Sainte-Agnès, abrite une statue en plâtre de saint Firmin.

Le chœur

Le chœur de Notre-dame d'Amiens, jadis entouré d'une clôture en pierre sculptée et aujourd'hui ceint d'une grille en fer forgé, comprend quatre travées rectangulaires à voûtes quadripartites barlongues et à collatéraux doubles, plus une abside à sept pans. Cette dernière est entourée par un déambulatoire simple dans lequel s'ouvrent sept chapelles rayonnantes.

Tout comme celle de la nef, son élévation est à trois niveaux : grandes arcades, triforium et fenêtres hautes. Dans les travées rectangulaires, on constate la même architecture que dans la nef, avec quelques particularités cependant. Ainsi les deux ensembles de trois arcades du triforium sont surmontés d'arcs en mitre. De plus, contrairement à ce que l'on voit dans la nef, le triforium est ici à claire-voie. Enfin, les fenêtres hautes sont à six lancettes et non plus quatre.

Au niveau de l'abside, ou rond-point, le triforium, toujours à claire-voie, est composé pour chaque pan de deux ensemble d'arcades géminées (toujours couverte d'arcs en mitre). Dans leur prolongement, les fenêtres hautes ont quatre lancettes (groupées par deux).

Le chœur est habituellement la première partie d'une cathédrale à être construite. Mais à Amiens, les architectes débutèrent par le milieu de l'édifice, c'est-à-dire par les sept travées de la nef.

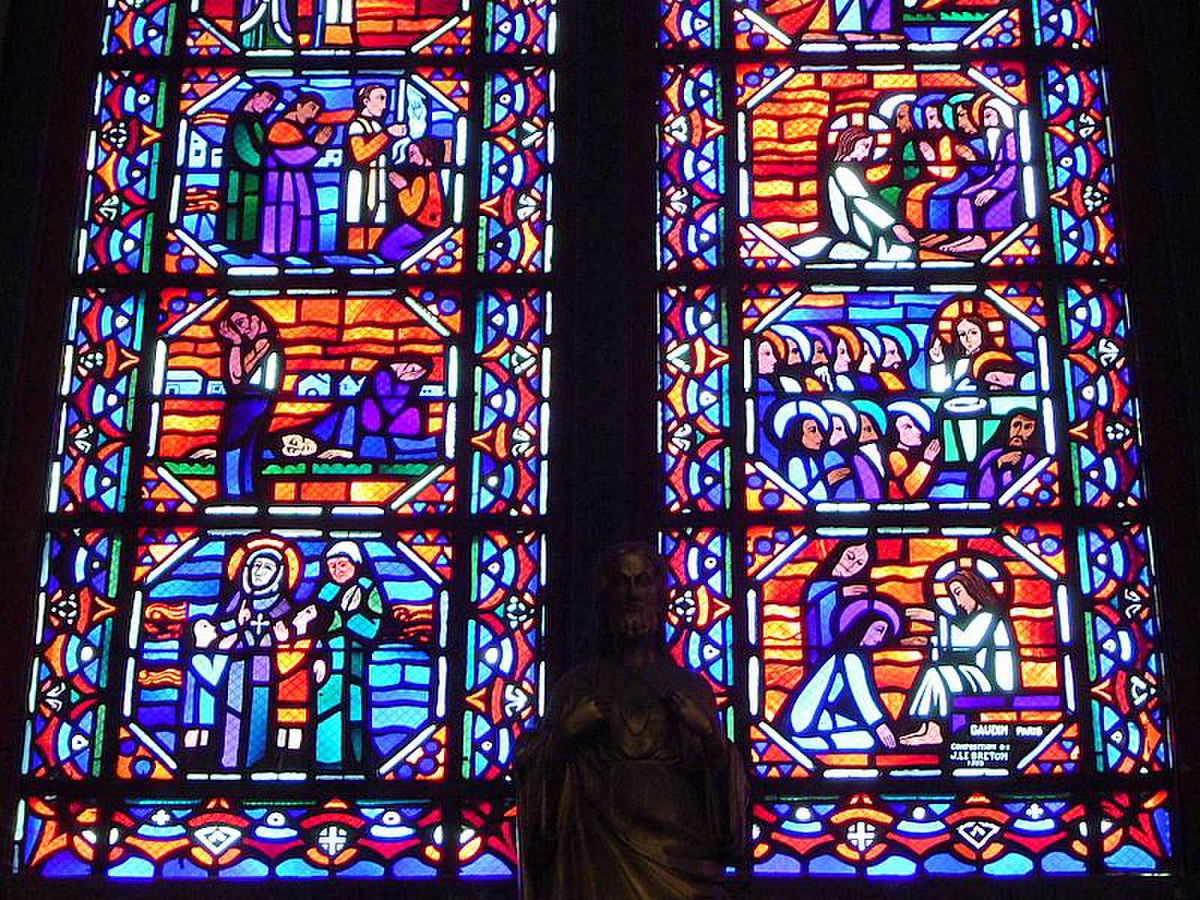

Dans l'axe du chœur, on peut voir dans la fenêtre haute centrale, un vitrail coloré important offert à la cathédrale en 1269. C'est le plus beau et plus important vitrail du sanctuaire. Son thème est celui des Anges annonçant le sacre de saint Louis.

Le chœur est entouré de chapelles rayonnantes où siègent des sculptures superbes datant de différentes époques (du Moyen Âge à Louis XVI…). La cathédrale a en effet été complétée au fil des ans par des décorations diverses.

Le chœur baroque

Au XVIIIe siècle, l'évêque d'Amiens, monseigneur Louis-François-Gabriel d'Orléans de Lamotte, dont le règne épiscopal s'étend de 1734 à 1774, voulut, dans les années suivant sa nomination, laisser dans sa cathédrale l'empreinte d'un art nouveau, dynamique et enthousiaste, le baroque. Il entreprit dès lors des changements importants dans la décoration du chœur de sa cathédrale. Il était soutenu par le chanoine François Cornet de Coupel. Et pour leur cathédrale, ils voulaient tous deux ce qu'il y avait de plus beau et de plus luxueux.

L'ancien jubé fut ainsi détruit en 1755, et remplacé par une grille baroque, œuvre de Michel-Ange Slodtz, et exécutée par Jean Veyren dit Vivarais.

Le nouveau maître-autel baroque fut installé dès 1751. Il est encadré par un groupe sculpté grandiose, occupant presque toute l'abside et composé de grandes sculptures baroques (à la française) ornées d'or. C'est un monument unique qui vit ainsi le jour, dessiné par l'architecte avignonnais Pierre-Joseph Christophle et sculpté par l'Amiénois Jean-Baptiste Dupuis. On l'appelle la Gloire eucharistique. Sur un soubassement de marbre, la Gloire eucharistique a la forme d'un tourbillon de nuages entouré d'un halo de rayons de lumière faits d'énormes aiguilles dorées. Au centre se trouve la colombe eucharistique vers qui convergent tous les regards. L'ensemble est une véritable explosion de lumière, celle-ci symbolisant la résurrection du Christ « Lumière du monde ». Tout autour de la colombe, des anges et des angelots virevoltent dans l'amas de nuages. Aux deux extrémités de la scène, haute de plus de quinze mètres, on peut voir les effigies de la Vierge à gauche, et de saint Jean à droite. Plus latéralement encore deux superbes anges, grandeur humaine, encadrent la scène. Le tout est disposé en demi-cercle juste devant les arcades de l'abside.

Détail du chœur baroque de la cathédrale : un ange porte-cierge à côté d'un médaillon de saint Jean l'Évangéliste accompagné de son aigle symbolique. |

La Gloire eucharistique au-dessus du maître-autel, comme l'ensemble du chœur baroque de la cathédrale, a été dessiné par Pierre-Joseph Christophle et exécuté par Jean-Baptiste Dupuis au XVIIIe siècle. |

Autre détail du chœur de la cathédrale : une Vierge à l'enfant dorée, et des anges fort joliment sculptés. À l'arrière-plan, la grille de clôture du chœur, forgée par Jean Veyren. |

Cet étonnant et grandiose chef-d'œuvre baroque, tout à fait unique en France, fut fort controversé au XIXe siècle, surtout par Viollet-le-Duc et ses disciples, puristes finalement fort intolérants. Il échappa deux fois à la destruction : lors de la tourmente révolutionnaire d'abord, et lors de la restauration de Viollet-le-Duc du XIXe siècle ensuite.

Un peu plus à gauche se trouve la cathèdre de la cathédrale, baroque également, et tout aussi richement ornée, datant de la même époque.

Les stalles

Réalisées en bois blond de chêne, les stalles de Notre-Dame d'Amiens représentent le plus grand chef-d'œuvre d'ébénisterie jamais réalisé sur terre (avec celles de la cathédrale de Tolède), et jamais égalé depuis. De style flamboyant, elles ont été conçues par les maîtres huchiers Arnould Boulin, Antoine Avernier et Alexandre Huet.

Elles mettent en scène plus de 4000 personnages et elles furent exécutées en 11 ans, de 1508 à 1519. Elles étaient au nombre de 120 à l'origine, elles sont 110 aujourd'hui, dont 62 hautes et 48 basses. Les deux stalles maîtresses étaient réservées au roi et au doyen du chapitre. Ces dernières sont uniques en leur genre, car surmontées d'une énorme dentelle de bois qui s'élève à pas moins de treize mètres cinquante du sol. Sur la stalle réservée au roi, se sont assis notamment Louis XII, François Ier, Henri IV, puis aussi Napoléon Ier et le président de Gaulle.

Techniquement la perfection de ces stalles est telle que l'œil ne peut pour ainsi dire y déceler la moindre trace d'assemblage. Il n'y a ici ni clous, ni vis, ni chevilles ; rien que des tenons et des mortaises.

À lui seul ce chef-d'œuvre justifie une visite à la cathédrale. Quoique de style gothique flamboyant, cette œuvre magistrale incorpore déjà des éléments Renaissance.

Sur les miséricordes et sur les rampants, une multitude de personnages sculptés aux visages bien typés, retracent les évènements principaux décrits dans l'Ancien Testament, depuis la création de l'homme jusqu'au roi David. Ces personnages bibliques sont habillés et exécutent divers travaux à la manière picarde de l'époque. On peut admirer Pharaon assis sur un trône surmonté d'un baldaquin du XVIe siècle, enturbanné comme l'étaient les Sarrasins. On a ainsi toute une documentation sur la manière dont on pratiquait la batellerie ou la meunerie, par exemple, au début du XVIe siècle en Picardie. Le char de Pharaon a un attelage très couleur locale picarde. Sur les jouées des stalles, des scènes de la vie de Marie sont sculptées avec beaucoup de délicatesse. On assiste ainsi à son parcours depuis sa Conception jusqu'à son Couronnement, suivant les textes du Nouveau Testament et la Légende dorée.

Sur les accoudoirs, une foule de personnages souvent truculents nous racontent la vie quotidienne à Amiens et, de façon plus générale, en France au début du XVIe siècle. Un foisonnement de petits personnages, sculptés très habilement et avec beaucoup d'humour, nous fait entrevoir ce qu'étaient les pèlerins, les religieux, les artisans, bref les hommes et les femmes de l'époque, avec leurs manies et leurs défauts, leurs traits de caractère aussi.

Quant aux dossiers ou dosserets des stalles, ils sont « fleurdelysés ». Ceci ne constituait pas un hommage à la monarchie française, mais à Marie mère de Jésus, à qui la cathédrale était et est toujours dédiée. La fleur de lys est en effet la fleur mariale par excellence. On compte pas moins de 2 200 fleurs de lys réparties sur l'ensemble des dosserets. Lors de la Révolution, elles furent bûchées. De 1949 à 1952, le sculpteur amiénois Léon Lamotte les reconstitua entièrement à la main, selon les techniques du XVIe siècle. Il utilisa pour ce faire du bois prélevé sur la charpente d'un château picard datant de la même époque.

Enfin les dais des stalles, dont certains atteignent plus de 13,5 mètres de hauteur, sont constitués d'entrelacs de feuillages en alternance avec de petits personnages. C'est dans cette gigantesque dentelle de bois que la dextérité et la grande maîtrise des artisans de l'époque se manifeste au plus haut point.

Concernant cette grande œuvre, le compte de dépense des notaires du chapitre nous a été conservé. Il se monte à 9 498 livres, 11 sols et 3 deniers, ce qui équivaut à plus ou moins 150 000 francs germinal ou encore un million et demi d'euros 2008.

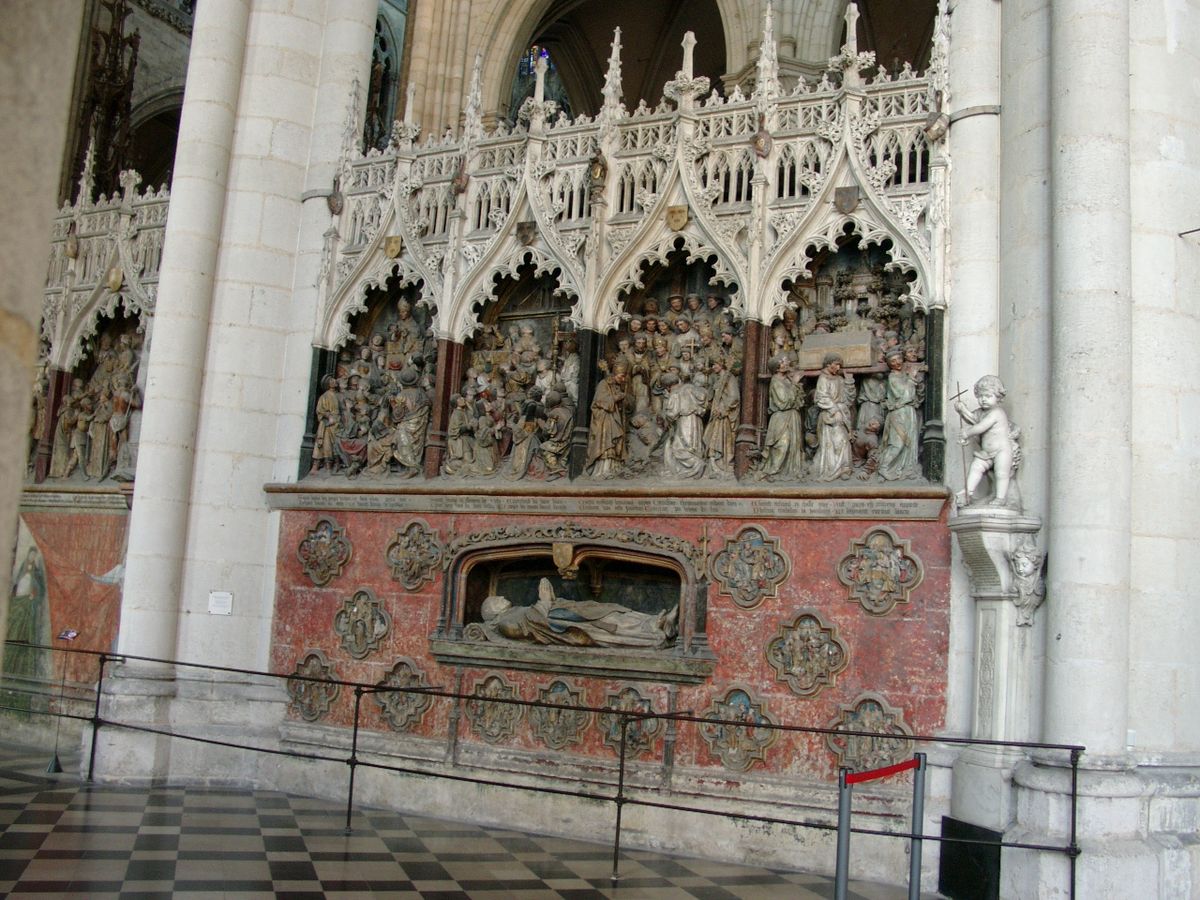

La clôture du chœur en pierres du début du XVIe siècle

Au début du XVIe siècle, le doyen du chapitre Adrien de Hénencourt, opulent mécène commanda au sculpteur Antoine Ancquier une imposante clôture afin d'entourer et d'isoler le chœur. Le but de cette opération était multiple. D'une part, il s'agissait d'isoler le chapitre et leurs stalles du bruit que faisaient les pèlerins défilant autour du chœur dans le déambulatoire, ce qui gênait fortement les chanoines. D'autre part, la clôture devait avoir un aspect pédagogique d'enseignement religieux auprès de ces pèlerins. Pour ce faire la clôture devait comporter une série de scènes sculptées et colorées expliquant notamment la vie des saints. Enfin il s'agissait aussi d'édifier une structure susceptible de recueillir les tombes d'hommes illustres liés à la cathédrale.

La clôture fut achevée vers 1530.

Suite aux bouleversements apportés au XVIIIe dans l'ornementation du chœur, une grande partie de cette clôture fut détruite à cette époque. Il n'en reste plus actuellement que deux portions situées au niveau des dossiers des stalles, donc au niveau de la partie du chœur jouxtant la croisée du transept, c'est-à-dire de la partie occidentale du chœur. L'une d'entre elles située au sud des stalles est appelée clôture méridionale, l'autre, au nord, étant la clôture septentrionale.

La clôture méridionale du chœur et ses tombeaux

Deux mausolées sont situés dans la partie sud de la clôture du chœur. Les personnalités inhumées sont Ferry de Beauvoir et Adrien de Hénencourt :

Adrien de Hénencourt fit exécuter la première partie de la clôture au niveau de la première travée du chœur, pour servir de mausolée à son oncle, l'évêque Ferry de Beauvoir.

Le tombeau de Ferry de Beauvoir avec son gisant est encastré dans un enfeu de la portion de clôture occupant la première travée du chœur (donc proche de la croisée du transept). Il est surmonté d'une série de niches sculptées, couvertes de voûtes d'ogives, figurant l'histoire de saint Firmin, depuis son entrée à Amiens jusqu'à son martyre puis son exhumation par saint Saulve. Les personnages de ces niches, polychromés, sont très expressifs. Ils portent les costumes de la fin du XVe siècle. On peut ainsi admirer les somptueux atours des notables ainsi que les haillons des pauvres de l'époque. Notez le bourreau vêtu de curieux hauts-de-chausses.

Ce n'est que quelques temps avant de mourir qu'Adrien de Hénencourt fit exécuter, à côté de la sépulture de son oncle, sa propre sépulture. Celle-ci se trouve dans un second enfeu creusé au niveau de la travée suivante du chœur.

Son testament daté du 18 juillet 1527 et ses comptes d'exécution (conservés aux Archives départementales de la Somme) fournissent sur sa construction des renseignements importants. On sait grâce à ces documents, que la représentation de la découverte des reliques de saint Firmin (visible dans la partie supérieure de son tombeau) était déjà réalisée avant sa mort. Il ne restait plus qu'à faire son propre gisant et la peinture d'ensemble.

Les portions de clôture du chœur délimitées par les colonnes latérales du chœur sont chacune divisées en deux niveaux horizontaux : un soubassement plein au-dessous, surmonté d'une série de quatre niches racontant l'histoire de saint Firmin. Le soubassement ou stylobate mesure 2,45 mètres de haut, il est peint et sculpté.

| Gisant d'Adrien de Hénencourt dans un enfeu du soubassement de la clôture méridionale du chœur. À droite, contre la colonne du chœur, le monument de marbre blanc élevé à la mémoire de Charles de Vitry |

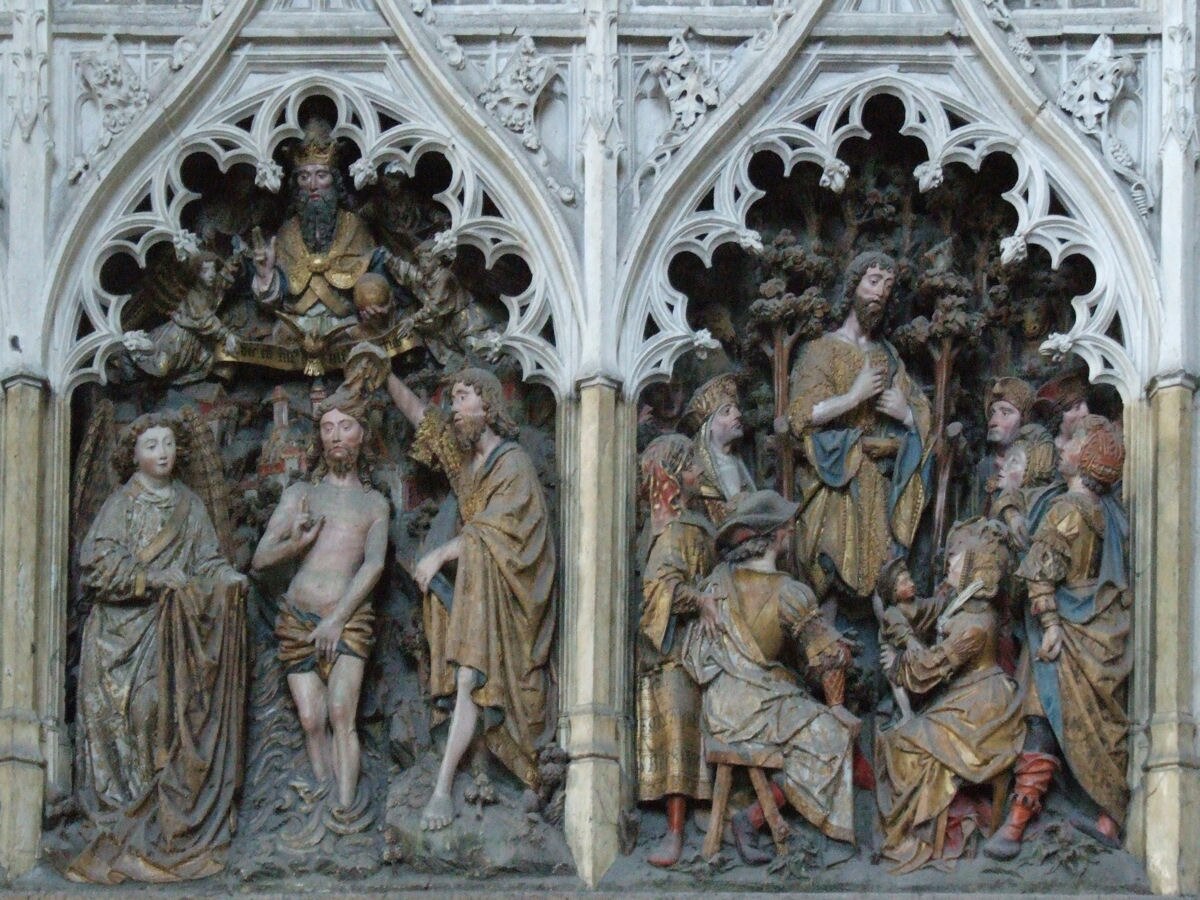

La partie nord de la clôture du chœur

La clôture septentrionale du chœur est de même structure que la clôture méridionale, mais son soubassement ne contient aucun tombeau. Le niveau supérieur est constitué, comme au sud, d'une suite de niches. On y retrace une série d'épisodes de la vie et de la mort de saint Jean-Baptiste. Elles sont à suivre de droite à gauche.

La clôture du chœur en fer forgé du XVIIIe siècle

Après l'ancien jubé, détruit en 1755, ce fut l'ancienne clôture en pierre du XVIe siècle qui disparut à son tour, en majeure partie du moins. Le chœur fut alors entouré d'une grille baroque, œuvre de Michel-Ange Slodtz, et exécutée par Jean Veyren dit Vivarais. Admirable travail de ferronnerie, cette grille protégeant le chœur est un pur chef-d'œuvre, plus proche de l'orfèvrerie que de la ferronnerie. Au niveau de la croisée du transept, la grande grille ouvrant sur les stalles et le chœur est entourée des statues de saint Vincent de Paul à gauche et de saint Charles Borromée à droite.

De 1755 à 1768, pour ceinturer le chœur, Jean Veyren réalisa une superbe grille « rocaille », d'après les dessins de Michel-Ange Slodtz. |

Autre détail de la grille en fer forgé du chœur.]] |

Le déambulatoire

Le déambulatoire est double au niveau de la partie rectangulaire du chœur. Il est simple au niveau de l'abside ; à cet endroit il porte le nom de rond-point. Sur ce rond-point, dans la continuation du déambulatoire extérieur s'ouvrent une série de sept chapelles absidiales.

En parcourant le déambulatoire depuis sa partie sud-ouest, c'est-à-dire au niveau de la clôture sud du chœur, juste après le gisant d'Adrien de Hénencourt et la dernière des niches sculptées, on peut voir à gauche, contre la colonne du chœur le petit monument de marbre blanc élevé à la mémoire de Charles de Vitry (receveur des gabelles mort en 1670), et contenant son cœur. Il a la forme d'une colonnette servant de piédestal à un enfant Jésus tenant une croix de fer et foulant du pied droit le Serpent. De chaque côté du haut de la colonne sont sculptées deux têtes de chérubin de très belle facture. Ce monument date de 1705.

Juste derrière le chœur, face à l'entrée de la chapelle axiale, se trouve le mausolée du chanoine Guilain Lucas (mort en 1628), œuvre de Nicolas Blasset, sculpteur amiénois qui travailla pour la cathédrale de 1630 à 1659 et qui réalisa ce groupe en 1636.

Au-dessous, le gisant du chanoine, mains jointes, est allongé dans un enfeu du soubassement. Dans la partie supérieure, le chanoine est représenté agenouillé face à une statue de la Vierge à l'Enfant. Entre le chanoine et la Vierge, au centre du monument, le très célèbre Ange pleureur symbolise le chagrin des orphelins dont le chanoine s'était occupé en créant une Maison de Charité en leur faveur, également appelée École des enfants bleus. Le petit angelot, encore bébé, s'appuie à droite sur un clepsydre, sorte de sablier, symbole de la brièveté de la vie, et à gauche sur le crâne décharné d'un squelette, symbole de la mort. Pendant la Première Guerre mondiale, des centaines de milliers de cartes postales, de médailles et autres objets furent fabriqués à l'effigie de cet ange et vendus notamment aux soldats qui les emmenèrent ou les envoyèrent aux quatre coins de la terre.

Mausolée de Charles de Vitry : une des deux têtes de chérubin entourant le sommet du mausolée; ici l'angelot de gauche |

Mausolée de Charles de Vitry : l'enfant Jésus muni d'une croix de fer foule aux pieds le serpent (œuvre datant de 1705) | L'Ange pleureur, œuvre la plus connue du sculpteur amiénois Nicolas Blasset date de 1636. Les représentations de cet émouvant angelot ont fait le tour du monde lors de la première Guerre mondiale. |

Le monument funéraire de Jean de Sachy est considéré généralement comme le plus beau chef-d'œuvre de Nicolas Blasset. |

Un peu plus loin, dans la partie nord du déambulatoire se trouve le plus beau chef-d'œuvre de ce même Nicolas Blasset, le monument funéraire en marbre de Jean de Sachy, premier échevin d'Amiens mort en 1644, et de son épouse Marie de Revelois. Exécuté en 1645, la Mort y est représentée sous forme d'un cadavre en décomposition étendu dans un linceul suspendu en forme de hamac. Au-dessus, Jean de Sachy et son épouse sont sculptés à genoux, aux pieds de la Vierge portant l'enfant Jésus dans ses bras. À ses pieds, saint Jean-Baptiste est représenté sous les traits d'un enfant accompagné d'un agneau.

Les chapelles absidiales

Les chapelles absidiales sont toutes dotées de baies très allongées, à deux lancettes surmontées de trois trilobes. Les deux chapelles les plus proches de la partie rectangulaire du chœur possèdent deux baies, la chapelle axiale, de loin la plus vaste, en a sept. Les quatre restantes ont trois baies.

Ces chapelles sont très élevées ; elles ont la même hauteur que les bas-côtés du chœur et de la nef, c'est-à-dire près de 20 mètres d'élévation (à titre de comparaison, le vaisseau principal des grandes cathédrales gothiques de Laon, de Sens ou de Bruxelles ont une hauteur de plus ou moins 25 mètres).

De gauche (côté nord) à droite, on trouve :

La première chapelle donne accès d'une part, du côté gauche, à un escalier à vis permettant d'accéder aux niveaux supérieurs, et d'autre part à une vaste chapelle appelée chapelle des catéchismes située en dehors de la cathédrale.

La deuxième chapelle ou chapelle de saint Jean-Baptiste fut décorée de 1775 à 1779 par Jacques-Firmin Vimeux. Elle contient un retable où figure saint Jean-Baptiste.

La chapelle de sainte Theudosie s'appelait jadis chapelle de saint Augustin. C'est en 1853 que l'évêque d'Amiens, monseigneur de Salinis, ramena de Rome les reliques provenant des catacombes, d'Aurelia Teudosia présumée Amiénoise. Napoléon III finança lui-même la restauration et l'ornementation de la chapelle de saint Augustin, et assista à l'inauguration de ce qui devint dès lors la chapelle de sainte Theudosie. La châsse de la sainte se trouve dans un tabernacle néo-gothique exécuté par les frères Aimé et Louis Duthoit. On remarque une grille remarquable due à un serrurier amiénois, appelé Corroyer. Les fort belles et intéressantes verrières datent de cette époque et représentent notamment Napoléon III et l'impératrice Eugénie son épouse, le pape Pie IX et l'évêque d'Amiens, mgr de Salinis. On aperçoit aussi le fameux château de Pierrefonds, en reconstruction à l'époque. Les vitraux du bas à droite, ou vitraux des tisserands datent du XIIIe siècle.

La quatrième chapelle ou chapelle axiale est appelée chapelle de la Vierge ou chapelle de la petite paroisse. C'est la plus grande et la plus longue des chapelles absidiales (15 mètres 25 cm de profondeur). Elle ressemble par son architecture à la Sainte-Chapelle de Paris, dont elle est contemporaine. Elle fut restaurée au XIXe siècle par Viollet-le-Duc et son équipe. L'autel en pierres est l'œuvre des frères Duthoit. La chapelle abrite deux tombeaux du XIVe siècle : celui de l'évêque d'Amiens Simon de Gonçan et celui de Thomas de Savoie. Chacun de ces tombeaux repose sur un soubassement orné de pleurants. Ceux-ci sont parmi les plus anciens de France.

La chapelle suivante, la cinquième, est la chapelle du Sacré-Cœur, anciennement appelée chapelle de saint Jacques le majeur. Elle contient un superbe autel en bronze, œuvre de l'orfèvre parisien Placide Poussielgue-Rusand. Elle renferme aussi les drapeaux des armées alliées qui ont défendu Amiens en 1918.

La chapelle de saint François d'Assise, anciennement chapelle saint Nicaise, fut décorée de 1775 à 1779 pour un chanoine par Jacques-Firmin Vimeux. On y trouve surtout le retable de saint François d'Assise ainsi qu'un tableau réalisé par le peintre Bénouville et représentant ce saint mourant et bénissant la ville d'Amiens.

Détail du lambris du retable de saint François d'Assise. |

Le bas-relief du retable de saint François sculpté par Jacques-Firmin Vimeux entre 1775 et 1779. |

Autre détail du lambris du retable de saint François d'Assise. |

Chapelle Notre-Dame de Pitié : statue de la Vierge Douloureuse |

La dernière des sept chapelles, située à l'extrême sud du rond-point, porte le nom de chapelle de saint Éloi. Elle est fort étonnante, car elle affiche sur ses murs les représentations picturales des sibylles, lesquelles ne sont pas précisément des personnages chrétiens, mais bien des voyantes liées au paganisme de l'antiquité. C'est pourtant le doyen du chapitre, Adrien de Hénencourt qui les fit peindre en 1506. Les huit sibylles représentées sont Agripa, Persique, Tiburtine, Lybiqua, Europe, Phrygienne, Érythrée et Cumane. Restaurées en 1853 et en 1977, ces sibylles sont un excellent échantillon de la peinture du début du XVIe siècle en France. Mais la chapelle de saint Éloi est avant tout une antichambre menant à la chapelle des Macchabées et au trésor de la cathédrale.

Autres chapelles du pourtour du chœur

Les deux extrémités orientales du déambulatoire extérieur sont également aménagées en chapelles.

À l'extrémité nord de cette allée extérieure du déambulatoire se trouve la chapelle Notre-Dame de Pitié qui comprend un autel baroque surmonté d'une statue de la Vierge Marie douloureuse et suppliante. Un glaive lui transperce le cœur. Elle occupe une vaste niche au sein d'un haut retable bordé de colonnes torsadées typiquement baroques. Au sommet : une série d'angelots et divers personnages. Le tout, très luxueux, est fait en marbres de diverses couleurs.

Au sud, également à l'extrémité du déambulatoire extérieur, on peut voir la chapelle saint Joseph, anciennement chapelle saint Charles Borromée. Elle comporte elle aussi un autel surmonté d'un retable baroque à colonnes torsadées. Ce dernier a reçu au XIXe siècle une statue de saint Joseph, due aux frères Aimé et Louis Duthoit. Le retable très richement orné, est surmonté à droite d'une belle statue de l'apôtre saint Mathieu, et à gauche d'une tout aussi belle statue de saint Luc.

La statue de saint Matthieu, accompagné de son ange symbolique, orne le sommet gauche du retable de saint Joseph. |

Le retable baroque surmontant l'autel de la chapelle saint Joseph. Au centre, la statue du saint est due à Aimé et Louis Duthoit. |

Le transept

Les deux croisillons du transept comportent chacun trois travées et deux collatéraux, l'un à l'ouest, l'autre à l'est. L'élévation du transept est à trois niveaux, comme la nef et le chœur : grandes arcades donnant sur les collatéraux, triforium à claire-voie, et fenêtre hautes.

Chaque croisillon est éclairé par une grande verrière dotée d'une rosace, verrière qui occupe la partie supérieure du mur de fond, et qui surmonte une claire-voie de cinq arcades. Cette claire-voie correspond à la paroi externe du triforium. La rosace du croisillon sud appelée Rose du ciel est flamboyante, tandis que celle du croisillon nord ou Rose des vents est rayonnante.

À l'extérieur, les deux croisillons sont soutenus, comme la nef et le chœur, par deux séries (l'une à l'est, l'autre à l'ouest) de trois arcs-boutants ajourés, de même type que ceux du chœur et du chevet.

Le transept de la cathédrale est lui aussi richement décoré.

Dans le croisillon nord se trouve une cuve à laver les morts datant du XIIe siècle.

Du côté gauche (occidental) de ce croisillon, on peut voir une série de quatre niches en pierre de style flamboyant, sculptées sur le modèle de l'ancienne clôture du chœur de la même époque. On y a sculpté des scènes, peintes et dorées, se déroulant dans les quatre parties du Temple de Jérusalem :

- Dans la première niche on voit Jésus dans l'Atrium du Temple s'avançant parmi les marchands.

- La deuxième scène se déroule dans le Tabernaculum et montre encore Jésus au milieu des marchands

- Dans la partie du Temple appelée le Saint, deux prêtres encensent un autel, et sur une table sont empilés douze pains.

- Enfin la quatrième niche abrite une scène se déroulant dans le Saint des Saints : le Grand Prêtre encensant l'Arche d'alliance.

La chapelle de saint Sébastien

Elle est située au croisement du transept et du côté nord du double déambulatoire du chœur, à l'avant du pilier séparant les deux allées de ce déambulatoire. La chapelle date de la première moitié du XVIIe siècle et fut restaurée en 1832 par les frères Duthoit. Elle comporte un petit autel surmonté d'une peinture située au centre d'un imposant retable de marbre sculpté et partiellement doré. Le tableau est une Crucifixion, provenant du couvent des Fontevristes de Moreaucourt, et attribué au peintre flamand Guillaume Hergosse (XVIIIe siècle). Il est entouré à droite de saint Louis, roi de France, portant la couronne d'épines. À gauche se trouve la statue de saint Roch accompagné de son chien, œuvre de Nicolas Blasset datée de 1634. Au-dessus de l'ensemble : une fort belle statue du martyre de saint Sébastien, ce dernier transpercé de flèches et la tête entourée de chérubins. L'association des trois saints (saint Louis, saint Roch et saint Sébastien) se comprend, car ils étaient tous trois invoqués lors des épidémies de peste.

La chapelle de Notre-Dame du Puy

Correspondant au sud à la chapelle de Saint-Sébastien, cette chapelle est celle de l'importante confrérie du Puy Notre-Dame dont le maître, désigné chaque année, se devait d'offrir un cadeau à la cathédrale, généralement sous forme d'une riche œuvre d'art. La chapelle date du XVIIe siècle et comporte avant tout un superbe retable au centre duquel se trouve une fort belle peinture de l'Assomption de la Vierge. Deux statues l'entourent. À droite, Judith tenant la tête du géant Holopherne, et à gauche sainte Geneviève. Cette dernière fut transformée en déesse Raison durant la Révolution, et on mit alors entre ses mains la table des Droits de l'Homme et du Citoyen. Après la Révolution, elle fut à nouveau transformée, en sibylle cette fois, cette dernière étant censée porter les Tables de la Loi.

Chapelle Notre-Dame du Puy, œuvre de Nicolas Blasset, offerte en 1627 par Antoine Pingre, maître de la Confrérie du Puy : le tableau, une Assomption de la Vierge, est l'œuvre de François Francken le Jeune. |

Chapelle Notre-Dame du Puy : statue de sainte Geneviève, œuvre de Charles Cressent. |

Chapelle Notre-Dame de Puy : Judith tenant la tête d'Holopherne, œuvre de Nicolas Blasset |

Détail du retable de la chapelle Notre-Dame du Puy : La Vierge sortant un enfant d'un puits. |

La chapelle Saint-Pierre-et-Paul

Elle occupe l'extrémité sud du collatéral est du croisillon sud du transept, aménagé en chapelle (collatéral du côté du chœur).

L'autel, en bois sculpté fut commandé en 1750 par le chanoine François Cornet de Coupel, bras droit et soutien actif de l'évêque Louis-François-Gabriel d'Orléans de Lamotte, dans l'entreprise de rénovation baroque de la cathédrale. Il est peint en imitation de marbre. Une grande toile représente l'Adoration des Mages. L'autel est entouré des statues de saint Pierre et de saint Paul.

Dans cette chapelle s'ouvre un escalier menant aux niveaux supérieurs du transept sud.

Le grand orgue

La cathédrale d'Amiens possède un orgue de 57 jeux répartis sur 3 claviers et un pédalier. Il a été construit en 1936 par Roethinger à partir de l'orgue d'Aristide Cavaillé-Coll qui a fortement souffert durant la Première Guerre mondiale. Le buffet de cet instrument date du XVe siècle.