Cassini-Huygens (sonde spatiale) - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Résultats scientifiques

Voici un compte-rendu des principales découvertes de la mission Cassini-Huygens :

Vérification de la théorie de la relativité générale

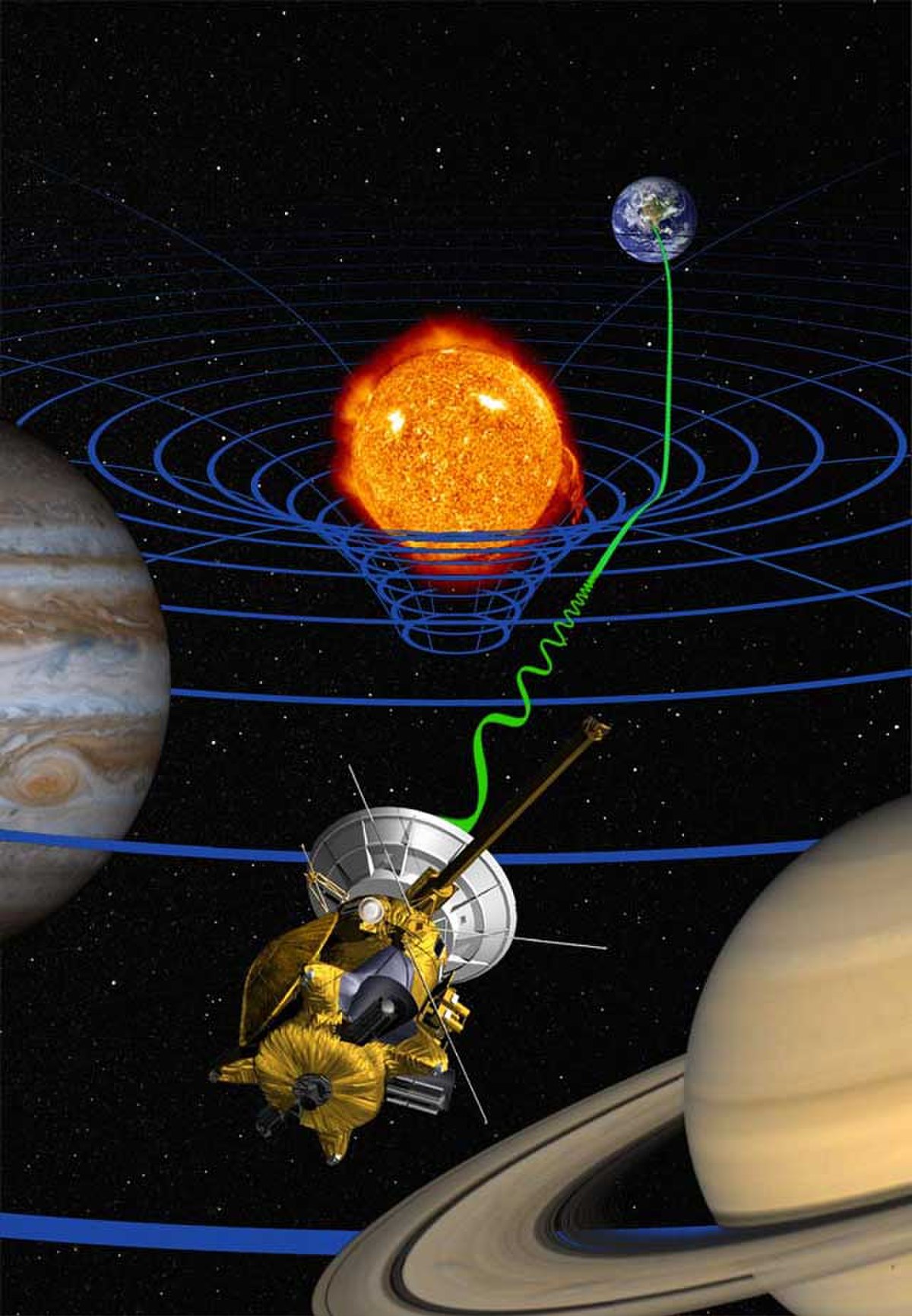

Le 10 octobre 2003, l'astrophysicien italien Bruno Bertotti de l'université de Pavie et ses collègues Luciano Iess de l'université de Rome « La Sapienza » et Paolo Tortora de l'université de Bologne ont présenté les résultats du test de la théorie de la relativité d'Einstein que la sonde Cassini avait effectué l'année précédente. Durant l'été 2002, la Terre, le Soleil et la sonde Cassini-Huygens ont été exactement alignés, le Soleil se trouvant entre la Terre et la sonde. Lors des communications avec la sonde et grâce à l'antenne de quatre mètres de diamètre de celle-ci ainsi qu'à la nouvelle station au sol du NASA Deep Space Network à Goldstone en Californie, l'équipe d'astrophysiciens italiens a pu observer un glissement de fréquence dans les ondes radio reçues par et émises depuis Cassini-Huygens, lorsque celles-ci voyageaient à proximité du Soleil. D'après la théorie de la relativité générale, un objet massif tel que le Soleil est censé courber l'espace-temps autour de lui. Ainsi, un rayon lumineux ou une onde radio qui passe à proximité de l'étoile doit parcourir une distance plus grande à cause de cette courbure. Ce surplus de distance qu'ont dû parcourir les ondes émises par la sonde pour atteindre la Terre a retardé leur réception et ce retard a pu être mesuré et quantifié et a permis de vérifier la théorie avec une précision cinquante fois supérieure à celle des expériences précédentes effectuées avec les sondes Viking.

Bien que des déviations par rapport à la relativité générale soient prévues par certains modèles cosmologiques, aucune n'a été observée dans cette expérience. Les mesures effectuées se sont trouvées en accord avec la théorie avec une précision de l'ordre de 1 sur 50 000.

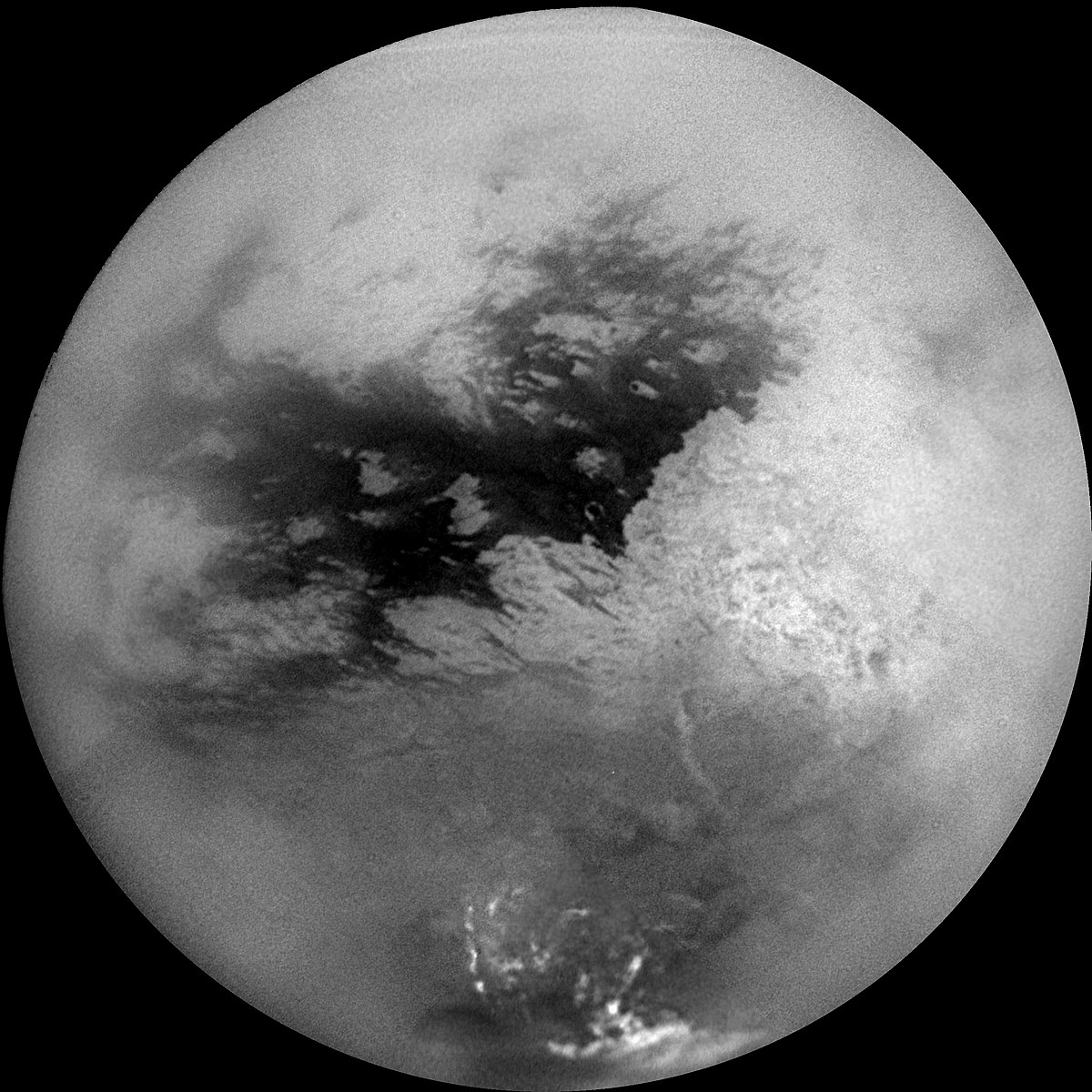

Jupiter

La sonde Cassini-Huygens a pu observer Jupiter pendant presque 6 mois du 1er octobre 2000 au 22 mars 2001. Elle s'en est approchée à une distance minimale de 9,7 millions de kilomètres le 30 décembre 2000 et a pu effectuer plusieurs mesures. Durant ce survol ont été pris environ 26 000 clichés de la planète parmi lesquels on trouve les plus précis jamais réalisés (voir illustration à gauche). Sur certaines photos, les plus petits détails visibles mesuraient environ 60 km.

Une découverte majeure fut annoncée par la NASA le 6 mars 2003 et concernait la nature de la circulation atmosphérique de Jupiter. Certains clichés représentaient des bandes sombres alternées avec des zones plus claires dans l'atmosphère. Les scientifiques ont longtemps considéré ces zones, avec leurs nuages clairs, comme étant des zones de courants ascendants, partant du fait que sur Terre, les nuages se forment principalement dans des mouvements d'air ascendant. Mais l'analyse des clichés pris par Cassini a donné une autre explication. Des cellules individuelles de tempête, comportant des nuages blancs qui remontent, trop petites pour être observées depuis la Terre, émergent pratiquement partout, y compris dans les zones sombres. D'après Anthony Del Genio du Goddard Institute for Space Studies de la NASA, « We have a clear picture emerging that the belts must be the areas of net-rising atmospheric motion on Jupiter, with the implication that the net motion in the zones has to be sinking » (Nous avons une illustration claire montrant que les ceintures doivent être les zones de mouvement ascensionnel de l'atmosphère de Jupiter, avec l'implication que les zones sont des zones de descente de l'atmosphère).

Les autres observations atmosphériques ont révélé une structure ovale sombre et tourbillonnante dans la haute atmosphère, d'une taille similaire à la grande tache rouge, près du pôle nord de Jupiter. Les clichés infrarouges ont quant à eux révélé certains aspects de la circulation atmosphérique près des pôles. Ils ont révélé une structure en forme de bandes ceinturant la planète, bordées de bandes adjacentes dans lesquelles les vents soufflent dans des directions opposées.

Cette même annonce a permis de remettre en question la nature des anneaux de Jupiter. La dispersion de la lumière par les particules des anneaux a révélé que ces particules avaient des formes très irrégulières et étaient susceptibles d'avoir pour origine de la matière éjectée suite à l'impact de micrométéorites sur les très petits satellites de Jupiter, probablement sur Métis et Adrastée dont le champ de gravitation (la pesanteur) est excessivement faible.

Saturne

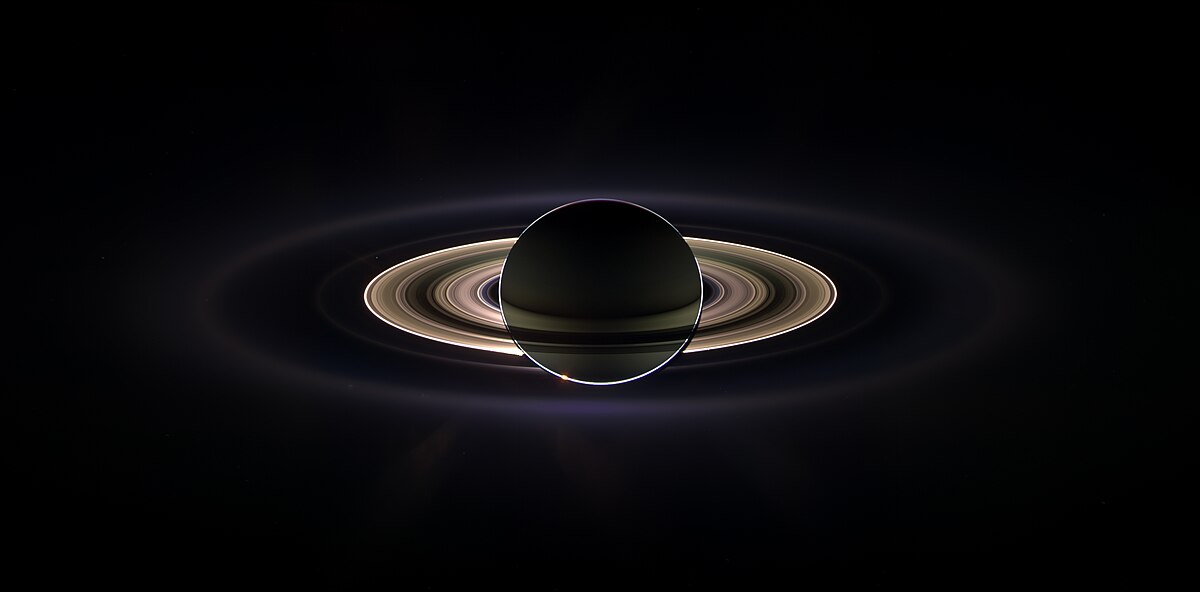

Saturne et son environnement

- 30 décembre 2000 : La sonde passe au large de Jupiter et prend des images.

- 27 mars 2004 : Première image de Saturne.

- 11 juin 2004 : Survol de Phœbé à 2 071 km de sa surface et première image de ce satellite qui orbite à 13 millions de km de Saturne dans le sens rétrograde (sens des aiguilles d'une montre).

- 1er juillet 2004 (le 30 juin pour les États-Unis): Premier passage à travers les anneaux de Saturne. En freinant à l'aide de ses rétro-fusées, la sonde devient captive de l'orbite de la planète. Elle est le premier objet humain en orbite autour de cette planète. Son insertion orbitale a lieu lors de son périapse (au point de passage le plus proche de Saturne), à 72 000 km de sa surface. Par la suite, la sonde, commandée depuis la Terre, ne cessera de modifier son orbite pour s'approcher des principaux satellites saturniens. Par ailleurs, elle fera remonter peu à peu son périapse au-delà de 200 000 km pour orbiter plus lentement afin de s'assurer des survols optimalement lents de ses cibles.

- 26 octobre 2004 : Premier passage près de Titan et premières images, Titan demeurant la cible n°1. Depuis lors, sont prévus 44 survols rapprochés de Titan (dont 80% déjà réalisés au 10 septembre 2007). Parmi ceux-ci: 41 à moins de 4 000 km dont 26 à moins de 1 100 km.

- 25 décembre 2004 : Lancement de Huygens à partir de Cassini vers Titan.

- 31 décembre 2004 : Premier survol de Japet à 123 000 km de son hémisphère éclairé.

- 14 janvier 2005 : Atterrissage de Huygens en parachute sur Titan après une longue traversée de son atmosphère: premiers clichés de son sol.

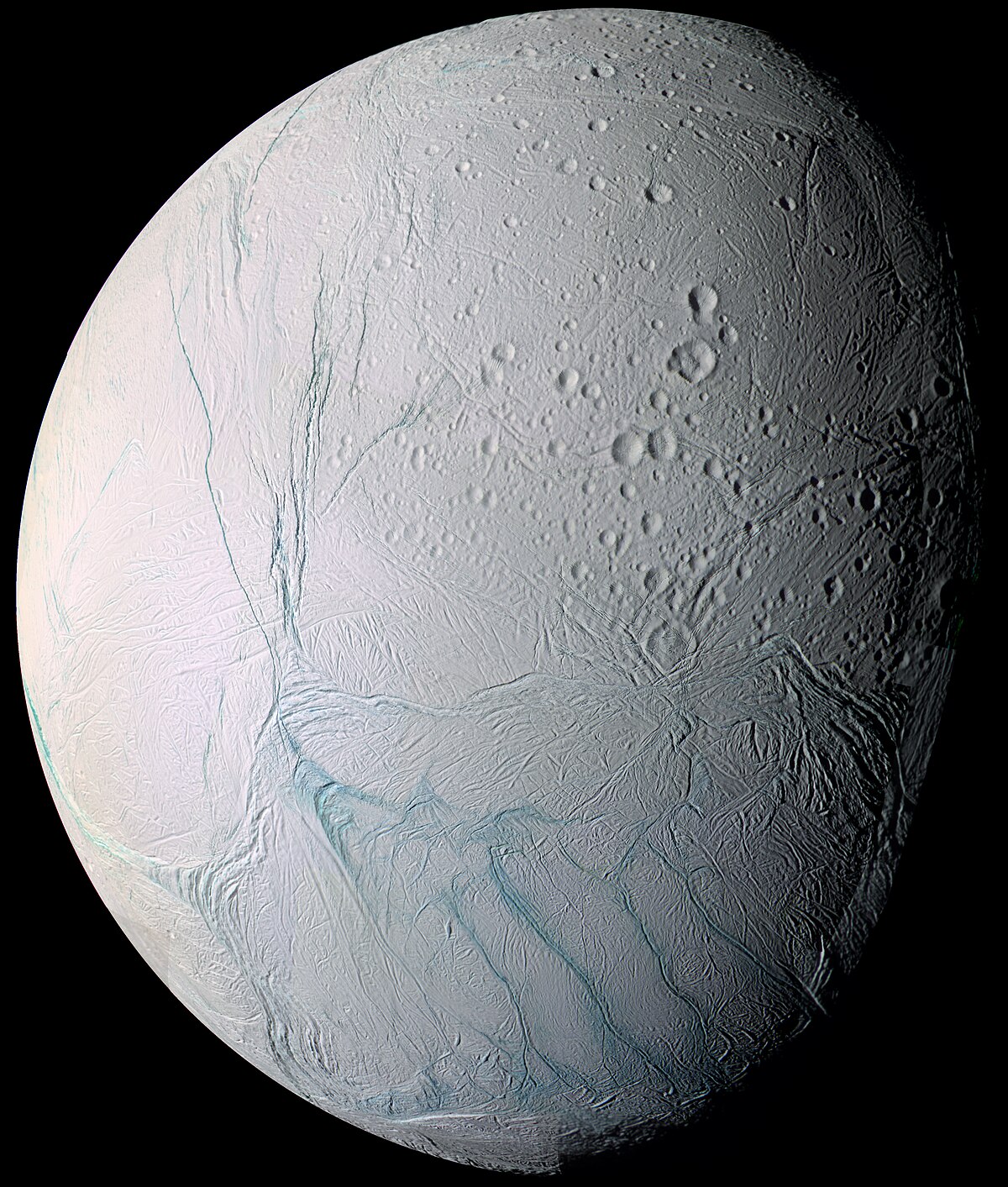

- 15 janvier 2005 : Nouveau passage près de Titan. Cassini passera au total 6 fois près de Titan en 2005.

- 17 février 2005 : Premier passage près d'Encelade. Cassini survolera au total 4 fois Encelade en 2005 entre 1 264 et 172 km. Les clichés pris révèlent dans l'hémisphère sud l'existence de grands geysers d'eau (liquide ou vaporisée) qui se transforment en glace dans l'espace et dont les particules ainsi libérées alimentent l'anneau E, diffus, de Saturne.

- 23 septembre 2005 : Survol de Téthys à 1 500 km.

- 25 septembre 2005 : Survol d'Hypérion à 514 km. C'est le seul survol d'Hypérion prévu pour la durée normale de la mission mais ce survol à très basse altitude a permis néanmoins de révéler de façon très détaillée la structure étonnante de sa surface.

- 11 octobre 2005 : Survols de Dioné à 500 et, le même jour, du satellite Télesto à 10 000 km.

- 28 octobre 2005 : Survol de Titan à moins de 1 350 km.

- 26 novembre 2005 : Survol de Rhéa à 500 km.

- 21 juillet 2006 : Survol de Titan à l'altitude minimale de 950 km.

- 30 août 2007 : Second survol de Rhéa, à 5 737 km.

- 10 septembre 2007 : Second et dernier survol de Japet à moins de 1 650 km.

- 12 mars 2008 : Survol d'Encelade en rase-mottes à 50 km d'altitude au travers de ses geysers.

- 30 juin 2008 : Fin théorique du programme Cassini, après 4 ans et 76 révolutions autour de Saturne, la sonde devant alors atteindre la fin de ses réserves de propergols qui lui permettaient jusque là de modifier plusieurs fois par mois son orbite pour survoler ses diverses cibles satellitaires. En fait, début 2008, au vu des réserves encore existantes, il a été décidé une prolongation de 2 ans de la mission. Par contre, si la mission avait dû se terminer à la date prévue de la mi-2008, aucune décision n'avait encore été prise pour faire plonger la sonde dans l'atmosphère de Saturne (à l'instar de la sonde Galileo dans celle de Jupiter en 2003), ni pour l'insérer sur une orbite définitive qui lui permettrait de continuer de photographier passivement le système saturnien et de l'analyser au moyen de ses nombreux instruments de mesure qui sont en parfait état de marche pour encore de nombreuses années grâce, notamment, à l'énergie électrique assurée par son Générateur thermoélectrique à radioisotope.

Étude de la période de rotation sidérale de Saturne mesurée en radio

La détermination de la période de rotation sidérale d'une planète est essentielle pour l'étude de tous les phénomènes physiques qui y sont associés puisqu'on se base sur cette période de rotation sidérale pour l'établissement du système de longitude de la planète. Dans le cas des planètes telluriques, il suffit d'observer le sol pour obtenir cette période de rotation. Dans le cas des planètes gazeuses, il n'y a pas de 'sol' et le cœur est enfoui très profondément sous l'atmosphère de la planète. La seule observable qui est liée à la rotation du cœur de ces planètes est leur champ magnétique. On étudie donc les modulations induites par la rotation du champ magnétique de la planète étudiée sur ses émissions radios naturelles pour connaître sa période de rotation sidérale.

Dans le cas de Jupiter, la période de rotation sidérale a été mesurée de cette manière. La période obtenue (9h 55m 29.68s) est ainsi déterminée avec une très grande précision (l'écart entre chaque mesure ne dépasse pas 0,08 s, ce qui fait une précision relative de 0,0001%). Dans le cas de Saturne, la période de rotation fut d'abord déterminée grâce aux données de la sonde Voyager. La période sidérale de Saturne était donc de 10h 39m et 24s (avec une précision relative de 0.02%). En 2000, des scientifiques (utilisant les données radio de la sonde Ulysses) ont observés que la période de modulation des émissions radio de Saturne avait changé depuis les mesures de Voyager. Les nouvelles mesures donnent une période 1% plus longue que celle mesurée par Voyager. Les mesures radios obtenues avec l'instrument Cassini/RPWS/HFR confirme la variation de la période des modulations des émissions radio de Saturne. Des observations effectuées sur les 2 premières années d'orbites autour de Saturne (2004-2005) semblent montrer que la période radio varie lentement (à l'échelle de l'année) de quelques fractions de pour-cents.

Comme la vitesse de rotation sidérale du cœur de Saturne ne peut pas varier, c'est l'interprétation des modulations des émissions radios qu'il faut probablement revoir. Que sait-on sur ces émissions ? Elles sont majoritairement émises sur le côté jour de la magnétosphère de Saturne et elles sont fortement corrélées avec la pression dynamique du vent solaire. Différentes interprétations existent :

- effet saisonnier : la hauteur du Soleil sur le plan des anneaux change la quantité d'électrons libres sur les lignes de champs magnétiques et donc change les conditions d'émission des ondes radio.

- effet du cycle solaire : les propriétés du milieu interplanétaire et du vent solaire varient fortement avec l'activité solaire. Il a été montré que les émissions radio aurorales de Saturne sont très fortement corrélées avec les fluctuations des paramètres du vent solaire.

- effet de battement : fluctuation non aléatoire de la localisation de la région active en radio dans un secteur de temps local. Des simulations numériques ont montré qu'on peut très facilement obtenir des périodes de rotation apparente différentes de la période réelle par effet de battement.

- système de convection du cœur de Saturne : théorie inspirée par ce qui se passe dans le Soleil, mais peu probable.

Mais aucune n'explique encore vraiment la variabilité observée, ni ne permet d'obtenir la période de rotation sidérale de Saturne.

Le problème de la définition d'un système de longitude à Saturne reste donc entier. Le problème est particulièrement épineux car, si la période de rotation de Saturne est effectivement 1% plus lente que la période mesurée par Voyager, tout le système atmosphérique de Saturne serait alors en super-rotation (c'est-à-dire qu'il tournerait plus vite que le cœur de la planète) ce qui est difficilement explicable.

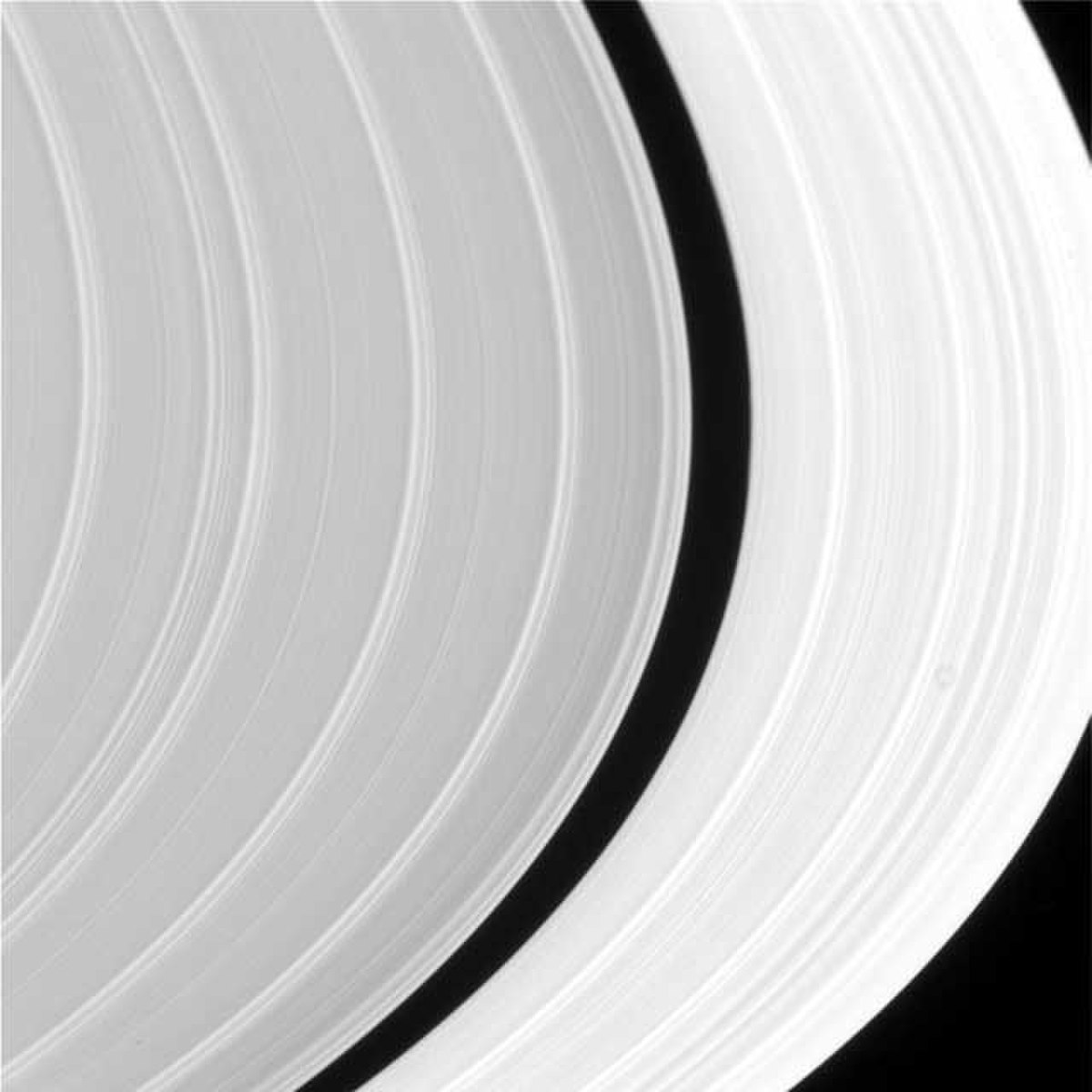

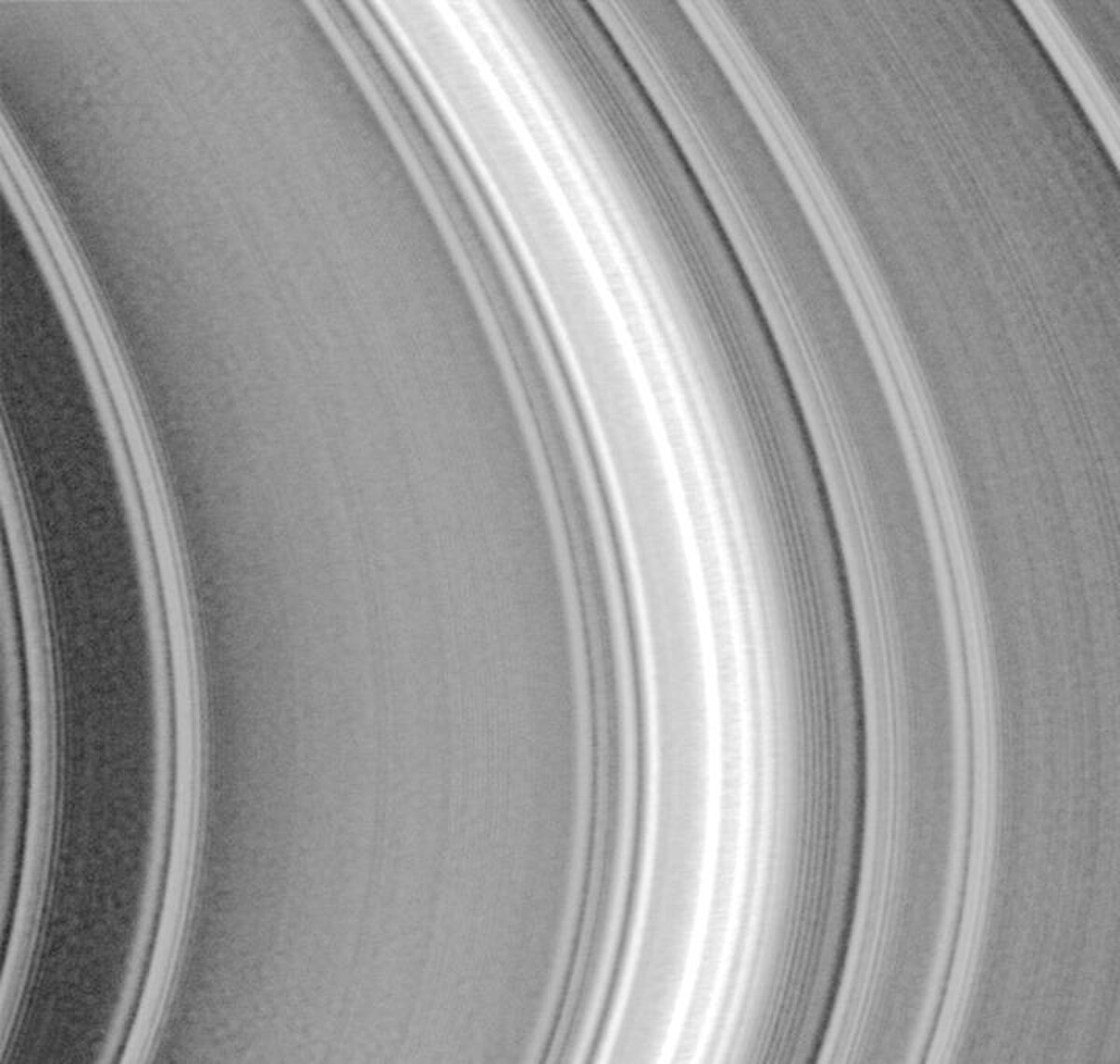

Anneaux de Saturne

Collecte d'informations sur les spokes

Les spokes sont des taches observées sur les anneaux de Saturne par la sonde Voyager dans les années 1980. Cassini-Huygens a permis de vérifier la réalité de ce phénomène et d'invalider certaines théories qui ne prévoyaient pas leur réapparition avant 2007.

Occultation radio des anneaux de Saturne

En mai 2005, Cassini a commencé une série d'expériences d'occultation, conçues pour déterminer la répartition des tailles des particules des anneaux et effectuer des mesures de l'atmosphère de Saturne. La sonde a effectué des orbites spécifiquement étudiées à cet effet.

Dans ce but, la sonde traverse les anneaux et émet des ondes radio en direction de la Terre. Les variations de puissance, de fréquence et de phase de ces ondes sont alors étudiées afin de déterminer la structure des anneaux.

|

|

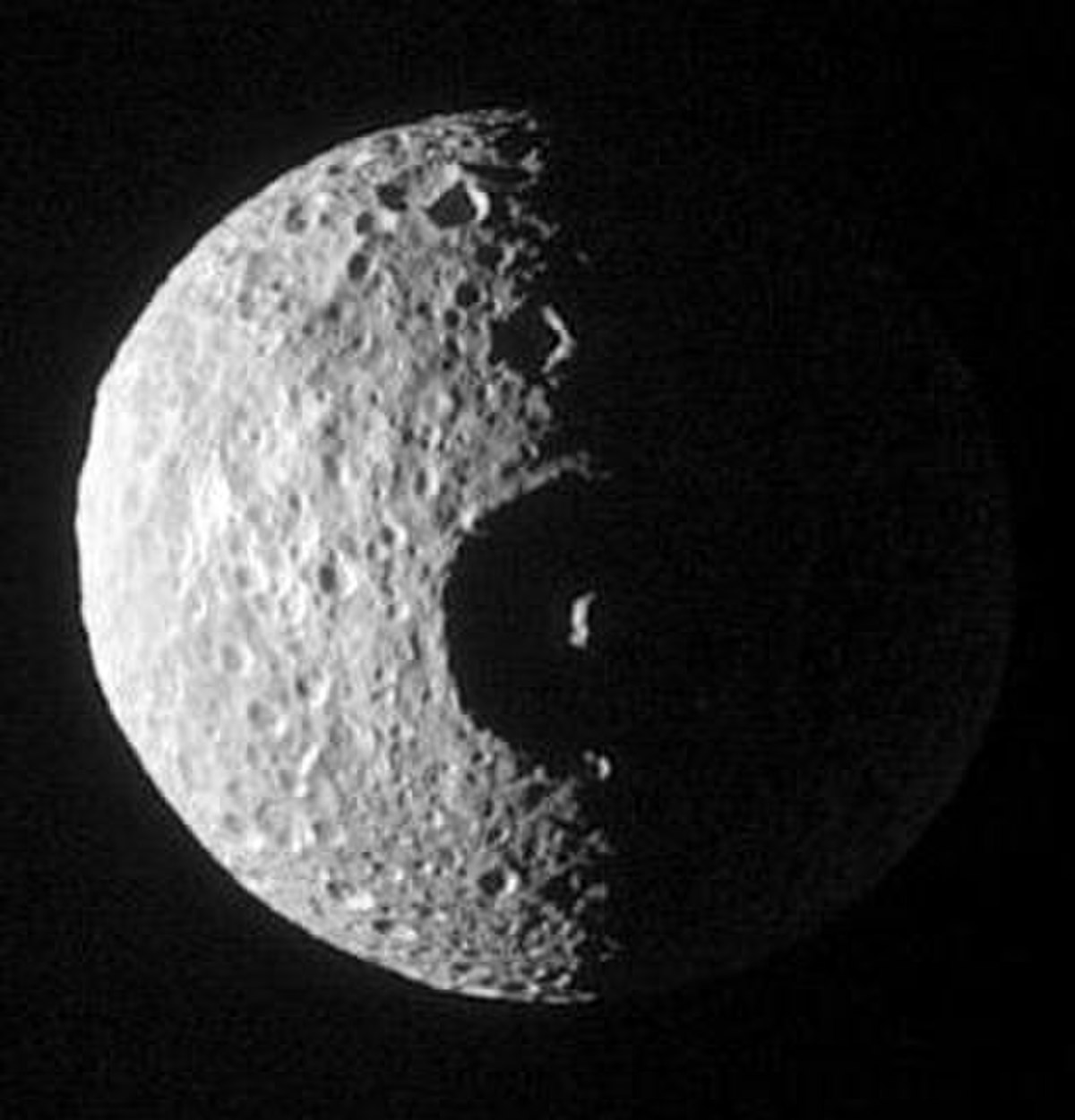

Lunes de Saturne (excluant Titan)

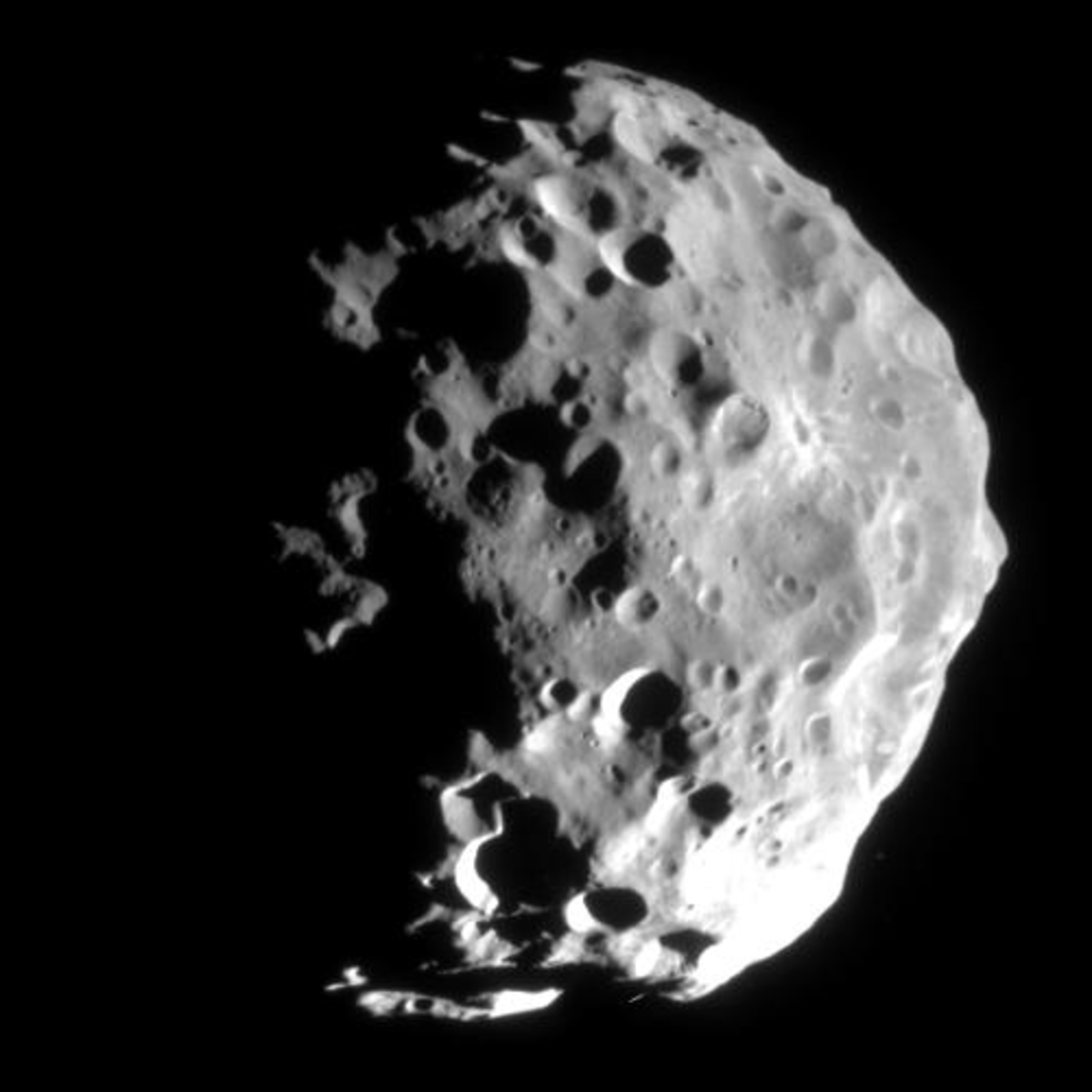

Phœbé

La sonde a survolé Phœbé le 11 juin 2004. C'est la seule fois qu'elle la survolera, à cause de la distance entre Phœbé et Saturne. C'était le premier survol de cette lune depuis la mission Voyager 2 en 1981.

Les premières images ont été reçues le 12 juin 2004. Les scientifiques remarquèrent que la surface de Phœbé était bien différente de celle des astéroïdes que la sonde avait approchés. Certaines parties de la surface étaient très brillantes, ce qui laisse penser qu'une grande quantité d'eau (sous forme de glace) doit se trouver sur cette surface.

Survols d'Encelade

Durant les deux premiers survols d'Encelade en 2005, une déviation du champ magnétique du satellite a été constatée. Ce type de variation du champ magnétique est caractéristique d'une atmosphère mince mais significative. D'autres mesures semblent montrer que cette atmosphère est essentiellement composée de vapeur d'eau ionisée.

| Fichier audio |

|---|

| Transcription audio de flux radio provenant d'Encelade et captés par Cassini (info) |

Nouvelles lunes de Saturne

La mission Cassini-Huygens a d'ores et déjà permis de trouver une trentaine de nouvelles lunes autour de Saturne, doublant ainsi le nombre de satellites saturniens connus. La dernière lune, découverte à la mi-2007, constituant la 60e de Saturne. En attendant d'être définitivement baptisés, ces satellites portent un numéro d'ordre provisoire durant parfois plus d'un an : « S/2004 S 1 », rebaptisée Méthone, « S/2004 S 2 », rebaptisée Pallène et « S/2005 S 1 », rebaptisée Daphnis. Ces immatriculations provisoires signifient : « Saturne/année de la découverte - satellite 1 (2, 3…) ».

Le petit Daphnis (7 à 8 km de diamètre) est, après Pan (26 km), le second « satellite des anneaux » car il orbite à l'intérieur de la division de Keeler (42 km de large) qui parcourt l'anneau A de Saturne, tout près de sa périphérie, au-delà de la Division d'Encke (cette dernière du même anneau et de 325 km de large) qui, quant à elle, contient le satellite Pan. Ces deux satellites, par leur passage, maintiennent ouvertes leurs divisions respectives mais leur champ de gravité génère des vagues à l'intérieur de l'anneau A sur plusieurs centaines de km de profondeur, comme le montrent les clichés pris par Cassini.

Magnétosphère de Saturne

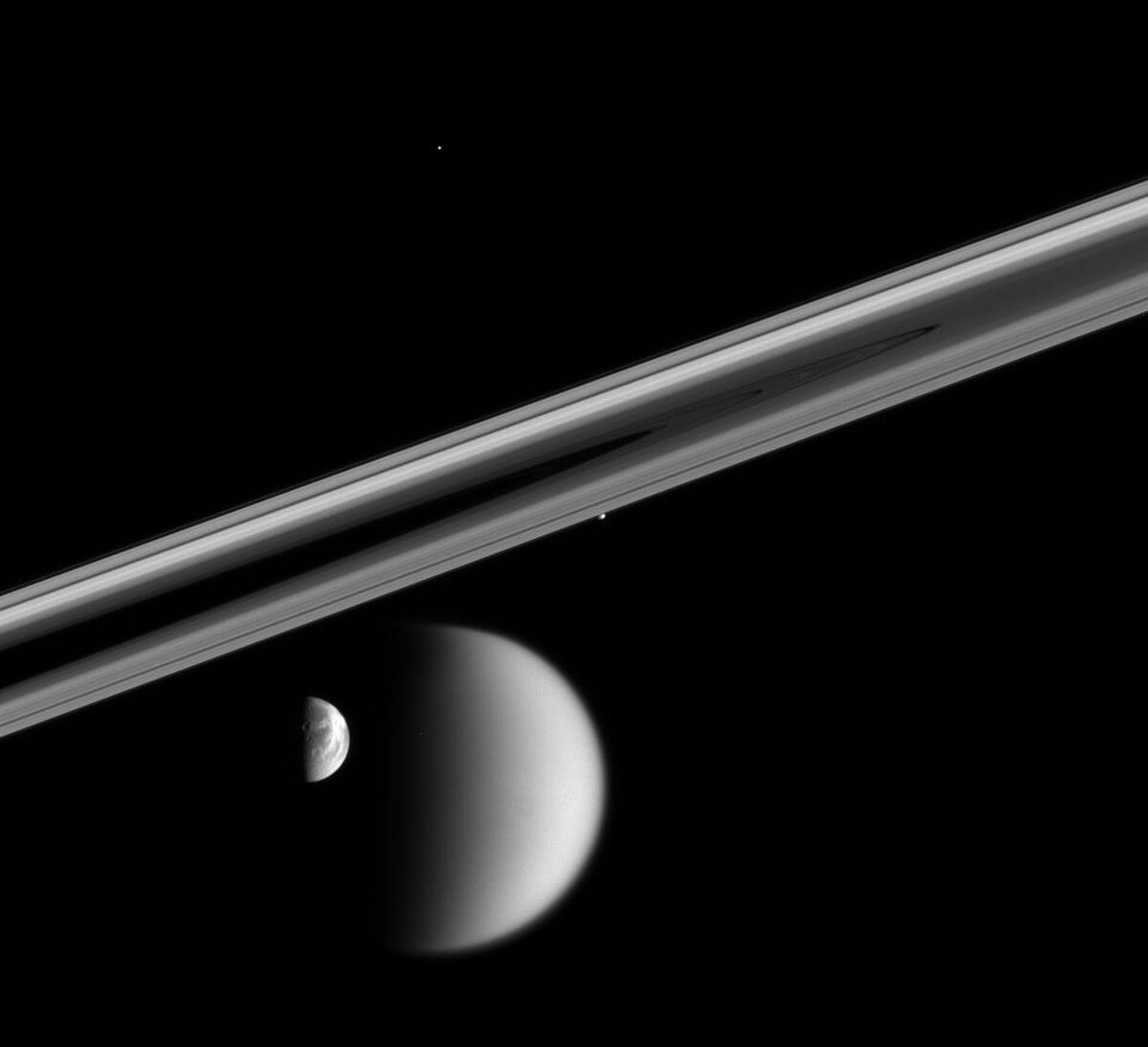

| Image de Saturne prise le 27 mars 2004 | Téthys (grand) et Encelade (petit) | ||

Environnement sur Titan

Après un voyage de près de sept ans et 3,5 milliards de km parcourus dans le système solaire sur le dos de Cassini, Huygens s'est donc posée sur Titan, grâce à ses boucliers thermiques et au déploiement correct de ses deux parachutes, le 14 janvier 2005 renvoyant sur Terre, distante d'un milliard deux cent millions de kilomètres, des informations et des images (renvoyées par le Descent Imager/Spectral radiometer) d'une qualité jusqu'alors inégalée.

Le module scientifique de surface (SSP) révèle qu’à cet endroit, sous une croûte dure et mince, le sol a la consistance du sable. Les paysages de Titan présentent des similitudes avec ceux de la Terre, a expliqué Martin G. Tomasko, en charge du DISR, l’instrument qui a pris les images. Brouillards, traces de précipitations, érosions, abrasion mécanique, réseaux de chenaux de drainage, systèmes fluviaux, lacs asséchés, paysages côtiers et chapelets d’îles : «les processus physiques qui ont façonné Titan sont très proches de ceux qui ont modelé la Terre. Les matériaux, en revanche, sont plus «exotiques», Martin Tomasko de l'ESA. Puisque l'eau (H2O) y est remplacée par du méthane (CH4), qui peut exister sous forme liquide ou gazeuse à la surface de Titan. Quand il y pleut, ce sont des précipitations de méthane mêlées de traces d'hydrocarbures, qui déposent sur le sol des substances provenant de l’atmosphère. Des pluies seraient d’ailleurs tombées «dans un passé peu éloigné» précise encore Martin Tomasko, le 21 janvier 2005.

| Fichier audio |

|---|

| Sons captés par Huygens à la surface de Titan (info) |

D'après ces informations, Titan possède donc bien une atmosphère uniforme faite de différents gaz (méthane, azote,...) et, au sol, une activité cryovolcanique, des rivières et de l'eau en abondance. Sur son sol gelé à -180 °C (mesuré sur place), se trouvent d'innombrables galets de glace parfois aussi volumineux que des automobiles.

Analyses

L'atterrissage lui-même pose quelques questions. La sonde devait sortir de la brume à une altitude comprise entre 50 et 70 km. En fait, Huygens a commencé à émerger des nuages à 30 kilomètres seulement au-dessus de la surface. Cela pourrait signifier un changement dans le sens des vents à cette altitude.

Les sons enregistrés lorsque la sonde s'est posée laissent penser qu'elle s'est posée sur une surface plus ou moins boueuse, au moins très souple. « Il n'y a eu aucun problème à l'impact. L'atterrissage fut beaucoup plus doux que prévu. »

« Des particules de matière se sont accumulées sur l'objectif de l'appareil photo à haute résolution du DISR qui pointait vers le bas, ce qui suggère que :

- soit la sonde ait pu s'enfoncer dans la surface.

- soit la sonde a vaporisé des hydrocarbures à la surface et ils se sont rassemblés sur l'objectif. »

« Le dernier parachute de la sonde n'apparaît pas sur les clichés après l'atterrissage, aussi la sonde n'est probablement pas orientée à l'est, où nous aurions vu le parachute. »

Quand la mission a été conçue, il a été décidé qu'une lampe d'atterrissage de 20 watts devrait s'allumer 700 mètres au-dessus de la surface et illuminer le site au moins 15 minutes après l'atterrissage. « En fait, non seulement la lampe d'atterrissage s'est allumée à exactement 700 mètres, mais elle a continué à fonctionner plus d'une heure après, tandis que Cassini disparaissait au-delà de l'horizon de Titan pour continuer sa mission autour de Saturne » a encore indiqué Tomasko.

Le spectromètre de masse embarqué à bord de Huygens et qui sert à analyser les molécules de l'atmosphère a détecté la présence d'un épais nuage de méthane, haut de 18 000 à 20 000 mètres au-dessus de la surface.

D’autres indications transmises par le DISR, fixé à l'avant pour déterminer si Huygens s'était enfoncé profondément dans le sol, a révélé ce qui semble être du sable mouillé ou de la terre glaise. John Zarnecki, responsable du « Gas Chromatograph and Mass Spectrometer (GCMS) » qui analyse la surface de Titan, a déclaré : « Nous sommes surpris mais nous pouvons penser qu'il s'agit d'un matériau recouvert d'une fine pellicule, sous laquelle se trouve une couche d'une consistance relativement uniforme comme du sable ou de la boue ».

On doit à cette mission la découverte de l'Ontario Lacus, un lac d'éthane liquide qui est le premier et actuellement seul endroit dans le système solaire où l'on a détecté du liquide en surface hors de la Terre.