Carte graphique - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Détermination de la quantité de mémoire vidéo

La quantité de mémoire vidéo nécessaire pour stocker l’image qui va être affichée dépend de la définition affichée.

Le nombre de couleurs est fonction du nombre de bits utilisé pour le codage.

Exemple : 28 = 256

| Nombre de bits | Nombre de couleurs |

|---|---|

| 1 | 2 |

| 4 | 16 |

| 8 | 256 |

| 15 | 32 768 |

| 16 | 65 536 |

| 24 | 16 777 216 |

| 32 | 4 294 967 296 |

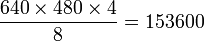

La quantité de mémoire est simplement le nombre de pixels utiles multiplié par le nombre de bits par pixel. On divise le tout par 8 pour passer en octets (1 octet = 8 bits)

Exemple : en 640 × 480, 16 couleurs il faut

1 Kio = 1 024 octets donc 153 600 octets = 150 Kio

| Définition en pixels | 16 couleurs | 256 couleurs | 32 768 couleurs | 65 536 couleurs | 16 777 216 couleurs | 4 294 967 296 couleurs |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 640 × 480 | 150 Kio | 300 Kio | 563 Kio | 600 Kio | 900 Kio | 1 200 Kio |

| 800 × 600 | 235 Kio | 469 Kio | 879 Kio | 938 Kio | 1 407 Kio | 1 875 Kio |

| 1 024 × 768 | 384 Kio | 768 Kio | 1 440 Kio | 1 536 Kio | 2 304 Kio | 3 072 Kio |

| 1 280 × 1 024 | 640 Kio | 1 280 Kio | 2 400 Kio | 2 560 Kio | 3 840 Kio | 5 120 Kio |

| 1 600 × 1 200 | 938 Kio | 1 875 Kio | 3 516 Kio | 3 750 Kio | 5 625 Kio | 7 500 Kio |

Cette indication est maintenant de peu d’intérêt car la mémoire vidéo d’une carte graphique est utilisée à de nombreuses fins. Elle permet entre autres de fluidifier l’affichage des vidéos ou encore de stocker les informations nécessaires à la synthèse d’images en 3D. Les systèmes d’exploitation modernes comme Windows Vista, Windows 7, Mac OS ou GNU/Linux requièrent tous trois une grande quantité de mémoire vidéo pour optimiser leur affichage. Quant aux jeux vidéo les plus récents, ils fonctionnent d’autant mieux que la quantité de mémoire vidéo est importante. En 2010, on trouve couramment des cartes graphiques équipées de 1 Gio de mémoire.

Composants

Le processeur graphique

Le processeur graphique (GPU pour Graphical Processing Unit, ou encore VPU pour Visual Processing Unit en anglais) sert à libérer le micro-processeur de la carte mère en prenant en charge les calculs spécifiques à l’affichage et la coordination de graphismes 3D ou la conversion d'espaces colorimétriques YCbCr vers RGB; quand ce n'est pas des fonctions vectorielles permettant le reconstruction d'images compressées de certains fluxs vidéos comme le H.264.

Cette division des tâches entre les deux processeurs libère le processeur central de l’ordinateur et en augmente d’autant la puissance apparente.

Le processeur graphique est très souvent muni de son propre radiateur ou ventilateur pour évacuer la chaleur qu’il produit.

La mémoire vidéo

La mémoire vidéo conserve les données numériques qui doivent être converties en images par le processeur graphique et les images traitées par le processeur graphique avant leur affichage.

Toutes les cartes graphiques supportent deux méthodes d’accès à leur mémoire. L’une est utilisée pour recevoir des informations en provenance du reste du système, l’autre est sollicitée pour l’affichage à l’écran. La première méthode est un accès direct conventionnel (RAM) comme pour les mémoires centrales, la deuxième méthode est généralement un accès séquentiel à la zone de mémoire contenant l’information à afficher à l’écran.

Le RAMDAC

Le RAMDAC (Random Access Memory Digital-to-Analog Converter) convertit les images stockées dans la mémoire vidéo en signaux analogiques à envoyer à l’écran de l’ordinateur. Il est devenu inutile avec les sorties DVI (numériques).

Le BIOS vidéo

Le BIOS vidéo est à la carte graphique ce que le BIOS est à la carte mère. C’est un petit programme enregistré dans une mémoire morte (ROM, pour Read Only Memory) qui contient certaines informations sur la carte graphique (par exemple, les modes graphiques supportés par la carte) et qui sert au démarrage de la carte graphique.

La connexion entre la carte graphique et la carte mère

La connexion à la carte mère se fait à l’aide d’un port relié à un bus.

Au cours des années, plusieurs technologies se sont succédé pour satisfaire les besoins de vitesse de transfert sans cesse croissants des cartes graphiques :

- la première technologie utilisée fut la technologie ISA, utilisée à partir de 1984 pour adjoindre des cartes disposant de plus de mémoire vidéo que les cartes standard fournies par les manufacturiers d’ordinateurs ou des cartes utilisant des jeux d’instructions destinés à accélérer l’affichage des fenêtres ;

- certaines machines (de marque IBM pour la plupart) ont utilisé le bus VLB (Vesa Local Bus), mais ce type de bus fut rapidement abandonné en raison de sa trop grande spécificité.

- avec l’arrivée des premiers processeurs Pentium en 1994, on utilise ensuite l’interface PCI ;

- le bus AGP apparu en mai 1997 est actuellement supplanté par le bus PCI Express, apparu en 2004 ;

- le PCI Express qui permet d’atteindre le débit de données bi-directionnel pour le PCI-Express 2.0 (500 Mo/s) est destiné à remplacer tous les connecteurs d’extension internes d’un PC, dont le PCI et l’AGP ;

- le bus USB, de nouvelles cartes graphiques externes sont commercialisées, qui profitent du haut débit qu’offre le bus USB dans sa version 2; elles n'arriverons à pleine maturité qu'avec l'USB version 3, permettant d'afficher une nombre d'images par secondes suffisant pour permettre l'affichage de vidéos en mode plein écran.

D’autres types de connexions existent dans d’autres architectures d’ordinateurs, on pourra citer par exemple le bus VME ; mais ce sont des technologies peu répandues et réservées au monde de l’informatique professionnelle et de l’industrie.

La connectique

Interfaces analogiques

- L’interface VGA standard : les cartes graphiques sont la plupart du temps équipées d’un connecteur VGA 15 broches (Mini Sub-D, composé de 3 séries de 5 broches), généralement de couleur bleue, permettant notamment la connexion d’un écran CRT. Ce type d’interface permet d’envoyer à l’écran 3 signaux analogiques correspondant aux composantes rouges, bleues et vertes de l’image.

- L’interface Vidéo composite : Pour la sortie sur un simple téléviseur ou un magnétoscope.

- L’interface S-Vidéo : De plus en plus de cartes sont équipées d’une prise S-Vidéo permettant d’afficher ce signal sur une télévision ou un vidéo projecteur qui le permet Cette sortie analogique est souvent livrée avec un adaptateur S-Vidéo vers Vidéo composite ; c’est la raison pour laquelle elle est souvent appelée « prise télé ».

- L’interface TV-Out sous la forme d’un connecteur mini DIN 6 broches (comme le port PS/2). Elle transmet les informations vidéo et audio et est (était ?) utilisé par Nvidia et Winfast (par exemple la Winfast Geforce 2 TI).

Interfaces numériques

- L’interface DVI (Digital Video Interface), présente sur certaines cartes graphiques, permet d’envoyer, aux écrans le supportant, des données numériques. Ceci permet d’éviter des conversions numérique-analogique, puis analogique numériques, inutiles.

- Une interface HDMI permettant de relier la carte à un écran haute définition en transmettant également la partie audio (polyvalent, ce format est le remplaçant de la péritel). Le signal est un signal purement numérique.

- Une interface DisplayPort, une interconnexion digitale audio/vidéo de nouvelle génération, sans droit et licence.

Note : le DVI et le HDMI peuvent supporter les DRM.

Les modèles actuels associent généralement deux types d’interface : une interface pour la télévision (S-Vidéo ou HDMI) avec une interface pour écran d’ordinateur (VGA ou DVI).

Dans le cas des interfaces analogiques, certaines lignes des signaux servent à transmettre des informations concernant certaines données spécifiques à l'écran utilisé. Le moniteur peux transmettre des informations comme la définition optimale et ses taux limites de rafraichissement. Cela permet de renseigner intelligemment le système d'exploitation sur la meilleur définition à afficher par exemple (voir DDC pour les information concernant les informations transmises). Dans le cas des interfaces numériques, des informations sont échangées entre le moniteur et la carte graphique afin d'assurer les mêmes fonctions qu'en analogique; avec eux, transitent par la même occasion certaines information concernant des fonctionnalités supplémentaires, de protections anti copies par exemple, ou les capacités de transport de son au format numérique .