Carl Gustav Jung - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Son œuvre

La psychologie analytique

« Psychologie jungienne » ou « psychologie analytique » ?

Le concept de « psychologie analytique » apparaît pour la première fois en 1913, au XVIIe Congrès International de Médecine organisé à Londres. Dans une conférence Jung définit en effet sa nouvelle approche comme une psychologie ayant pour but la description des manifestations de l'inconscient, c'est pourquoi Jung lui préfère l'expression de « psychologie complexe ». Il la distingue des autres courants de la psychologie comme la psychanalyse de Freud, celle d'Alfred Adler, et de la « psychologie des profondeurs » (« tiefenpsychologie ») d'Eugen Bleuler. Dans ses écrits cependant, Jung propose de nombreuses expressions synonymes, alternant les concepts en fonction de l'objet qu'il traite. Ainsi, lorsqu'il parle des complexes psychiques, Jung emploie la locution « psychologie des complexes », en référence à ses expérimentations sur les associations lors de son passage au Burghözli. Ses successeurs (et détracteurs par ailleurs) nomment les théories matures de Jung « psychologie jungienne », voire, par dérision, « jungisme ». Cependant, Jung juge stérile le débat concernant son utilisation du terme « psychologie », dans l'expression « psychologie analytique » dans la mesure où il se considère somme toute comme un analyste du courant psychanalytique.

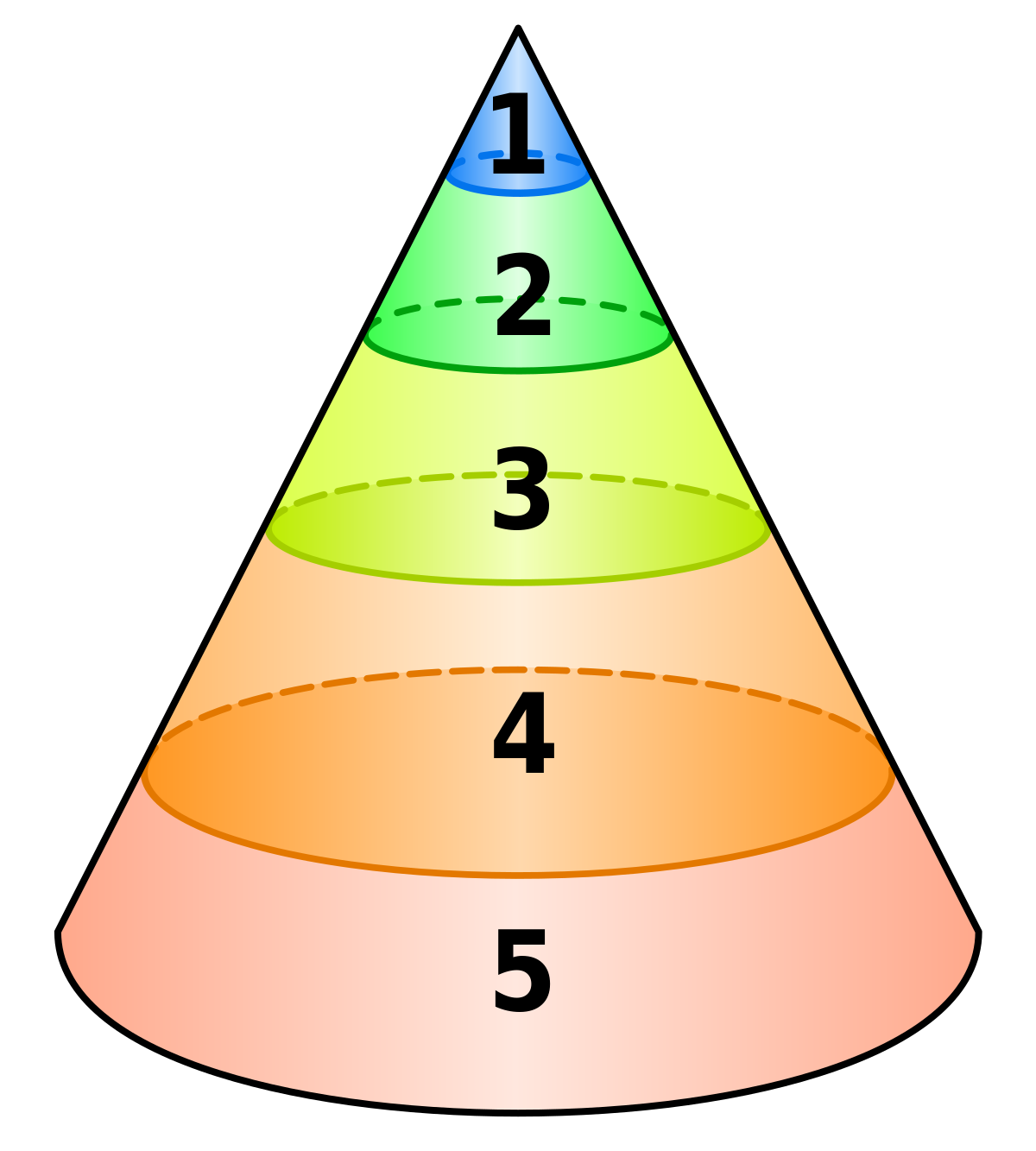

1. le Moi ;

2. le conscient ;

3. l'inconscient personnel ;

4. l'inconscient collectif ;

5. la partie de l’inconscient collectif qui ne peut être connue, dite « inconscient archaïque ».

Le postulat fondamental de la psychologie analytique est que la psyché est dans son essence « naturaliter religiosa » (en latin : « naturellement religieuse ». La psychologie analytique se propose ainsi de donner du sens à la psyché, qu'elle nomme l'« âme » et propose une forme de développement de soi menant à la découverte de sa propre totalité : « La psychologie analytique nous sert seulement à trouver le chemin de l'expérience religieuse qui conduit à la complétude. Elle n'est pas cette expérience même, et elle ne la produit pas. Mais nous savons par expérience que sur ce chemin de la psychologie analytique nous apprenons l'« attitude », précisément, en réponse à laquelle une réalité transcendante peut venir à nous ». Le terme d'« âme » utilisé par Jung a entraîné nombre de critiques de la part de ses pairs mais aussi venant du monde religieux. Charles Baudouin replace cependant la motivation de Jung dans son contexte : « Si Jung n'est pas toujours clair, au gré de ses lecteurs, c'est qu'il ne cède justement pas au goût prématuré de l'abstraction, qui classifie en simplifiant, en schématisant ; il traîne avec l'idée, de peur de l'appauvrir, tout un amalgame de réalité humaine, naturelle, illogique, « prélogique » à laquelle elle adhère intimement. C'est lourd peut-être, mais c'est riche et vrai (…) Il a réintégré, dans la psychanalyse matérialiste d'hier, l'« âme » naguère refoulée ; mais s'il a pu le faire efficacement, sainement, c'est bien parce que nul, plus que lui, n'a su conserver ce que Nietzsche appelait « le sens de la terre » ».

La psychothérapie jungienne

La théorie jungienne redéfinit tous les composants de la cure psychanalytique. Henri Ellenberger signale par ailleurs que Jung était « un psychothérapeute exceptionnellement habile qui savait adapter le traitement à la personnalité et aux besoins de chacun de ses patients ». Se démarquant de celle de Freud (à la fois « réductive » ou « analytique » : l'analyste recherche les causes et « prospective » ou « synthétique » à travers le couple analyste/patient) elle est selon Jung un « processus dialectique entre deux individus reposant sur le concept de « compensation psychique » », ou Auseinandersetzung (confrontation). Selon Christian Delacampagne le succès de la théorie de Jung, auprès du public, est dû au fait que celle-ci centre moins la prédominance du sexualisme au sein de l'explication psychique ; ce faisant, elle soulève moins de résistance. Chaque concept de la psychologie jungienne donne du sens à un aspect du système psychique : « La complexité de la psychanalyse jungienne tient au fait que toutes les instances psychiques sont en étroites relations les unes avec les autres. Décrire isolément un concept donne de lui une vision forcément partielle car ne tenant compte ni des rapports dynamiques avec les autres instances ni de l'ensemble du système psychique. Tout est lié, tout est en mouvement » explique en effet Élizabeth Leblanc.

Ainsi, l'analyse psychologique met en jeu des forces inconscientes qui en font un « processus initiatique », le seul « encore vivant et pratiquement appliqué dans la sphère de la culture occidentale ». Le transfert est conseillé, et même recherché, car il permet de projeter sur l'analyste le mythe personnel du sujet. Enfin, la cure suit des phases archétypiques, déjà illustrées par l'alchimie ou les religions anciennes sous forme de paraboles qui conduisent le patient vers la recherche de sa propre totalité. « Le but du processus thérapeutique est [en effet] de permettre d'assimiler les éléments inconscients de sa psyché et réussir ainsi finalement l'intégration de sa personnalité et la guérison de sa dissociation névrotique ».

Une œuvre mystique ou scientifique ?

La critique selon laquelle la pensée de Jung est spiritualiste, voire mystique, a été émise dès les débuts de la psychologie analytique. Franck C. Ferrier en examine les conditions de production et le développement historique dans les écrits de Jung. Il y voit l'exploration d'une « troisième hypothèse », ni matérialiste ni spiritualiste, mais relevant du paradoxe épistémologique. Ferrier voit dans le postulat de la psyché en sympathie avec le cosmos, la pierre de touche du système théorique jungien. Les références à la religion sont omniprésentes dans son œuvre, Jung s'aventurant souvent dans le domaine de la morale, de la théologie et même de la métaphysique, bien qu'il en refuse l'usage en psychologie. En fait, Jung aborde souvent lui-même la question de la mystique, et la mystique de Maître Eckhart en particulier, dont il dit qu'il est« le plus grand penseur » du Moyen-Âge. Dans l'ouvrage Jung et la mystique, Steve Melanson explique en effet que « c'est spécifiquement dans l'héritage d'Eckhart que Jung considère la possibilité d'un renouvellement de l'attitude religieuse en Occident ». Car, pour Jung, un tel vécu de l'expérience mystique – dans le sillage de l'expérience mystique eckhartienne - permet à l'individu de trouver son sens intérieur et, ainsi, de développer une attitude religieuse propre à lui, une plus grande force d'âme et son autonomie spirituelle. De même, puisque « Jung, suisse, voisin de l'Allemagne nazie, comprennait qu'en Hitler-sauveur les allemands cherchaient ce sens qu'ils n'avaient pas eu la chance de voir naître en eux, (...) en lui s'est fortifié l'idée que, par l'addition d'un nombre suffisant de consciences ayant développé un tel sens propre, pourrait être évitées de nouvelles folies collectives modernes ». Ce sont aussi des expressions comme « Dieu est le symbole des symboles » qui lui ont valu une réputation de mystique aux yeux du public. Enfin, Jung s'est focalisé dès ses premiers travaux (avec sa thèse de psychiatrie) sur le paranormal. Son concept de synchronicité est le point culminant de cet intérêt, ce qui contribue à le décrédibiliser au sein de la communauté des psychanalystes et des psychiatres.

Pourtant Jung se livre aussi à des réflexions épistémologiques sur la portée de l'investigation de l'esprit en tant qu'objet dans les sciences humaines. Dès ses débuts, Jung se dit empirique et pragmatique, se revendiquant de la méthode du philosophe américain William James. Jung part toujours en effet de des faits pathologiques, que son expérience de clinicien au Burghözli lui a permis d'affiner ; ses théories sont pour lui « des propositions et des essais visant à formuler une psychologie scientifique nouvelle, fondée en premier lieu sur l'expérience directe acquise sur l'homme même ». La réalité psychique n'est « pas moins réelle que le domaine physique [et] a sa propre structure, est soumise à ses propres lois ». En d'autres termes, la pensée Jung est panpsychique. Sa vision de la libido, en particulier, est éclairante : il s'agit pour lui d'une force créée par une polarité psychique (conscient/inconscient), « une énergie psychique sans pulsion sexuelle : une libido originaire qui peut être sexualisée ou désexualisée ». En ne fondant pas sa théorie sur l'origine sexuelle du psychique, Jung se démarque de la psychanalyse, pour aboutir à une méthode davantage clinique. Les tests d'associations d'idées constituent un apport en psychologie expérimentale alors que le cadre psychothérapeutique qu'il édifie influence les psychothérapies d'inspiration psychanalytique.

Le créateur de concepts

Jung poursuit, tout au long de sa vie, une analyse de la psychologie humaine qui le fait s'intéresser à la psyché de la personne normale avant de s'intéresser à la psyché de la personne névrotique ou psychotique. Bien qu'objet de polémiques, les concepts qu'il a développés ont ouvert une autre voie à la psychanalyse de Freud, et à la psychologie clinique également. Denis de Rougemont dit ainsi : « Il est possible que le plus grand théologien et le plus grand psychologue de ce siècle, jusqu'ici, soient deux suisses : Karl Barth et Carl Gustav Jung ». Cette recherche a permis à Jung de multiplier les outils d'analyse et les concepts permettant d'appréhender les manifestations psychiques. Cette différence fondamentale dans l'approche lui permet de mettre en lumière des concepts psychologiques majeurs dits « transpersonnels » car intégré au « psychisme objectif » (celui collectif) composant la « réalité psychologique », notion centrale de sa pensée.

Parmi cette réalité objective préexistent avant tout des structures mentales innées, les « archétypes psychologiques », déterminés à partir de ses études de la mythologie, de l'alchimie et à partir d'un rapprochement entre pensée orientale (le yoga Kundalinî notamment) et théorie psychanalytique. Le concept d'« inconscient » diverge de celui de Freud et Jung y adjoint une partie collective, qu'il nomme l'inconscient collectif. Il déplace le fondement de la dualité pulsionnelle freudienne sur une double dualité, qu'il considère comme archétypique : la dualité créativité/destructivité et la dualité instinctivité/spiritualité, ces deux dualités n'étant pas superposables (il y a, par exemple, des dynamiques spirituelles destructrices). Jung voit dans le mythe et dans les rêves des manifestations de cet inconscient collectif].

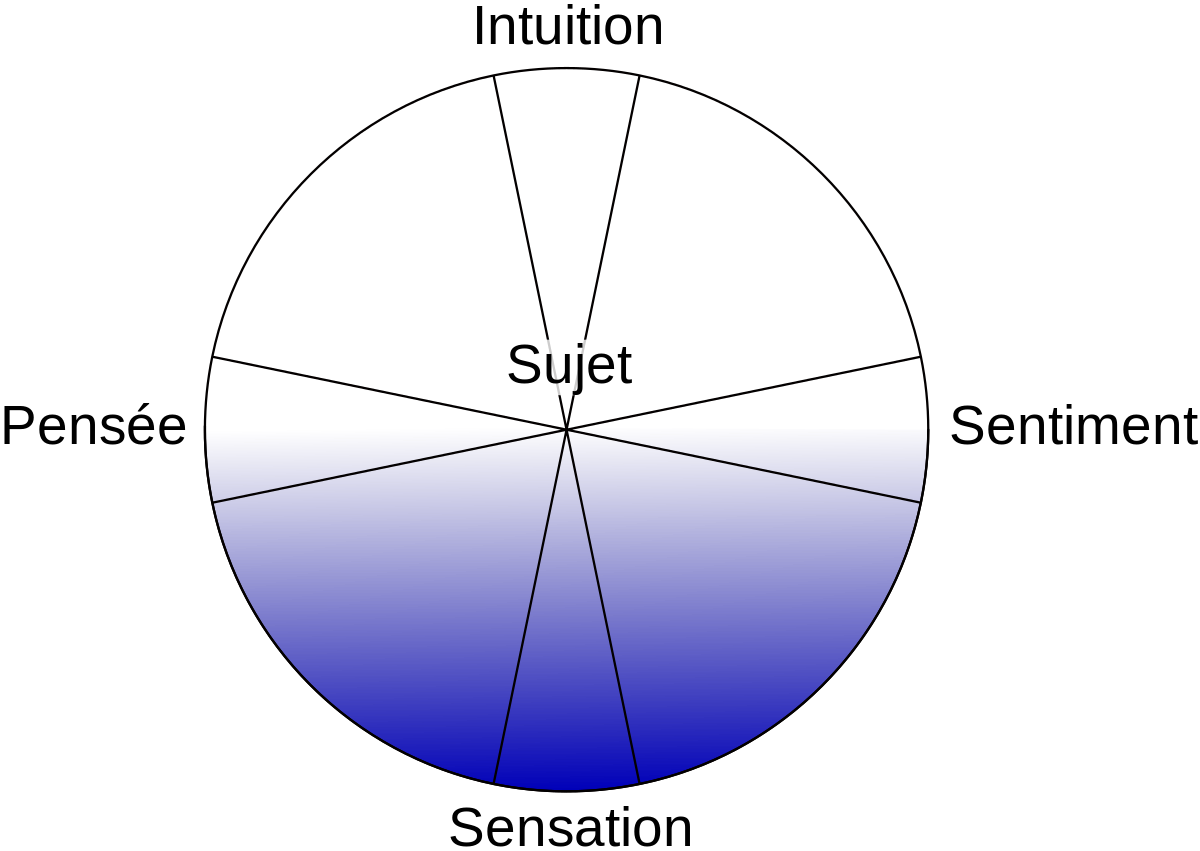

Au niveau personnel, le « psychisme subjectif », la psyché se compose de différentes instances jouant un rôle régulateur et dynamique, parmi lesquels : l'ombre qui est la somme de tous les refoulements subconscients, lié aux fonctions psychiques inférieures, au caractère, et à tout ce que l'éducation et la socialisation ont repoussé dans l'inconscient personnel ; la Persona, fonction sociale d'adaptation sociale de l'individu ; les concepts sexués d'animus (pour la femme) et d'anima (pour l'homme) ont permis de comprendre la fonction de régulation et de communication de l'être avec le psychisme de l'inconscient, notamment à travers le rêve. Les concepts de « Soi » et d'« individuation » donnent un sens et une orientation à la démarche jungienne. Enfin, le concept de types psychologiques à travers les notions d'introversion et d'extraversion et des quatre fonctions (Pensée, Intuition, Sentiment et Sensation) permet une description de la personnalité consciente et inconsciente.

Jung développe par ailleurs des concepts décrivant des réalités psychiques touchant à d'autres disciplines comme celui de synchronicité, qui touche au domaine de la physique. D'autres concepts, étant davantage des outils d'analyse, font de la psychologie de Jung une démarche également clinique. Jung définit ainsi les complexes, l'état psychique d'inflation, caractéristique de la psychose, la personnalité mana, les états modifiés de conscience comme le somnambulisme ou cryptomnésie, le transfert recherché, l'imagination active et le dialogue intérieur pour la psychothérapie.

Une théorie générale de la personnalité

Les « types psychologiques » sont la contribution majeure de la psychologie analytique aux sciences humaines et en particulier à la caractérologie naissante lorsque Jung les a développés, dès 1913, lorsqu'il en expose les linéaments lors du congrès psychanalytique de Munich. Débordant le cadre expérimental pour développer une théorie de la personnalité prolongeant la classification traditionnelle, Jung met ensuite en évidence, dans son ouvrage fondateur Types psychologiques, en 1921, une structure schématique de la personnalité fondée sur des fonctions.

Jung distingue en effet « quatre fonctions psychiques » : le type Pensée, le type Intuition, le type Sentiment et le type Sensation, que chacun possède à des degrés différents. À cette première grille de lecture, Jung y sur-ordonne deux « attitudes » qui déterminent l'utilisation faite par le psychisme du sujet de sa libido (énergie psychique). Ainsi, l'extraversion est le mouvement de la libido vers l'extérieur, qui se réfère à l'objet alors que l'introversion est elle le mouvement de la libido tournée vers l'intérieur et qui se tourne vers le sujet. Par exemple, l'extraversion domine dans l'hystérie alors que dans la démence précoce c'est l'introversion.

Ainsi Jung dessine, à partir de ces quatre fonctions et de ces deux attitudes, et selon leur degré de conscience et de dominance sur le sujet (il existe ainsi une fonction principale, dite « différenciée »), un certain nombre de types psychologiques expliquant notamment les conflits de personnes ou les passions personnelles (un type Pensée a une dominance pour le scientifique par exemple). Ce modèle eut une forte influence sur les théories managériales, à travers le Myers Briggs Type Indicator et la vision socionique, mais aussi en développement personnel, en graphologie et même en astrologie. Cependant, son utilité n'est pas psychométrique, en effet elle doit être considérée à la lumière de la pratique de l'inconscient car elle renseigne sur le mécanisme de compensation. Un introverti aura tendance à refouler des fonctions extraverties, qui, lors de l'irruption d'un complexe, ressortent sous des traits de caractère. Sa prise en compte dans la cure analytique est une étape nécessaire dans la connaissance du « monde intérieur » du sujet.

Un interprète de l'alchimie

Dès les années 1920 Jung découvre, grâce à son ami le sinologue allemand Richard Wilhelm et sa traduction du texte ancien du Traité du Mystère de la Fleur d'Or (Das Geheimnis der golednen Blüte), la riche tradition de l'« alchimie des souffles » et l'alchimie des taoïstes. Ses recherches l'emmènent ensuite vers la tradition alchimique européenne, de l'Antiquité tardive jusqu'à la Renaissance. Il y découvre un fondement à sa psychologie analytique, une mise en image et une parabole de l'évolution de l'individu sur le chemin de l'individuation : « J'ai vu très rapidement que la psychologie analytique se recoupait singulièrement avec l'alchimie. Les expériences des alchimistes étaient mes expériences et leur monde était, en un certain sens, mon monde. Pour moi, cela fut naturellement une découverte idéale, puisque, ainsi, j'avais trouvé le pendant historique de la psychologie de l'inconscient. Celle-ci reposait dorénavant sur une base historique. »

Il voit notamment dans la figure de Paracelse un psychologue d'avant la psychologie, un medicine-man lui ressemblant en bien des points. Paracelse l'initie par ailleurs au rapport ténu qui existe entre l'alchimie et la religion comme problème moral de l'âme. Ses recherches sur l'alchimie aboutissent à plusieurs ouvrages : Synchronicité et Paracelsia (1929), Psychologie et alchimie (1944), Psychologie du transfert (1946) et enfin les deux tomes de Mysterium conjunctionis (1955 et 1956). C'est à partir des œuvres alchimiques du Moyen Âge et de la Renaissance (les traités de Michael Maier comme l'Atalante fugitive, de Johann Valentin Andreae et de Les Noces Chymiques de Christian Rosenkreutz, de Gérard Dorn surtout) mais aussi des époques antérieures (Pythagore et le célèbre traité fondateur de la Table d'émeraude attribuée à Hermès Trismégiste) et postérieures (Fulcanelli notamment) que Jung trouve la justification de ses modèles psychologiques. En effet il voit dans la recherche de la « lapis philosophicae », la Pierre philosophale, la métaphore du cheminement de l'esprit vers davantage d'équilibre, vers une réalisation pleine et complète, le « Soi ». Pour Jung toute la recherche de la transmutation du plomb en or n'a servi, au cours de l'histoire, qu'à représenter ce besoin psychique humain, et à en préserver les règles et processus, et la connaissance des menaces de la société de l'époque (l'Inquisition notamment).

Dans diverses études il interprète la récurrence de certains symboles comme autant de représentations culturelles des grands archétypes. Il affirme par là l'actualité de l'alchimie, qu'il retrouve aussi bien dans la peinture que dans la littérature, que dans l'architecture et même les sciences physiques (par les symbolisations chimiques ou dans les découvertes scientifiques par des rêves notamment), la mentalité sociale enfin (le mythe moderne des ovnis par exemple). Jung est ainsi connu pour être un des rares psychothérapeutes a s'être appuyé sur l'alchimie pour en déterminer les parallèles avec la psychologie. Pour lui cette imagerie sous-tend toute exploration humaine et explique les mystères religieux comme la figure christique pour le Christianisme, qu'il a particulièrement étudié. Son étude explore néanmoins toutes les autres cultures et religions : le zoroastrisme, l'hindouisme, l'islam, le bouddhisme comme le polythéisme de l'Égypte pharaonique qui préfigure selon lui le monothéisme. Deux figures alchimiques majeures ressortent, d'un point de vue psychique, de ses études : la figure de l'« Unus Mundus » d'une part (comme image de l'inconscient à travers les âges et conjonction du psychique et du physique) et le motif du « mysterium conjunctionis » (ou fusion des opposés psychiques. Il s'agit d'une réconciliation des opposés qui a pour siège l'homme ordinaire et entraîne son ennoblissement, faisant éclore en lui la figure archétypique de l'« anthropos » ou homme total, auquel Jung donne le nom de « Soi ».

L'interprétation psychologique de l'alchimie de Jung a eu une influence considérable sur la perception de cette discipline au XXe siècle, de Gaston Bachelard à Betty Jo Teeter Dobbs qui étudia les travaux alchimiques de Newton. À partir des années 1980 elle a été fortement critiquée par certains historiens des sciences, parce que se fondant sur une conception anhistorique de l'alchimie, qui ne correspond à ce qu'elle était pour les alchimistes du Moyen Âge et de la Renaissance, mais sur la vision qu'en ont eu les romantiques et les occultistes du XIXe siècle, après que la chimie moderne se fut distinguée de l'alchimie au cours du XVIIIe siècle.

Postérité des travaux de C. G. Jung

La psychologie analytique de C. G. Jung a permis d'influencer profondément les courants de pensée du XXe siècle. D'un retentissement moins spectaculaire que celui la psychanalyse de Freud, la psychologie analytique de Jung a tout de même donné naissance à divers courants ou a tout simplement teinté les conceptions de certains auteurs, artistes ou psychologues modernes. Au sein même de la psychologie analytique, Jung a laissé une œuvre et des sujets de recherche qui ont occupé plusieurs de ses continuateurs dont quelques-uns l'ont assisté de son vivant même, tels Barbara Hannah, Carl Alfred Meier, Marie-Louise Von Franz ou encore Erich Neumann parmi les plus connus. D'autres développeront des thérapeutiques propres, comme l'archetypal pedagogy ou la « socionique ».

Influence sur les courants psychothérapeutiques et les spiritualités

Les premières expérimentations des associations libres de Jung et de Franz Riklin, au Burgöhzli, ont permis la création du psycho-galvanomètre, ancêtre du détecteur de mensonges.

Indirectement, Jung a eu une profonde influence sur la société et dans le domaine des Psychothérapie. En effet, les notions jungiennes ont connu une réactualisation au sein de certaines psychothérapies, notamment à travers son idée de ce que doit être le traitement se fait aussi en face-à-face avec le patient. Élisabeth Roudinesco et Michel Plon, dans leur Dictionnaire de la psychanalyse expliquent : « Les deux grandes écoles de psychothérapie du XXe siècle sont l'école de psychologie analytique fondée par Carl Gustav Jung et l'école de psychologie individuelle fondée par Alfred Adler, nées toutes deux d'une dissidence avec celle fondée par Freud ». Les concepts d'archétype de l'Enfant intérieur ont ainsi eu une large destinée. En psychothérapie ce terme a alors valeur de concept opératoire. L’« enfant intérieur » (ou « enfant divin »), pour C. G. Jung, est, dans ce cadre théorique, la part enfantine de l'homme et de la femme. Il s'agit d'un archétype, donc d'une formation de l'inconscient collectif. Il a inspiré, des psychothérapeutes pour qui « Travailler au lien avec son enfant intérieur est alors utilisé aussi dans une démarche psychothérapeutique », de certains courants de la Psychothérapie. Les analystes Hal Stone et Sidra Stone en sont un exemple éclairant, avec leur ouvrage Le Dialogue intérieur.

Par ailleurs, le mouvement des « Alcooliques Anonymes » doit beaucoup à un patient de Jung, Bill W. (alias William Griffith Wilson), co-fondateur du mouvement d'entraide qui exprime sa reconnaissance envers le psychiatre suisse ainsi (ne voulant pas dévoiler son identité, il emploie la distanciation) : « Après s'être retiré de la direction du mouvement « AA » en 1961, Bill W., co-fondateur des Alcooliques anonymes, s'est attaqué à une tâche qu'il souhaitait depuis longtemps entreprendre, celle de souligner la dette de reconnaissance des AA envers tous ceux qui avaient contribué à la naissance du mouvement. L'une de ces personnes était Carl Jung, à qui Bill a écrit le 23 janvier 1961. ».

La thérapie du « jeu de sable » est issue de la psychologie analytique de C. G. Jung. Développée par Dora Kalff à partir du « jeu du monde » de Margareth Löwenfeldt, il s'agit pour le patient, adulte ou enfant, de donner forme, avec du sable sec et humide, et des figurines, aux images inconscientes et imaginaires. Ce jeu fait écho à un épisode de la vie de Jung, quand il dut se confronter à l'inconscient. Le jeu lui permet alors de canaliser les images émanant de la psyché.

Enfin, les hypothèses mystiques de C. G. Jung ont conduit au développement du courant dit « New Age » qui en reprend les concepts d'inconscient collectif et d'âme psychique. « L’impact de la pensée de Jung sur la dynamique d’émergence du New Age est fondamental » résume le sociologue Luc Mazenc. L'intérêt de Jung pour le yoga notamment, et globalement pour les croyances orientales, va permettre tout le syncrétisme que l'on retrouve dans le New Age. Selon le sociologue Paul Heelas, dans The New Age Movement Jung est l« 'une des trois plus importantes figures du New Age » avec Blavatsky et Gurdjieff.

Influence sur l'éducation et la pédagogie

C’est l'écriture de l'ouvrage de Carl Gustav Jung, Psychologie et éducation (qui rassemble les articles de 1916 à 1942), qui le premier, mêla psychologie analytique et éducation. Cet ouvrage donna lieu par la suite à la création d'une pensée jungienne de l'éducation, continuée par des analystes pédagogues comme Clifford Mayes. David Lucas dans son article « Carl Gustav Jung et la révolution copernicienne de la pédagogie » résume ainsi cette fusion de la psychologie de Jung avec les catégories de l'éducation comme pratique qui prend le nom de archetypal pedagogy : « L’œuvre de Carl Gustav Jung conduit à considérer que la relation pédagogique ne met pas seulement en jeu des contenus ou des consignes rationnelles, mais aussi une influence tenant à la sensibilité et à la personnalité du pédagogue. L’éducation n’est alors plus de l’ordre du seul discours, mais tient également aux dispositions psychiques de l’adulte. Or ces dispositions échappent largement aux méthodes pédagogiques programmées d’avance, et dépendent au contraire de ce que l’éducateur est dans le plus intime de sa psychologie. Cette attention portée à l’équation personnelle de l’adulte constitue une véritable révolution copernicienne de la pédagogie, car si l’être de l’éducateur devient la principale détermination de l’influence qu’il exerce sur l’enfance, ce sera tout d’abord lui qui devra être éduqué ».

Des travaux ont d'ailleurs été réalisés, en sciences de l'éducation, à partir des concepts de Jung tel que l'individuation, qui aboutira à la notion d'« autorisation noétique » dans les écrits de Joëlle Macrez-Maurel, ou plus encore à la création de l'archetypal pedagogy proprement dite dans les travaux de Clifford Mayes. En France, les domaines de l'éducation spécialisée, de l'éducation « libre », et de l'éducation nationale connaissent des auteurs travaillant sur ces questions. Frederic Fappani, pédagogue jungien et chercheur en sciences de l'éducation qui développa des ouvrages en lien avec la pédagogie archétypale ou encore Patrick Estrade, psychologue et pédagogue jungien, qui s'est fait connaître dans les années 1980, pour avoir développé une approche autour du concept d'« école de la vie », ou encore Jean-Daniel Rohart, auteur de La vie et l’éducation enfin, professeur dans l'enseignement public français et pédagogue jungien, ont développé ce courant.

Allusions dans la littérature et les Arts

La psychologie analytique a eu de nombreuses répercussions sur la littérature du XXe siècle. Certains auteurs ayant été patients de Jung se sont inspirés de son approche de la psyché et de l'imaginaire mythologique revisité par l'éclairage jungien. La dimension trans-personnelle et l'étude des mythes ont ainsi permis à des écrivains comme Herbert George Wells ou Hermann Hesse (dans ses romans Demian et dans Le Loup des steppes notamment), analysés par Jung, de teinter leurs univers de références aux concepts jungiens. La femme de lettres Victoria Ocampo (qui a rencontré Jung en 1930), le poète américain Léonard Bacon ou Jorge Luis Borges disent enfin avoir été influencés par Jung. Certains auteurs de science-fiction se sont également reconnus comme d'inspiration jungienne, tel Frank Herbert dans Dune, Philip Wylie, Valerio Evangelisti ou Ursula K. Le Guin dans son cycle Terremer. Les cinéastes italiens Federico Fellini et même George Lucas (par l'intermédiaire du romancier américain jungien Joseph Campbell, auteur du Héros aux mille et un visages, 1949) font partie également des artistes influencés par la psychologie analytique. Au cinéma, le réalisateur et scénariste John Boorman dans Excalibur (1981) s'est inspiré de l'œuvre de Jung, en particulier l'archétype du Saint Graal. Le film de Roberto Faenza, L'âme en jeu (2004) met en scène Jung et Sabina Spielrein. Dans Batman Begins, le médecin justifie le fait que les patients parlent d'un épouvantail effrayant en disant que cela correspond à un archétype de Jung. Dans Full Metal Jacket de Stanley Kubrick un dialogue évoque la « dualité de l'homme », comme concept de C. G. Jung, pour justifier la cohabitation entre un slogan pacifiste et un slogan guerrier sur un même casque. Dans les séries, Jung est évoqué dans la saison 3 de Heroes. Quand le personnage d'Usutu affirme à Matt Parkman qu'il doit trouver son totem pour le guider dans son voyage. Matt demandant s'il s'agit de fétichisme africain, se voit répondre que cela vient de la psychologie analytique de Carl Jung. Dans l'épisode des Simpson, Bart enfant modèle, un psychanalyste voit en Bart l'enfant intérieur à prendre comme modèle pour les adultes (ce qui tourne au désastre, Bart étant l'enfant le plus odieux de la ville).

En peinture, l'expressionniste américain Jackson Pollock qui a entrepris une thérapie jungienne en 1939 doit sa vocation artistique à cette cure.

Influence sur le management et les théories de la personnalité

Le test des associations de mots mis au point par Jung et Franz Riklin conduit à des applications au sein du management. C'est surtout la théorie des types psychologiques qui a une influence féconde sur une génération de psychologues : le Myers Briggs Type Indicator de Katherine Cook Briggs (1875 - 1968) et d'Isabel Myers (1897 - 1980) ayant abouti au questionnaire MBTI ® (pour « Myers-Briggs Type Indicator ») utilisé dans certaines méthodes de coaching provient de la classification en types de Jung. Néanmoins, le psychiatre suisse ne cautionnera aucune approche se réclamant de lui. La socionique est une théorie des relations entre les types de personnalités inspirée également des types psychiques, crée par Aushra Augustinavichute. Ces deux théories, l'une occidentale (le MBTI), l'autre soviétique (la socionique) sont nées durant la guerre froide ; leur portée montre la dimension internationale des recherches de Jung.

Par ailleurs, la typologie jungienne de la personnalité a nettement influencé la graphologie et la caractérologie de l'« école de Groningue ». Une élève de Jung, Ania Teillard, auteur des Types psychologiques de Jung et leur expression dans l'écriture et de L'Âme et l'écriture (1948) met en relief les correspondances graphiques et les types psychiques. Enfin, le psychiatre et neurologue suisse Hermann Rorschach s'inspira de la typologie de Jung pour bâtir son test projectif portant son nom, publié dans Psychodiagnostic (1921) et très utilisé aujourd'hui.

Influence sur l'anthropologie et les sciences humaines

Jung a travaillé avec l'anthropologue Paul Radin (1883 - 1959) (ils ont co-écrit Le Fripon divin : un mythe indien), qui a rendu célèbre le concept psychique de trickster (littéralement « farceur »). Le trickster est l'équivalent du lutin dans la culture des indiens d'Amérique. Ce « fripon divin » fait des tours pendables, possède une activité désordonnée incessante, une sexualité débordante, etc., il est selon Paul Radin un « miroir de l’esprit », un « speculum mentis ». Ce qui donna lieu grâce à son co-travail avec Jung au développement du concept d'enfant intérieur, mais aussi inspira de nombreuses pratiques psycho-thérapeutiques comme le rebirth et même l'hypnose. Jung a également travaillé avec l'universitaire hongrois Karl Kerényi (1897 - 1973), spécialiste de la mythologie grecque et dès 1914 avec l'anthropologue anglais John Layard (1891 - 1974), qui suivit une psychothérapie puis deviendra psychologue jungien, travaillant sur les archétypes aux fondements des cultures de Vanuatu.

Gaston Bachelard, dans ses écrits comme la Psychanalyse du feu, développe une théorie de l'imagination influencée par la symbolique des archétypes. Ses méthodes d'analyse doivent beaucoup à la démarche de la psychologie analytique. Par ailleurs, la mythanalyse de Pierre Solié et de Gilbert Durand, auteur des Structures anthropologiques de l’imaginaire. Introduction à l’archétypologie générale, se fonde sur l'« archétypologie » de tradition jungienne. Durand a également réalisé un travail d'élargissement de l'archétypologie vers le domaine artistique, notamment dans Beaux-arts et archétypes : la religion de l'art (1989) en introduction duquel il explique que « la philosophie de l'archétype est encore sinon à illustrer (...) mais bien à défendre un quart de siècle après la disparition de l'« inventeur » de cette notion, Carl Gustav Jung ». Le critique et spécialiste de la littérature Northrop Frye qui publie en 1949 Anatomy of Criticism se réfère directement à la théorie des archétypes de Jung qui sont pour lui des « modèles thématiques ou purement littéraires, indifférents aux règles de la vraisemblance ». En somme, pour lui, les mythes sont « les principes structurels de la littérature ». Le critique littéraire Georges Poulet a notamment transposé les modèles jungiens dans l'étude des textes et des univers imaginaires.

Par rapport au « phénomène ovni », Jung est un des premiers auteurs, dans Un mythe moderne (1958), à s'y intéresser d'un point de vue psychologique et sociologique. Il y suggère l'importance qu'il y a à étudier autant le témoin qui rapporte l'observation que l'observation per se. L'explication du phénomène se situerait tout autant dans la psyché que dans le monde extérieur. De ce fait, il est un des précurseurs de ce que l'on nomme aujourd'hui le « modèle sociopsychologique du phénomène ovni ». Comme matériel, il propose des études de cas de rêves à thématique ovni de ses patients. Son hypothèse principale est que les ovnis ont une forme de soucoupe par analogie avec les mandalas et qu'ils sont une reconduction de l'archétype du Salut, au sein d'une société dénuée de relation avec son inconscient et déracinée de ce fait.

Le professeur d'économie et sociologue Eugen Böhler enfin appliqua la théorie jungienne au comportement de masse ; expliquant que la vie économique « est moins régie par les intérêts du pays que par des impulsions collectives issues des fantasmes et des mythes. »