Campylobacter - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

| Campylobacter | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||||

| Classification | |||||||||

| Règne | Bacteria | ||||||||

| Embranchement | Proteobacteria | ||||||||

| Classe | Epsilon Proteobacteria | ||||||||

| Ordre | Campylobacterales | ||||||||

| Famille | Campylobacteraceae | ||||||||

| Genre | |||||||||

| Campylobacter Sebald & Véron, 1963 | |||||||||

| Espèces de rang inférieur | |||||||||

| |||||||||

| | |||||||||

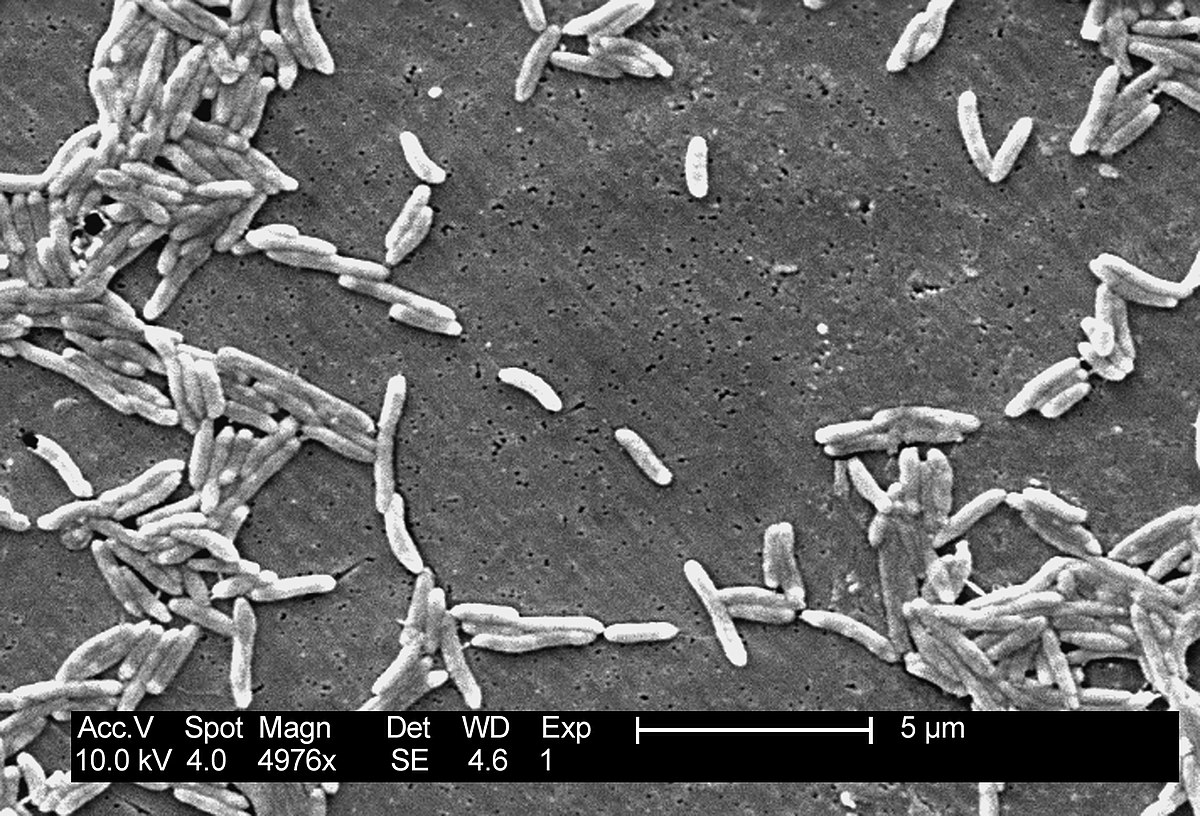

Campylobacter est un genre de bactéries à Gram négatif, microaérophiles, oxydase positive, non sporulantes provoquant des intoxications alimentaires. Exigeantes, ces bactéries peuvent se présenter sous forme de bacilles légèrement incurvés voire spiralés (cultures jeunes) ou coccobacillaires (cultures âgées). Ils cultivent sur gélose Columbia au sang en microaérophilie. Ils sont considérés comme étant la principale cause bactérienne de gastro-entérites dans le monde avec un incidence croissante dans les pays développés.

Le genre Campylobacter contient 17 espèces dont les principales sont C. jejuni, C. coli responsables d'entérites et C. fetus responsable de septicémies chez l'immunodéprimé.

Le Centre national de référence Campylobacter et Helicobacter est situé à Bordeaux (Pr Mégraud).

Infection

Les bactéries du genre Campylobacter (C. jejuni, C. coli surtout) sont à l'origine de manifestations cliniques variées, où les entérites dominent largement : diarrhée, accompagnée de fièvre et de douleurs abdominales, après une période d'incubation de deux à cinq jours. Plus rarement, des complications post-infectieuses peuvent se produire : arthrite réactionnelle, syndrome de Guillain-Barré, etc...

Campylobacter fetus donne quant à lui rarement des entérites, il provoque le plus souvent des syndromes fébriles prolongés compliqués d'atteintes focales touchant surtout l'endothélium vasculaire (endocardites, anévrismes de l'aorte, thrombophlébites). Ces infections surviennent dans la grande majorité des cas chez des malades souffrant d'une pathologie sous-jacente (cirrhose, cancer, diabète , immunodépression). La survenue d'une infection à C. fetus durant la grossesse est toujours favorable pour la mère, alors que la mortalité foetale est élevée.

Les autres espèces de Campylobacter donnent les infections suivantes :

- Campylobacter upsaliensis : à rapprocher de C. fetus. Il peut donner des entérites chez les patients immunocompétents, accompagnées de bactériémies chez les immunodéprimés.

- Campylobacter lari : diarrhées aiguës chez l'enfant, septicémies chez l'immunodéprimé.

- Campylobacter hyointestinalis : diarrhées hydriques chez l'enfant.

- Campylobacter consisus, C. curvus, C. rectus, C. gracilis, C. showae : associés à des parodontopathies.

Le diagnostic est le plus souvent direct (coproculture) et repose sur l’isolement de la souche dans les selles, sur milieux sélectifs, incubés en microaérophilie (atmosphère appauvrie en oxygène). L'adjonction de 5% de dioxyde de carbone à l'atmosphère d'incubation ne peut être que bénéfique à la primo-culture.

Le réservoir est surtout animal : les Campylobacter sont des bactéries commensales du tube digestif de nombreux oiseaux et mammifères (poulets, mouettes..., humains, bovins, ovins, porcins, chats, chiens, mammifères marins, hamsters). Les oiseaux, le poulet en particulier, peuvent être considérés comme réservoirs naturels de Campylobacter jejuni. Cette bactérie vit au niveau du cloaque des oiseaux où elle est présente à de fortes concentrations. Cette colonisation n'a aucune conséquence pathologique pour les oiseaux.

La transmission est majoritairement alimentaire après consommation d’aliments contaminés, consommés pas ou insuffisamment cuits (poulet surtout, porc, lait, etc...) ou d’eau. La transmission peut aussi être directe, interhumaine ou par contact avec des animaux infectés. La maladie apparaît de manière sporadique le plus souvent, mais peut aussi à l'origine de TIAC (toxi-infections alimentaires collectives) plus spectaculaires car épidémiques et doit dans ce cas être déclarée comme telle aux autorités sanitaires (maladie à déclaration obligatoire, DO).