Campylobacter jejuni - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

| Campylobacter jejuni | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||||

| Classification | |||||||||

| Règne | Bacteria | ||||||||

| Embranchement | Proteobacteria | ||||||||

| Classe | Epsilon Proteobacteria | ||||||||

| Ordre | Campylobacterales | ||||||||

| Famille | Campylobacteraceae | ||||||||

| Genre | Campylobacter | ||||||||

| Nom binominal | |||||||||

| Campylobacter jejuni (?F.S.Jones M.Orcutt & R.B.Little 1931) Véron & ?R.Chatelain 1973 | |||||||||

| | |||||||||

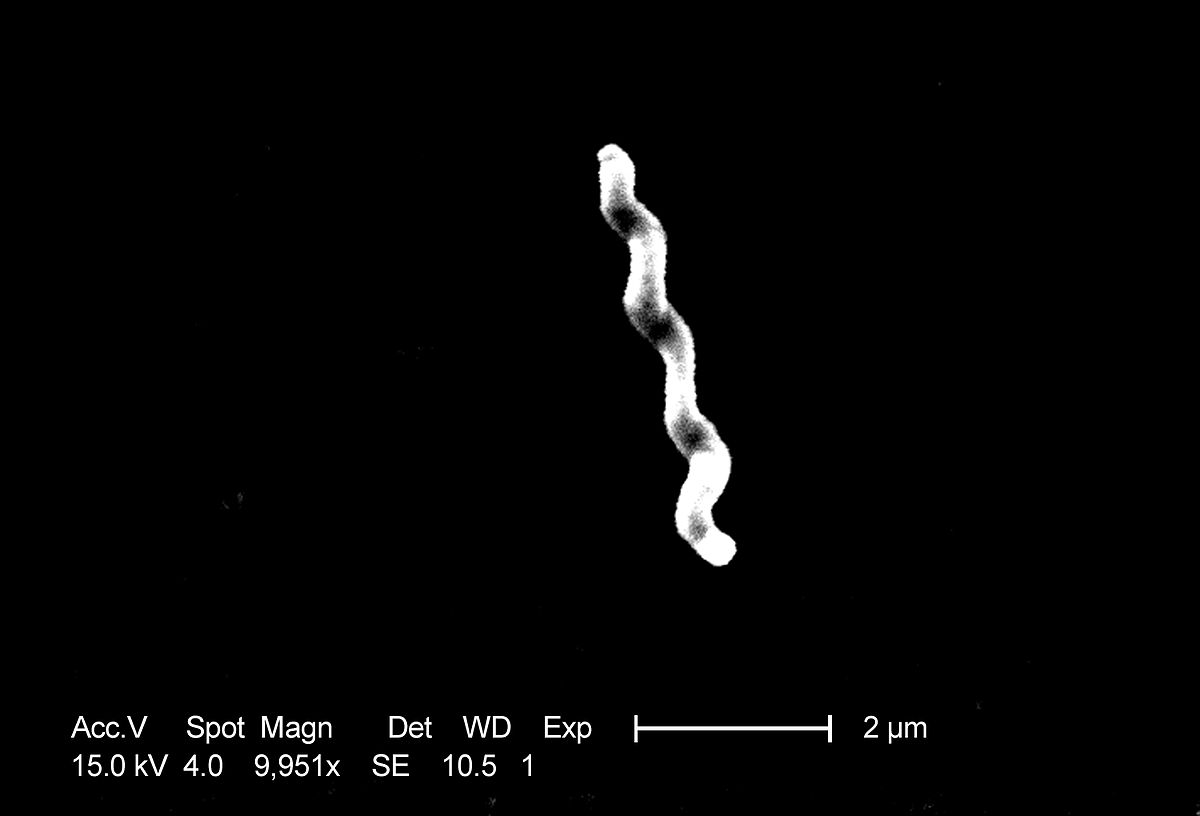

Les bactéries de l'espèce Campylobacter jejuni sont des organismes connus depuis plus d’un siècle comme agents responsables de diarrhées et d'avortements (campylobactérioses) au sein de troupeaux de bovins et de moutons, mais elles ne sont considérés comme ayant une incidence dans la santé humaine que depuis quelques décennies (13). Décrits réellement comme pathogènes alimentaires depuis 1972 (8) ils font l’objet depuis 1982 d’une surveillance par les services de santé publique (13).

Aujourd’hui on sait que C. jejuni est la première cause de pathologie entérique d’origine bactérienne dans les pays industrialisés. Pour l'exemple, les Campylobacter sont isolés sur 5 % des patients américains et anglais atteints de diarrhées, et l’incidence annuelle de ces infections est évaluée à 50 cas pour 100 000 habitants aux États-Unis, dépassant celles estimées pour les Salmonella et les Shigella (35). On a estimé que plus de 1 % de la population de l’Amérique du Nord est touchée par une campylobactériose chaque année.

Parmi les 17 espèces que contient le genre Campylobacter, 12 ont été retrouvées associées à des entérites bactériennes, avec une nette implication de deux espèces : Campylobacter jejuni ainsi que Campylobacter coli qui sont retrouvées dans environ 95 % des campylobactérioses recensées chez l’homme.

Une infection à Campylobacter jejuni peut engendrer dans de rares cas, des neuropathies auto-immunes sévères (syndromes de Guillain-Barré et de Miller-Fisher) provoquées par un mimétisme moléculaire entre les gangliosides (ou glycosphingolipides) exprimés chez la cellule nerveuse et les lipooligosaccharides présents au niveau de la membrane externe de C. jejuni (59). Le syndrome de Guillain-Barré est considéré comme assez répandu à travers le monde (1 à 2 cas/100 000 habitants/an) avec des incidences plus importantes dans le Sud-Est asiatique (33).

Les campylobactérioses le plus souvent sporadiques et rarement épidémiques (TIAC, environ 10% des cas totaux de cette maladie) sont communément acquises par ingestion de viande de volaille insuffisamment cuite pour les cas dispersés, de lait non pasteurisé ou d’eau contaminée suite à des défauts de traitement pour les cas endémiques. C. jejuni colonise le tractus gastro-intestinal des oiseaux préférentiellement, où il vit au niveau du cæcum, du gros intestin et du cloaque, et celui des animaux et de l’homme où il envahit l’iléon et le colon. En 2007, un peu plus de 200 000 personnes ont été atteintes en Europe, avec une nette augmentation en Allemagne et un peu moindre en grande-Bretagne.

Le réservoir est principalement le tube digestif des volailles et dans une moindre mesure celui des animaux domestiques. La principale voie de contamination vers l’homme s’effectue via les pièces de volailles destinées à la consommation. En effet, la grande majorité des carcasses de poulets (entre 50 et 90 %) sont contaminées suite aux processus d’abattages (29).

Campylobacter jejuni, présenté comme un micro-organisme exigeant est capable de surmonter différents stress environnementaux durant sa période de transmission à l’homme tel qu’un environnement aérobie, grâce notamment à la présence d'une catalase. De facto il est toujours difficile à l’heure actuelle d’expliquer l’importante incidence des campylobactérioses aux regards de ses exigences de croissance mais également aux regards des autres entéro-pathogènes gastriques. Cependant, depuis février 2000, la séquence annotée de la souche de C.jejuni NCTC11168 a été publiée (36) et ouvre de nouvelles possibilités pour caractériser ce germe pathogène alimentaire qui dispose d’un mode de régulation qui s’orchestre différemment des modèles d’E. coli et de B. subtilis.