Calmar - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Répartition et habitat

Les calmars ont colonisé tous les océans du monde et la plupart des mers. On les trouve aussi bien dans les eaux chaudes des récifs coralliens, que dans les eaux froides des deux cercles polaires.

Parmi les 300 espèces de calmar existantes, certaines vivent à proximité des côtes, presque en surface. D'autres, au contraire, séjournent à de grandes profondeurs. Les juvéniles des espèces abyssales vivent près de la surface, où ils ne sont guère repérables grâce à leur transparence. Ils descendront de plus en plus profondément au fil de leur croissance.

Bien que les calmars aient réussi à coloniser toutes les étendues d'eau salée, on ne trouve pas de calmars en eau douce, ni même aucun céphalopode. Toutefois le calmar Lolliguncula brevis, vivant dans la baie de Chesapeake, s'avère être une exception puisqu'il tolère l'eau saumâtre. Dans cette baie, la salinité est aussi faible que 8,5 parties pour mille (environ le quart de celle de l'océan).

Galerie

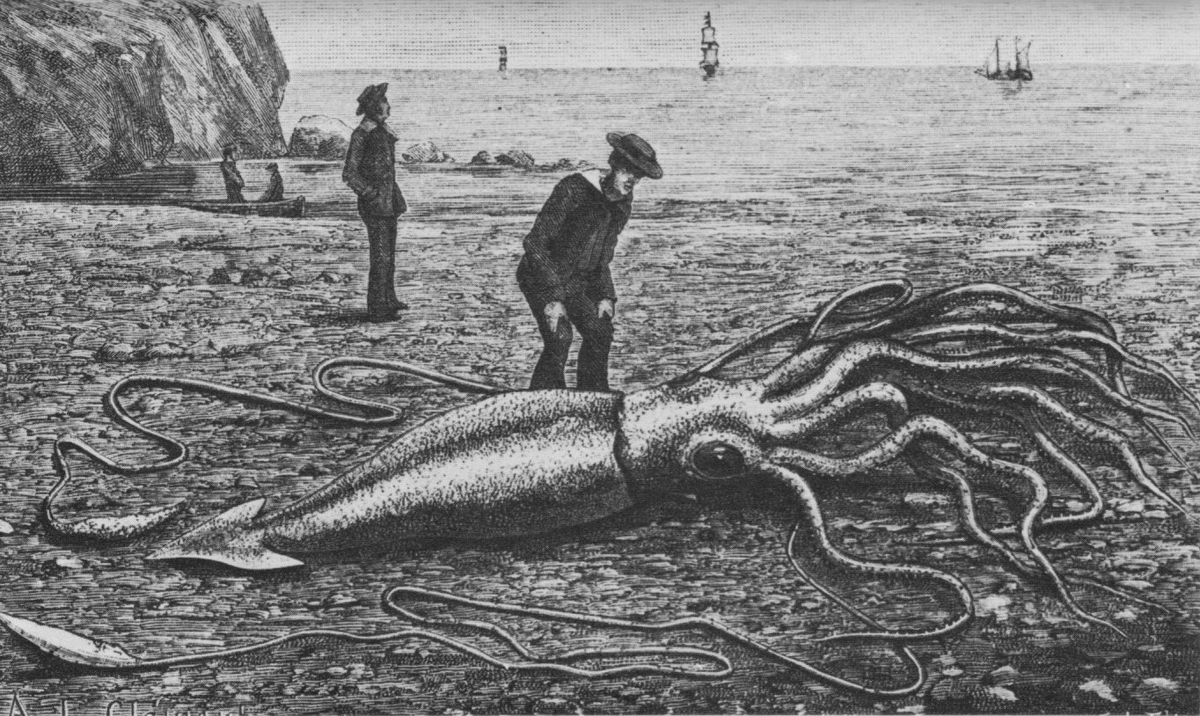

| Un encornet géant. | |||

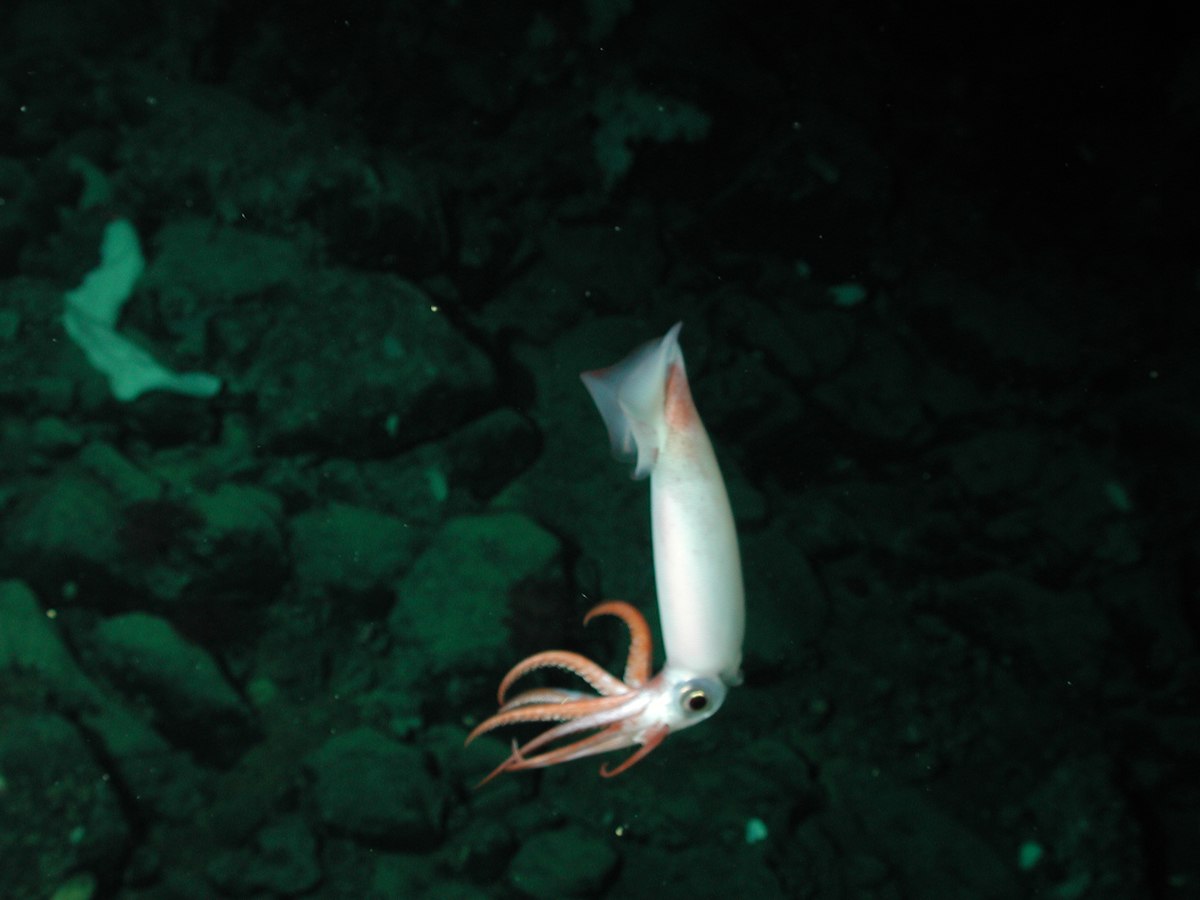

Un calmar robuste. |

Les calmars et l'homme

La pêche

Du fait que les espèces de calmar pêchées ne vivent en général pas plus d'un an, certains gestionnaires des pêcheries estiment que ces calmars peuvent être pêchés sans quota. Les stocks ne semblent pas, en tout état, souffrir de surpêche.

Techniques de pêche

En mer Méditerranée, on pêche le calmar à l'épuisette avec la technique du lamparo car il est attiré par la lumière. Des concentrations très importantes de cet animal se produisent périodiquement en certains endroits, leur pêche est alors plutôt un « ramassage ». Une forme de pêche industrielle existe pour deux espèces de calmars (Todarodes pacificus et Ommastrephes bartrami de la famille des ommastrephidés), surtout pratiquée en Asie par la flotte de pêche du Japon (et moindrement en Nouvelle-Zélande où l'on pêche les calmars Nototodarus sloanii et Dosidicus gigas, et en Atlantique du Sud-Ouest où l'on pêche une autre espèce : Illex argentinus).

Au Japon, le lamparo a rapidement été remplacé par des batteries de puissants projecteurs (150 projecteurs de 2 kilowatts chaque, de lumière blanche avec parfois de la lumière verte intercalée, ceci pour un seul bateau de pêche industrielle). Certains navires immergent même des lampes qu'ils remontent lentement avec les bancs de calmars. La quantité de lumière utilisée était telle dans les années 1980 que ces bateaux étaient aussi visibles par satellite de nuit que les villes éclairées du littoral japonais.

La pêche à la palangre est une technique couramment utilisé pour l'exploitation industrielle de calmar de taille moyenne. Les calmars s'accrochent aux hameçons disposés au bout de morceaux de cordage, eux-mêmes attachés à une ralingue d'une longueur définie. Elle peut être pélagique (dans ce cas, elle reste retenue par le navire) ou bien de fonds (dans ce cas elle est munie de pioches et de sauves-cul).

La très ancienne technique de la senne coulissante, aussi utilisée pour les poissons, consiste à capturer les calmars à la surface en pleine eau en les encerclant à l'aide d'un filet. Ce dernier est monté sur deux ralingues, l'une garnie de flotteurs et l'autre d'un lest. Il est manœuvré par deux filins fixés aux extrémités servant au halage et au rabattage des calmars. Cette technique permet de capturer de grandes quantités, mais les calmars étant de constitution fragile, les pertes sont nombreuses. En Méditerranée, la senne est utilisée lors de la pêche au lamparo.

Le chalutage de fond est une technique souvent utilisée pour capturer les poissons de fond, mais elle permet également de capturer la plupart des calmars vivant dans les profondeurs. Comme son nom l'indique, ce chalut est positionné à proximité du fond et ramasse tout ce qui se trouve dans son sillon.

La technique de la turlutte fonctionne avec certains calmars comme l'encornet rouge, c'est un simple morceau de plomb entouré d'hameçons.

Volume mondial de pêche

Selon la FAO, les captures de céphalopodes pour 2002 étaient de 3 173 272 tonnes. Sur ce total, 2 189 206 tonnes (soit 75,8 %) étaient des calmars. Le tableau suivant donne la liste des espèces de calmars pêchés qui ont dépassé 10 000 tonnes (22 000 000 £) en 2002.

| Espèce | Famille | Nom commun | Prise en tonnes | Pourcentage |

|---|---|---|---|---|

| Illex argentinus | Ommastrephidae | Encornet rouge argentin | 511 087 | 23,3 |

| Todarodes pacificus | Ommastrephidae | Toutenon japonais | 504 438 | 23,0 |

| Dosidicus gigas | Ommastrephidae | Encornet géant | 406 356 | 18,6 |

| Calmars communs | Loliginidae | 225 958 | 10,3 | |

| Nototoda russloani | Ommastrephidae | Wellington flying squid | 62 234 | 2,8 |

| Loligo gahi | Loliginidae | Calmar de Patagonie | 24 976 | 1,1 |

| Ommastrephes bartrami | Ommastrephidae | Encornet volant | 22 483 | 1,0 |

| Loligo pealeii | Loliginidae | Calmar totam | 16 684 | 0,8 |

| Autres calmars | 414 990 | 18,6 | ||

| Total | 2 189 206 | 100,0 |

Réglementation

En France, la pêche et la commercialisation des céphalopodes obéissent à des règles strictes. L'appellation commerciale est également réglementée.

Aquaculture

Plusieurs expériences d'élevages industriels ont été menées mais en 2010, toutes les étapes du processus ne sont pas bien maîtrisées. Des recherches pour maîtriser les processus sont actuellement en cours.

Gastronomie

Les calmars constituent une ressource alimentaire indéniable, dont les principaux consommateurs sont les Turcs, les Japonais, les Italiens, les Espagnols, les Coréens et les Indiens.

Le corps peut être farci en entier, coupé en morceaux, en tranches ou en rondelles, cuisiné « à la romaine », « à l'armoricaine », etc. Les bras, les tentacules et l'encre sont aussi comestibles. Pour faire simple, les seules parties qui ne sont pas consommées sont le bec et la plume.

Le calmar est un aliment riche en sélénium, en vitamine B12, et en riboflavine.

Environnement

Les calmars sont de très bons indicateurs de pollution. Ils sont utilisés par les chercheurs en écologie marine et en écotoxicologie qui analysent l'impact des polluants, tels que certains métaux lourds, sur l'évolution des populations d'animaux marins et sur leur adaptation aux changements environnementaux. L'écotoxicologue Paco Bustamante étudie par exemple la manière dont les calmars assimilent et concentrent les métaux tels que le mercure ou le cadmium, puis comment ils les éliminent. Il trace les polluants sur l'ensemble du réseau trophique, y compris chez le dernier prédateur, l'Homme. Les calmars accumulent les substances nocives dans la glande digestive. L'Homme ne la mange généralement pas et peut consommer le reste du calmar sans problème.

Statut de conservation

Aucune espèce n'est citée comme menacée par l'UICN. La plupart des espèces de calmars ne sont pas en danger, en raison de leur aire de répartition souvent très grande, de leur inaccessibilité et de leur capacité à doubler leur population rapidement. Ceci s'explique par une forte pression des prédateurs supérieurs et une espérance de vie assez courte. Toutefois la dégradation de son milieu naturel ou la disparition de ses proies par l'homme suscite des inquiétudes. Les calmars sont indispensables dans le régime de plusieurs prédateurs, et la disparition des premiers dans un milieu provoquerait la disparition simultanée des seconds. Ainsi des efforts de conservation ont été mis en place, la protection de leur habitat naturel étant l'un des principaux aspects de ces efforts. L'exemple du calmar colossal montre la nécessité de mieux connaître les calmars. Après avoir découvert que sa principale proie était la légine australe, les autorités de la Nouvelle-Zélande ont instauré des quotas de pêche de cette espèce, autrefois exploitée à l'échelle industrielle.

Science

Alan Lloyd Hodgkin est le premier scientifique à avoir montré la théorie du potentiel d'action. Leur matériel d’étude était l’axone géant de calmar (Loligo pealei), la seule structure nerveuse assez volumineuse pour leur permettre d’enregistrer les courants ioniques. Les céphalopodes sont des animaux qui sont assez étudiés en laboratoire, mais les calmars ont la réputation d'être plus difficiles à élever, les chercheurs préférant en général certaines espèces de pieuvres et de seiches.

Culture

On retrouve la trace des premiers céphalopodes géants chez l'Histoire naturelle de Pline l'Ancien. Ce romain, naturaliste de la première heure, décrit un polypus, signifiant « nombreux pieds » et traduit par « poulpe » dans certaines versions mais possédant « deux bras majeurs », dont les tentacules attendraient les 30 pieds de long, soit plus de neuf mètres, pour un poids de 700 livres, soit plus de 300 kg.

Dans la culture occidentale, les grands calmars ont grandement nourri l'imagination des marins et inspiré les auteurs de la littérature fantastique comme en témoignent les écrits autour de la légende scandinave du Kraken, monstre marin à l'allure d'un calmar géant. Jules Verne décrit notamment dans Vingt mille lieues sous les mers en 1869 « un monstre horrible, digne de figurer dans les légendes tératologiques [...] un calmar de dimensions colossales, ayant huit mètres de longueur » qui s'en prend à l'équipage du Nautilus.

C'est Pierre Dénys de Montfort qui, après la découverte d'un morceau de tentacule de huit mètres de long dans la bouche d'un cachalot, risque sa réputation de naturaliste en tentant dès 1783 de sortir l'animal du légendaire. Pourtant les premiers calmars géants, constituant le genre Architeuthis, ne seront scientifiquement décrits qu'en 1857 par le zoologiste danois Japetus Steenstrup, avec l'holotype de Architeuthis dux, le « roi des chefs calmars ». Cette description ne marque cependant pas la reconnaissance des calmars géants par la communauté scientifique, et ce n'est que l'échouage de spécimens dans les années 1870 qui convainquit les sceptiques.

Le premier calmar géant naturalisé a été gratifié d'un nom : Wheke, après plastination, figure aujourd'hui au Muséum d'histoire naturelle de Paris.