Calmar - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Systématique

Étymologie et dénomination

Taxinomie

La plus ancienne description concernant ces mollusques se trouve dans Histoire des Animaux d'Aristote. Plusieurs céphalopodes sont décrits, dont deux espèces pélagiques une grande espèce nommée en grec ancien τευθύς (teuthus) et une petite nommée τευθις (teuthis) qu'il signale plus nombreuse que la première. Ces céphalopodes sont usuellement traduits par « grand calmar » et « calmar », mais il est difficile de savoir précisément à quelles espèces s'appliquaient ces deux termes. Aristote évoque aussi les seiches (sepia) de l'ordre des sépiides puisque disposant d'un os et la multiplicité des espèces de pieuvres qui contrairement aux autres peuvent marcher sur leurs pieds et n'ont pas de plume, ni d'os. Il n'est guère étonnant que les pieuvres soient mieux connus à l'époque car ils vivent, eux, près des côtes.

Le terme latin pour désigner ces animaux était loligo, certains noms de taxon, familles, genres et espèces en dérivent. Teuthida dérive du grec ancien.

Les taxons Teuthis et Teuthys ont été utilisés autrefois pour désigner, d'une manière assez maladroite, les poissons marins tropicaux des genres Acanthurus et Siganus, c'est pourquoi le genre Teuthis créé par Carl von Linné (quelquefois orthographié Theutis) a été rendu caduc par Lapécède et qu'aucun genre de teuthides ne se nomme ainsi. Le taxon n'a été supprimé qu'en 1972 par la Commission internationale de nomenclature zoologique.

Dans son Systema Naturae, Linné ne propose initialement que cinq coléoïdes sous le taxon Sepia, qui désigne traditionnellement une seiche, mais ces espèces ne sont pas vraiment identifiables du fait du manque de précision des observations. La 10e édition introduit le premier arbre de céphalopode. La plus ancienne description scientifique de calmar toujours valide est celle du calmar commun Loligo vulgaris par Jean-Baptiste de Lamarck en 1798.

Noms vernaculaires

Comme pour la plupart des animaux marins, les noms vernaculaires les plus anciens désignant les céphalopodes sont peu précis, et en outre ils n'étaient connus que dans un cadre régional. Ainsi, par exemple le terme de chipiron utilisé dans le Sud-Ouest de la France, pouvait désigner aussi bien une seiche qu'un calmar. Comme l'atteste le terme normand Cônet, « cornet » était un des termes utilisés au Moyen Âge dans le nord de la France pour désigner certains de ces animaux. Plusieurs espèces de la famille des onychoteuthidés, qui disposent de sortes de crochets sur leurs tentacules, ont un nom vernaculaire formé à partir de ce terme comme le cornet boréal. Ce terme de cornet aurait été déformé en encornet et désignerait dès lors plus particulièrement en français ces animaux lorsqu'ils sont considérés en tant que comestibles ou appâts de pêche. Des espèces disposent d'un nom vernaculaire spécifique formé à partir de ce terme comme l'encornet nordique au Canada ou Encornet rouge nordique en France. D'autres termes comme « Harpon » étaient également utilisés.

L'utilisation du terme « calmar » [kalmaʀ] pour désigner ce genre d'animaux est attesté en français depuis le XVIe siècle sous la forme calemar. Ce nom vernaculaire semble emprunté de l'italien calamario, lui même issu du latin calamarius, « Étui à roseaux pour écrire », qui servait à désigner une écritoire portative jusqu'au XVIIIe siècle (cf. calmart 1464). On l'a donc vraisemblablement appliqué à l'animal, étant donné que celui-ci peut expulser un liquide noirâtre semblable à de l'encre et possède une coquille interne semblable à une plume, le tout enfermé dans son manteau en forme d'étui. Les populations méridionales et provençales françaises ont tendance à conserver la lettre « a » après le « l » (calamar)puisqu'elles sont fortement influencées par l'espagnol (calamar) et l'italien (calamaro).

La plupart des espèces n'ont été découvertes ou reconnues que récemment. Par conséquent elles n'ont pas de noms vernaculaires précis, les espèces les plus susceptibles d'avoir un nom vernaculaire stable étant les espèces spectaculaires ou les espèces commerciales. Aucune instance de normalisation existant, les noms vernaculaires ne se fixent qu'à l'usage et peuvent donc être quelques fois peu précis. Cependant en France, la DGCCRF qui a pour mission de contrôler l'information donnée aux consommateurs par les vendeurs ne reconnait officiellement, en 2009, l'appellation d'encornet que pour cinq espèces à savoir Dosidicus gigas (encornet géant), Illex argentinus (encornet rouge argentin), Illex illecebrosus (encornet rouge nordique), Loligo vulgaris (encornet) et Todarodes pacificus (encornet de Chine) et l'appellation de calmar pour cinq espèces du genre Loligo à savoir Loligo duvauceli (calmar indien), Loligo chinensis (calmar mitre), Loligo gahi (calmar de Patagonie), Loligo sibogae (calmar siboga), Loligo vulgaris (calmar).

La FAO utilise les termes « encornet » et « calmar » pour désigner beaucoup d'autres espèces de teuthides. Le gouvernement du Québec également propose des normalisations, comme pour le calmar opale Loligo opalescens.

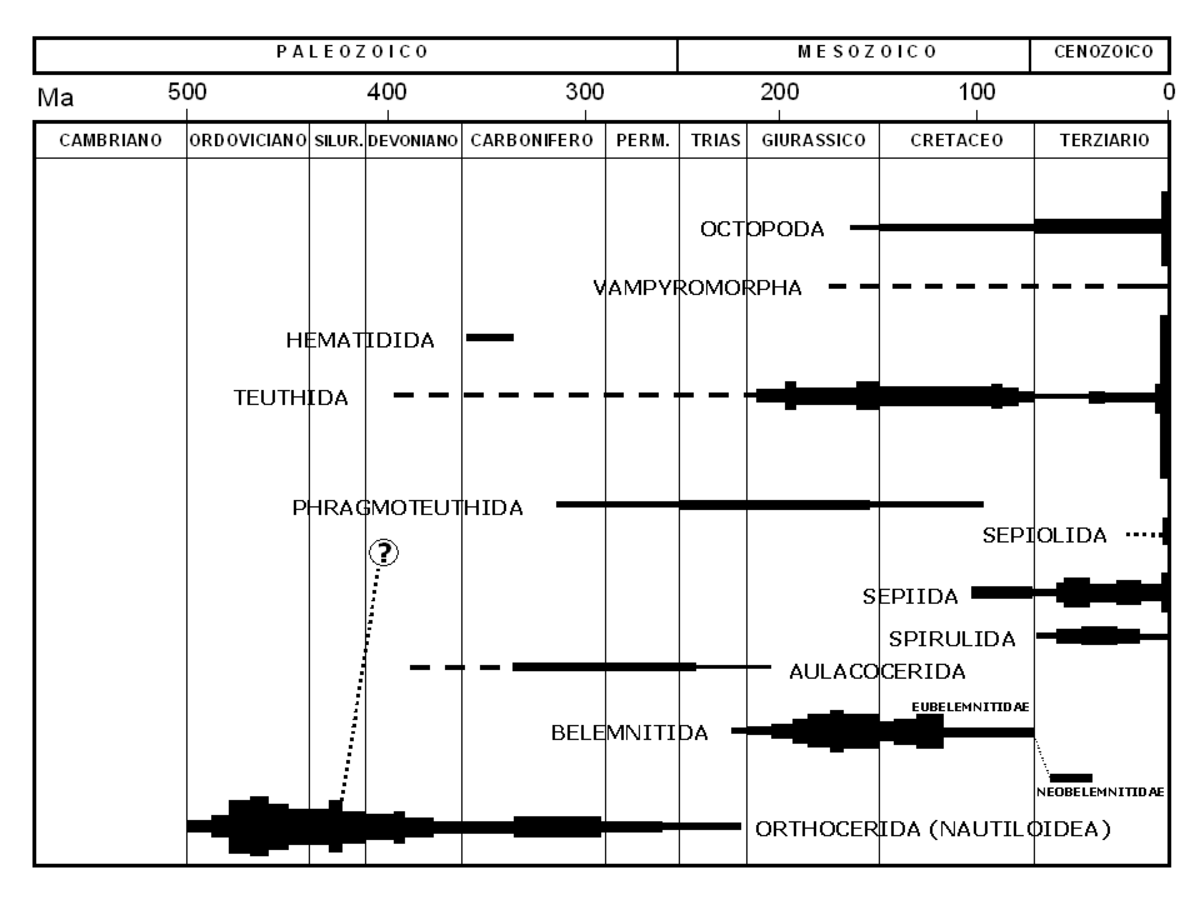

Histoire évolutive

Les teuthides fossiles sont identifiés et classés selon la forme de leur plume. Les parties molles sont très rarement conservées, et pour ces rares cas, les fossiles ne permettent pas d'identifier l'animal avec précision. A contrario, la connaissance de la plume ne permet pas de connaitre la forme de l'animal. Les scientifiques tentent de déduire la forme de ces animaux en supposant que les formes sont semblables si les biotopes des formes fossiles et ceux des teuthides actuels sont identiques.

L'histoire évolutive des coléoïdes est très mal comprise en raison notamment du manque de fossiles, cependant en 2010 les recherches reposent aussi sur les analyses génétiques comme la phylogénie moléculaire. Plusieurs hypothèses sont discutées mais autant le taxon des céphalopodes est jugé monophylétique par les scientifiques, autant les ordres qui composent les Decabrachia sont soupçonnés d'être paraphylétiques. Les seuls dépôts où l'on trouve en abondance des fossiles bien conservés sont ceux d'Allemagne : Solnhofen, Holzmaden tous deux datés de 150 Ma, et celui de Hajoula au Liban daté de 100 Ma. Ces courts aperçus de l'histoire ne permettent pas de se faire une idée précise de l'évolution et les progrès dans la connaissance se feront surement par la génétique, cependant il semble que les coléoïdes se sont différenciés de leurs ancêtres mollusques avec la condensation des organes de la partie antéro-postérieure et un allongement de la partie dorso-ventrale. Le pied s'est modifié en un ensemble complexe de tentacules. Les organes des sens sont très développés, y compris les yeux, étonnamment semblables à ceux des vertébrés. La coquille a fortement régressé, devenant une fine structure interne, translucide voire transparente, la plume, qui soutient le manteau du calmar et sert de support de fixation des muscles.

- Classification dite classique élaborée au début du siècle par synapomorphie

Les mollusques └─o Cephalopoda ├─o Les Nautiles └─o ├─o Les ammonites ressemblant aux nautiles, aujourd'hui disparus └─o Les coléoïdes, espèces à coquille interne apparues au Dévonien ├─o Les bélemnites, espèces éteintes suite à l'extinction Crétacé-Tertiaire └─o ├─o Octobrachia, les espèces à 8 bras au plus, séparation au début du Crétacé ou Jurassique │ ├─o Vampyromorphida dont Vampyroteuthis infernalis │ └─o Les pieuvres et autres espèces proches └─o Les Decabrachia à 10 bras ├─o Spirulida └─o ├─o Sepioida, les deux ordres de seiches └─o les Teuthida, les calmars

Les mollusques └─o Cephalopoda ├─o Certains nautiles séparés dès le Cambrien, Nautiloidea est paraphylétique └─o Les descendants des autres nautiles ├─o Les ammonites └─o Les coléoïdes ├─o Les bélemnites └─o ├─o │ ├─o Vampyromorphida dont Vampyroteuthis infernalis │ └─o Les pieuvres et autres espèces proches └─o Decabrachia à 10 bras ├─o Spirulida └─o Teuthida et seiches ├─o Les seiches et certains calmars │ ├─o Les seiches │ └─o Myopsina, certains calmars └─o Les autres espèces de calmars

Le groupe des Theuthida et le groupe des sèches semblent paraphylétiques, Teuthida et seiches disposent probablement bien d'un ancêtre commun, mais certaines Teuthida sont plus proches des seiches que des autres Teuthida.

Familles de calmars

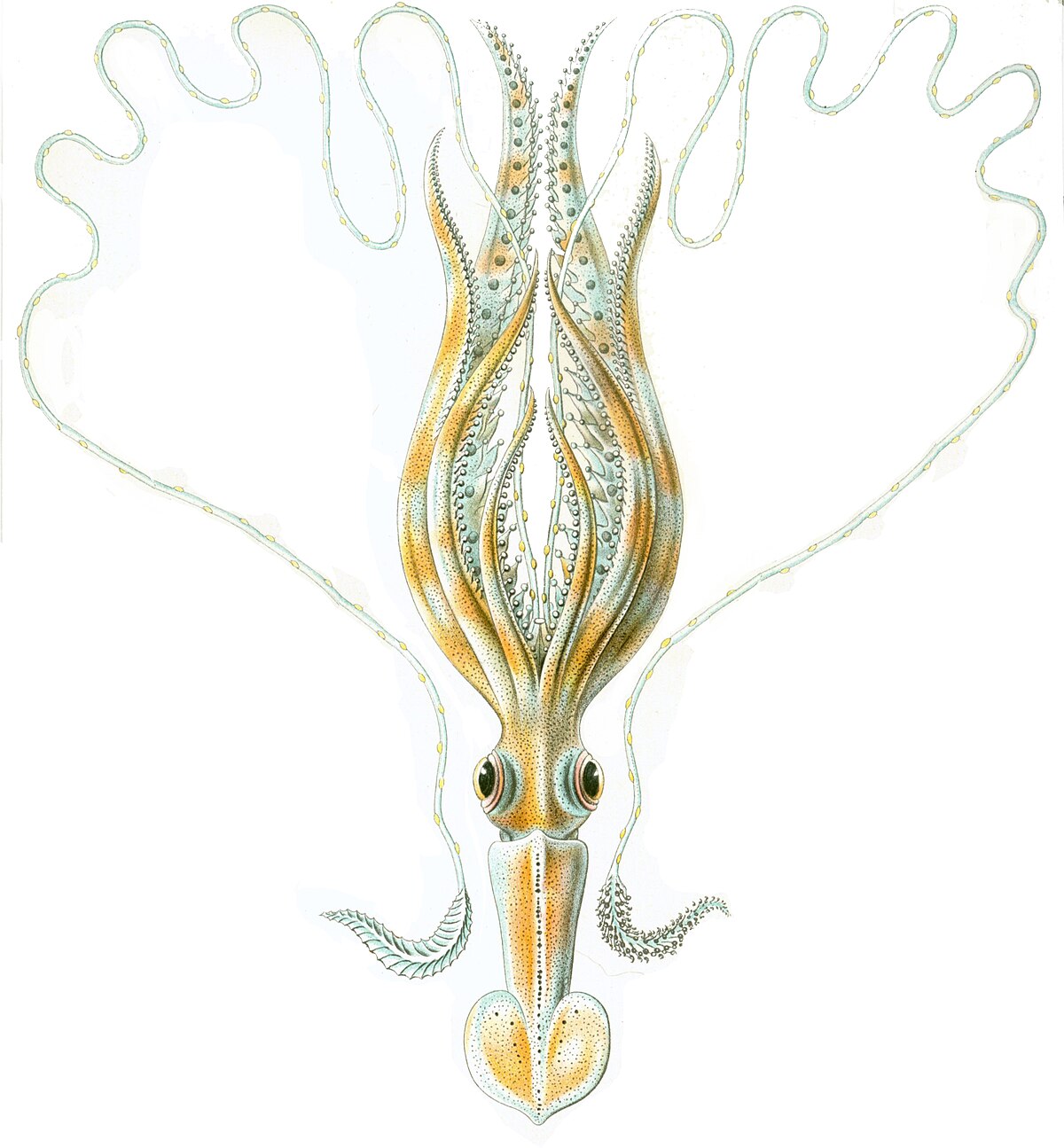

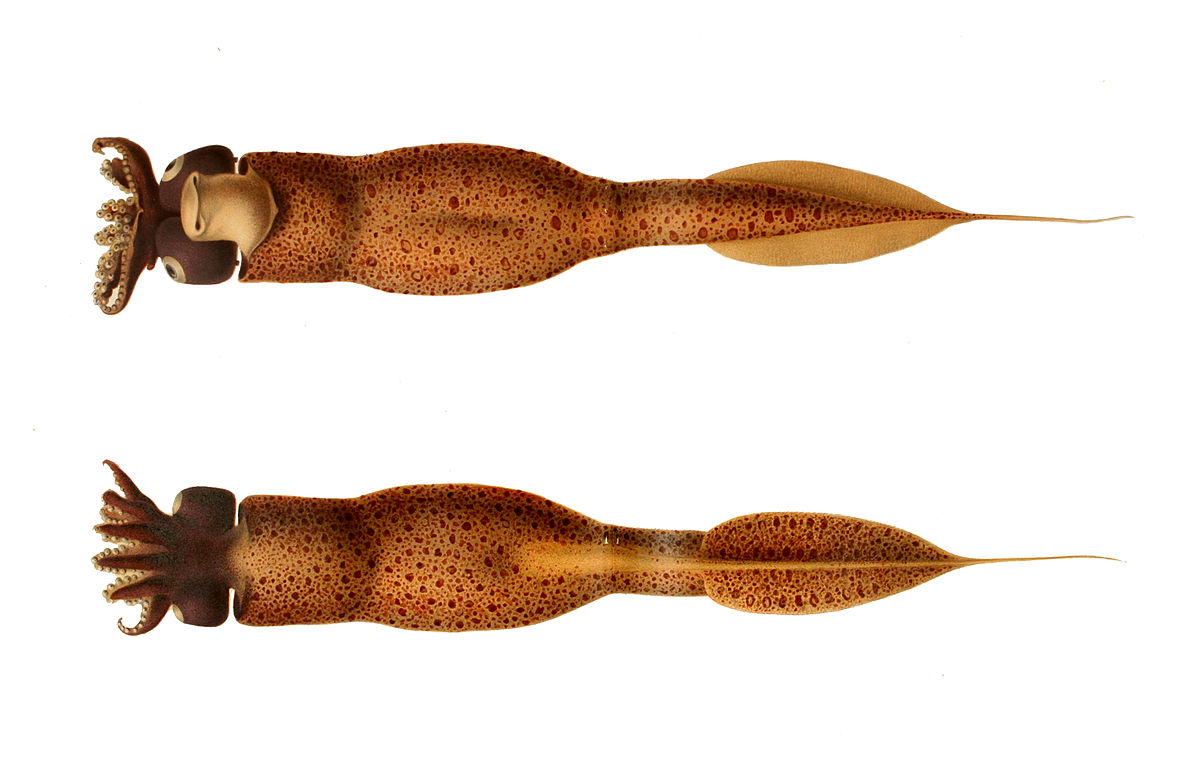

Cet ordre, décrit par le suisse Adolf Naef en 1916, rassemble près de 300 espèces toujours existantes dans 29 familles. La distinction entre Myopsina et Oegopsina a été proposée par Alcide Dessalines d'Orbigny à la fin du XIXe siècle. Selon Tolweb :

- sous-ordre Myopsina

- Australiteuthidae

- Loliginidae

- sous-ordre Oegopsina

- Ancistrocheiridae

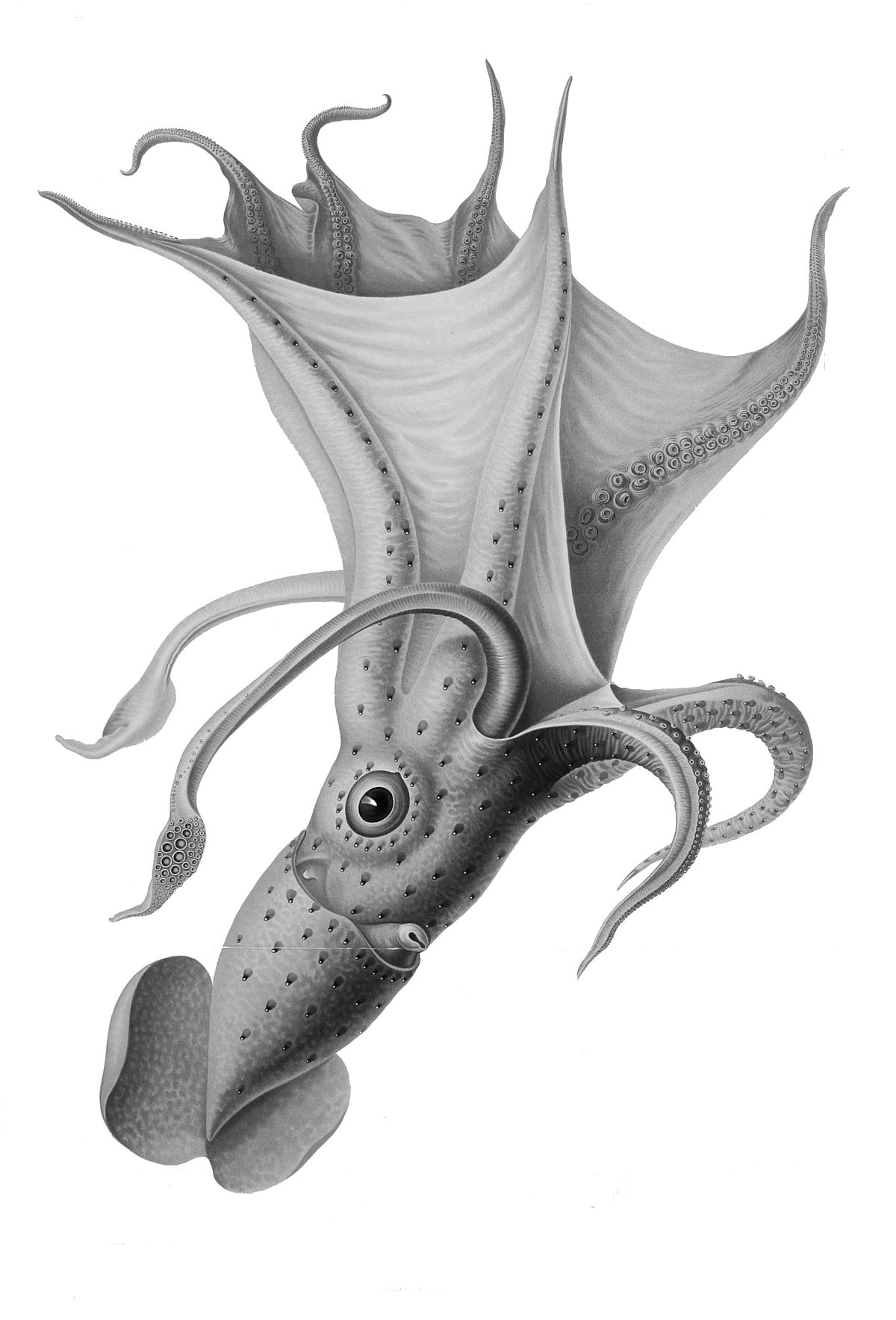

- Architeuthidae — Calmars géants

- Bathyteuthidae

- Batoteuthidae

- Brachioteuthidae

- Chiroteuthidae

- Chtenopterygidae

- Cranchiidae — Calmars de verre

- Cycloteuthidae

- Enoploteuthidae

- Gonatidae

- Histioteuthidae — Calmars bijoux

- Joubiniteuthidae — Calmar de Joubin

- Lepidoteuthidae — Calmar à écailles

- Lycoteuthidae — Calmars perlés

- Magnapinnidae — Calmars à longs bras

- Mastigoteuthidae

- Neoteuthidae

- Octopoteuthidae

- Ommastrephidae — Calmars volants

- Onychoteuthidae

- Pholidoteuthidae

- Promachoteuthidae

- Psychroteuthidae — Calmar des glaces

- Pyroteuthidae — Calmars de feu

- Thysanoteuthidae — Calmars rhomboïdaux

- Walvisteuthidae

- Incertae sedis:

- genre Parateuthis