Callisto (lune) - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Caractéristiques physiques

Composition

La masse volumique moyenne de Callisto, 1,83 g⋅cm-3, suggère que la lune est composée de roches et de glace d'eau en proportions à peu près égales, avec en plus quelques composés volatils gelés tels que l'ammoniac. La fraction massique de glace est comprise entre 49 et 55 %. La composition exacte des roches de Callisto est inconnue, mais elle est probablement proche de la composition des chondrites ordinaires de type L/LL, qui sont caractérisées par une plus faible proportion totale de fer et de fer sous forme métallique, mais davantage d'oxyde de fer que dans les chondrites de type H. Le rapport massique fer/silicium est compris entre 0,9 et 1,3 sur Callisto contre environ 1,8 pour le Soleil.

La surface de Callisto a un albédo d'environ 20 %. La composition de sa surface serait représentative de sa composition globale. Des travaux spectroscopiques menés dans l'infrarouge proche ont montré la présence de raies d'absorption dues à la glace d'eau aux longueurs d'onde de 1,04 , 1,25 , 1,5 , 2,0 et 3,0 micromètres. La glace d'eau semble avoir une répartition isotropique à la surface dont elle composerait entre 25 et 50 % en masse. L'analyse des spectres de haute résolution dans l'infrarouge proche et l'ultraviolet pris par Galileo et depuis la Terre ont permis d'identifier d'autres matériaux que la glace, tels des silicates hydratés de fer et de magnésium, du dioxyde de carbone, du dioxyde de soufre et peut-être de l'ammoniac et d'autres composés organiques. Les données spectrales indiquent que la surface est extrêmement hétérogène à petite échelle. De petites taches brillantes composées de glace d'eau pure sont mêlées à des taches d'un mélange roche-glace et de grandes zones sombres de matériaux non glacés.

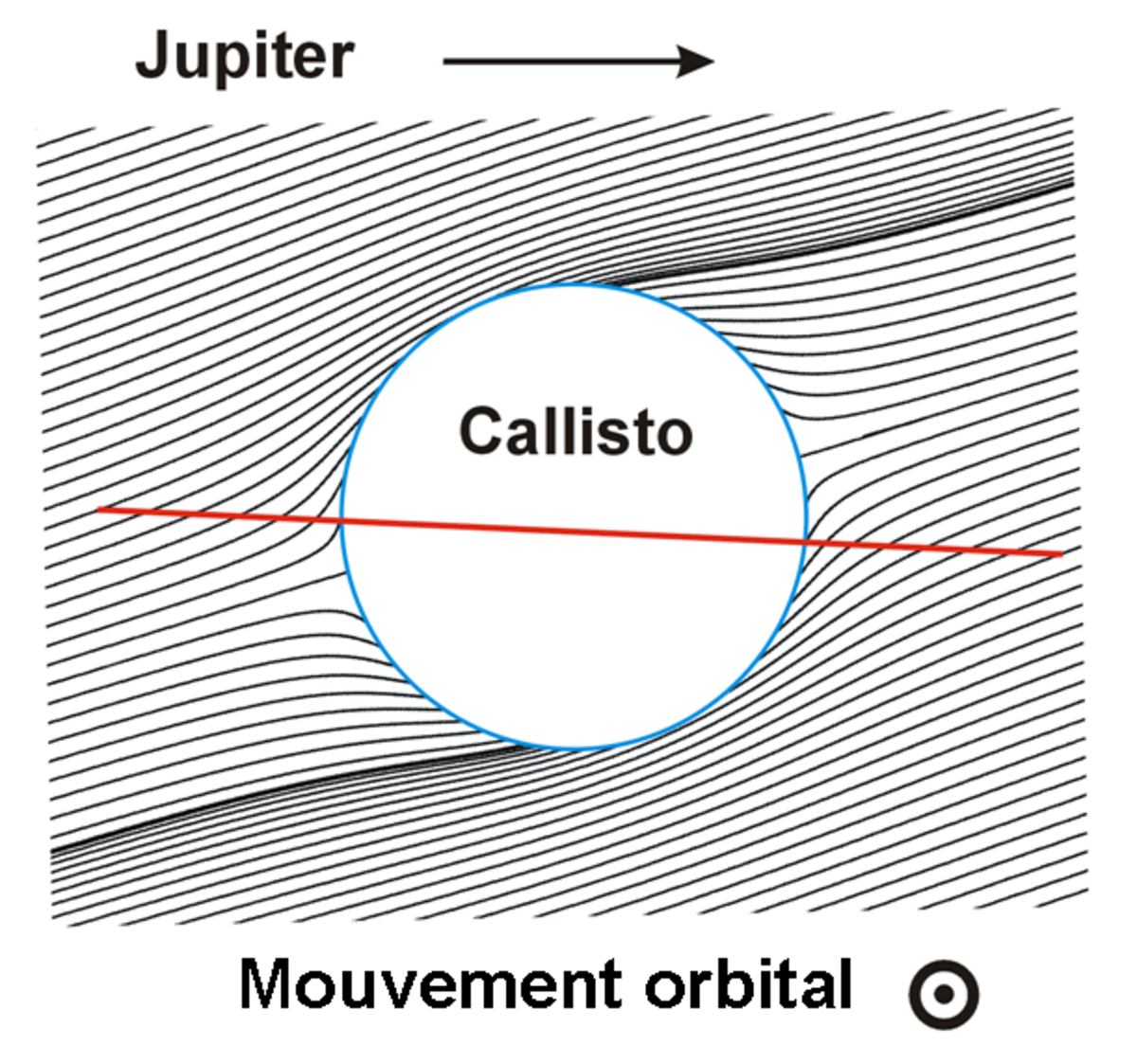

La surface de Callisto est asymétrique : l'hémisphère avant (celui en regard de la direction du mouvement orbital) est plus sombre que l'hémisphère arrière. Les autres lunes galiléennes présentent la situation inverse. L'hémisphère arrière de Callisto est enrichi en dioxyde de carbone, tandis que l'atmosphère avant a plus de dioxyde de soufre. De nombreux cratères d'impact jeunes comme Lofn ont une plus forte concentration en dioxyde de carbone en leur sein ou à leur proximité. Selon Greeley & al, la composition chimique de la surface pourrait être globalement proche de celle des astéroïdes de type D, dont la surface est constituée de matériaux carbonés.

Structure interne

Callisto est recouverte d'une lithosphère glacée d'une épaisseur comprise entre 80 et 150 km. Un océan salé pourrait être situé sous la croûte, comme semblent l'indiquer des études sur le champ magnétique autour de Jupiter et de ses lunes. Callisto se comporte comme une sphère parfaitement conductrice dans le champ magnétique de Jupiter ; en d'autres termes, le champ ne pénètre pas à l'intérieur de la lune, ce qui suggère que Callisto aurait en son sein un fluide très conducteur dont l'épaisseur minimale serait de 10 km. La probabilité d'existence d'un océan est renforcée si l'eau contient une petite quantité d'ammoniac ou d'un autre composé antigel, dans une proportion massique inférieure ou égale à 5 %. Dans ce cas, l'océan pourrait avoir une épaisseur allant jusqu'à 250–300 km. Si Callisto s'avérait dépourvue d'océan, sa lithosphère pourrait être plus épaisse qu'aujourd'hui envisagé et mesurer jusqu'à 300 km.

En dessous de la lithosphère et de l'océan, l'intérieur de Callisto ne serait ni très homogène, ni complètement hétérogène. Les données obtenues grâce à Galileo, en particulier le moment d'inertie adimensionnel, 0,3549 ± 0,0042 calculé lors de fly-bys proches, suggèrent que l'intérieur est composé de roches et de glaces comprimées. La proportion de roches augmenterait avec la profondeur en raison d'une séparation partielle de ses composants due à leur densité différente. En d'autres termes, Callisto est seulement partiellement différenciée. Sa densité et son moment d'inertie sont compatibles avec l'existence d'un petit cœur de silicates au centre du satellite. Le rayon d'un tel cœur est inférieur à 600 km, et sa densité comprise entre 3,1 et 3,6 g⋅cm-3.

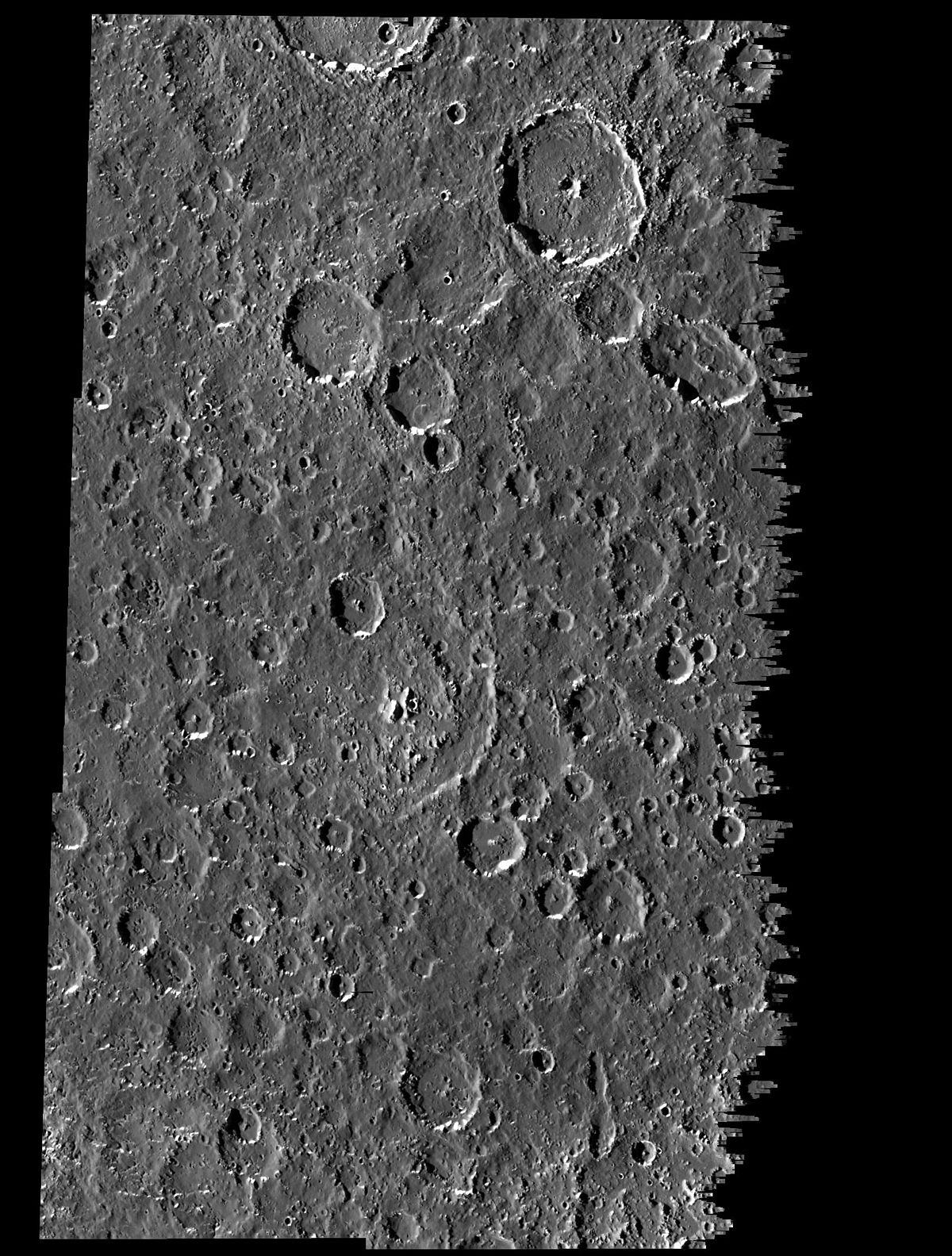

Surface

La surface ancienne de Callisto est une des plus fortement cratérisées du système solaire. En fait, sa densité de cratères d'impact est proche de la saturation : tout nouveau cratère aura tendance à faire disparaître un ancien. À grande échelle, la géologie est relativement simple : la planète ne possède pas de montagne, de volcan ou d'autre caractéristique géologique d'origine tectonique endogène. Les cratères d'impact et les structures multi-annulaires - associées aux fractures, escarpements de failles et dépôts - sont les seules grandes caractéristiques géologiques à être présentes sur la surface.

La surface de Callisto peut être divisée en différentes zones géologiques : plaines cratérisées, plaines claires, plaines lisses d'apparence brillante et différentes unités associées aux structures multi-annulaires et aux cratères d'impact. Les plaines cratérisées constituent la plus grande partie de la surface de la lune et représentent l'ancienne lithosphère, un mélange de glace et de matériaux rocheux. Les plaines claires incluent les cratères d'impact brillants comme Burr et Lofn, ainsi que les restes effacés de vieux cratères appelés palimpsestes, les parties centrales des structures multi-annulaires, et des taches isolées dans les plaines cratérisées. Ces plaines claires seraient des dépôts glacés d'impact. Les plaines lisses d'apparence brillante constituent une faible fraction de la surface de Callisto et sont présentes dans les zones de crêtes et de fractures des cratères Valhalla et Asgard et parfois dans les plaines cratérisées. Les scientifiques pensaient qu'elles étaient liées à l'activité endogène mais des images à haute résolution de la sonde Galileo ont montré que ces plaines lisses d'apparence brillante étaient liées au terrain très fracturé et rugueux et ne présentent pas de signes de resurfaçage. Les images de Galileo ont révélé de petites zones lisses et sombres d'une surface totale inférieure à 10000 km². Ceux seraient peut-être des dépôts cryovolcaniques. Les plaines claires et les plaines lisses sont plus jeunes et moins cratérisées que l'arrière-plan des plaines cratérisées.

Le diamètre des cratères d'impact observés sur Callisto est compris entre 0,1 km, la limite de résolution des images, à plus de 100 km, sans compter les structures multi-annulaires. Les petits cratères, dont le diamètre est inférieur à 5 km, sont de simples dépressions en forme de bol, ou à fond plat. Ceux d'un diamètre compris entre 5 et 40 km présentent en général un piton central. De plus grands cratères (diamètre entre 25 et 100 km), tel le cratère Tindr, ont des dépressions centrales en lieu et place des pitons. De grands cratères dont le diamètre est supérieur à 60 km, tels Doh et Hár, peuvent avoir des dômes centraux qui seraient dus à un soulèvement tectonique après un impact. Un petit nombre de très grands cratères brillants dont le diamètre est supérieur à 100 km présentent des structures en dômes anormales. Ils ont en général une faible hauteur et pourraient être des structures géomorphologiques transitionnelles vers les structures multi-annulaires, comme le cratère Lofn. Les cratères de Callisto sont en général moins profonds que ceux de la Lune.

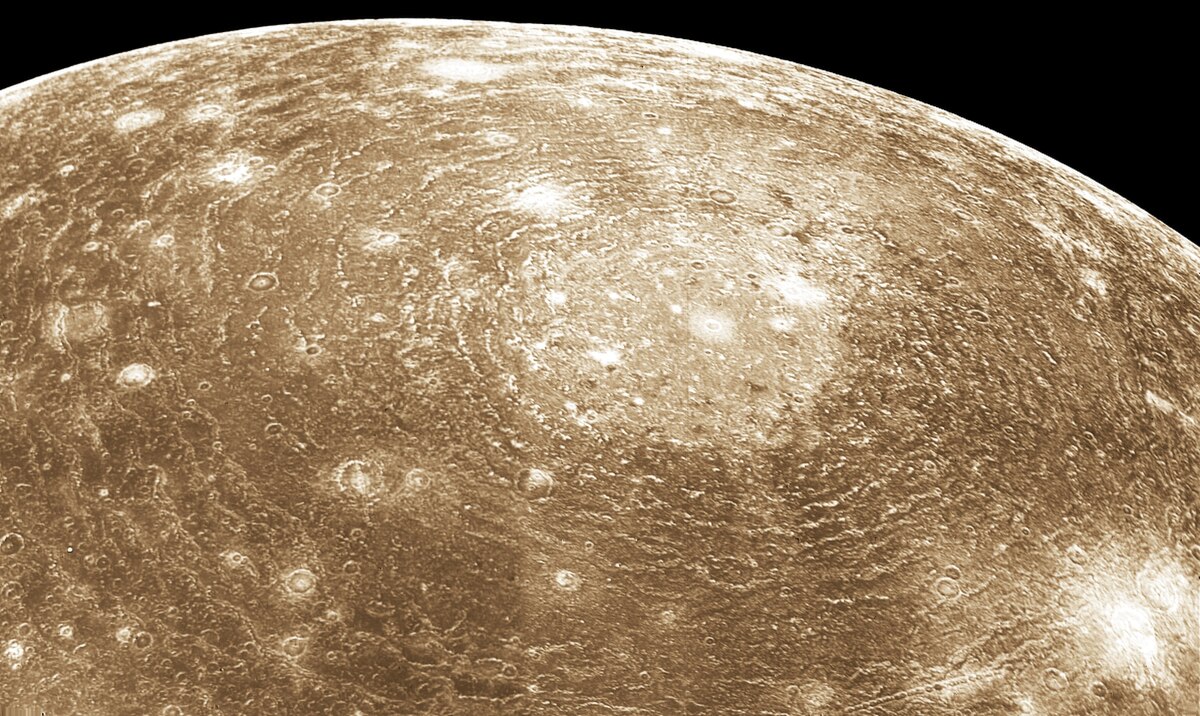

Les plus grandes structures d'impact à la surface de Callisto sont des bassins multi-annulaires, parmi lesquels deux ont une taille hors du commun. Le cratère Valhalla est le plus grand, avec une région centrale brillante d'un diamètre de 600 km, et des anneaux s'étendant jusqu'à 1 800 km du centre (voir figure). Le second par la taille est Asgard dont le diamètre est de 1 600 km. Ces structures multi-annulaires sont probablement le résultat d'une fracturation concentrique de la lithosphère après l'impact. Cette lithosphère devait reposer sur une couche de matériaux ductiles voire liquides, peut-être un océan. Les catenae, par exemple, la catena Gomul, sont de longues chaînes de cratères d'impact alignés à la surface de Callisto. Ils sont probablement dus à de objets qui furent disloqués par les forces de marée lors d'un passage à proximité de Jupiter et qui se sont ensuite écrasés sur Callisto, ou par des impacts très obliques. La comète Shoemaker-Levy 9 est un exemple d'un tel corps qui fut cassé en plusieurs morceaux par Jupiter.

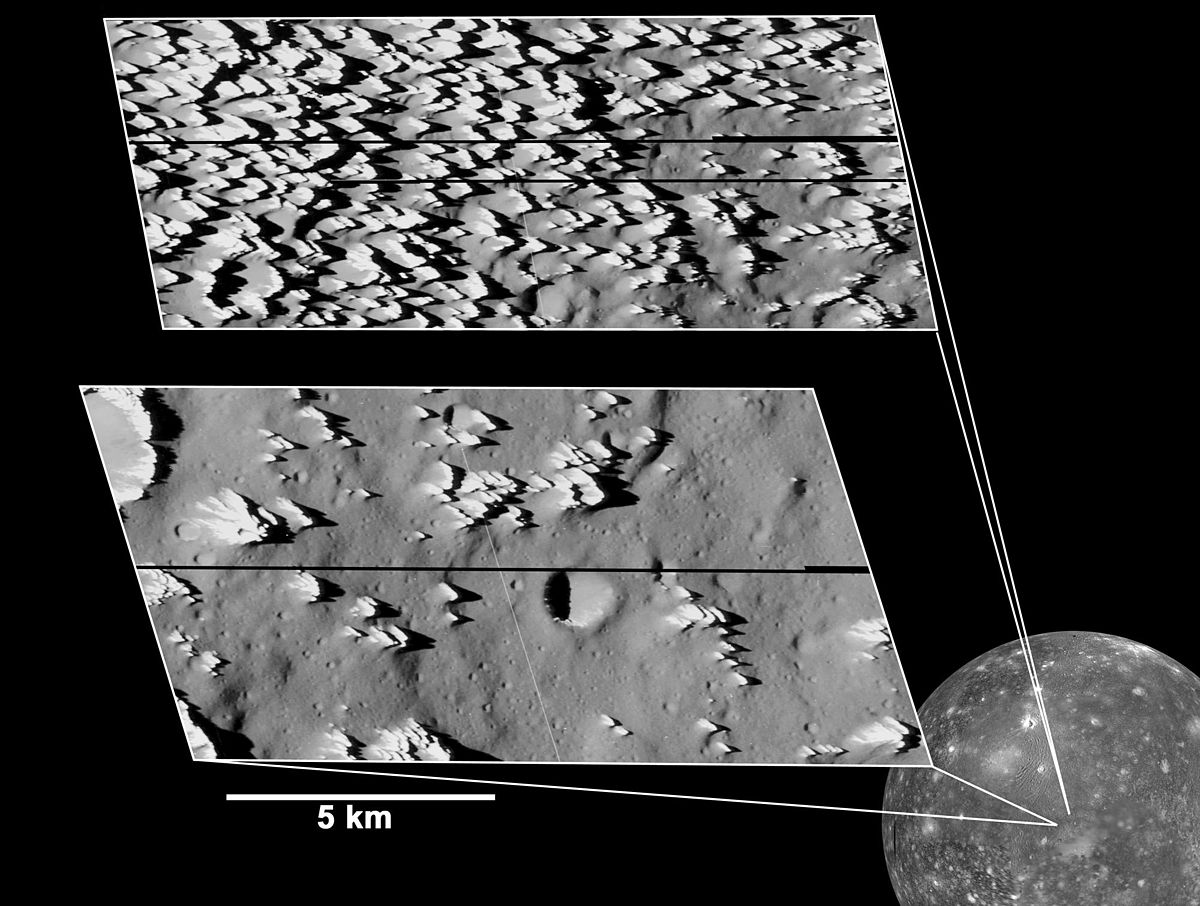

Comme mentionné auparavant, de petites taches de glace pure d'albédo jusqu'à 80 % ont été trouvées sur la surface de Callisto ; elles sont entourées de parties plus sombres. Des images à haute résolution prises par Galileo montrent que les taches brillantes sont principalement situées sur des zones élevées : les bordures surélevées des cratères, les escarpements de faille, les crêtes et les aspérités et knobs. Ce sont probablement de minces dépôts de givre. Les matériaux sombres sont habituellement situées dans les zones basses entourant les parties brillantes et seraient plutôt plats. Ils forment souvent des taches allant jusqu'à 5 km à travers le fond des cratères et dans les dépressions entre les cratères.

À l'échelle du kilomètre, la surface de Callisto est plus dégradée que les surfaces des autres lunes galiléennes. Elle présente un déficit de petits cratères d'impact dont le diamètre est inférieur à 1 km en comparaison des plaines sombres de Ganymède. Au lieu de petits cratères, la surface de Callisto présente à peu près partout de petites aspérités et des dépressions. Les aspérités seraient les restes des bordures surélevées des cratères qui auraient été cassées par un processus encore inconnu. Le processus le plus probable est la lente sublimation de la glace, qui se produit à une température allant jusqu'à 165 K, atteint dans les régions de Callisto où le soleil est au zénith. Ce processus de sublimation de l'eau ou d'autres composés volatils gelés est à l'origine de la décomposition de la neige sale (la roche mère) dont ils sont issus. Les matériaux non glacés forment des avalanches de débris qui descendent les pentes des murs du cratère. De telles avalanches sont régulièrement observées près ou dans les cratères d'impact et sont appelées 'debris aprons'. De temps en temps, les murs des cratères sont coupés pas des incisions sinueuses ressemblant à des vallées et appelées 'gullies', qui ressemblent à certaines surfaces observées sur Mars. Si l'hypothèse de sublimation est confirmée, les matériaux sombres dans les faibles hauteurs sont une pellicule de débris principalement non glacés, qui sont dus aux bordures surélevées des cratères qui se sont dégradées et qui ont recouvert une roche mère principalement glacée.

Les âges relatifs des différentes régions de Callisto peuvent être déterminés à partir de la densité de cratères d'impact qu'elles comportent. Plus la surface est vieille, plus le nombre de cratères qu'elle comporte est élevé. Aucune datation absolue n'a été menée, mais en se fondant sur ces considérations théoriques, l'âge des plaines cratérisées a été estimé à environ 4,5 milliards d'années, soit à peu près l'époque de la formation du système solaire. L'âge des structures multi-annulaires et des cratères d'impact dépendent des taux de cratérisation de la surface étudiée et leur âge est estimé par différents auteurs entre 1 et 4 milliards d'années.

Atmosphère et ionosphère

Callisto a une atmosphère ténue, composée notamment de dioxyde de carbone. Elle a été découverte grâce au spectromètre Near Infrared Mapping Spectrometer (NIMS) de la sonde Galileo : les chercheurs ont identifié la raie d'absorption à 4,2 micromètres du CO2. La pression à sa surface est estimée à 7.5 ×10-12 bar et la densité de particules à 4×108 cm-3. L'atmosphère est probablement alimentée en permanence car une atmosphère si ténue disparaîtrait en quelques jours dans le cas contraire. Elle pourrait être alimentée par la lente sublimation de glace de dioxyde de carbone de la croûte glacée du satellite, processus qui serait compatible avec l'hypothèse de formation des petites aspérités brillantes de la surface par sublimation.

L'ionosphère de Callisto a été détectée pour la première fois durant un des fly-bys (survols) de la sonde Galileo; cette ionosphère présente une densité élevée d'électrons (7–17×104 cm-3) qui ne peut être expliquée par le seul processus de photoionisation du dioxyde de carbone atmosphérique. Ainsi, l'atmosphère de Callisto pourrait être principalement composée d'oxygène moléculaire, qui serait en quantité dix à cent fois plus importante que le CO2. Cependant, il n'existe pas de preuve directe de la présence d'oxygène dans l'atmosphère de Callisto. Les observations menées avec le télescope spatial Hubble (HST) ont permis d'établir une limite supérieure à la concentration d'oxygène dans l'atmosphère, basée sur l'absence de détection de l'élément par Hubble, qui est compatible avec les mesures de l'ionosphère de la lune. Dans le même temps, Hubble a détecté de l'oxygène condensé piégé à la surface de Callisto.

Disque de débris de Callisto

En 1999, un disque de débris sous forme d'anneau a été détecté autour de Callisto tout comme pour Europe et Ganymède.

Origine et évolution

La différenciation partielle de Callisto, c'est-à-dire la séparation partielle des différents matériaux en fonction de leur densité qui est déduite des mesures du moment d'inertie, indique que la lune n'a jamais été suffisamment chauffée pour faire fondre sa glace. Par conséquent, le modèle le plus probable de formation est une lente accrétion dans la sous-nébuleuse de faible densité de Jupiter (un disque de gaz et de poussière situé autour de Jupiter après sa formation). Une telle phase d'accrétion permettrait aux phénomènes de refroidissement de contenir l'augmentation de chaleur causée par les impacts, la radioactivité et la compression, empêchant ainsi la fusion des matériaux et une différenciation rapide. La formation de Callisto aurait duré entre 0,1 et 10 millions d'années.

L'évolution ultérieure de Callisto après la phase d'accrétion fut marquée par les phénomènes d'échauffement dû à la radioactivité, de refroidissement par conduction thermique près de la surface et de convection à l'état solide ou subsolidus à l'intérieur. La convection à l'état subsolidus dans la glace est la principale inconnue dans les modèles pour les lunes glacées. Ce phénomène apparaîtrait lorsque la température est suffisamment proche du point de fusion, en raison de la dépendance à la température de la viscosité de la glace. La convection à l'état subsolidus dans les corps glacés est un processus lent avec des mouvements de glace de l'ordre de 1 cm/an, mais c'est néanmoins un processus de refroidissement très significatif sur de longues échelles de temps (échelles géologiques). Le phénomène à l'œuvre serait un régime du stagnant-lid, où la couche externe froide et rigide de la lune évacue la chaleur sans convection, tandis que des processus convectifs se produisent dans la glace en dessous à l'état subsolidus. Pour Callisto, la couche externe conductrice correspond à la lithosphère froide et rigide dont l'épaisseur est d'une centaine de kilomètres. Sa présence expliquerait l'absence, à la surface de Callisto, de signes d'activité endogène. La couche de glace dans laquelle se produit la convection pourrait être constituée de plusieurs sous-couches, car sous les fortes pressions qui y ont vigueur, la glace d'eau existe sous différentes formes cristallines, de la glace I à la surface à la glace VII au centre. Le processus de convection subsolidus à l'intérieur de Callisto pourrait avoir empêché (s'il a débuté tôt dans l'histoire de la lune) la fusion de la glace à grande échelle et la différenciation qui aurait dans le cas contraire formé un grand noyau rocheux et un manteau glacé. En raison du processus convectif, une séparation et différenciation lente et partielle des roches et des glaces à l'intérieur de Callisto s'est cependant déroulée à l'échelle du milliard d'années et pourrait se poursuivre de nos jours.

Selon les théories actuelles sur l'évolution de Callisto, la lune aurait en son sein une couche, un océan d'eau liquide. Son existence serait liée au comportement particulier de la température de fusion de la forme cristalline I de la glace ; cette température diminue avec la pression, jusqu'à atteindre 251 K (soit environ -22° C) à 2070 bars. Dans tous les modèles réalistes de Callisto, la température de la couche entre 100 et 200 km de profondeur est très proche ou légèrement supérieure à cette température de fusion inhabituelle. La présence, même en faible quantité d'ammoniac (environ 1 ou 2 % en masse) garantirait pratiquement l'existence d'une phase liquide car la température de fusion du mélange serait encore plus basse.

Bien que le composition globale de Callisto soit très similaire à celle Ganymède, elle aurait eu une histoire géologique beaucoup plus simple. La surface se serait principalement formée sous l'influence d'impacts et d'autres phénomènes exogènes. À la différence de sa voisine Ganymède dont le terrain est parcouru de sillons pouvant atteindre plusieurs centaines de kilomètres de long, il existe peu de preuves d'activité tectonique sur Callisto. L'histoire géologique relativement simple de Callisto permet aux planétologues d'utiliser la lune comme référence lors de l'étude d'objets plus complexes.