Bregille - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Histoire

Étymologie

L'étymologie exacte du toponyme Bregille est encore aujourd'hui mal connue. En effet, les premières études sur le sujet furent menées par Jean-Bapiste Bullet (1699-1775) qui pensait que le nom Bregille venait du mot celte « brogil » signifiant bois clôturé, mais cette étymologie fut contestée par Colette Dondaine qui avançait que « brogilos » ne pouvait donner que les noms de « Breuil », le « Breuillot », le « Brouillot » ou le « Broillet », désignant des champs situés à proximité de l'agglomération. Une autre origine est évoquée par Ferdinand Pajot (1850-1941) qui pensait que Bregille pourrait provenir du latin « vervecilia » qui veut dire bergerie. Cette hypothèse fut appuyée par Henry André lors de son discours de réception à l'Académie des sciences et des Belles-Lettres de Besançon le 4 juillet 1929 où il dit : « il faut se persuader que la consonne était primitivement un V qui s'est changé en B comme dans Vesuntionem transformé en Besançon ». Mais aucun document officiel n'est venu attester cette hypothèse, d'autant plus que la comparaison de cette étymologie avec celle de Besançon n'est tout simplement pas possible, car il ne s'agit pas de la transformation d'un V latin mais d'un V celte (Vesontio) en un B latin (Bisontio, IVe siècle). Louis Douge (1896-1966) pensait que le toponyme Bregille provenait du mot celte « brig » dont le diminutif serait « brigill », qui désignerait un village assez grand pour être qualifié de petite ville, mais le nom de Bregille apparaît depuis la fondation de l'abbaye, alors que ce n'était qu'une petite bourgade. Enfin, une dernière étymologie est avancée : le toponyme pourrait venir du mot gaulois « Breg », signifiant hauteur. En effet, Bregille est cité pour la première fois comme localité en 1286, sous le nom de « Bergilles », mais pour que cette étymologie soit certaine, il aurait fallu que le nom ait d'abord été attribué à la montagne, et aujourd'hui encore, rien ne le prouve. À noter également que d'autres recherches étymologiques furent menées sur le rapprochement entre le quartier bisontin et le village de Vregille (Haute-Saône), mais n'ayant rien donné.

Moyen Âge

L'histoire du quartier de Bregille débute à partir du haut moyen âge, plus précisément au VIe siècle, à la fondation de l'abbaye Saint-Martin de Bregille. Il n'existe aucun autre renseignement au quartier avant cette époque. La date exacte de la fondation de l'abbaye est encore aujourd'hui très contestée, mais Bernard de Vregille, spécialiste de cette époque, appuie l'hypothèse que le bâtiment fut fondé dès le VIe siècle. En 870, l'abbaye est citée dans la Traité de Meerssen, traité dans lequel Charles II le Chauve et Louis II de Germanie se partagent la Séquanie. Après 18 ans d'instabilité politique, la ville de Besançon et la Séquanie sont finalement rattachés au Royaume de Bourgogne, en 888. C'est à partir de cette époque que serait apparu le village de Bregille, situé en périphérie de l'abbaye Saint-Martin. Des documents attestent qu'à partir du Xe siècle, le site était devenu un important lieu viticole et qu'à partir du XIe siècle, le petit village acquiert une grande importance économique, à tel point qu'il comprend un maire, un prévôt et même un forestier.

Au XIIIe siècle, les bourgeois de bisontins tentent de constituer la commune de Besançon, et s'opposent ainsi à l'archevêque de Besançon, qui entend garder ses pleins droits de souveraineté sur les terres de Bregille. Un conflit éclata alors en 1232, quand les bisontins interdirent les bregillots de s'approvisionner en bois dans la Forêt de Chailluz. Nicolas de Flavigny, alors archevêque de Besançon, rappela ses droits sur les bois de la ville auprès de l'évêque de Chalon qui ne tarda pas à lui donner raison, arrêtant ainsi le conflit pour un temps. Mais 20 ans plus tard, les bisontins reconstituent clandestinement leur commune, profitant de la vacance du siège impérial et des mésententes entre l'archevêque de Besançon et les comtes de Bourgogne. Ce n'est qu'en 1273 que le trône retrouve un empereur, en l'occurrence Rodolphe de Habsbourg, et en 1277 les bisontins choisissent un gardien de leurs cités, qui refuse de considérer la ville comme vassale de l'empereur, Othon IV.

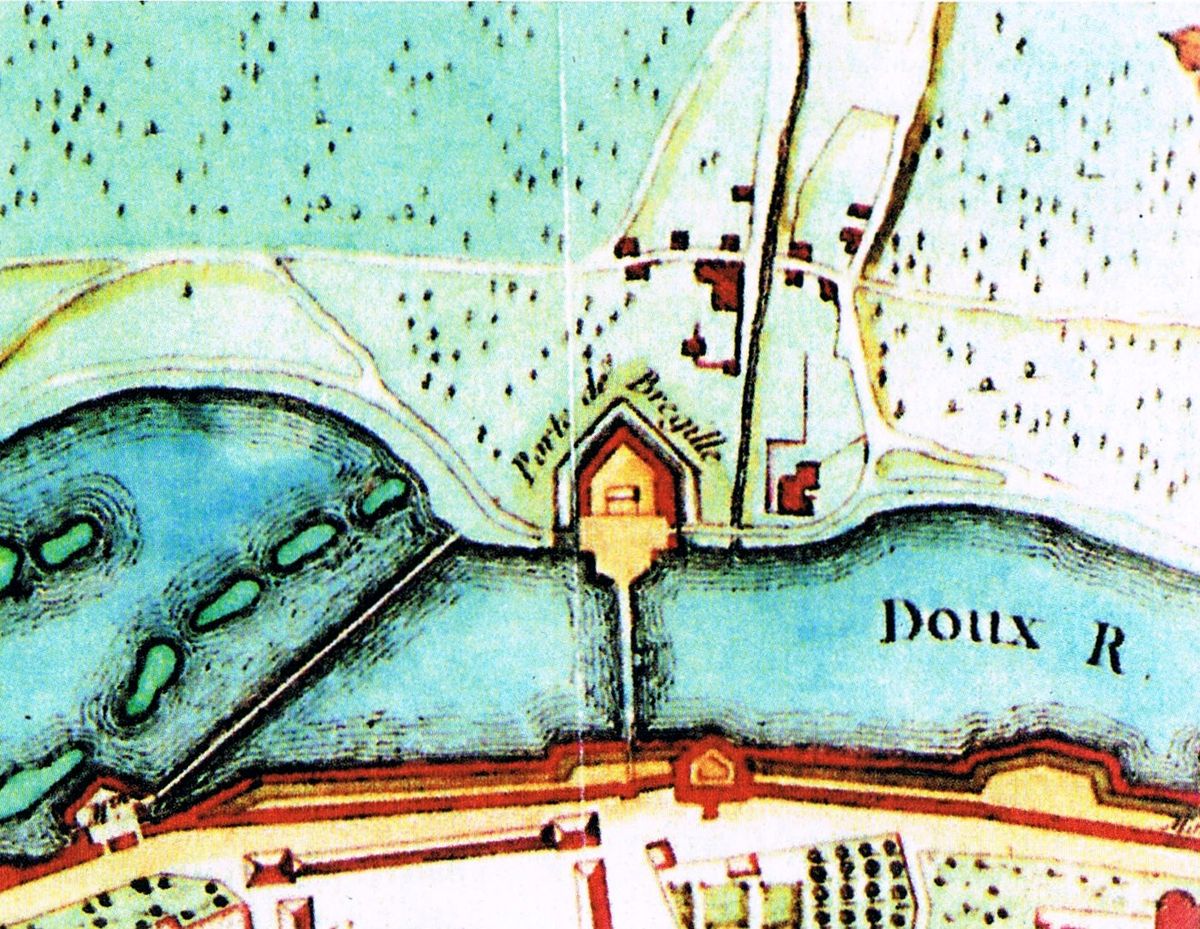

En 1290, Besançon est assiégée pendant quatre mois par les armées impériales, tenant le quartier de Bregille, alors que les troupes vassales leur faisant face occupent la Mouillère ainsi que les Prés-de-Vaux. Othon IV, ne voulait guère continuer cette lutte, décide de négocier pour finalement céder. À ce moment là, les bisontins profitent de la situation pour faire reconnaître officiellement leur commune par l'Empire. C'est alors le commencement d'une nouvelle bataille entre les communards et l'archevêque. Le village de Bregille était à l'époque accessible par un ponton franchissant le Doubs, relié à la porte de Bregille et construit en 1398. On pouvait également traverser le Doubs par un bac, dont le péage revenait à l'archevêque. À Besançon, sous le régime communal, seuls les habitants intra muros sont reconnus comme citoyens de la ville et sont alors à ce titre exempts de toutes taxes, à l'instar de Saint-Ferjeux et de Valentin, alors que Bregille et Velotte sont sujets de l'archevêque.

En 1444, les Écorcheurs pénètrent en Franche-Comté, et s'approchent de la capitale comtoise fin mai de cette même année. C'est alors que les communards décident de détruire une grande partie de Bregille, notamment le château de Bregille (qui était situé à la place de l'actuel fort Beauregard), l'ancienne abbaye Saint-Martin ainsi que la majorité des maisons du village, ceci afin d'éviter, selon les communards, la dévastation inévitable du site par les Écorcheurs. Par la suite s'en suivent plusieurs nouveaux conflits entre l'archevêque et des habitants de la ville, ce dernier demandant réparation pour les pertes subie sur ces terres. Ce conflit aboutit à la mort de certains bisontins, voulant s'insurger contre l'archevêque et par la ruine financière de la ville, qui ne peut réparer le préjudice subi. L'archevêque accepte alors que les clercs et les brégillots ne payent leurs impôts qu'en 1457. Suite à ces évènements, le village de Bregille se reconstruit peu à peu, mais la destruction du site est une nouvelle fois envisagée, avec les guerres de Charles le Téméraire, en 1471. La destruction n'aura cependant pas lieu, pourtant le château de Bregille, récemment reconstruit, sera de nouveau rasé pour mieux défendre la ville depuis Bregille. La situation se stabilise durant les années 1480, et le village de nouveau sinistré renaît de ses cendres, avec la construction de nouvelles maisons ainsi que de carrières, relançant l'économie du site.

Époque moderne

Au XVIe siècle, les ressources en eau de la ville de Besançon s'épuisent peu à peu. En effet, après avoir eu un aqueduc au IIe siècle qui fut par la suite partiellement détruit, la capitale comtoise puisait son eau dans les sources de Fontaine-Argent, mais le faible débit n'assurait pas une desserte convenable en eau dans la ville. Pourtant, le site de Bregille était déjà depuis plus d'un siècle l'objet de convoitises de la ville, à cause de ses sources nombreuses et suffisantes pour répondre avec aisance au besoins des habitants. Mais l'archevêque de Besançon, alors propriétaire des terres de Bregille, affirme que la construction d'un conduit d'eau provoquerait des dégâts irrémédiables à ses propriétés, et a donc refusé l'aménagement de canalisations. Pourtant, les besoins de la ville prirent le pas sur la décision de l'archevêque, qui reçut pour l'occasion une indemnité. C'est ainsi qu'en 1559 la municipalité confia les travaux d'aménagement des eaux à d'Antro, et le 22 mai 1559 deux sources sont capturées : la Douin (de doue, signifiant source) appelé source haute et le Moine (de moin, marécage) appelé source basse. Ces nouvelles sources étaient plus proches et plus abondantes que celles de Fontaine-Argent, 4 litres par seconde pour celles de Bregille contre 2,5 litre par seconde pour ces dernières.

Au XVIe siècle, la ville de Besançon est en plein essor et les vins produits à Bregille, notamment le vin blanc des Ragots, s'exporte partout en France. En 1674, la Franche-Comté, qui est depuis espagnole, se voit reconquise par Louis XIV. Les troupes françaises investissent le 25 avril 1674 la colline de Bregille et celle de Chaudanne, bombardant la ville de pas moins de 20 000 boulets. La vile se rend finalement le 14 mai 1674, et devient alors capitale de province et accueille un intendant. Celui ci possède une maison au cœur de la ville et se fait aménager une villa à Bregille, entourée d'un parc avec jets d'eau. Le 25 mai 1689, un pont franchissant le Doubs est construit entre Bregille et La Boucle. Ce pont en bois fut construit selon des exigences militaires strictes pour être détruit facilement, cela afin d'éviter une avancée plus rapide de l'ennemi en cas de guerre. Devant être détruit environ tous les 25 ans, le pont en bois sera finalement remplacé par un pont en pierre en 1837.

Durant la Révolution française, Besançon se voit déchue de son rang de capitale de province. Le village de Bregille est encore à l'époque l'une des trois paroisses extra-muros de la ville, avec Saint-Ferjeux et La Vèze, jusque en 1835. La France, représentée par Napoléon Ier, entre en bataille avec l'Autriche au début des années 1810. Le 1er janvier 1814, la défense de Besançon est confiée au général Marulaz qui doit défendre la ville des Autrichiens à Bregille et au Chaprais et des troupes liestenchtenoises à Planoise. Le général ordonne la destruction de tous bâtiments et arbres fruitiers dans un rayon de 700 mètres autour de la vieille ville, afin d'empêcher que les ennemis s'y tiennent en embuscade. Les maisons de Canot sont incendiées le 10 janvier 1814, celles de Bregille et des Chaprais les jours suivants. Le blocus de la ville dure jusque au 2 mai 1814, alors que Napoléon abdique le 6 avril de cette même année.

À la fin du XVIIIe siècle, le sieur Klein, qui était alors brasseur à Bregille, demande l'autorisation pour la construction d'une fontaine qu'il alimenterait avec l'une des sources basses, en l'occurrence la Mare d'Or. Cette fontaine publique, dessinée par l'architecte franc-comtois Claude Joseph Alexandre Bertrand, fut érigée à l'entrée de la ruelle du Gravirot (dans l'actuel chemin du fort de Bregille) et était composée d'une série de roches superposées desquelles s'écoulait un jet d'eau.

Au XIXe siècle, les vignes sont maintenues à Bregille, alors qu'elles sont arrachées entre 1830 et 1837 dans le reste de la ville. La viticulture devient alors à l'époque la principale activité économique du secteur avec l'agriculture. Puis, concurrencés par les vins du midi moins chers, le vignoble disparaît peu à peu au profit de l'industrie qui se développe aux Chaprais. De nouveaux bâtiments font leurs apparition à cette époque dans le secteur : il s'agit des forts de Bregille et Beauregard construits etre 1791 et 1870 pour défendre la colline des assauts entraînant une vulnérabilité de la citadelle de Vauban. En 1874, les eaux du village sont distribuées par gravité à Bregille et dans le quartier des Chaprais et l'année suivante des habitants de Bregille-village envoient une pétition au maire de Besançon car l'évacuation des eaux de pluie se fait à ciel ouvert, occasionnant de nombreux dégâts et en 1875, la première école est construite à Bregille-village. Après la disparition du vignoble, de nombreuses entreprises et industries investissent le secteur des Prés de Vaux ainsi qu'à Bregille même, notamment les horlogeries Zénith, France-Ébauche, Blind ou encore Tribaudeau. En 1901 une chapelle est amménagée dans une usine désaffectée, connue sous le nom de paroisse Saint-Lin.

Époque contemporaine

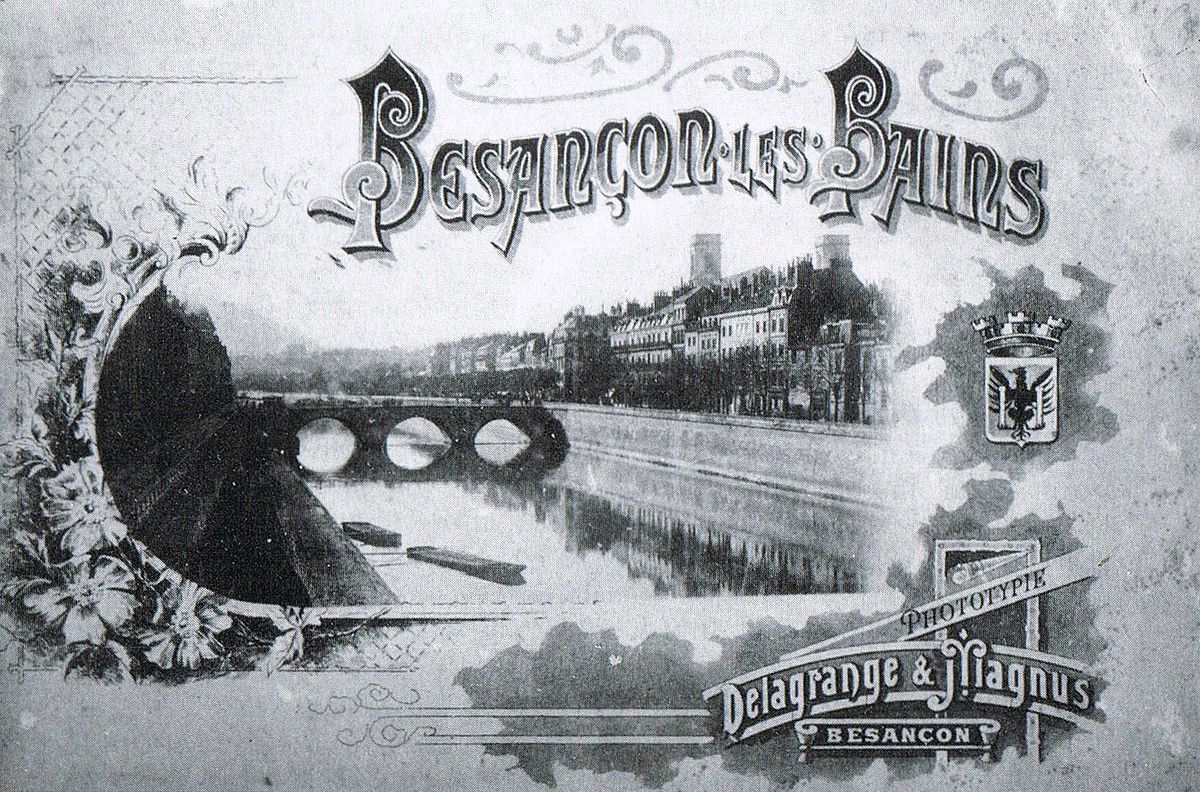

De Besançon-les-Bains aux années 1940

À la fin du XIXe siècle, le quartier de la Mouillère et le plateau de Bregille, qui n'est alors qu'un petit village de 300 habitants, connaissent de grands bouleversements à la suite de l'implantation de la gare de la Mouillère en 1884, suivie du complexe thermal des Bains salins de La Mouillère en 1892-1893. Le succès rencontré par la station thermale amène rapidement les pouvoirs publics à reconsidérer les abords des Bains, et plus particulièrement le plateau de Bregille, afin de proposer des équipements complémentaires : hôtels, stations de cure d'air, villas et appartements... L'initiative privée est alors largement encouragée.

La Société de médecine de Besançon va formulé un vœu lors de sa séance du 20 mai 1998 : « De voir une entente s'établir entre les pouvoirs publics, les associations d'intérêt local et le conseil d'administration des bains, à l'effet d'éveiller, conseiller et encourager de toutes leurs forces, l'initiative privée, et de faire aboutir la création, au voisinage immédiat des bains, et plus particulièrement sur le plateau de Bregille, des centres de villégiature pourvus de moyens de communications suffisants et pratiques avec la Mouillère et la ville et permettant aux baigneurs de joindre aux bénéfices de la cure saline ceux d'une véritable cure d'air et d'une cure de moyenne altitude. » Le mot d'ordre était donc donné : il fallait réussir à développer le secteur de Bregille et le pourvoir en moyens de communications efficaces. C'est ainsi qu'Emile Picard, un industriel horloger, réalise le projet d'un funiculaire dés 1899 afin de faire la liaison entre Bregille et les nouveaux bâtiments thermaux de la ville pour que les touristes puissent jouir à la fois du grand air et d'une cure thermale. Après plusieurs années d'études, la réalisation du projet et enfin effective et le funiculaire de Bregille voit le jour en 1912, malgré que le thermalisme est en déclin et que la guerre approche à grand pas.

La Première Guerre mondiale n'occesionneras pas de dommâges notables dans le quartier, qui reste dans son ensemble loin de ce conflit. La seule exeption étant les salins de Bregille, qui est un institut créé au lendemain de cette guerre par le chanoine Mourot,. En 1924, le réservoir de Beauregard, qui reçoit les eaux d'Arcier, alimente par pompage la colline de Bregille. En 1930, la première pierre de la toute nouvelle église Sainte-Jeanne-d'Arc est posée.

La Seconde Guerre mondiale

Lors de la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande entre à Besançon le 16 juin 1940 bien que les autorités militaires françaises aient décidé de faire sauter les ponts à l'approche de l'occupant. Le 15 juillet 1943 au soir, 165 bombardiers Halifax Pathfinder décollent du sud-ouest de l'Angleterre, avec pour cible les usines Peugeot de Sochaux. La ville de Besançon est alors choisie comme alternative target afin de tromper la chasse de nuit allemande. Vers une heure du matin (heure locale), un avion éclaireur se heurte à un chasseur allemand (Dornier 217-J) et des échanges de tirs ont lieu, puis l'halifax anglais st heurté par le Dornier allemand, avant que le premier ne s'écrase sur la gare de Besançon-Viotte.

Puis, une quinzaine de Halifax bombardent la capitale comtoise en ordre dispersé, faisant une cinquantaine de victimes dont une grande partie de civils. Le funiculaire de Bregille fut lui aussi bombardé par un avion ayant lâché ses bombes trop tôt, et il apparaîtra par la suite que neuf de ces bombardiers pensaient avoir détruit les usines Peugeot de Sochaux. Un témoin sur place a vu des éclairs lorsque les avions bombardaient la ville, preuve de l'usage de bombe flash permettant ainsi de prendre des photos de la cible. L'évitement central est touché, laissant les deux gares et les voitures intactes. Cependant, l'exploitation est interrompue et ne reprendra qu'en janvier 1945. Le bilan de cette attaque est de 50 morts, 40 blessés graves et une centaine de blessés légers.

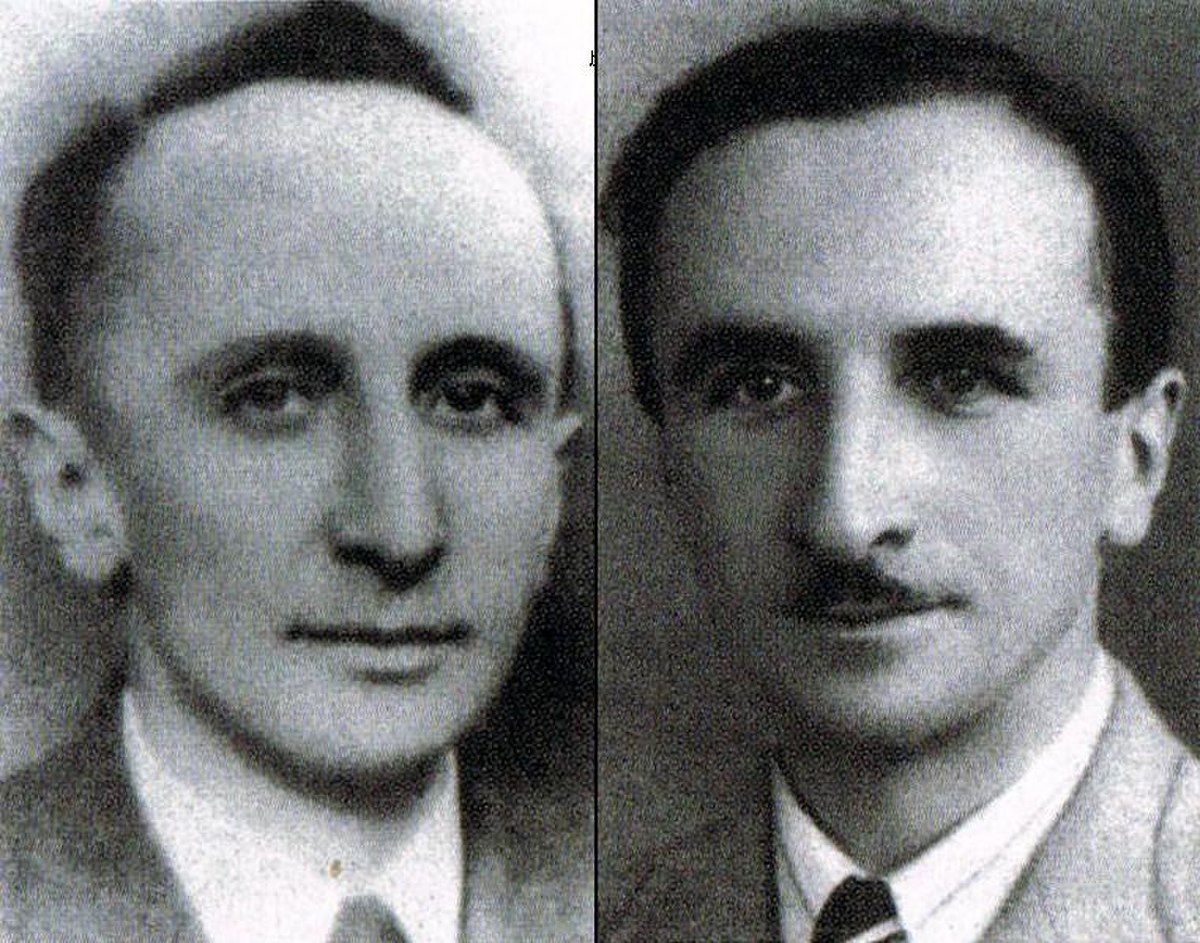

La Résistance s'organise tardivement, perpétrant ses premiers attentats au printemps 1942: les Allemands ripostent par des arrestations et 16 résistants sont exécutés dans l'enceinte de la Citadelle de Besançon le 26 septembre 1943, 83 subiront le même sort par la suite. Le 6e corps de l'armée américaine prend possession de Besançon le 8 septembre 1944 après quatre jours de combats et c'est donc une ville libérée que visite le général de Gaulle le 23 septembre. De nombreuses figures franc-comtoises de cette guerre sont originaires du quartier, dont le résistant et pilote de chasse des Forces aériennes françaises libres Henri Mathey, les frères Jean et Pierre Chaffanjon, Raymond Tourrain ainsi que les résistants Jean-Michel Girard et Louis Cetre.

De l'aprés guerre à nos jours

Dans les années 1950, un lavoir est construit, alimenté par les sources du secteur. Bregille reste à cette époque un site rural, mais la ville de Besançon se raproche de plus en plus et avec elle un nouveau mode de vie citadin. À partir des années 1960, la démographie de la capitale comtoise atteind des sommets et la demande de logements ne cesse d'augmenter, et il devient alors urgent d'urbaniser massivement les environs de la ville. C'est ainsi que de nombreux quartiers tel que Planoise, les Clairs-Soleils, Montrapon-Fontaine-Écu, Palente-Orchamps ou encore les 408, majoritairement constitués de nouveaux logements dit HLM, sortent de terre. Le site de Bregille se retrouve lui aussi complètement annexé par la ville de Besançon et devient un quartier à vocation résidentielle, après que les entreprises et que les acticitées agricoles ont disparu. Des HLM sont construits à Bregille-plateau ainsi que de nombreuses maisons et pavillons à Bregille-Village, puis des immeubles cossus apparaissent aux alentours de la gare de Besançon-la Mouillère à partir de la fin des années 2000.