Bos taurus - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

L'espèce et l'homme

Domestication

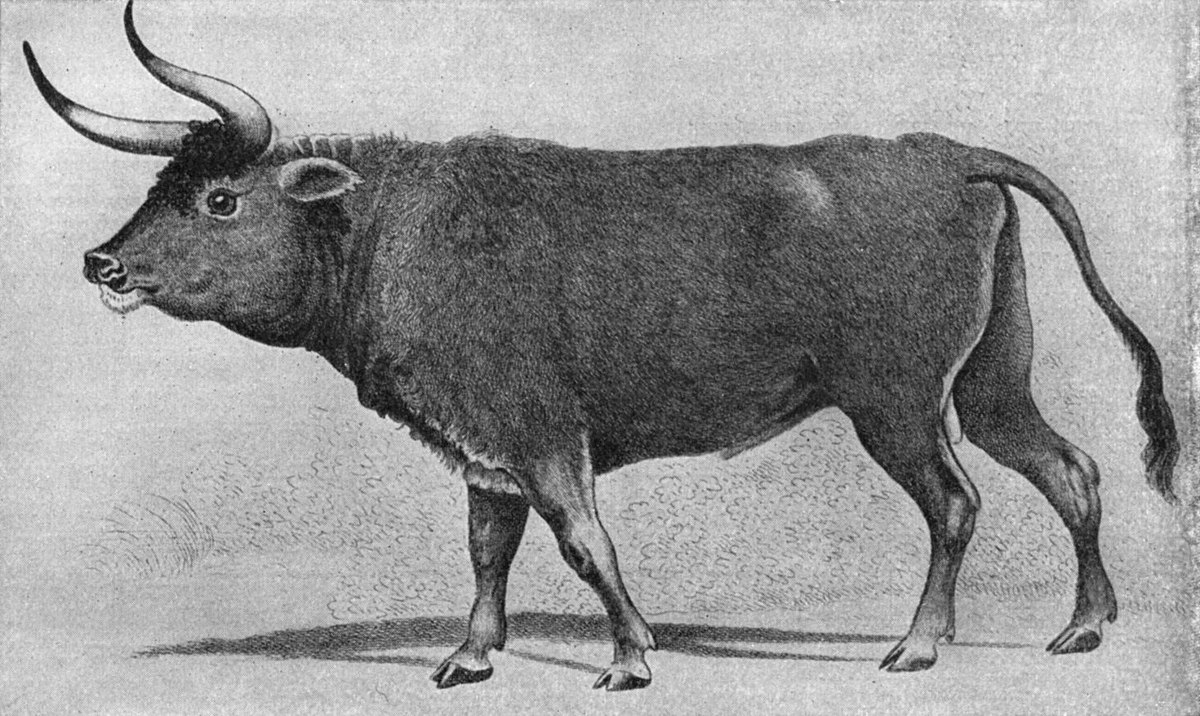

L'espèce sauvage ayant donné naissance à Bos taurus est l'aurochs sauvage, Bos primigenius. Sa domestication remonterait à VIII millénaire av. J.-C., au Moyen-Orient et en Inde.

Plus précisément, beaucoup d'auteurs identifient trois sous-espèces :

- l'aurochs européen (Bos primigenius primigenius), parfois considéré comme l'ancêtre des bétails sans bosse domestiques (Bos primigenius f. taurus) ;

- l'aurochs asiatique ou indien (Bos primigenius namadicus), qui a vraisemblablement donné le bétail domestique à bosse, ou zébu (Bos primigenius f. taurus = Bos primigenius f. indicus) ;

- l'aurochs nord-africain (Bos primigenius africanus = Bos primigenius opisthonomous), dont les gènes pourraient être inclus dans les bétails domestiques africains).

Certains chercheurs émettent l'hypothèse que le bétail européen ne soit pas issu d'une domestication de l'aurochs européen mais des bovins domestiqués en Asie. Il aurait suivi les migrations des populations proche-orientales vers l'Europe via la vallée du Danube ou les côtes méditerranéennes, comme ont été introduits la chèvre, le mouton ou la culture de céréales. Cette hypothèse a été soulevée par des études sur l'ADN d'aurochs et de races domestiques. Il ne faut tout de même pas exclure l'éventualité de croisements avec les aurochs locaux par la suite.

Le bétail a circulé avec les mouvements de population, chaque peuple étant lié à une race particulière. C'est ainsi que les bovins domestiques se sont imposés dans l'ensemble de l'Europe, de l'Afrique et de l'Asie. Plus tard, ils s'exporteront vers l'Amérique du Nord et l'Océanie, introduits par les explorateurs. Aujourd'hui les bovins domestiques et leur élevage sont présents sur tous les continents et sur une majeure partie de la surface terrestre.

Élevage

L'espèce, très anciennement domestiquée, a une grande importance économique pour la production de lait, de viande (bœuf, vache, veau, taurillon), de cuir et autres sous-produits, et parfois pour son travail comme animal de trait (bœuf, vache) ainsi que pour la tauromachie.

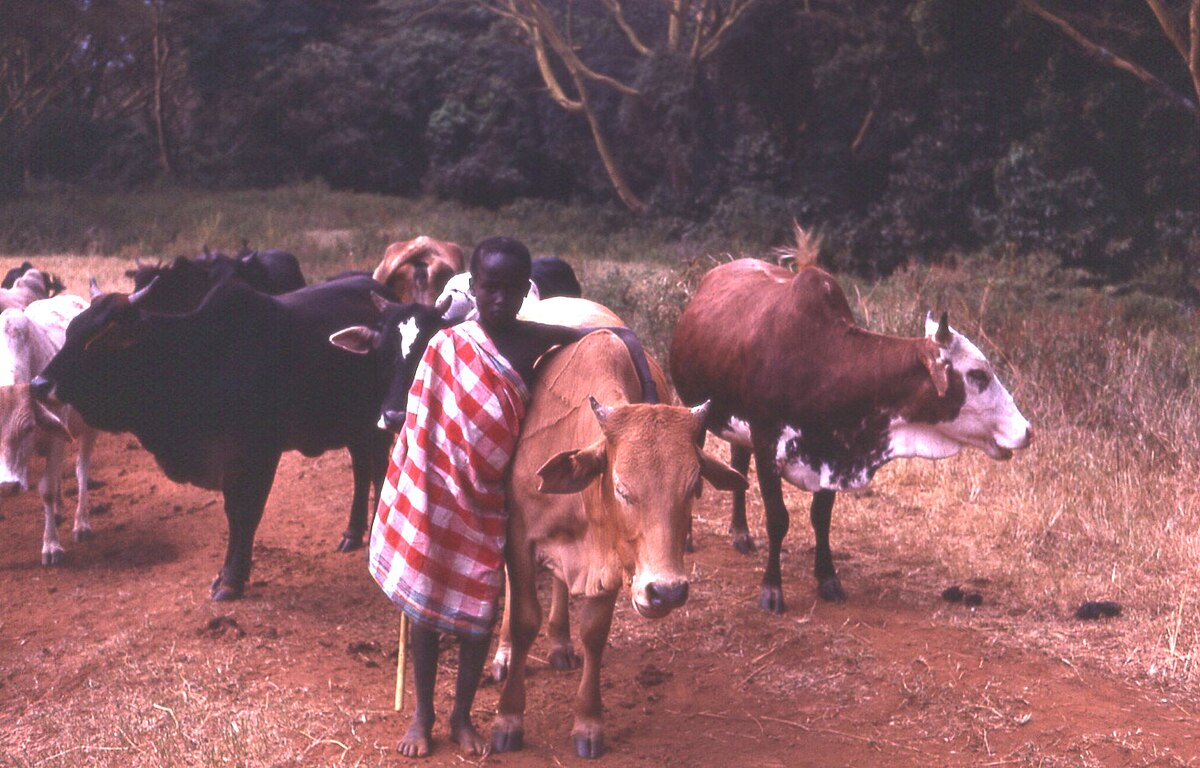

Parmi les plus anciennes formes de nomadisme figure le nomadisme. Il consiste en le déplacement incessant de la population et des troupeaux, afin de trouver toujours de la ressource fourragère pour nourrir les animaux. Il est particulièrement employé dans des régions arides ou semi-arides d'Asie, d'Arabie ou d'Afrique, mais tend à décliner pour des raisons politiques. Les Bédouins, les Peuls ou les Masaïs sont autant de peuples nomades éleveurs de bovins. Par la suite, avec l'invention de l'agriculture en Mésopotamie, les peuples d'éleveurs se sédentarisent. D'abord uniquement source de nourriture, les bovins vont petit à petit à devenir bête de somme pour réaliser les travaux des champs ou tirer des charrettes et ainsi participer au commerce.

L'homme a développé des variétés (appelée races) spécialisées. Les lignées sont donc dites laitières, soit à viande ou « allaitantes », soit mixtes c'est-à-dire aptes à produire du lait ou à servir en boucherie.

Sauf pour certaines espèces utilisées dans la tauromachie, les mâles sont plus destinés à la boucherie, les femelles sont le plus souvent destinées à assurer le renouvellement du troupeau ou la production de lait de vache.

Le cheptel mondial bovin atteignait 1 360 millions de têtes en 2002.

La production de lait

Les vaches sont traites pour extraire du lait. Cette pratique a commencé tôt après la domestication, 8500 avant J-C au Moyen-Orient. C'est une production qui devient vite essentielle à la survie de certains peuples. Ainsi, les Peuls, peuple nomade d'Afrique centrale, voyage sans cesse avec leur troupeau de vache qui les approvisionnent constamment en lait qu'ils consomment tous les jours sous diverses formes. En Europe, le lait est absent de la cuisine antique, mais prend petit à petit de l'importance, d'abord dans le monde paysan pour lequel il est une source de nourriture incontournable, puis pour le reste de la société, avec le développement de produits transformés comme le beurre. Au cours du XXe siècle, le lait devient un produit de consommation courant au fur et à mesure que la production s'industrialise. Les fermes laitières deviennent de plus en plus productives, et améliorent l'hygiène du lait. Les grands progrès générés par l'invention du système de conservation UHT vont également permettre la vulgarisation de la consommation de lait.

La consommation de lait pose toutefois certains problèmes. On observe que si les bébés sont bien pourvus en lactase, l'enzyme qui permet la digestion du lactose du lait, ce n'est pas le cas de tous les adultes. En fait, les populations dans lesquelles la consommation de lait est traditionnelle sont mieux pourvues en enzymes. C'est notamment le cas des pays du Nord de l'Europe.

| Composition moyenne du lait en gramme par litre | |||||||

| Eau | Extrait sec | Matière grasse | Matières azotées | Lactose | Matières minérales | ||

| Totales | caséine | albumine | |||||

| 900 | 130 | 35-40 | 30-35 | 27-30 | 3-4 | 45-50 | 8-10 |

En 2006, 550 millions de litres de lait de vache ont été produit dans le monde, soit 87 % de la production totale de lait. Les principaux producteurs sont l'Union européenne, l'Asie et plus particulièrement l'Inde et le continent américain. Suivant les pays, on observe de très larges variations en matière de rendements par vaches, ceux-ci étant particulièrement élevés dans les pays d'Amérique du Nord et d'Europe où l'élevage est très intensif. Au contraire l'Afrique possède la majeure partie du cheptel mondial alors que sa production totale est peu importante. Les pays où la consommation de lait et de ses produits dérivés est la plus importante sont les pays de l'Union européenne et d'Amérique du Nord, et dans une moindre mesure l'Argentine, l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

Ce lait peut-être transformé en produits laitiers très divers tels que le fromage, le beurre, la crème ou le yaourt. Une industrie s'est développée autour de la récolte du lait, de sa transformation et de sa distribution.

L'animal à viande

La viande de bœuf peut avoir deux origines principales. Il peut s'agir d'un sous-produit de l'activité laitière, les mâles et les femelles ayant fini leurs carrières étant destinés à la boucherie. Mais l'élevage de bovins pour la viande elle-même est également répandue. En 2002, la production de viande bovine représentait 25,2 % de la production mondiale de viande, soit 61 millions de tonnes équivalent carcasse, ce qui fait de la viande bovine la troisième en termes de volumes produits après le porc et la volaille.

En France, l'appellation « viande de bœuf » inclut les viandes de tous les gros bovins : vache, taureau, bœuf, taurillon ou génisse. C'est le plus souvent de la viande de vaches de réforme (vaches laitières qui ont terminé leur carrière de productrices de lait), ou de taurillons qui est consommé en France.

Les mâles sont abattus à trois stades différents : veaux (« de lait », « sous la mère » ou « à l'engrais »), taurillons âgés de 20 à 24 mois préalablement passés à l'engraissement, bœufs pour les mâles castrés. Les femelles sont le plus souvent destinées à assurer le renouvellement du troupeau et à la production de lait. Les femelles ne produisent du lait que si elles ont vêlé et qu'elles ont été traites régulièrement.

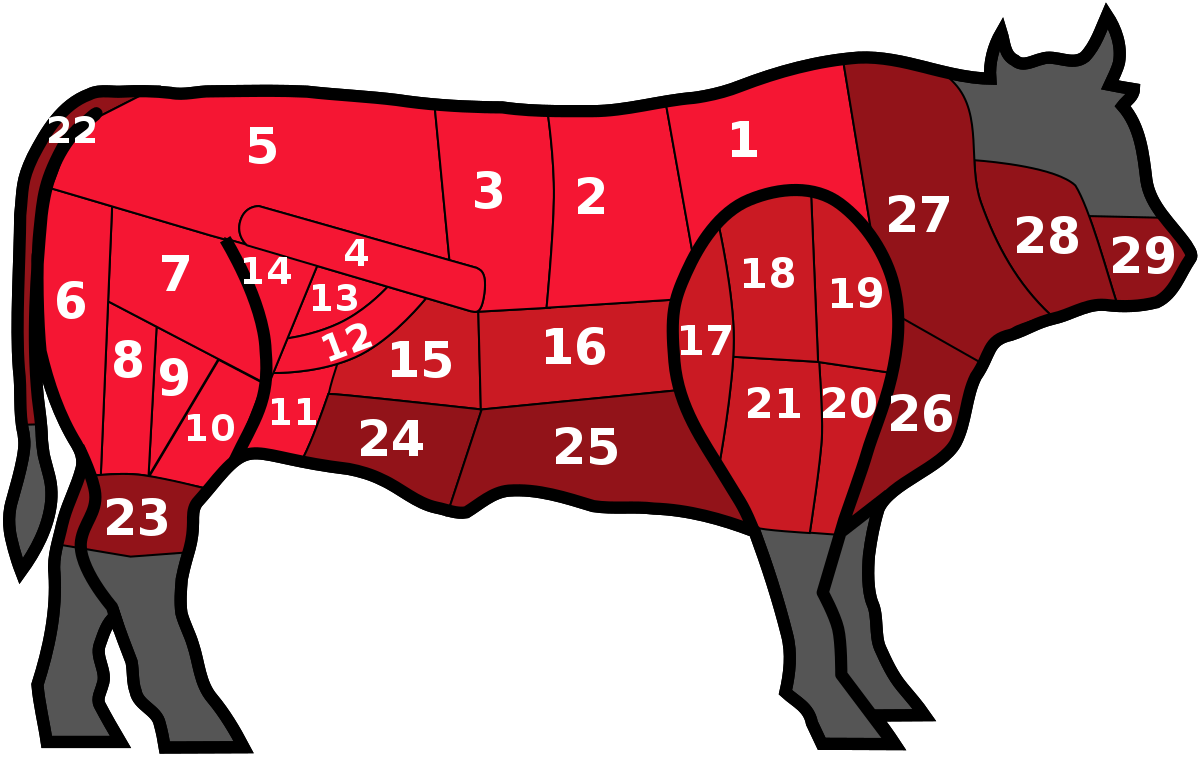

La viande bovine fait l'objet de diverses certifications. On compte notamment 3 appellations d'origine contrôlée (AOC) concernant cette viande en France : le taureau de Camargue, la Maine-Anjou et le fin gras du Mézenc, ainsi que de très nombreux labels rouges. Le schéma de découpe est propre à chaque culture, les Canadiens francophones utilisent le schéma anglosaxon.

Le marché mondial de la viande est complexe, puisque faisant apparaître deux zones : une zone Pacifique comprenant les États-Unis, l'Océanie et l'est de l'Asie et une zone Atlantique comprenant notamment l'Europe et l'Amérique du sud. La zone Pacifique, qui est indemne de la fièvre aphteuse, n'importe pas d'animaux issus de la zone contaminée. De l'autre côté, l'Europe interdit l'utilisation d'hormones pour améliorer la croissance des animaux et n'importe donc pas de viande d'Amérique du Nord où elles sont largement utilisées.

| Rang | Pays | Production (t) | Rang | pays | Production |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | États-Unis | 11 207 | 10 | Canada | 1 425 |

| 2 | Brésil | 7 774 | 11 | Allemagne | 1 258 |

| 3 | Chine | 6 267 | 12 | Italie | 1 142 |

| 4 | Argentine | 2 700 | 13 | Ukraine | 730 |

| 5 | Russie | 2 100 | 14 | Espagne | 721 |

| 6 | Australie | 2 033 | 15 | Nouvelle-Zélande | 700 |

| 7 | France | 1 590 | 16 | Royaume-Uni | 700 |

| 8 | Mexique | 1 496 | 17 | Colombie | 690 |

| 9 | Inde | 1 483 | - |

La consommation de viande bovine est bien ancrée dans les traditions, comme en témoigne la grande diversité des méthodes de conservation de la viande et des recettes qui lui sont liées comme le bourguignon, le carpaccio, le tartare, la tête de veau.

Le travail

Les bovins peuvent être utilisés comme animal de trait. Ils développent en effet une bonne puissance de travail et sont résistants à l'effort. On utilise généralement des mâles, souvent castrés, mais les vaches constituent une alternative intéressante, fournissant lait et veau pour le renouvellement, bien que leur force de traction soit moindre.

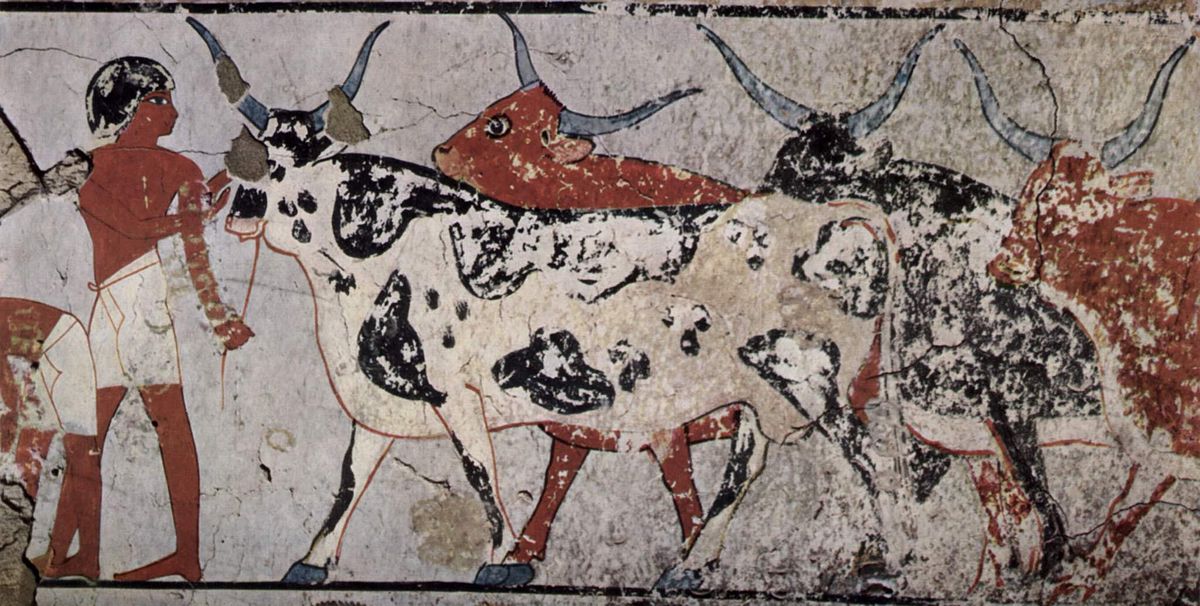

On estime que l'homme a commencé à atteler des bovins à des araires ou des véhicules à roues au cours du IVe millénaire avant J-C. Ces techniques inventées dans l'ancien croissant fertile ou en Ukraine ont par la suite connu un développement mondial. Ainsi, les bœufs ont été utilisés pour tirer des charrettes ou travailler les sols dans une vaste partie de l'Europe, mais également en Asie et en Égypte. Cette pratique était encore largement répandue en Europe au Moyen-Âge, le bœuf demeurant le principal animal de trait, même si l'utilisation du cheval était en développement. Dans les pays industrialisés, la mécanisation a emboîté le pas à la traction bovine et celle-ci n'est plus guère utilisée aujourd'hui.

Les bovins au travail sont la plupart du temps par paire, les animaux étant reliés par un attelage pour leur permettre d'avancer sur le même rang et ainsi de manière synchrone. Il existe plusieurs manières d'atteler les bovins. Le système le plus ancien serait le joug à cornes, également appelé joug de nuque, dont l'utilisation remonterait à l'Égypte antique : une barre en bois est placée entre les cornes de deux bovidés. L'autre système le plus courant et le joug de garrot qui s'adapte sur l'encolure des animaux.

Les attelages de bovins sont encore largement utilisés dans certains pays africains. Par exemple, au Cameroun, au Tchad et en Centrafrique, où la traction bovine a été introduite dans les années 1950 parallèlement à la culture du coton, on compte environ 230 000 paires de bovins qui sont utilisées pour le labour, et dans une moindre mesure le sarclage, le buttage et le transport par charrettes. La traction par les bovins se développe dans une vaste partie de l'Afrique sub-saharienne où elle se substitue au travail manuel. Ainsi, les bovins sont utilisés pour le transport en zones arides et la préparation sommaire des terres en zones semi-arides. La traction bovine s'implante également fortement dans les zones sub-humides où les cultures annuelles telles que le coton, le manioc, le riz et le maïs sont possibles, mais elle est également présente dans les zones plus montagneuses, comme dans les montagnes éthiopiennes où elle est millénaire. À Madagascar, où les charrettes à bœuf sont omniprésentes, la race rénitello a été développée pour satisfaire la demande en animaux de trait.

Autres utilisations

Les bovins peuvent avoir des utilisations autres que les trois principales évoquées ci-dessus. Par exemple, les sous-produits de leur élevage peuvent être intéressants. Ainsi, leurs déjections ont un fort pouvoir fertilisant. Les bouses sont également utilisées dans certains pays comme moyen de chauffage, ou comme élément de construction. Certains peuples d'éleveurs nomades ou semi-nomades d'Afrique, dont notamment les Massaïs, récoltent le sang de leurs animaux au niveau de la veine jugulaire avant de le consommer. Cela permet de tirer un complément alimentaire sans tuer leurs animaux. Ce sang a également un rôle important dans les cérémonies et les cultes de ces ethnies. Il est aujourd'hui envisagé d'utiliser l'hémoglobine bovine comme substitut du sang humain. Les cornes ont longtemps été utilisées pour la fabrication de boutons ou de peignes, mais c'est dans la coutellerie que son utilisation est la plus remarquée, notamment avec le couteau de Laguiole. Les cuirs sont quant à eux utilisés en maroquinerie.

Les bovins peuvent également être voués à des activités de loisirs. C'est par exemple le cas pour la tauromachie et ses diverses variantes, très populaires dans le sud de la France et en Espagne. Aux États-Unis, le taureau est un animal de rodéo. Dans certaines vallées suisses, des combats de vache sont organisés lors de la mise au pâturage des animaux, tradition nommée combats de reines.

Perspectives

D’après les estimations de la FAO, la production mondiale de viande devrait plus que doubler, passant de 229 millions de tonnes en 1999/2001 à 465 millions de tonnes en 2050, tandis que celle de lait devrait grimper de 580 à 1 043 millions de tonnes.

Conséquence écologique de l'élevage

Lors de leur rumination, les bovins dégagent du méthane, et par ce biais sont responsables de 18 % des gaz a effet de serre émis à l'échelle de la planète. La quantité de bovins élevés n'est pas sans incidence sur le réchauffement climatique. « L'élevage est un des premiers responsables des problèmes d'environnement mondiaux aujourd'hui et il faudrait y remédier rapidement », selon Henning Steinfeld, porte-parole de la FAO et coauteur d'un rapport sur le sujet. Les dégâts occasionnés par les déjections sur les ressources en eau, la destruction de zones naturelles pour établir des pâturages, la non-adéquation de certaines zones avec la présence de bovins (raisons climatiques, zoologiques, ou fragilité des sols), la concurrence de production avec des zones agricoles conduisant à une surexploitation de ces dernières, font de la gestion de la quantité de bovins une problématique importante dans la gestion de l'environnement. L'exemple de l'introduction des bovins en Australie révèle bien les problèmes qu'ils peuvent poser. En effet, la faune locale ne comportait pas les insectes nécessaires, notamment des coléoptères de la famille des Scarabaeidae, adaptés à ce type d'excréments. Or l'absence de recyclage efficace provoquait une dégradation des sols, une croissance d'espèces herbacées indésirables et le pullulement de deux espèces de mouches (Haematobia irritans et surtout de Musca vetustissima, deux espèces nuisibles pour les troupeaux). Face à ces contraintes, les autorités australiennes n'ont pas vu d'autres alternatives que l'introduction d'espèces étrangères.

Toutefois, les bovins peuvent également avoir un intérêt dans la gestion de l'environnement. En effet, le pâturage en zone de montagne permet de limiter les risques d'avalanches qui sont maximum sur des zones non entretenues par la pâture. Les vaches sont également utilisées dans certains massifs comme celui des Maures pour réduire les risques d'incendies en consommant les graminées dans lesquelles peut se développer le feu. En Gironde, des animaux de race Aure-et-saint-girons permettent d'entraver la prolifération de plantes aquatiques envahissantes comme le myriophylle du Brésil tandis que des bovins Highland veillent à empêcher l'enfrichement des prairies humides du parc naturel régional des Boucles de la Seine normande. Les vaches permettent de maintenir les paysages typiques de nos campagnes et contribuent à l'ouverture du paysage. De nombreuses plantes, telles que la jonquille et la cardamine des prés dans le Morvan, ou le panicaut dans le Morbihan et bon nombre d'orchidées de prairies humides doivent en partie leur présence à celle des bovins. Certains ornithologues ont par ailleurs démontré que sur la réserve naturelle de Chérine dans la Brenne la présence de bovins pour limiter la prolifération des roseaux était favorable au maintien d'une biodiversité végétale comme animale en bord d'étangs.