Bos taurus - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Description

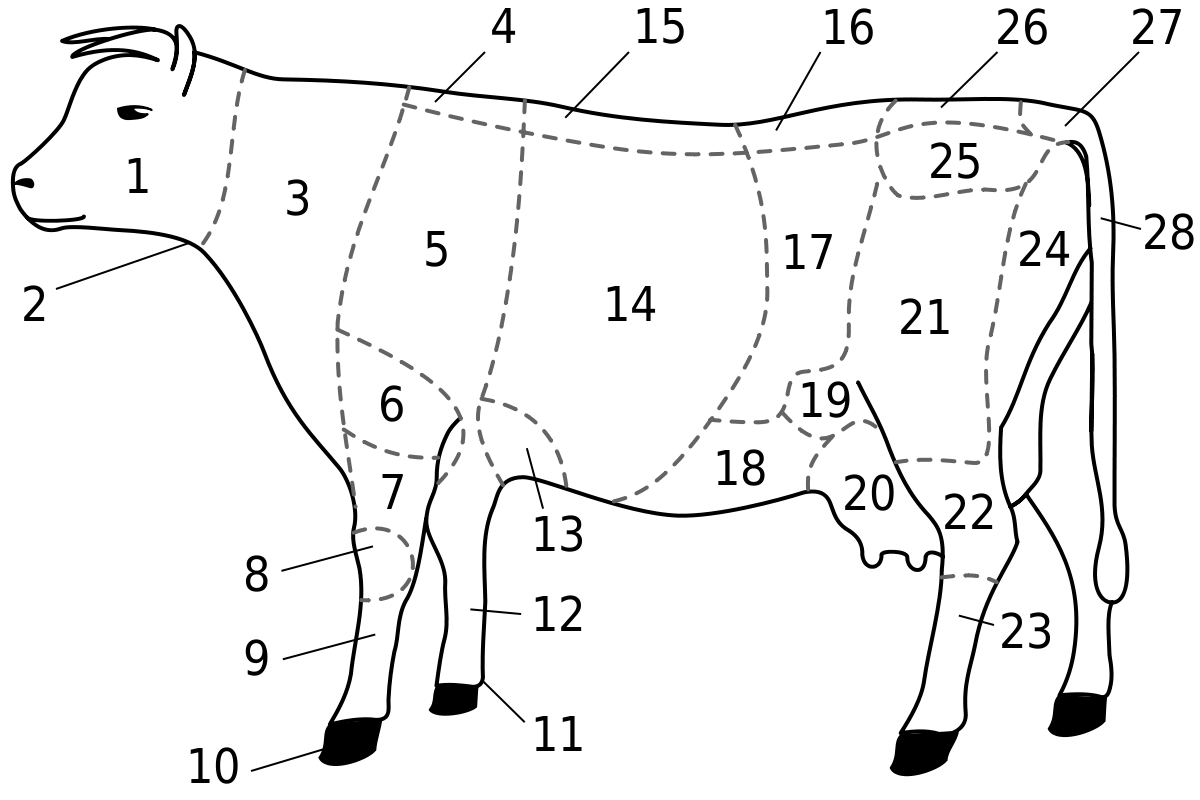

Anatomie

Bos taurus est un grand animal robuste, qui pèse en moyenne 750 kg, avec de larges variations (entre 150 et 1 350 kg), pour une taille au garrot variant entre 120 et 150 cm suivant la race et l'individu.

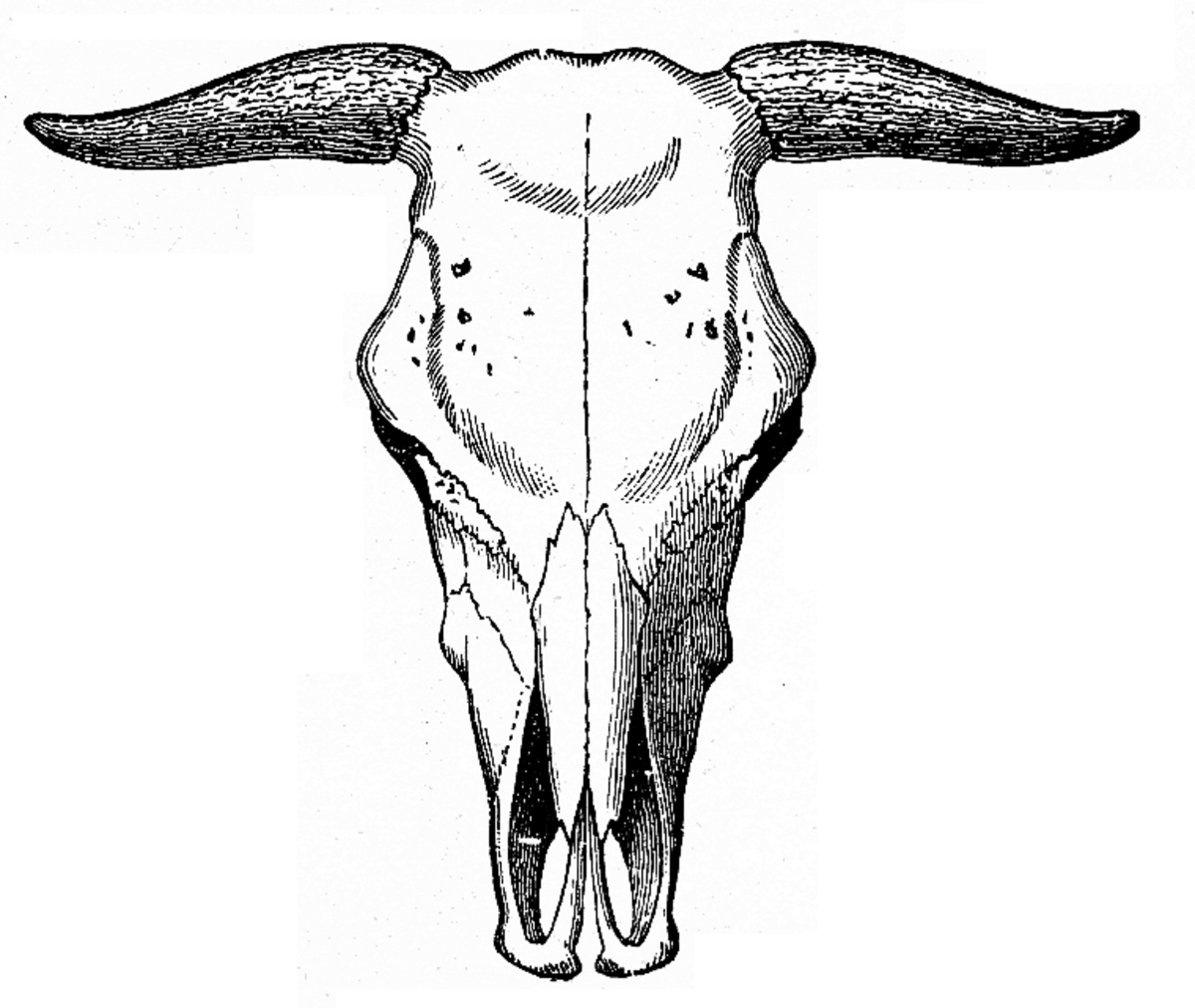

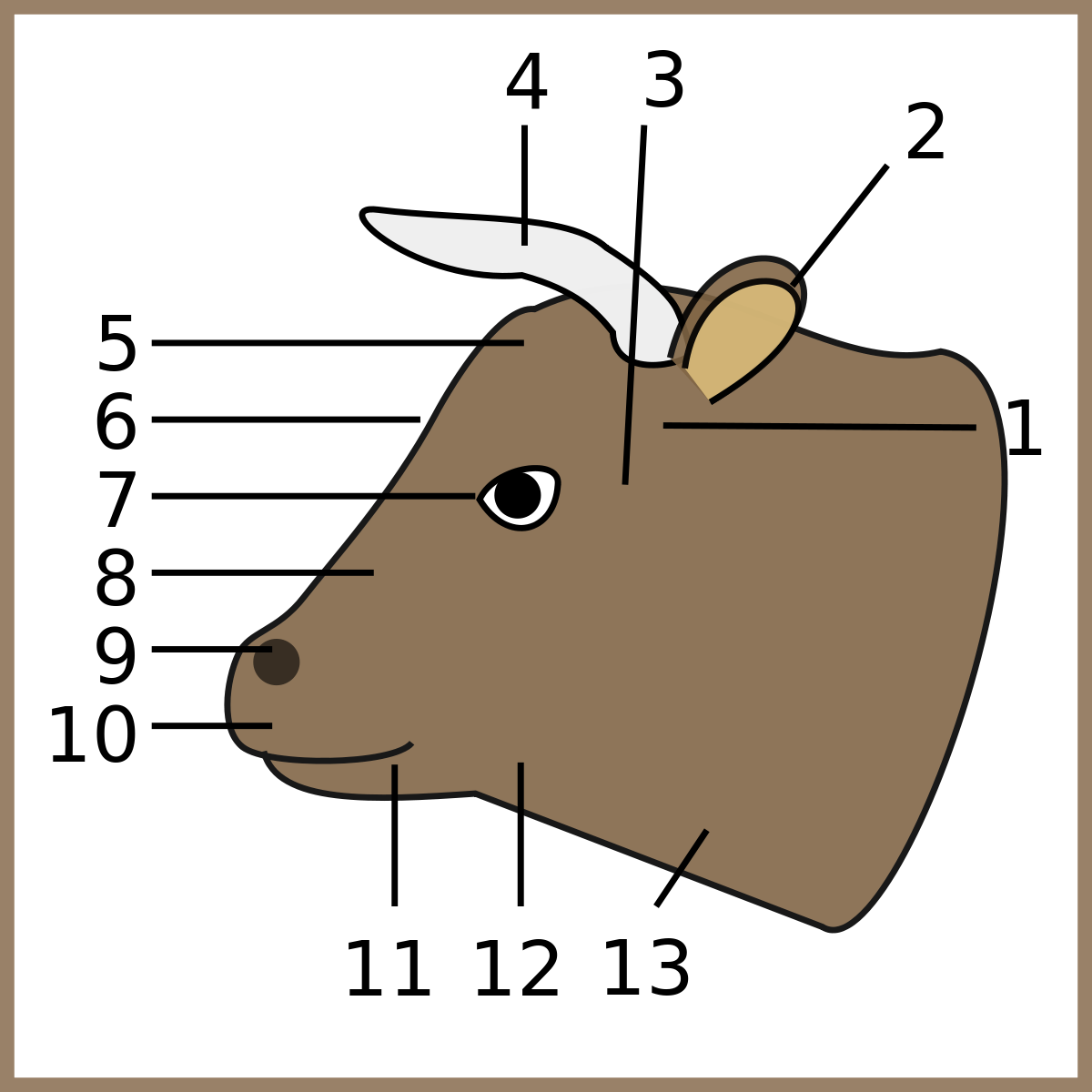

Sa dentition est adaptée à la nourriture fourragère. Elle est composée de 32 dents chez l'adulte : huit incisives inférieures, quatre prémolaires et trois molaires par demi-mâchoire. Les incisives sont coupantes et orientées vers l'avant. Elles permettent de couper l'herbe. Les bovins n'ont pas d'incisives supérieures. Celles-ci sont remplacées par un bourrelet gingival. Les mâchoires sont adaptées au mouvement circulaire qui permet à l'animal de brouter l'herbe. Leurs molaires leur permettent de broyer les végétaux afin qu'ils soient suffisamment fins pour être digérés convenablement. Leur langue protractile est recouverte de papilles cornées qui la rendent rêche au contact. Le mufle est large et épais. Le front est assez vaste, plat, et porte des poils crépus et épais à son sommet : le chignon. Entre la ligne des yeux et le mufle, le front se prolonge par le chanfrein. L'animal possède deux cornes creuses, dont la taille varie suivant les animaux, de chaque côté de son crâne. Les cornes sont généralement orientées vers le haut, ou latéralement, et leur forme rappelle les branches d'une lyre. Les oreilles sont basses et en forme de cornets, pendantes chez les zébus. Elles sont couvertes de poils fins à l'extérieur et de poils longs à l'intérieur des pavillons. Les yeux sont légèrement globuleux.

Bos taurus a une encolure courte et large, et un fanon qui pend au-dessous de la poitrine. Sa queue est longue et touffue à son extrémité que l'on appelle toupillon. Elle s'attache très haut, dans un renfoncement situé entre les os du bassin. Le dos est légèrement creux. Les zébus possèdent une bosse juste après l'encolure. Le bassin est saillant et les hanches larges et plates. Les femelles possèdent un pis attaché sous le ventre à l'arrière de l'animal et maintenu par des ligaments de suspension. Il comporte quatre mamelles qui se terminent par un trayon long de 5 à 10 cm pour 2 à 3 cm de diamètre.

Son corps est recouvert de poils courts dont la gamme de couleur s'étale du blanc au noir en passant par diverses teintes de rouge et de marron. Les motifs de la robe sont également variés, pouvant être unie, pie, bringée. Comme les autres ongulés, il marche sur les doigts, au nombre de deux. Ceux-ci sont recouverts d'une enveloppe cornée qui forme un sabot.

La température moyenne (anale) est de 39 °C, variant entre 38,5 °C et 39,2 °C.

Appareil reproducteur

Mâle

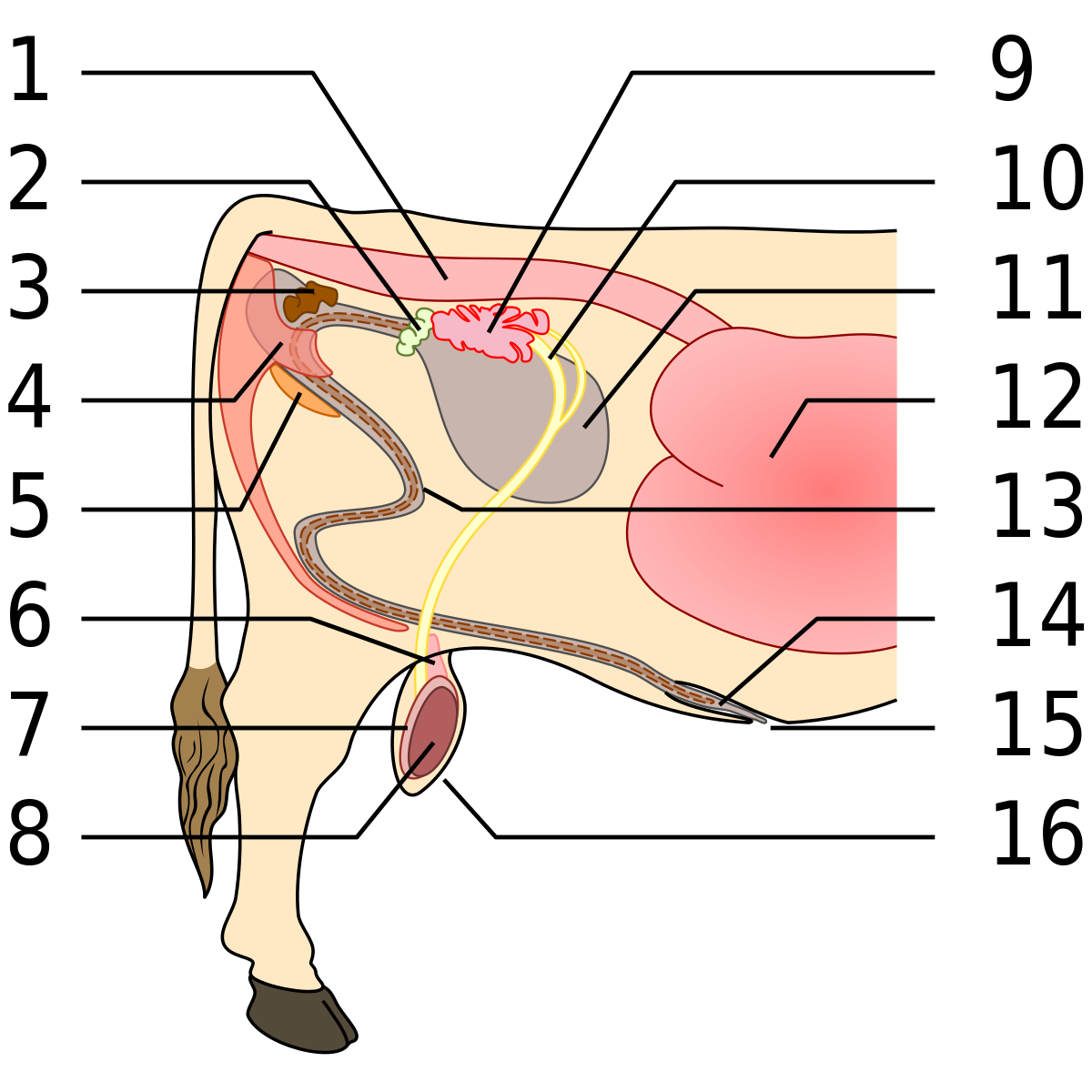

Les testicules du jeune sont d'abord localisées en position abdominale avant de migrer vers le sac scrotal. Ils pèsent généralement 800 g à eux deux. Ils sont recouverts d'une membrane fibreuse non élastique, l'albuginée, reliée au muscle cremaster qui peut faire varier leur hauteur. Au testicule est accolé l'épididyme, constitué des canaux afférents. Sa tête est très appliquée au testicule et communique avec celui-ci par plusieurs conduits, et sa queue, plus fine, débouche sur le canal déférent. C'est dans l'épididyme que les spermatozoïdes finissent leur maturation. Le canal déférent se connecte à l'urètre au même endroit que les vésicules séminales. Ces dernières sont des glandes lobulées qui mesurent entre 8 et 15 cm de long, pour 3 à 5 cm de largeur et 1 à 2 cm d'épaisseur. Elles forment avec la prostate et les glandes de Cowper les glandes annexes, qui sécrètent divers composants du sperme. La prostate du taureau est de petite taille et dispersée autour de l'urètre. Les glandes de Cowper, de la taille d'une châtaigne, sont localisées dans la portion postérieure de l'urètre. Le pénis mesure entre 80 et 110 cm. Il est composé de tissus faiblement érectiles, mais cela est compensé par son inflexion en forme de S, appelée S pénien ou inflexion sigmoïde, qui est capable de se déplier et permettre l'allongement de l'organe en dehors du fourreau au moment de l'accouplement. Le fourreau, d'une longueur de 35 à 40 cm pour un diamètre de 3 cm, se situe quelques centimètres en arrière de l'ombilic.

Femelle

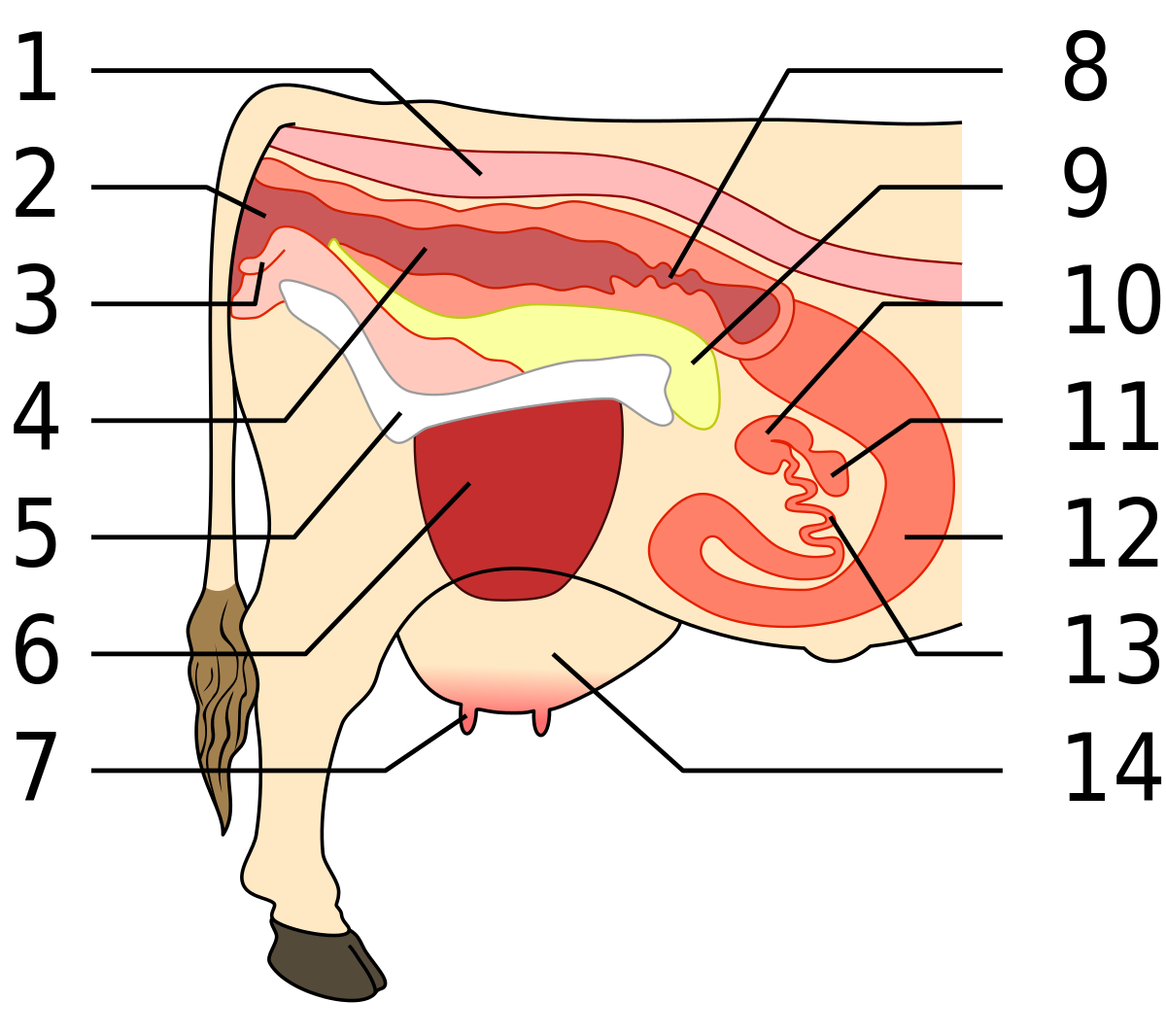

Les ovaires de la vache sont localisés à mi-hauteur du corps de l'ilium, à 40 cm de la vulve. Ils sont de petite taille (10 à 20 g) et en forme d'amande. Les ovaires sont contenus dans des bourses ovariques qui s'ouvrent sur les oviductes. C'est dans l'oviducte que se déroule la fécondation et les premiers stades de développement de l'embryon. L'oviducte est composé d'un infondibulum ouvert sur la bourse ovarique, d'une ampoule et d'un isthme rétréci qui débouche dans la corne utérine. L'utérus, organe de la gestation, est séparé en deux cornes utérines de 35 à 40 cm légèrement circonvolutionnées. Le col de l'utérus mesure une dizaine de centimètres. Ses plis en collerette lui donnent la forme d'une fleur épanouie quand on l'observe de face. Le vagin est relativement long : 30 cm de long pour 5 à 6 cm de diamètre. Il s'arrête au niveau du méat urinaire et des vestiges de l'hymen. La vulve mesure seulement 10 cm. Elle débouche sur les deux lèvres et le clitoris.

Appareil digestif

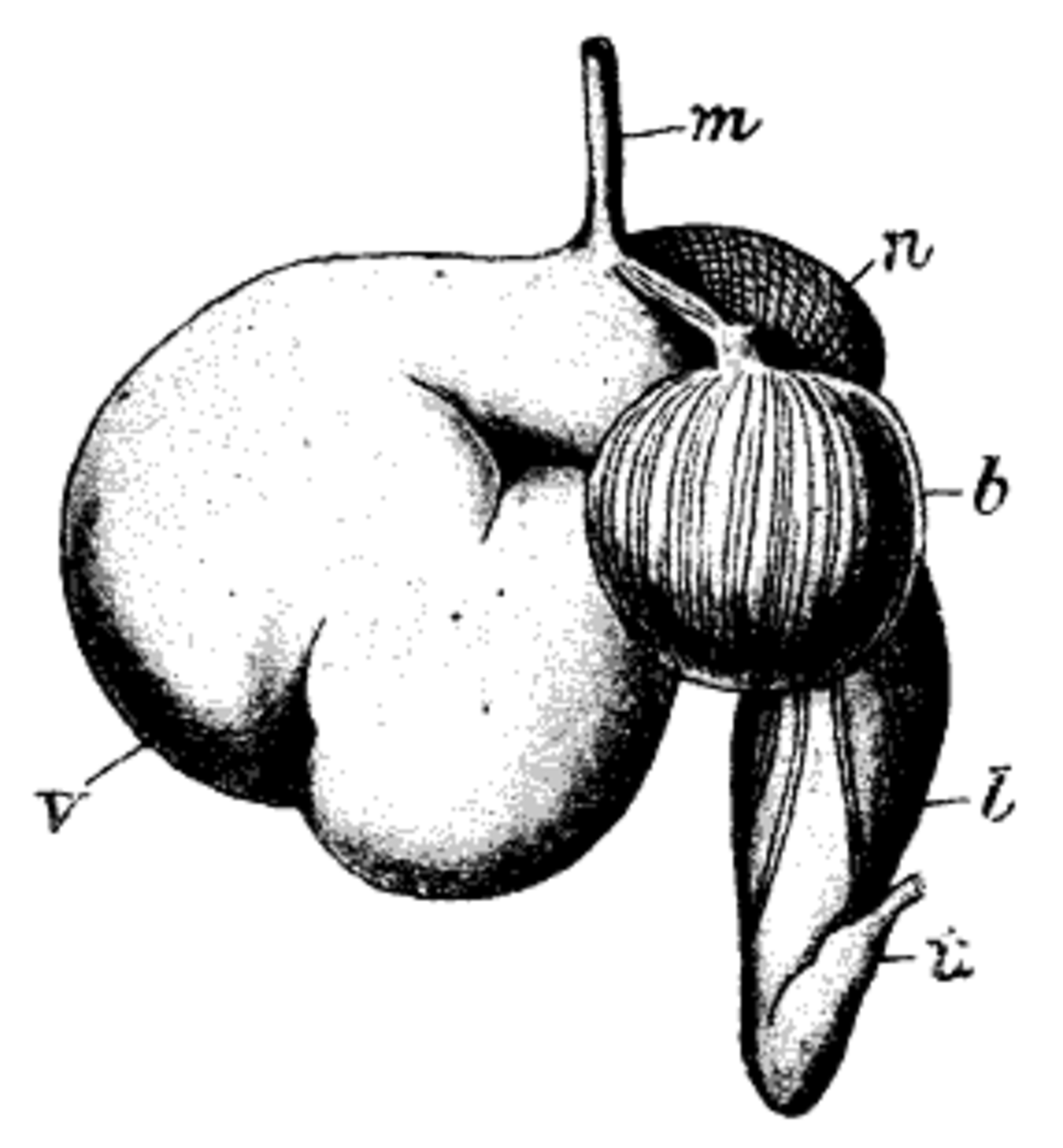

m. œsophage, v. rumen ou panse, n. réticulum ou réseau, b. omasum ou feuillet, l. abomasum ou caillette, t. début des intestins.

Les bovins passent environ huit heures par jour à l'ingestion de leur alimentation. Ils attrapent leurs aliments avec leur langue agile et rêche, et leurs incisives leur permettent de couper l'herbe contre leur bourrelet gingival. Un léger mouvement de la tête vers l'arrière facilite la coupe de l'herbe. En procédant de cette façon, les bovins peuvent sélectionner les aliments qu'ils consomment, et cela est d'autant plus flagrant au pâturage où ils laissent beaucoup de refus.

L'appareil digestif des bovins est caractéristique des ruminants. Il se caractérise par la présence de trois pré-estomacs, la panse, le réseau et le feuillet, et de l'estomac proprement dit, permettant par la rumination de digérer la cellulose. Le premier compartiment par lequel passent les aliments est la panse ou rumen. À son entrée se tient un repli de peau, la gouttière œsophagienne, qui permet au lait chez le jeune et à l'eau chez l'adulte de passer directement de l'œsophage au feuillet. La panse est la partie la plus importante et représente environ 80 % du volume total. Sa paroi est tapissée de papilles ruminales. Elle contient plusieurs milliards de micro-organismes. Ces micro-organismes dégradent les glucides contenus dans l'alimentation des animaux pour former des acides gras volatils qui sont absorbés par la paroi de la panse. Il s'agit là de la principale source d'énergie pour les bovins. Les acides gras formés sont principalement de l'acide acétique, de l'acide propionique et de l'acide butyrique, qui représentent respectivement 60 %, 20 % et 15 % des acides gras volatils ingérés pour une alimentation classique à base de fourrages, mais les proportions varient fortement suivant la ration. C'est également dans la panse que se joue la nutrition azotée des ruminants. En effet, les matières azotées ingérées sont transformées en ammoniac par les micro-organismes. Ces derniers utilisent alors cet ammoniac pour produire leur propre matière azotée, cela grâce à l'énergie fournie par les glucides présents dans l'alimentation. Les micro-organismes sont ensuite ingérés par l'animal et les protéines qu'ils ont synthétisées sont assimilées sous forme d'acides aminés. Le pH dans le rumen peut varier entre 7 et 5,5 suivant l'alimentation en conditions normales. La salive excrétée durant la rumination a un bon pouvoir tampon et permet de maintenir le pH à ces valeurs.

Le réticulum ou réseau a pour fonction de trier les particules alimentaires. Les plus grosses sont refoulées dans la panse avant d'être mastiquées une nouvelle fois dans le processus de rumination. Les plus fines peuvent passer dans le feuillet.

Le feuillet assure l'essentiel de l'absorption de l'eau contenu dans les aliments.

L'estomac, appelé caillette, va participer à la digestion enzymatique des particules alimentaires et des bactéries provenant de la panse grâce à la production de suc gastrique.

Perceptions sensorielles

La vue

Les bovins ont un champ visuel très large, accru par la forme allongée de leur pupille qui leur permet d'avoir une vision panoramique à 330 ° sans bouger la tête. Ce champ visuel comprend une zone de vision binoculaire devant l'animal, où la vision est nette et la perception du relief possible, permettant à l'animal d'évaluer les distances, et une zone de vision monoculaire sur les côtés de l'animal, où la vision est un peu moins nette et l'appréciation du relief moins bonne. Sans tourner la tête, les bovins ne voient pas derrière eux. Il y a également une zone d'ombre entre 0 et 20 cm et de leur mufle où ils voient très mal. Leur cristallin est globuleux, ce qui leur permet de voir très nettement les objets très proches d'eux, comme l'herbe qu'ils pâturent. En revanche, leur vision de loin ne leur permet pas de distinguer des détails, et elle nécessite un temps de mise au point important. Les bovins arrivent à distinguer des mouvements infimes, imperceptibles pour l'homme. Ils ont besoin d'un temps important pour s'adapter à un changement de lumière, et perçoivent parfois des zones trop lumineuses ou des alternances entre zones d'ombre et zones de lumière comme des obstacles. La perception des couleurs des bovins est peu connue, mais on considère généralement qu'ils sont surtout réactifs aux couleurs ayant une longueur d'onde proche du rouge, alors qu'ils distinguent mal le vert, le bleu ou le gris.

Le goût

Les bovins peuvent distinguer les quatre goûts primaires : le sucré, le salé, l'amer et l'acide. Les récepteurs pour chacun de ses goûts sont localisés sur des parties différentes de la langue. Ils préfèrent tout particulièrement le sucré, puis l'amer, le salé, et enfin l'acide.

L'ouïe

Les bovins ont une perception auditive fine, qui leur permet notamment d'entendre des sons à des fréquences très hautes (ultrasons jusqu'à 35 000 Hertz). Ils localisent la provenance du son avec une précision moindre que l'homme. Le pavillon mobile de leurs oreilles peut se diriger vers la source de son. Certains bruits aigus ou inhabituels peuvent engendrer une surexcitation des animaux génératrice de stress.

L'odorat

Le sens de l'olfaction est très développé chez les bovins. Il joue un rôle dans la communication, les animaux se reconnaissant à l'odeur, mais aussi par le biais des phéromones. Celles-ci sont produites par les glandes anales, urogénitales, buccales ou cutanées, et peuvent véhiculer des informations diverses, généralement liées à la reproduction, qui vont influer sur le comportement des autres animaux qui les captent par l'intermédiaire de leur organe voméro-nasal. Le comportement des mâles lorsqu'ils perçoivent ces signaux est caractéristique : ils relèvent la tête, retroussent la lèvre supérieure et ont une respiration saccadée, pour que la muqueuse nasale s'imprègne bien des phéromones. Les odeurs peuvent aussi permettre aux animaux de reconnaître un animal stressé.

Le toucher

Dans le toucher, on distingue la sensibilité tactile, la sensibilité douloureuse et la sensibilité thermique. Les zones les plus sensibles au toucher sont celles où la peau est la plus fine : les joues, l'encolure, l'attache de la queue, l'intérieur des cuisses, la mamelle et la vulve. Les récepteurs à la douleur sont eux présents en plus grand nombre à l'intérieur des naseaux et à la base des cornes. La sensibilité thermique des animaux les renseigne sur la température ambiante, l'humidité et la vitesse du vent.

Autres perceptions

Les bovins sont plus sensibles aux champs électriques que les humains. Par ailleurs, ils peuvent être perturbés par les champs magnétiques comme les ondes TV et radios.

Comportement et caractère

L'espèce est grégaire. Au sein du groupe, il existe des relations de dominance entre animaux, qui s'établissent au cours de combats lors de la formation du troupeau, et qui aboutissent sur la constitution d'une hiérarchie. Une fois cette hiérarchie établie, elle ne sera plus remise en cause. Les animaux peuvent également développer des relations d'affinité entre eux. Celles-ci se traduisent souvent par des léchages et une proximité des animaux. Dans le groupe, on observe également l'apparition d'un leadership chez certains animaux, sans lien avec la hiérarchie. Le leader initie généralement les déplacements du troupeau. Il a une meilleure vision de l'espace et une bonne mémoire de l'environnement.

Alors que la docilité est généralement une qualité recherchée pour les animaux d'élevage, on recherche chez certaines races une certaine agressivité liée à des usages spécifiques : tauromachie, combats de reines en Suisse.

Les bovins communiquent entre eux par le biais des odeurs et des phéromones. Ils sont capables de se reconnaître individuellement par leurs odeurs dans un groupe d'une taille raisonnable. Leur odorat permet également de percevoir les émotions de leurs congénères, et notamment les situations de peur ou de stress. La posture de la tête est également un moyen de communication. Elle exprime les principales humeurs et comportements que les bovins peuvent adopter (soumission, alerte, fuite ou menace).

| Fichier audio |

|---|

| Meuglement d'une vache (info) |

Le cri de l'espèce est le meuglement ou le beuglement. Il peut exprimer diverses situations : souffrance, faim, soif, appel d'un veau ou d'un congénère.

Reproduction

Physiologie

L'âge à la puberté varie fortement suivant la race, de 10 à 12 mois pour certaines races laitières jusqu'à 24 mois chez certaines races locales africaines. Plus qu'à l'âge, la puberté est liée au poids de l'animal. On considère généralement qu'un animal atteint la puberté lorsqu'il approche 50 à 60 % de son poids adulte. Il n'y a pas de saison de reproduction chez les bovins : ils peuvent se reproduire tout au long de l'année.

Le cycle sexuel a une durée de 21 jours en moyenne. On peut le diviser en quatre parties distinctes. Tout d'abord, l'œstrus qui dure une dizaine d'heures et correspond à la période d'acceptation du mâle, également appelé chaleurs. Les chaleurs sont marquées par un comportement particulier de la vache, qui est particulièrement agitée, beugle fréquemment, renifle ses congénères, tente de les chevaucher et s'immobilise lorsqu'elle est elle-même chevauchée. Suit ensuite le métœstrus, d'une durée de 6 jours, au cours duquel se déroule l'ovulation, environ 15 heures après la fin de l'œstrus, et la formation du corps jaune. L'étape suivante est le diœstrus qui dure 12 jours et correspond au développement maximal du corps jaune. La progestérone que celui-ci synthétise empêche toute ovulation. La quatrième et dernière étape du cycle et le proœstrus, 3 jours qui voient le corps jaune se résorber progressivement avant un nouvel œstrus et le début d'un nouveau cycle. Le cycle œstral chez les génisses n'ayant pas atteint l'âge de la puberté, et les vaches gestantes ou en anœstrus pour des raisons physiologiques ou pathologiques.

Au cours du cycle sexuel, les follicules croissent par vagues successives appelées vagues folliculaires. Ces vagues correspondent au développement synchrone tous les 7 à 9 jours de follicules d'une taille comprise entre 3 et 5 mm de diamètre. La phase de début de développement des follicules est appelée recrutement. Il est initié par une synthèse croissante de FSH suite à la forte diminution de la concentration en œstradiol qui suit l'œstrus. La phase qui suit est la sélection au cours de laquelle la plupart des follicules produisent de l'œstradiol et de l'inhibine. L'action conjuguée de ces deux hormones provoque une diminution de la concentration en FSH et l'atrésie d'un certain nombre de follicules, laissant 3 à 6 d'entre eux se développer. Au final, un seul follicule, d'une taille supérieure aux autres, devient dominant et provoque la régression des autres follicules. Il éjecte ensuite son ovule si le contexte hormonal est favorable. Au cours d'un même cycle il peut y avoir entre une et quatre vagues folliculaires successives, mais généralement on en compte deux voire trois.

La gestation dure environ neuf mois. Le vêlage est suivi d'une période d'absence de chaleurs : l'anœstrus post-partum, qui peut être plus ou moins long (de 30 à 80 jours). L'involution utérine dure 30 jours en moyenne.

Intervention humaine

L'homme intervient énormément dans la reproduction des bovins.

L'insémination artificielle est utilisée chez les bovins depuis les années 1940. L’inséminateur se substitue au taureau en introduisant une paillette de sperme dans les voies génitales de la femelle. Le sperme est conservé dans l’azote liquide avant d’être employé. Cette technique permet d’obtenir un nombre de descendants beaucoup plus important pour un taureau que par reproduction naturelle. Les taureaux utilisés en insémination sont donc des taureaux qui ont des qualités particulièrement intéressantes pour l’éleveur, qui favorise par l’emploi de cette méthode l’amélioration de la génétique de son troupeau.

Le transfert d'embryon est une technique consistant à faire produire un nombre important d’embryons à une même vache par le biais de traitements hormonaux, puis de transférer ces embryons dans l’utérus d’autres vaches pour qu’ils se développent. Cela permet notamment de faire faire un nombre de veaux plus élevé à des vaches de qualité. Cela implique des traitements hormonaux pour synchroniser les cycles sexuels des donneuses mais aussi des receveuses, car l’utérus doit être dans une phase particulière au moment du transfert après 7 jours.

Le clonage correspond à la création artificielle d’individus identiques. Il existe deux types de clonage. Tout d'abord, le clonage embryonnaire, utilisé chez les bovins depuis les années 1980 consiste à une scission de l'embryon de manière à obtenir des animaux identiques. Cette méthode trouve principalement son intérêt dans le domaine de l’expérimentation puisqu’elle permet d'avoir des individus identiques sur le plan génétique et de comparer leurs réactions respectives à certaines situations. Mais quand on parle de clonage aujourd’hui, on parle surtout de clonage somatique, qui consiste à recréer un animal à partir d’une cellule somatique d’un individu vivant. Le premier bovin issu de cette méthode était la vache Marguerite clonée par l’Inra en 1998. Le clonage somatique pourrait permettre par exemple de recréer un animal d’exception pour la reproduction et ainsi améliorer la sélection des animaux d’élevage, ou de créer des animaux transgéniques. Toutefois de nombreux problèmes apparaissent en pratique, comme la naissance de veaux trop gros ou la non-viabilité des animaux obtenus, ce qui limite les retombées du clonage.

L'alimentation

L'alimentation est constituée de tiges, feuilles, graines et racines de nombreuses plantes. Certaines substances comme les lignines et les tannins ne sont pas digestibles. Au pâturage, les plantes consommées préférentiellement par les bovins sont les poacées. Certaines ont été privilégiées dans les prairies artificielles du fait de leur appétence ou leur rendement, comme le ray-grass anglais, le ray-grass d'Italie, le dactyle, la fétuque ou le brome. Les fabacées sont également des plantes appréciées des bovins, et une source importante d'azote lorsque ceux-ci sont au pâturage. Parmi les plus fréquentes on compte le trèfle blanc, le trèfle violet, le lotier et la luzerne.

Pour nourrir leurs animaux lorsque la pousse de l'herbe n'est plus suffisante, les éleveurs utilisent des fourrages récoltés durant le printemps ou l'été qui ont été conservés. On distingue plusieurs types de fourrages conservés suivant la méthode employée pour leur conservation. Le foin en est un parfait exemple. Il s'agit d'herbe fauchée en été que l'on fait sécher au soleil avant de la récolter. Une autre méthode de conservation utilisée est celle qui conduit à la formation d'ensilage. Elle s'appuie sur la fermentation des glucides solubles contenus dans les fourrages par des bactéries lactiques pour faire diminuer le pH du fourrage et empêcher l'action des bactéries putréfiantes. Les ensilages sont conservés en milieu anaérobie (généralement couverts par une bâche en plastique) pour empêcher sa détérioration par des bactéries aérobies. Ils peuvent être produits à base d'herbe ou de maïs, ce dernier étant particulièrement riche et ayant permis de fortes augmentations de production des animaux lors de son introduction en France dans les années 1980. Les ensilages sont interdits par le cahier des charges de certains fromages AOC comme le gruyère et l'emmental car on les accuse de contenir de fortes teneurs en germes butyriques qui affectent la qualité de la transformation fromagère. On peut également nourrir les animaux avec de la paille, mais cet aliment qui a une forte teneur en lignine indigestible n'est pas très nourrissant. Elle peut être traitée avec de l'ammoniac ou de la soude afin d'améliorer sa digestibilité par les ruminants.

Pour des raisons de production laitière ou de vitesse de croissance, les élevages intensifs modernes, outre le fourrage traditionnel, fournissent à leurs animaux des compléments concentrés énergétiques ou protéiques mais aussi des compléments minéraux et vitaminés. Ces compléments peuvent être apportés sous différentes formes. En premier lieu, ce sont les céréales qui permettent d'apporter de l'énergie aux animaux. Parmi elle on recense notamment le blé, le triticale, l'orge, l'avoine, le millet, le sorgho et le maïs. Les racines et les tubercules sont un exemple de compléments énergétiques utilisés. Les betteraves, riches en sucres solubles, les pommes de terre et le manioc, riches en amidon, sont des aliments particulièrement riches en énergie. Ce sont souvent leurs sous-produits qui sont utilisés, comme la mélasse et la pulpe de betterave sucrière, résidus de la cristallisation des sucres de la betterave.

Les sources de protéines les plus courantes sont les tourteaux, résidus du pressage de graines d'oléagineux pour en extraire leur huile. Les principaux tourteaux utilisés sont les tourteaux de soja, de colza, de tournesol et de lin. Comme concentrés protéiques, on a longtemps utilisé des farines animales. Au début des années 1970, au Royaume-Uni, certaines règles d'hygiène permettant d'éviter la transmission de maladies n'ont plus été respectées. Une épizootie d'encéphalopathie spongiforme bovine s'est déclenchée. Celle-ci a été découverte en 1986 et plusieurs milliers de bovins ont dû être abattus.

Chez les bovins, les neufs vitamines hydrosolubles (B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12 et C). ne sont en général pas nécessaires parce que les bactéries de la panse les synthétisent.

Génome

Caractéristiques

L'espèce possède 30 paires de chromosomes. Une ébauche du séquençage du génome de l'espèce a été rendue publique le 6 octobre 2004 dans le cadre du « Projet international de séquençage du génome bovin » menée par différents instituts de recherche du Canada, des États-Unis, d'Australie et de Nouvelle-Zélande. Les travaux ont été conduits sur le cas d'une vache de lignée hereford nommée L1 Dominette 01449. Le génome de l'espèce comporte environ trois milliards de paires de bases, taille voisine de celle du génome humain.

Des études sur ce séquençage ont montré, en comparaison avec d'autres animaux et du fait du poids relatif, de la complexité et de l'originalité des séquences de génome en jeux, que les humains ont indubitablement sélectionnés ces animaux au moins pour la quantité de lait et de viande produite par animal.

Le génome au service de la sélection

La connaissance du génome des bovins peut s'avérer déterminante dans la sélection des animaux. En effet, elle permet le développement de la sélection assistée par marqueurs (SAM), une méthode qui consiste à repérer dans le génome des gènes ayant une influence importante dans les caractères quantitatifs comme la production de lait ou de viande, qui ont souvent un déterminisme polygénique. Ces gènes d'intérêts, nommés locus de caractères quantitatifs (LCQ) peuvent être révélé par simple génotypage et donner un bon aperçu de la qualité génétique d'un individu sans employer de méthodes longues et coûteuses comme le testage sur descendance.

En France, cette méthode a été intégrée dans les programmes de sélection des trois grandes races laitières (Prim'Holstein, montbéliarde, normande) dés 2001. En 2008 a été lancé le second programme de sélection par SAM, toujours pour ces trois races, qui se veut plus précis et plus complet du point de vue des marqueurs utilisés.