Bidonville - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Description

La majeure partie des bidonvilles, en tous cas à leur début, sont dépourvus de toute infrastructure (électrification, écoulement des eaux usées, ramassage des ordures… mais aussi écoles, postes de santé, ...). La pauvreté, la promiscuité, le manque d'hygiène et la présence de bouillons de culture réunissent les conditions de développement de foyers infectieux, pouvant être source de pandémies futures.

De nombreuses associations agissent pour améliorer cette situation et parfois des États, en rendant légale l'occupation des sols, ont investi dans l'infrastructure. Cependant, dans la majeure partie des pays du monde, la « résorption des bidonvilles » a consisté à repousser toujours plus loin du centre-ville les familles et groupes habitant ces bidonvilles. En dispersant ainsi les personnes, les réseaux de survie, fondés sur les relations entre les gens, se trouvent cassés, rendant plus aléatoire encore la possibilité de se sortir de cette situation.

Dans les pays en développement, la plupart des bidonvilles sont situés en périphérie, mais les habitants cherchent cependant à se rapprocher le plus possible de lieux où ils pourraient trouver du travail.

Généralités

Selon un rapport sur l’urbanisation mondiale durable, du Worldwatch institute (ONG, organisme de recherche indépendante), alors que la part de l'argent consacrée au logement ou au loyer ne cesse d'augmenter, plus de la moitié des 1,1 milliard de personnes censées s’ajouter à la population mondiale d’ici 2030 (environ 70 millions de terriens supplémentaires par an pour les années 2000) pourrait vivre dans des bidonvilles si l'on ne reconsidère pas les priorités de développement global.

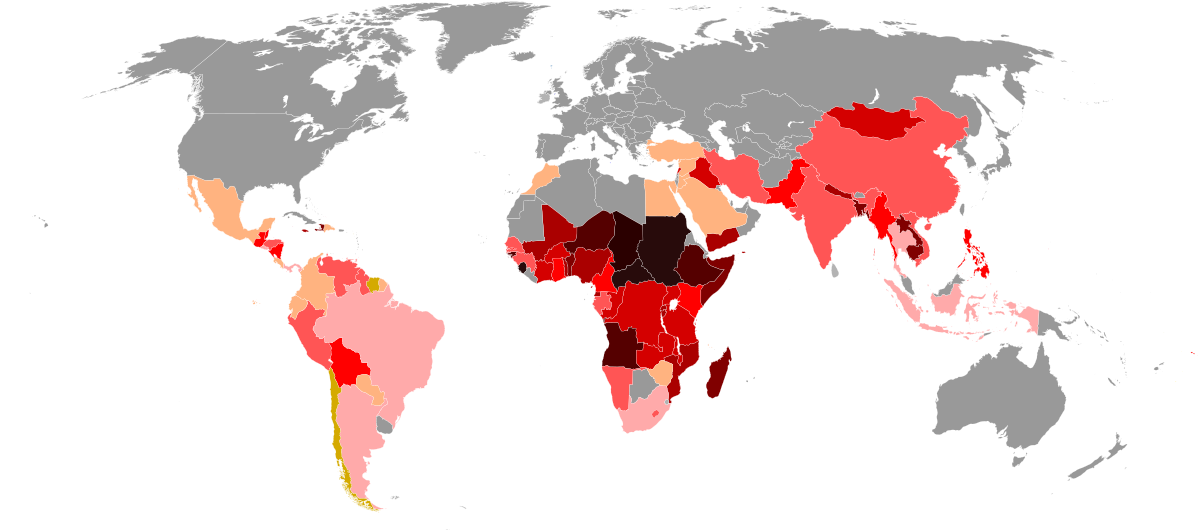

Selon un rapport des Nations unies de juin 2006, près d'un citadin sur trois habite déjà dans un bidonville. En Afrique, la croissance de ces quartiers précaires atteint 4,5 % par an. Dans les pays développés, 6,4 % de la population totale vit dans des bidonvilles ou des taudis.

Évolution

- Le nombre de personnes vivant dans des bidonvilles croît dans le monde à un rythme de 30 à 50 millions de personnes par an.

D'ici à 2050, la population des bidonvilles et des taudis, dans le monde pourrait atteindre 1.5 milliards en 2020, et 3 milliards en 2050, ( soit un tiers de la population mondiale ) si rien n'est fait pour enrayer la tendance.

Situation actuelle

| 0-10% 10-20% 20-30% 30-40% | 40-50% 50-60% 60-70% 70-80% | 80-90% 90-100% Pas de données |

| Région | Population totale | Population urbaine | Population en bidonvilles | ||

|---|---|---|---|---|---|

| Total | % de la pop. totale | Total (estimation) | % de la pop. urbaine | ||

| Régions développées | 1 194 | 902 | 75,5 % | 54,1 | 6,0 % |

| Régions en développement | 4 940 | 2 022 | 40,9 % | 869,9 | 43,0 % |

| Afrique du Nord | 146 | 76 | 52,0 % | 21,3 % | 28,2 % |

| Afrique sub-saharienne | 667 | 231 | 34,6 % | 166,2 | 71,9 % |

| Amérique latine et Caraïbes | 527 | 399 | 75,8 % | 127,6 | 31,9 % |

| Asie orientale | 1 364 | 533 | 39,1 % | 193,8 | 36,4 % |

| Asie centrale et du Sud | 1 507 | 452 | 30,0 % | 262,3 | 58,8 % |

| Asie du Sud-Est | 530 | 203 | 38,3 % | 56,8 | 28,0 % |

| Proche et Moyen-Orient | 192 | 125 | 64,9 % | 41,3 | 33,1 % |

| Océanie | 8 | 2 | 26,7 % | 0,5 | 24,1 % |

| Pays les moins avancés | 685 | 179 | 26,2 % | 140,1 | 78,2 % |

| Monde | 6 134 | 2 923 | 47,7 % | 924,0 | 31,6 % |

Bidonvilles par pays

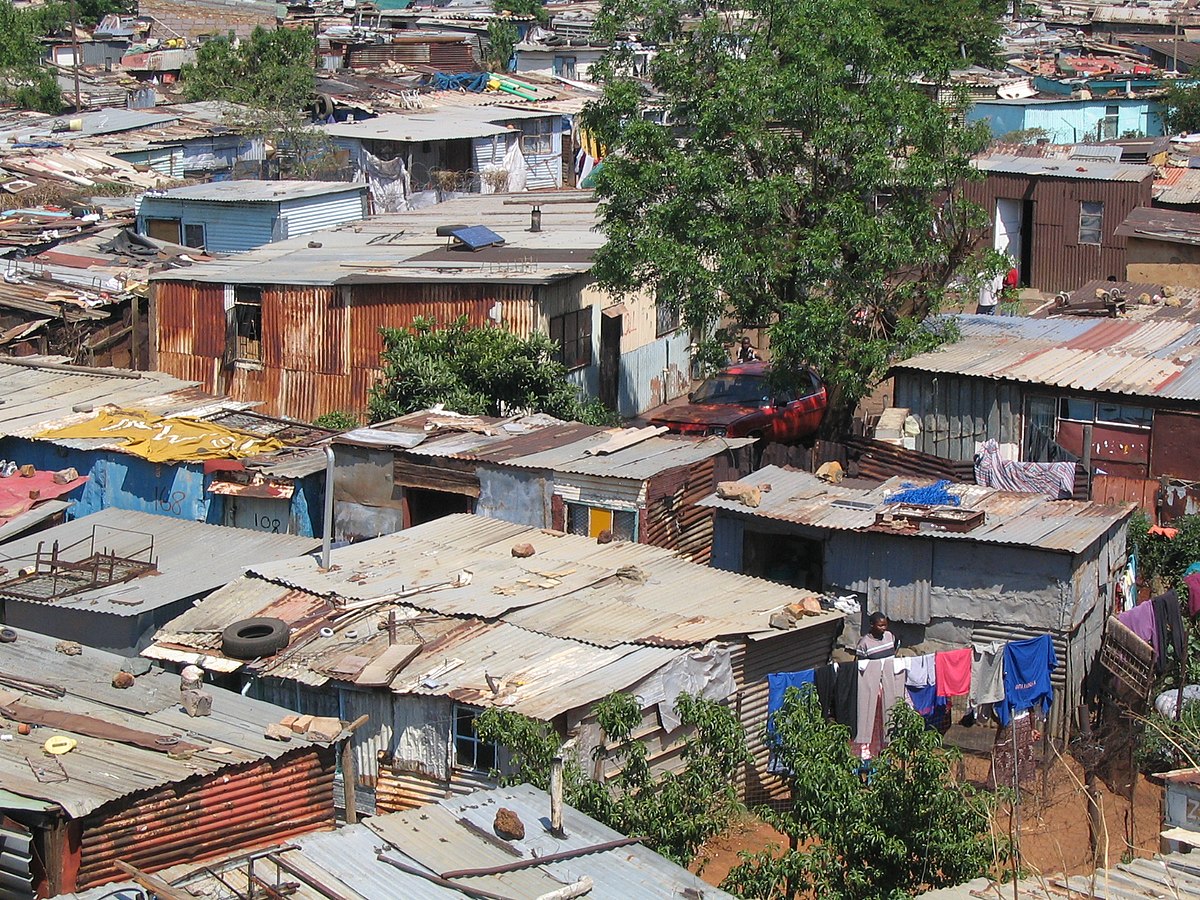

- En Afrique du Sud, les Townships se distinguent des bidonvilles proprement dits. Les premiers sont construits en dur et ont une existence légale, souvent planifiée par les architectes de la ségrégation raciale puis de l'apartheid, tandis que les seconds sont des constructions illégales. Les townships d'Afrique du Sud regroupent les habitants de couleurs, principalement les noirs et peuvent compter jusqu'à près de deux millions d'habitants à l'instar de Soweto près de Johannesburg. Les townships les plus célèbres sont ceux de Mamelodi près de Pretoria, de Kayelitsha près du Cap (le plus grand d'Afrique du Sud), d'Alexandria près de Johannesburg ou encore de Sharpeville.

- Au Brésil, les favelas sont secouées par la violence des gangs et des narcotrafiquants.

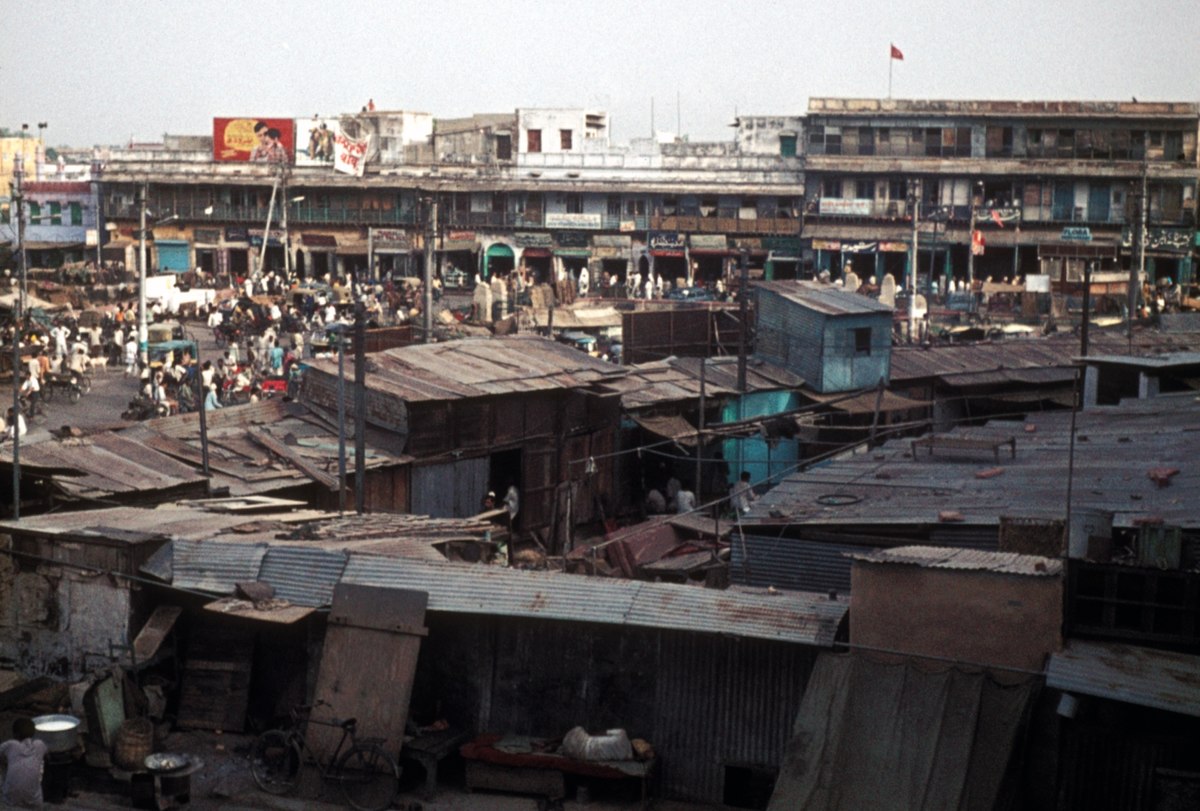

- En Inde, la moitié de la population de Bombay vit dans un bidonville. Celui de Dharavi compte environ 700 000 habitants.

- Au Kenya, Kibera est l'un des plus grands bidonvilles d'Afrique.

- En Namibie, le Township le plus important est celui de Katutura.

Townships britanniques

Au Canada, en Australie, aux États-Unis, comme dans les autres terres colonisées par la Grande-Bretagne, le terme historique de township est perçu comme un campement de colons organisé sous le système cantonal de partage des terres.

Le terme historique de township est cependant resté et est aujourd'hui associé aux villes et villages bâtis sur les campements d'origine.

Bidonvilles français

Après la Seconde Guerre mondiale, du fait de la destruction de certaines cités, du niveau de pauvreté, de l'exode rural et de la venue de main-d'œuvre étrangère, se pose un problème crucial de logement pour les sans-abri. Les bidonvilles de Nanterre (situé à l'emplacement actuel de la préfecture des Hauts-de-Seine) et de Noisy-le-Grand furent les plus notoires en périphérie de Paris. Il faudra attendre presque la moitié des années 1970 pour que la politique de résorption des bidonvilles impulsée par le premier ministre Jacques Chaban-Delmas porte totalement ses fruits et que ces bidonvilles disparaissent avec le relogement des familles qui y vivaient. L'abbé Pierre sera l'un de ceux qui porteront assistance aux habitants des bidonvilles, surtout pendant l'hiver 1954, qui fut particulièrement froid.

Dans les années 1960, de nombreux immigrés portugais constituèrent le bidonville de Champigny-sur-Marne, qui compta jusqu’à 10 000 habitants.

Au début du XXIe siècle, en France, perdurent de micro-bidonvilles, généralement cachés à la vue, le long de voies de communication ou dans des friches industrielles :

- depuis des dizaines d'années, des ouvriers saisonniers agricoles vivent dans un bidonville à Berre-l'Étang (Bouches-du-Rhône) sans électricité ni eau courante, mais avec des sanitaires installés par la Fondation Abbé-Pierre, Toilettes du monde et les Compagnons Bâtisseurs ;

- le bidonville de Cassis, où résidaient 93 Tunisiens, a été démoli en 2005 ;

- dans les bois aux alentours de Paris (bois de Vincennes, bois de Boulogne), on dénombre en 2007 environ 200 personnes habitant dans des abris de fortune « en dur », la plupart du temps isolés (afin d'être le moins visible possible) mais parfois en petits groupes.

- Fin 2006, un bidonville habité par des roms de Bulgarie réunit plusieurs centaines de personnes à la marge de Pantin, près du canal de l'Ourcq.

- À Marseille, le lieu dit du Ruisseau Mirabeau, du quartier Saint-André, est un bidonville habité par des familles yéniches, manouches et gitanes