Bicuspidie valvulaire aortique - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

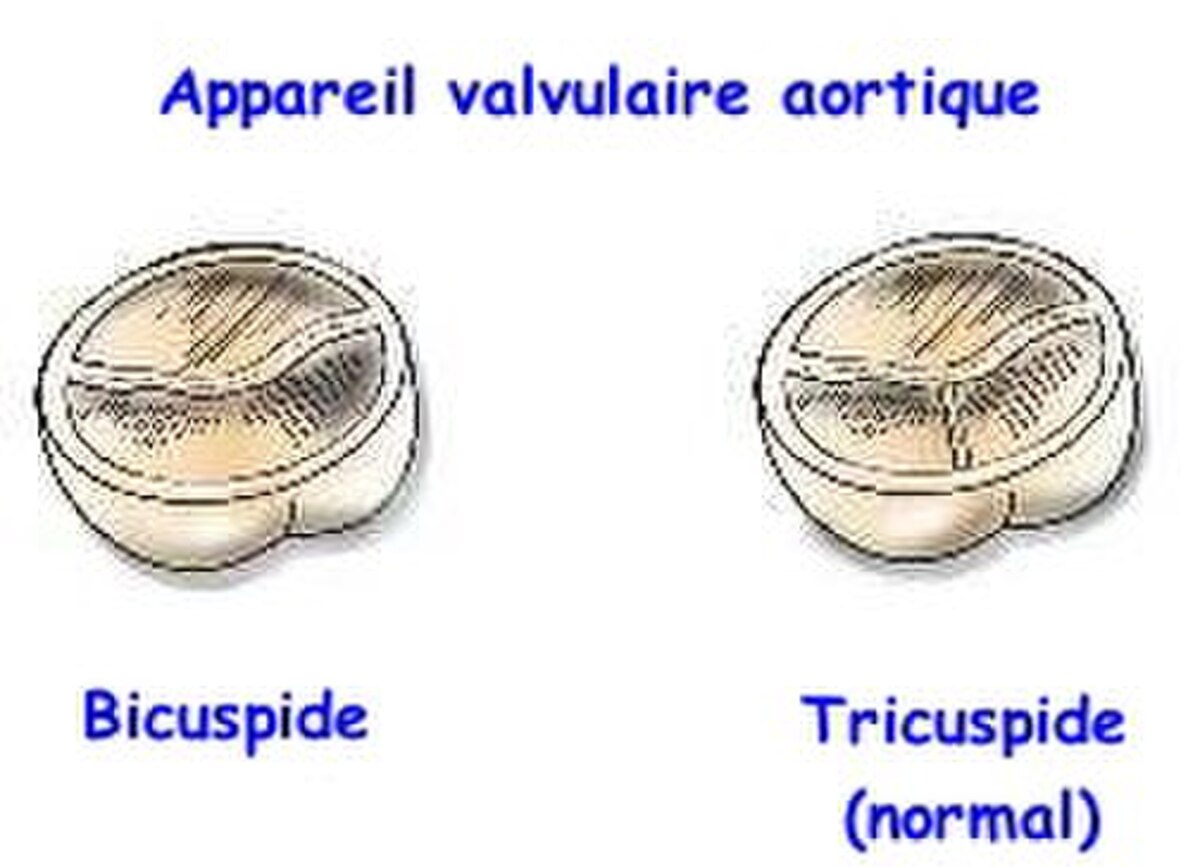

La bicuspidie valvulaire aortique est une malformation congénitale relativement fréquente de l'appareil valvulaire aortique (valve aortique) qui n'est constitué que deux feuillets (ou cusps) fonctionnels au lieu de trois comme normalement.

Épidémiologie

Elle est retrouvée dans 1 à 2 % de la population. Son incidence serait donc de 8000 à 16000 nouveaux cas chaque année en France, ce qui en fait, de très loin, la malformation cardiaque congénitale la plus fréquente. Elle est trois fois plus fréquente chez les garçons que chez les filles.

La bicuspidie est le plus souvent isolée mais diverses malformations congénitales sont fréquemment associées à une bicuspidie qui devra alors être recherchée systématiquement. Ainsi plus de 50% des enfants présentant une coarctation de l'aorte sont également porteurs d'une bicuspidie, celle-ci étant également anormalement fréquente en cas de syndrome de Turner.

Enfin, une origine génétique est fortement suspectée, indiquant un dépistage systématique dans les familles dont un membre est atteint. Le ou les gènes responsables ne sont pas encore clairement identifiés.

Diagnostic

À l'auscultation, une bicuspidie se signale classiquement par la présence d'un click protosystolique, c'est-à-dire d'un bruit sec survenant tout au début de la contraction ventriculaire (systole). Selon qu'elle se complique ou non de rétrécissement ou d'insuffisance aortique, on peut également percevoir un souffle systolique (succédant immédiatement au click) ou, plus difficilement, un souffle diastolique témoignant de la régurgitation valvulaire.

En fait, une bicuspidie peut rester parfaitement silencieuse. Le diagnostic sera alors posé lors d'un examen écho-doppler cardiaque pratiqué pour un autre motif. La visualisation et l'identification des différentes sigmoïdes de la valve aortique peut cependant être complexe, surtout si elles sont calcifiées. Une échographie transœsophagienne peut aider alors pour préciser le diagnostic.

Anatomie - Physiologie

La première description est attribuée à Léonard de Vinci qui a esquissé le croquis de cette variante anatomique de la valve aortique il y a plus de 400 ans.

Embryologie

La formation des valves aortiques (et pulmonaires) dérive d'excroissances mésenchymateuses dénommées "coussinets cardiaques" et situées dans la chambre de chasse du ventricule primitif. Elles sont normalement au nombre de six, trois pour la futur aorte et trois pour le futur tronc pulmonaire.

La présence d'une bicuspidie serait liée non à l'agénésie d'un coussinet mais à la fusion de deux coussinets adjacents par un déterminisme encore mal connu; peut être en rapport avec une évolution anormale de cellules ayant migré de la crête neurale.

Anatomie

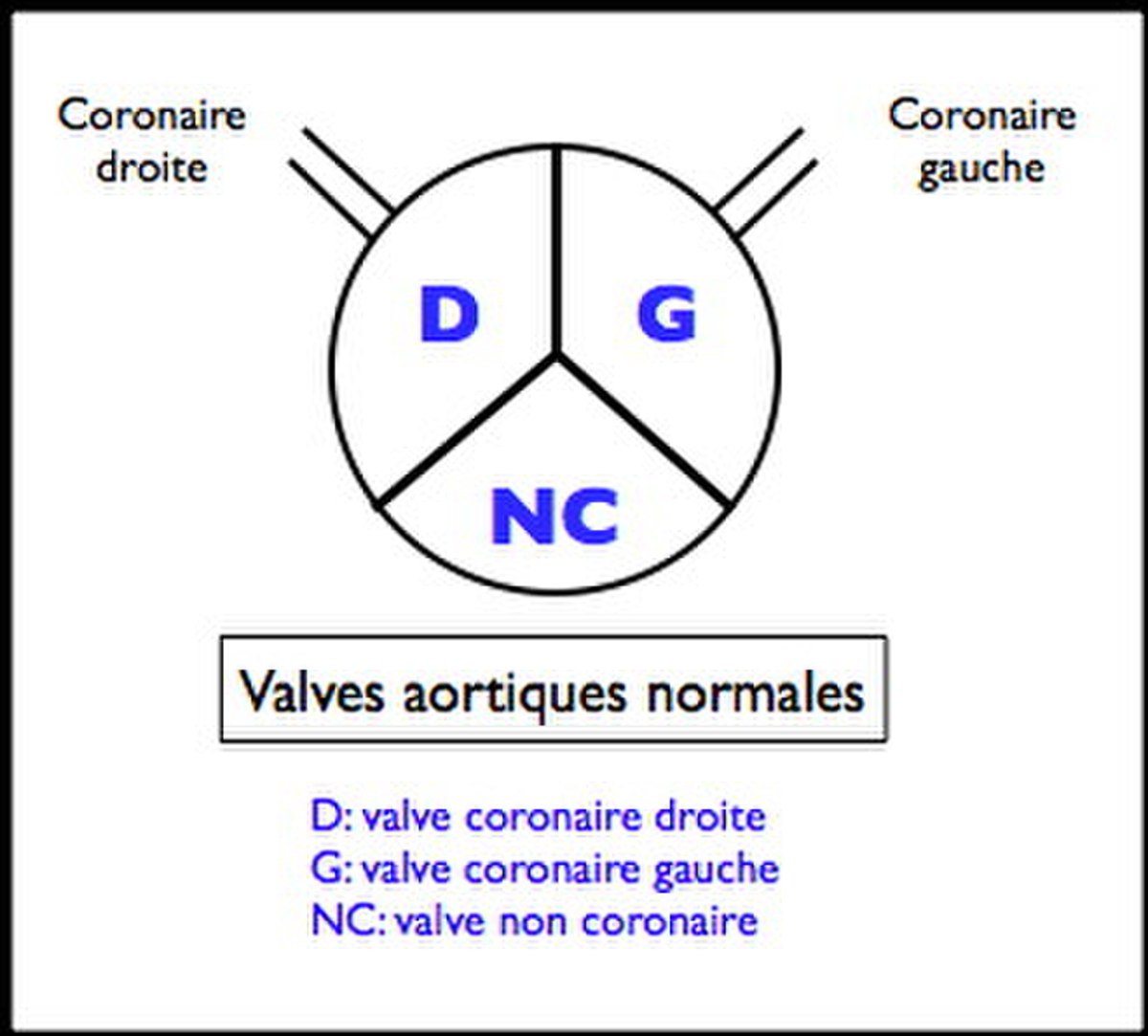

Normalement, l'appareil valvulaire aortique (séparant le ventricule gauche de l'aorte) est constitué de 3 valves sigmoïdes fermant chacune 1/3 de l'orifice (ces valves pouvant être légèrement inégales):

- une valve dite "coronaire droite" située en regard de l'abouchement de la coronaire droite;

- une valve dite "coronaire gauche" située en regard de l'abouchement du tronc commun de la coronaire gauche;

- une valve dite "non coronaire", postérieure aux deux autres.

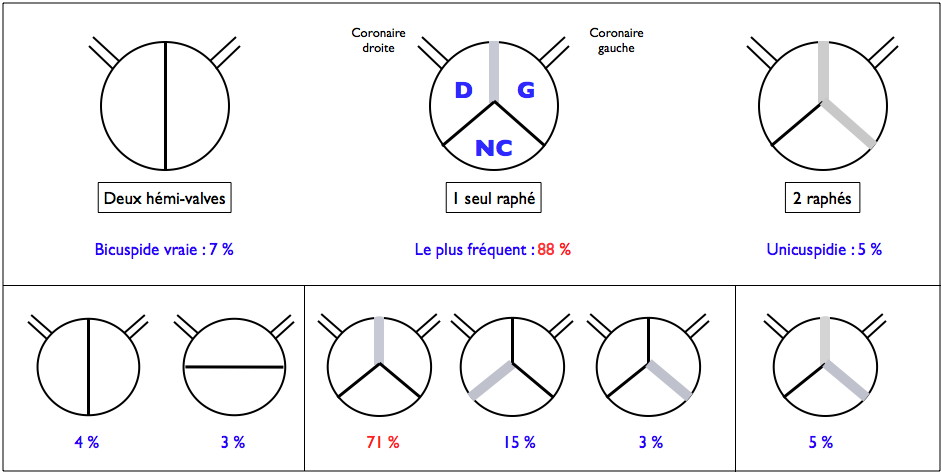

Le terme de bicuspidie regroupe plusieurs formes anatomiques:

- Un appareil valvulaire constitué réellement de deux valvules anatomiques (7 % des cas), chacune étant en position latérale (et chacune en regard d'un orifice coronaire) ou en position antéro-postérieure (les orifices coronaires étant tous deux en regard de la valvule, antérieure);

- Un appareil avec deux valvules fonctionnelles, mais trois valvules anatomiques, deux d'entre elles étant fusionnées par un raphé médian. C'est la forme la plus fréquente (88 % des cas) et parmi les 3 variantes possibles, la plus fréquente est celle où ce sont les valves coronaires qui sont fusionnées (71 % des cas).

- Exceptionnellement, les trois valves peuvent être fusionnées entre elles par deux raphés, donnant une unicuspidie aortique (5 % des cas).

Il ne semble pas que le niveau où se trouve le raphé soit un facteur évolutif.

À part, il faut distinguer les fausses bicuspidies où la fusion commissurale entre deux valves n'est pas congénitale mais acquise à la suite d'un rhumatisme articulaire aigu ou d'une endocardite infectieuse.

Physio-pathologie

Physiologiquement, un appareil valvulaire formé de trois cusps est le mieux adapté pour fermer un orifice sphérique comme un anneau artériel. Il permet un effacement optimum de chaque valve au moment de la contraction cardiaque (systole) et une occlusion parfaite de l'orifice lors de la "diastole", évitant ainsi le reflux de sang de l'aorte dans le ventricule gauche (insuffisance des valves aortiques).

Une bicuspidie est moins bien adaptée :

- soit il y a un excès de tissu valvulaire. Les deux valves s'effacent correctement (pas de rétrécissement significatif mais éventuellement un passage turbulent) mais l'une d'elle, trop grande, tend à "capoter" dans le ventricule gauche en diastole, tôt ou tard à l'origine d'une insuffisance aortique;

- soit il y a un défaut de tissu valvulaire et les deux valves (ou une seule) ne s'efface(nt) que partiellement, à l'origine d'un certain degré de rétrécissement valvulaire aortique qui tend à se majorer avec le temps.

La bicuspidie est très fréquemment associée à des anomalies de l'aorte. Elles sont dues à des modifications au niveau de la structure cellulaire : déficit en fibrilline 1 et augmentation de l'activité des métalloprotéinases. Cela entraîne une dilatation de l'aorte initiale pouvant aller jusqu'à l'anévrisme.