Bibliothèque Sainte-Geneviève - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Directeurs et conservateurs en chef de la bibliothèque Sainte-Geneviève

- Charles Kohler (de ? à 1917)

- Charles Mortet (de 1917 à 1922)

(...)

- Paul Roux-Fouillet (de 1977 à 1987)

- Geneviève Boisard (de 1987 à 1997)

- Nathalie Jullian (de 1997 à 2006)

- Yves Peyré (depuis 2006)

En littérature

Dans Illusions perdues, d'Honoré de Balzac, Lucien de Rubempré vient étudier à la bibliothèque Sainte-Geneviève et il y rencontre Daniel d'Arthez vers 1821.

« A la bibliothèque Sainte-Geneviève, où Lucien comptait aller, il avait toujours aperçu dans le même coin un jeune homme d'environ vingt-cinq ans qui travaillait avec cette application soutenue que rien ne distrait ni dérange, et à laquelle se reconnaissent les véritables ouvriers littéraires. Ce jeune homme y venait sans doute depuis long-temps, les employés et le bibliothécaire lui-même avaient pour lui des complaisances; le bibliothécaire lui laissait emporter des livres que Lucien voyait rapporter le lendemain par le studieux inconnu, dans lequel le poète reconnaissait un frère de misère et d'espérance. »

Architecture

Plans et symétrie

Travée de façade |

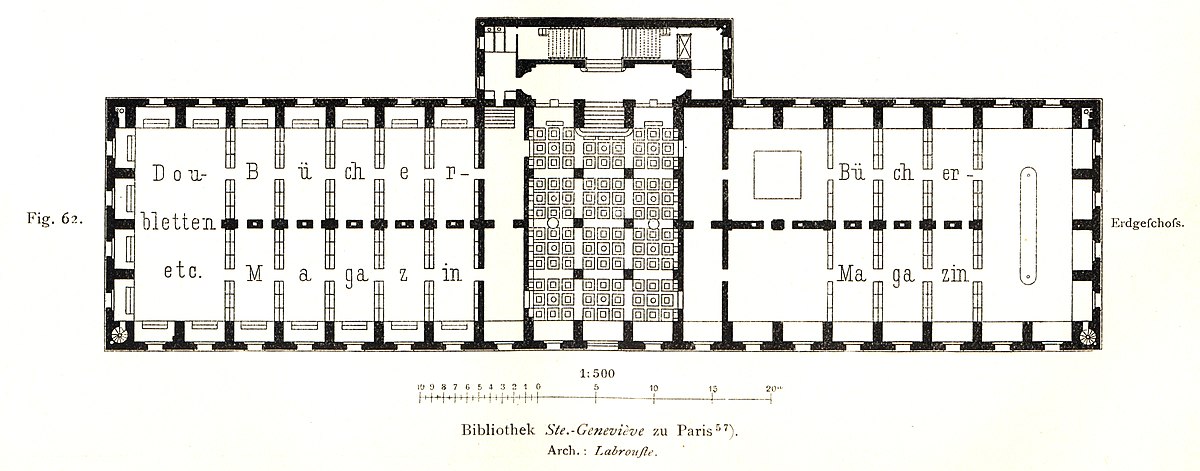

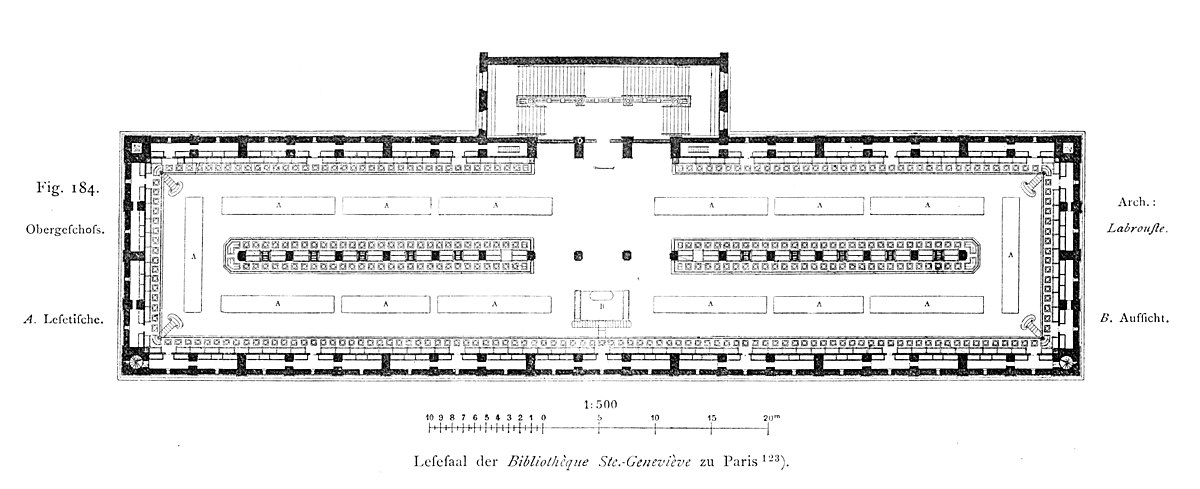

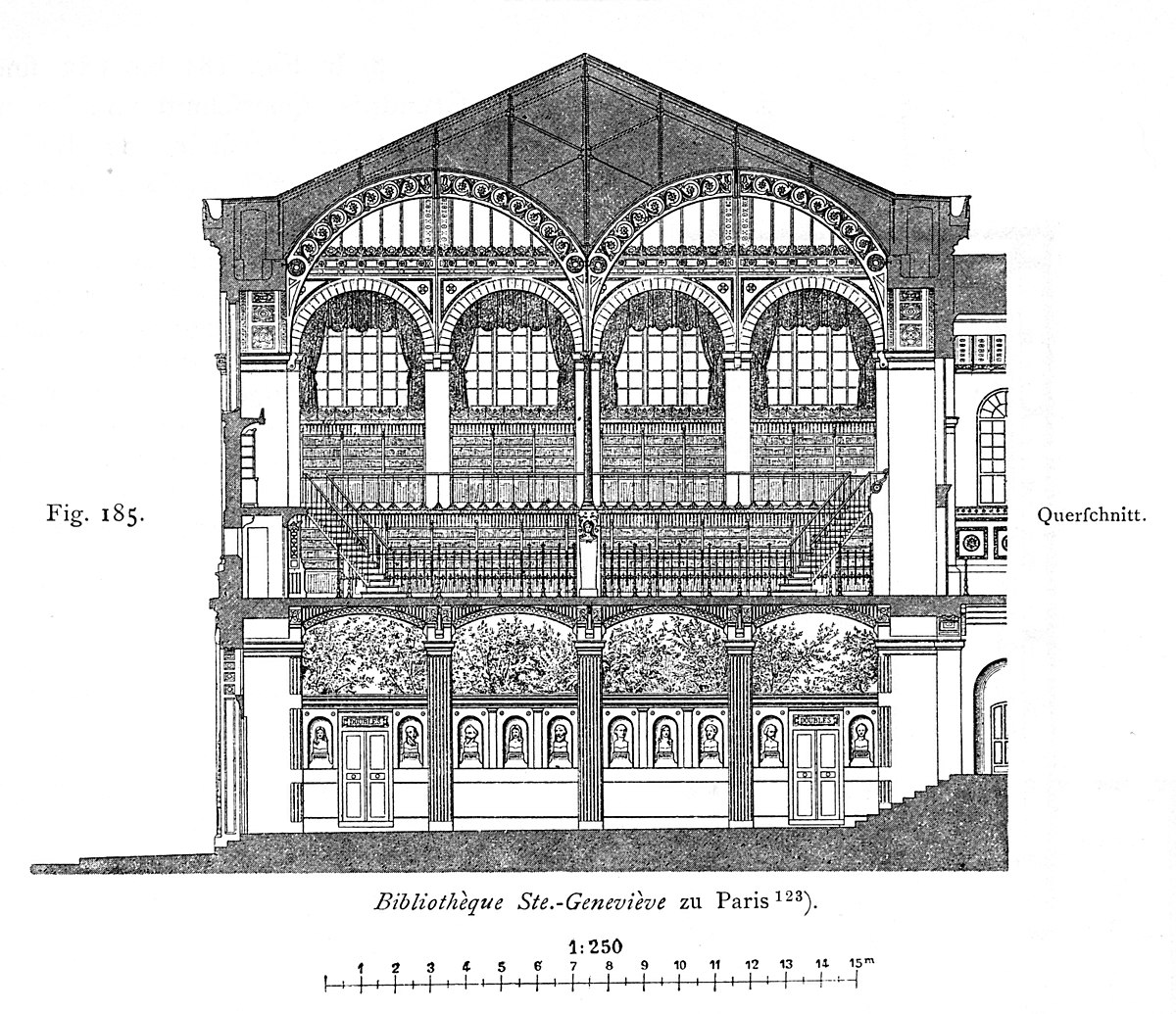

Le premier plan concerne la salle de lecture avant son réaménagement pour accueillir un plus grand nombre de personnes. Nous pouvons remarquer une parfaite symétrie axiale. Les formes des bâtiments sont simples, de formes géométriques. La salle de lecture, dont l'architecte est Henri Labrouste, est rectangulaire. De forme sobre et pratique pour la lecture et l’exposition des différents ouvrages. Les livres entourent la salle en 2 niveaux. Pour accéder au deuxième niveau, la salle est munie de 4 escaliers disposés dans chaque coin de la salle. Tout au long de salle, au centre, se trouve une rangée de colonnes en fonte qui supportent la voûte. La coupe transversale du bâtiment accentue cette sensation de symétrie parfaite avec l’accord des colonnes les unes en dessous des autres au travers des étages. Le toit a une forme triangulaire qui rappelle les frontons des temples de l’antiquité ainsi que l’utilisation de colonnades. Au niveau de la salle de lecture, on peut voir des arcs en plein cintre avec des colonnes qui sont utilisées pour la décoration et l’habillage, tandis que le plafond est formé de deux voûtes soutenues par des arcs de décharges qui s’appuient sur les murs porteurs ainsi que sur les colonnes de fontes qui elles-mêmes reportent leur poids sur les piliers du rez-de-chaussée. La façade de la bibliothèque reste aussi très symétrique par les ouvertures régulières et identiques des fenêtres répétant un motif identique. Elle possède un toit en terrasse.

Matériaux

Henri Labrouste réalisa un magnifique bâtiment alliant anciens matériaux, inspirés de l’antiquité par son voyage a Rome, ainsi que les nouveaux matériaux que nous on apporté la révolution industrielle. Pour la façade et les murs porteur il privilégie la pierre rappelant ainsi les matériaux utilisés pour les bâtiments alentours (le Panthéon, la mairie du 5éme ainsi que l’école de droit). Afin d’accentuer la pénétration de la lumière largement dispensée par 42 fenêtres en verre, il décida construire une structure de fonte sur colonnes supportant dans un premier temps un plafond plat en pans brisés orné de caissons, puis finalement une voûte. Ils furent installés dès 1840. Il laisse cette structure complètement visible. Pour soutenir le plancher de l’étage il réalise une structure en fer non visible. Le sol est constitué de plaques de marbres. Le mobilier ainsi que l’entrée et le centre d’information de la salle de lecture sont en bois avec de légères décorations.