Bastide (ville) - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Plan des bastides

Un grand nombre de bastides sont à plan inorganisé, mais une forte proportion de fondations détient cependant un plan particulièrement net.

Il semble qu'il y ait eu un modèle adapté à chaque fondation. En effet, plus de la moitié des fondations ont été établies sur la croisée de deux directions perpendiculaires qui, complétées par de nombreuses parallèles, donnent un quadrillage.

Après la cérémonie du fixatio pal (voir plus haut), le tracé au sol est réalisé matérialisant ainsi la place, les rues et l'enceinte. Avec des cordes à treize nœuds, le terrain est ensuite divisé – arayer en vieux français – en lots et borné, formant ainsi le dex. Il existe au Moyen Âge une corporation de géomètres – les arpentins - chargés de diviser les lots sur le terrain et de prévoir leur destination. Mais il semble qu'on n'a pas fait appel à eux systématiquement pour les bastides. En fait, d'après des textes du XIIIe siècle nous étant restés, il semble que ce ne soient pas forcément des spécialistes qui aient mis en forme les bastides. notaires, juges, baillis, sénéchaux, voire des évêques. ont été aussi sollicités pour ces travaux de bornage et de construction. Malgré tout, ils ont dû faire appel à des spécialistes de la construction, ces derniers oubliés par l'histoire.

À partir de l'ensemble des bastides, on peut classer les plans en 5 types :

- inorganique (ou embryonnaire)

- à enveloppement

- à un seul axe

- à deux axes

- circulaires

Inorganiques (ou embryonnaires)

Ces bastides sont soit totalement désordonnées, soit à l'état d'un embryon de plan, comme La Bastide-de-Bousignac par exemple. En effet, ces bastides furent soit fondées à partir de hameaux existants, soit faiblement peuplées, ou tout simplement les fondateurs étaient sans ou avaient moins de rigueur.

À enveloppement

Généralement il s'agit de villages n'ayant pas été créés de toutes pièces au départ. Elles ont été précédées soit par une église, soit par un noyau de maisons. Ainsi les nouveaux quartiers s'implantent autour du noyau initial et le noient.

À un seul axe

Situées généralement en plaine, ce sont les plus nombreuses. L'historien des villes Pierre Lavedan estime qu'elles représenteraient entre 30 et 40 % du total des bastides. Elles sont construites comme leur appellation le suggère sur la base d'une rue principale. Celle-ci est au Moyen Âge la voie de passage obligé et relie généralement les deux portes principales de la ville.

Parfois la ville ne s'est pas élargie autour de cette rue principale. La place se trouve alors être un étalement, une excroissance de la rue.

Souvent, de nombreuses transversales coupent la rue principale. On parle alors de tracé en « arête de poisson ». C'est une forme de bastide s'adaptant bien au relief, particulièrement lorsqu'il est escarpé. On les retrouve d'ailleurs souvent sur des croupes allongées, comme Gimont dans le Gers. Cette bastide fait 1 000 m de long pour 300 m de large. La rue charretière est la route d'Auch à Toulouse qui suit à cet endroit la crête. Elle est coupée dans la bastide par de nombreuses transversales très raides. Un autre exemple est celui de Saint-Aulaye dans le département de la Dordogne.

Quelquefois la rue principale est doublée et la place se situe alors entre les deux.

À deux axes

On aborde ici le cas des bastides considérées comme l'aboutissement du modèle gothique de la bastide. Elles sont considérées comme les plus typiques du mouvement. Dans tous les cas, il s'agit du modèle le plus élaboré.

La place est souvent centrale, ou proche du centre, de forme carrée ou rectangulaire. Les îlots sont réguliers, généralement rectangulaires. Les contours de la bastide sont eux aussi géométriques : carré, rectangle, parallélogramme, hexagone ou ovale, les formes sont multiples.

Ce sont des bastides qu'on retrouve autant en hauteur qu'en plaine, mais c'est dans cette dernière situation qu'elles donnent leurs plus belles formes géométriques, comme à Marciac ou à Grenade.

Certains fondateurs sont connus pour les avoir préférées aux autres formes de bastides. Notamment trois des plus grands fondateurs : Alphonse de Poitiers, Eustache de Beaumarchès et Édouard Ier.

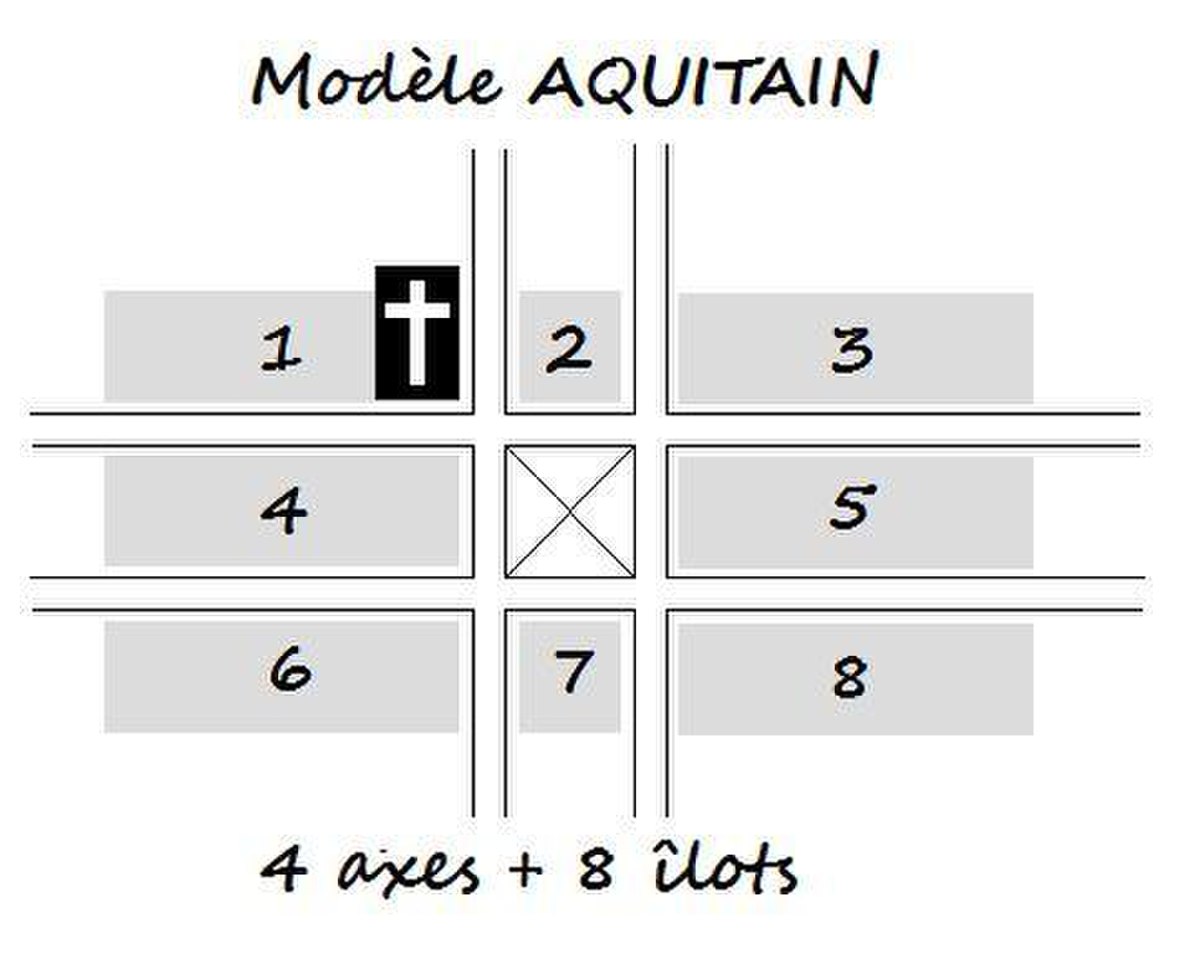

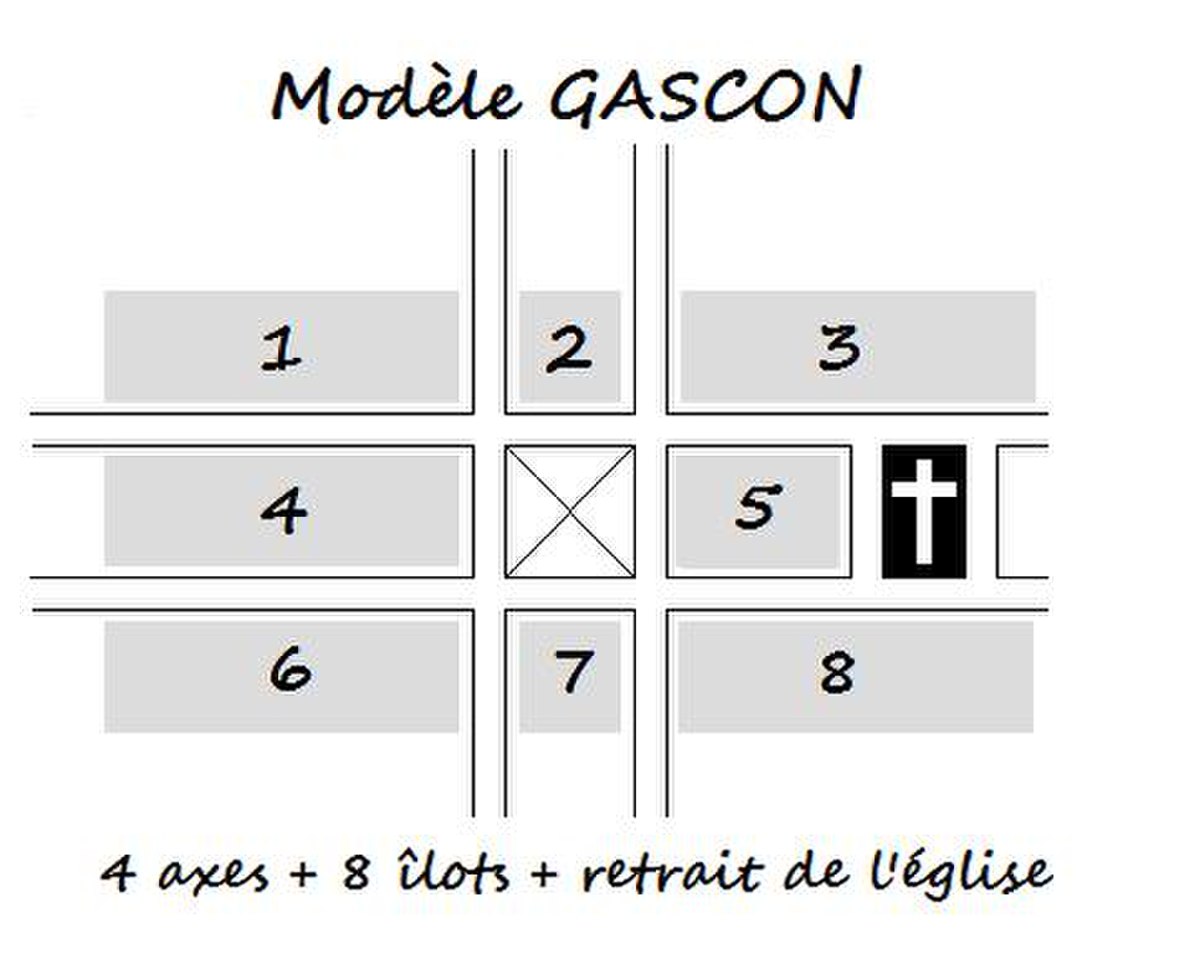

La base du plan est composée de deux axes perpendiculaires, entrainant un tracé type d'échiquier. Les rues se coupent alors en angle droit. Les historiens et urbanistes ont décomposés ce type de plan en 2 catégories :

- modèle aquitain, caractérisé par la présence de huit îlots encadrant la place, comme à Monpazier, Monflanquin, Castillonnès, Villeréal, Libourne, Eymet, ou encore Miramont-de-Guyenne.

- modèle gascon, ayant pour particularité le retrait de l'église, séparée de la place par un îlot, à l'instar de Mirande, Marciac, Grenade, Cologne, et Solomiac. Les huit îlots sont là aussi présents, avec une tendance de forme carrée.

Circulaires

Ce type de bastide est très rare, avec comme exemple le plus caractéristique Fourcès dans le Gers. À noter que Fourcès fut d'abord un castelnau, doté d'une charte de coutumes après sa fondation, l'incluant ainsi dans la liste des bastides. De forme ovale, les bastides de Saint-Sardos, Francescas et Monflanquin dans le Lot-et-Garonne peuvent être aussi incluses dans ce groupe.