Basilique-cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Privat de Mende - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

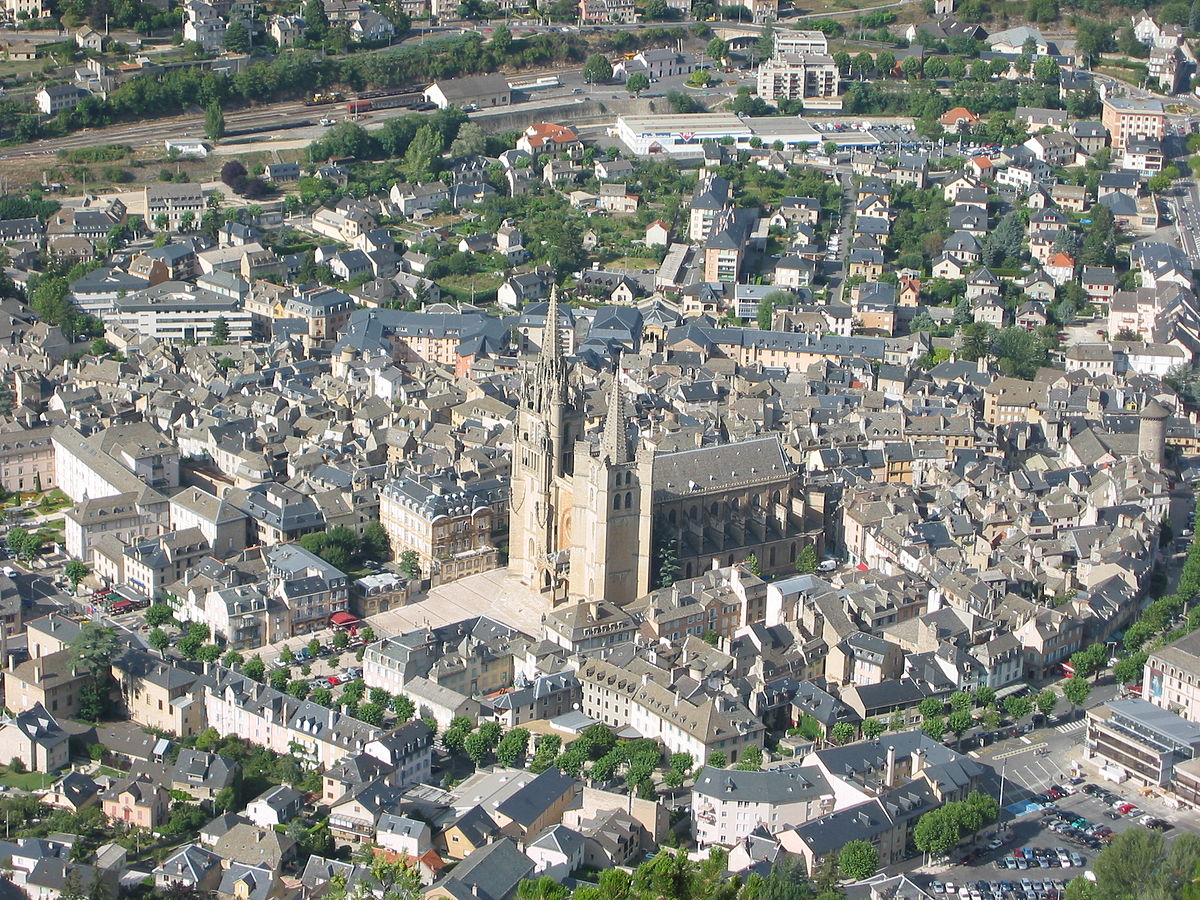

Emplacement

La cathédrale est située à proximité du centre historique de la ville. Ce centre est délimité par les boulevards, qui ont remplacé presque exactement les remparts voulus par Aldebert III. Compte tenu de la dimension de la ville, la cathédrale en devient très imposante, et se voit depuis partout.

La cathédrale, entourée de plusieurs châteaux du temps d'Aldebert III, puis du palais des évêques et de la résidence du chapitre, ainsi que de deux cimetières, est aujourd'hui bordée de places. Ainsi, on trouve au sud la place Chaptal ; sur le parvis, devant le porche, s'ouvre la place Urbain-V ; au nord-est, au-delà de la rue de La Rovère, la place René-Estoup. Cette dernière a aussi porté dans le passé le nom de place de la cathédrale. Avant le XIXe siècle, un porche donnant accès à la cathédrale et au palais des évêques, se dressait à l'emplacement de l'actuelle rue de La Rovère.

Éléments intérieurs

La vierge noire

La vierge noire est actuellement abritée dans la chapelle Notre-Dame, au chevet de la cathédrale. Elle est l'objet depuis fort longtemps d'une grande dévotion par les Mendois. C'est en 1249 qu'elle est pour la première fois mentionnée : Randon de Châteauneuf rend hommage à l'évêque Odilon de Mercœur devant « l'altar de Madona Santa Maria en la gleiza de Mende ». Lors d'une croisade, elle aurait été rapportée d'Orient, où elle a été réalisée, probablement au XIe siècle. Cette statue en bois d'olivier appartient vraisemblablement à la même famille que les autres vierges à l'enfant fréquentes en Auvergne et en Gévaudan, avec cette couleur noire caractéristique.

Lorsque Merle et les huguenots pillèrent la cathédrale vers 1579, elle aurait dû disparaître, brûlée comme beaucoup d'ornements du sanctuaire. Une légende raconte qu'une vieille femme aurait demandée cette « vieille souche de bois » pour allumer son feu. C'est sans doute à cette période que la vierge a perdu l'enfant qu'elle portait probablement, ainsi que les lames d'argent qui la décoraient. Elle a été sauvée une seconde fois de la destruction en 1793 alors que les révolutionnaires commençaient à détruire l'autel et la chaire. Une femme l'aurait alors cachée sous son manteau et se serait enfuie en l'emportant.

Cette chapelle où elle est installée, et qui lui est désormée dédiée, est l'une des deux chapelles pentagonales, avec celle dédiée à saint Privat. Le 15 août 1894, elle est cependant délogée pour être placée sur le maître autel. Elle n'a regagné sa place dans la chapelle qu'en 1960. Plusieurs reliques seraient cachées entre ses épaules. Un détail de ces reliques est donné par un inventaire canonique de 1857, ainsi seraient présents : « des cheveux de la Vierge Marie, des parcelles de ses vêtements, de son tombeau, des fragments de la vraie croix », mais aussi des restes de plusieurs saints, comme Pierre, André, Paul, Martial, Denis, Jacques,...

Elle a été couronnée en 1894, et le cinquantenaire de son couronnement a été l'occasion d'une grande fête, durant laquelle la cathédrale a été fastueusement décorée. Elle a été inscrite monument historique le 22 août 1950.

L'horloge

L'horloge de la cathédrale se trouve dans la plus haute galerie du grand clocher. Le timbre et le mécanisme sont classés monuments historiques depuis le 30 novembre 1989. Une horloge publique avait été installée dans la cathédrale, sans doute vers 1429. Son but, selon les consuls de la ville, était de rythmer la journée de travail des habitants. Mais cette horloge disparut durant le sac de la ville mené par Matthieu Merle. Une nouvelle, offerte par le roi Henri IV, la remplaça en 1598. Considérée comme hors service en 1666, elle fut réparée peu après. L'horloge resta alors en fonctionnement jusqu'au 3 septembre 1784. C'est à cette date que la foudre la détruisit en s'abattant sur le grand clocher. Si cette seconde horloge ne fut jamais remise en mouvement, le mécanisme a continué à être entretenu. En novembre 1879 la municipalité installa une nouvelle horloge, qui sonne toujours les heures dans la ville. Le mécanisme de 1598 possède un diamètre de 1,20 m, d'une hauteur de 62 cm, et pèse 600 kg ; il est décoré du blason de la ville de Mende, d'« azur à la lettre M onciale d'or surmontée d'un soleil rayonnant du même ».

Les cloches

Si la ville de Mende n'a pu conserver la cloche qui avait fait sa renommée, la « Non-Pareille », la cathédrale est aujourd'hui dotée de nombreuses cloches. Au cours de l'histoire, plusieurs ont disparu pour servir à fondre des canons, comme du temps de Merle, ou lors de la Révolution française. Elles sont aujourd'hui au nombre de neuf, toutes situées dans le grand clocher. Elles ont été achetées suite à une souscription lancée par Mgr. de La Bruinière en 1846. Elles ont été fondues à Avignon. Elles sont de la gamme de ré mineur, et sont isolées du reste de l'édifice par des abat-son de plomb. Voici le détail de ces cloches :

| Nom | Poids (en kg) | Note |

|---|---|---|

| Marie-Joseph | 1 729 | Ré grave |

| Pierre-Privat | 1 187 | Mi |

| Gervais-et-Protais | 948 | Fa |

| Odilon-Sébastien | 614 | Sol |

| Félix-Adélaïde | 499 | La |

| Louis-Julie | 412 | Si bémol |

| Augustin-Sophie | 323 | Si naturel |

| François-Anne | 275 | Do |

| Guillaume-Mélanie | 222 | Ré aigu |

Parmi les noms donnés aux cloches, on retrouve ceux de saints dont la dévotion est grande dans le diocèse, tel Privat, ou encore Gervais et Protais. Le nom d'Augustin-Sophie est un peu plus particulier. En effet, sa marraine était Marie-Sophie de Lamartine, sœur du poète et homme politique Alphonse de Lamartine. C'est d'ailleurs pour rendre hommage au poète que la bibliothèque de Mende porte le nom de bibliothèque Lamartine. Mariée à Édouard de Ligonnès, elle était la mère de Mgr. Charles du Pont de Ligonnès, qui fut évêque de Rodez et fonda, à Mende, le grand séminaire, devenu depuis maison diocésaine.

La « Non-Pareille »

« L'an mil cinq cens dix sept

un mercredi jour dix sept

à Mende feust faiet,

chacun le sait,

par le bon évesque François ;

aussi François par mon nom on m'appelle.

De quatre cents trois vingt quintaux de pois,

advisés bien sy je suis Non-Pareille.

Ma voix bruyant, les citoïens esveille

l'on m'entend à des lieues bien quatre

Je espars tonnerre, tempêtes, grelles,

foudre aussi de l'air je fais débattre...

Vu ma grandeur je vaux bien une tour

onze pans d'ault et treize de largeur,

au bas je tiens un grand pied d'epaisseur.

Ma langue a onze quintals de fer,

considérez s'y je en dois mieux parler...

Supplie Dieu et saint Privat

que des François soit maintenu le nom.

Et florir puisse en mémoire éternelle

ce nom Fançois.

Que prospère en paix et en joye

soit Mende la cité

dessous François, et sans nécessité. »

Ce texte, retrouvé dans les archives, était inscrit sur la cloche. Il a été publié dans une revue chrétienne au XIXe siècle

De la cloche que l'on surnomme la « Non-Pareille », il ne reste que le battant, la cloche elle-même ayant été fondue par les troupes de Matthieu Merle pour en faire des couleuvrines. Une fois les clochers achevés, François de La Rovère, alors évêque de Mende, fait venir plusieurs cloches depuis Clermont-Ferrand ou Lyon. Parmi ses commandes, se trouve la cloche François, aux dimensions impressionnantes. 600 quintaux de métal sont expédiés depuis Lyon par François II de Rohan, évêque de la ville. En ce mois d'octobre 1516, ce sont 180 mulets qui sont utilisés pour transporter le métal des bords du Rhône à ceux du Lot. Pendant ce temps, le battant arrive depuis La Levade, dans le Gard. La légende raconte qu'une fois arrivé au faubourg Saint-Jean, l'âne blanc le tirant serait mort de fatigue.

Une fois le métal reçu, les Mendois coulèrent la cloche au sein même de la cathédrale, dans la chapelle Notre-Dame-du-Rosaire, désormais chapelle Saint-Dominique, située en dessous du grand clocher, où la cloche fut installée.

Le bourdon François, plus tard surnommé Marie-Thérèse, n'avait pas volé son surnom de Non-Pareille en raison de ses dimensions plutôt éloquentes : 3,25 m de diamètre, 2,75 m de hauteur et 33 cm d'épaisseur. Son poids devait avoisiner les 25 tonnes. Le battant possède également des caractéristiques assez impressionnantes pour l'époque : 470 kg, 2,20 m de hauteur et 1,10 m de circonférence au nœud de percussion.

Puisqu'il est dit qu'on l'entendait à 4 lieues à la ronde (16 km), cela signifie qu'elle était audible du plateau du palais du roy (Laubert, Rieutort-de-Randon et ce qui est devenu le lac de Charpal), comme dans la vallée du Lot, à hauteur de Chanac, la résidence d'été des évêques.

L'astrologue Nostradamus aurait écrit : « Ol toc de la campano, Mendé malo sepmano », autrement dit : « Quand la cloche sonnera, Mende mauvaise semaine aura ». Prédiction ou non, toujours est-il que 25 ans après ces dires, Merle s'empara de la ville de Mende. Afin de compléter son arsenal militaire, il fit fondre la Non-Pareille.

Les orgues

Les orgues primitives sont très anciennes puisque les États particuliers du Gévaudan votent un budget pour leur entretien en 1381. En 1463 elles sont remplacées, puis de nouvelles orgues sont achetées en 1518, dont on retrouve la facture de 100 écus d'or dans les archives du chapitre. Cependant elles sont détruites par Merle et ses compagnons.

C'est l'évêque Sylvestre de Crusy de Marcilhac qui, en 1653, fit une nouvelle commande, et les fit venir depuis Marseille. Le buffet d'orgue est de style Renaissance, et a été dessiné par Jean Tiran. Les armoiries des évêques Marcilhac et Bouquet figurent sur les orgues. De plus, elles sont agrémentées des statues de deux évêques, sans doute saint Privat et saint Hilaire.

Durant la Révolution, le peuple envisagea de brûler tout le mobilier, mais l'organiste Antoine Sauvage, en jouant la Marseillaise, aurait sauvé l'instrument.

L'orgue a été restauré de 1824 à 1828. En 1840 le buffet a été classé au titre immeuble puis en 1906, au moment où la cathédrale est devenue un monument historique, il a été classé au titre d'objet. La partie instrumentale de l'orgue est, elle aussi, classée au titre d'objet, depuis 1975. Durant les années 1980, elle a été de nouveau rénovée, et a été inaugurée en 1987 par l'évêque Roger Meindre.

La composition sonore est la suivante :

|

|

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

- Autres caractéristiques

- Étendue des claviers :

- POS, GO : 54 notes (C-f3)

- REC : 35 notes (x-xx)

- Étendue du pédalier :

- 27 notes (C-d1)

Le maître-autel

Du maître-autel édifié en 1825 par Grimas de Montpellier, peu de traces subsistent, principalement le soubassement de marbre blanc, orné d'or. Son retable renfermait les reliques de saint Privat et saint Hilaire, tous deux considérés comme anciens évêques du Gévaudan. L'ensemble des ornementations a été enlevée le 12 septembre 1971, lors de l'ordination épiscopale de Mgr. Soulier.

Le nouvel autel, tout comme l'ambon, est l'œuvre de Phillipe Kaeppelin, et date de 1989. Cet autel est décoré de dessins en étain doré représentant la crucifixion du Christ, Jésus au tombeau, Jésus sortant du tombeau et saint Privat portant la mitre et une croix épiscopale.

La chaire

La chaire présente actuellement dans la cathédrale date du début du XXe siècle. La précédente, entièrement de pierre, n'a pas été conservée. L'actuelle est en bois de noyer. Elle a été inaugurée le 28 février 1904 par l'évêque Bouquet, dont l'épiscopat dura de 1901 à 1906. Ses armes sont visibles sur l'arrière, au-dessous de l'abat-voix. Deux rampes, elles aussi de bois, permettent d'accéder, de part et d'autre, à la chaire. Parmi les ornementations, se trouvent sculptés les quatre Évangélistes : Matthieu, Marc, Luc et Jean. Chacun est accompagné d'un symbole le représentant, à savoir respectivement : un visage d'homme, une tête de lion, une tête de taureau et une tête d'aigle.

La chaire est surmontée d'un abat-son monumental, qui est en fait une représentation du grand clocher de la cathédrale. Cette chaire est l'œuvre du menuisier mendois Garnier, et les sculptures ont été réalisées par deux autres Mendois, Léon et Odilon Pagès. La construction de cette chaire est inspirée de celle de la cathédrale Notre-Dame de Paris, directive donnée par le chanoine et archidiacre diocésain Léon Laurens, qui dirigeait la construction.

Les tapisseries

La présence de tapisseries dans la cathédrale de Mende est assez ancienne. En effet, outre de nombreuses reliques, Urbain V avait fait don de draperies ramenées des croisades pour orner l'ensemble. L'évêque Sylvestre de Crusy de Marcilhac a doté la cathédrale de plusieurs tapisseries qui ont aujourd'hui toutes disparues. Les seules qui restent sont les huit tapisseries d'Aubusson, commande de l'évêque François-Placide de Piencourt, livrées en 1708. Leurs dimensions sont de 6,40 m sur 4,60 m. Ces huit tapisseries retracent la vie de la Vierge Marie :

- La naissance de la Vierge

- On retrouve sur cette tapisserie Marie lors de sa naissance, en compagnie de ses parents, Joachim et Anne. Sept autres personnes sont également présentes sur cette scène.

- Présentation de la Vierge au Temple

- Cette tapisserie fait face à celle de la présentation de Jésus, son fils, au Temple. Cet épisode est, comme le précédent, issu de la culture populaire plus que des écritures. Marie, suivie par ses parents entre donc dans un temple situé non loin de Jérusalem que l'on aperçoit dans le fond.

- L'Annonciation

- Cette tapisserie fait référence à l'Évangile selon saint Luc (Lc 1. 26-38) : l'archange Gabriel se présente face à Marie à genoux.

- La Visitation

- Celle-ci aussi s'inspire des écrits de Luc (Lc 1. 39-).

- La naissance de Jésus à Bethléem et l'adoration des bergers

- Cette scène se réfère aux écrits de Luc (Lc 2. 2). Marie tient l'enfant Jésus sur ses genoux, entourée du bœuf et de l'âne. À sa gauche, Joseph fait signe aux bergers de s'avancer. Ceux-ci s'inclinent devant la Sainte Famille. Dans le fond, on retrouve trois autres bergers avec leurs moutons, un ange les observe, ils lèvent les bras au ciel en sa direction.

- L'Adoration des Mages

- Ici c'est l'Évangile selon saint Matthieu qui est repris (Mt 2. 1). Cette scène fait immédiatement suite à la précédente. Marie tient toujours son fils sur les genoux, ce dernier lève le bras droit vers ses visiteurs. L'un des trois rois mages est à genoux et tend un présent à Jésus. Les deux autres se tiennent derrière, parés de leurs beaux habits.

- Présentation de Jésus au Temple et purification de Marie

- On retrouve l'Évangile selon saint Luc (Lc 2. 22-).

- L'Assomption de Notre-Dame

- Les apôtres, les uns à genoux, les autres debout, se tiennent autour du tombeau de la Vierge Marie durant l'Assomption.

Les tableaux

La cathédrale renferme plusieurs tableaux qui décorent les différentes chapelles. Ainsi l'on retrouve une copie du Jésus à Géthsémani. L'original est une œuvre du XIXe siècle de Giovanna Gastona Forzoni, et est exposé en l'église de la miséricorde de Volterra, ville de Toscane jumelée avec Mende. Parmi les autres tableaux, se trouvent la représentation du martyre de saint André, la résurrection de Lazare, diverses peintures sur l'Assomption, ou encore plusieurs portraits de saints, souvent associés à la chapelle qui leur est dédiée (saint Joseph, saint Dominique, saints Gervais et Protais, saint Pierre, ...).

À l'occasion de la célébration du septième centenaire de la naissance du pape Urbain V, en octobre 2009, le diocèse de Mende a fait don aux services de l'État français d'un portrait du pape, exécuté peu de temps après sa mort. Le tableau est alors exposé dans la chapelle Saint-Privat. Cette chapelle était déjà liée à Urbain V, puisque la clé de voûte est une sculpture du visage du pape.