Basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

L'intérieur de la basilique

Le narthex

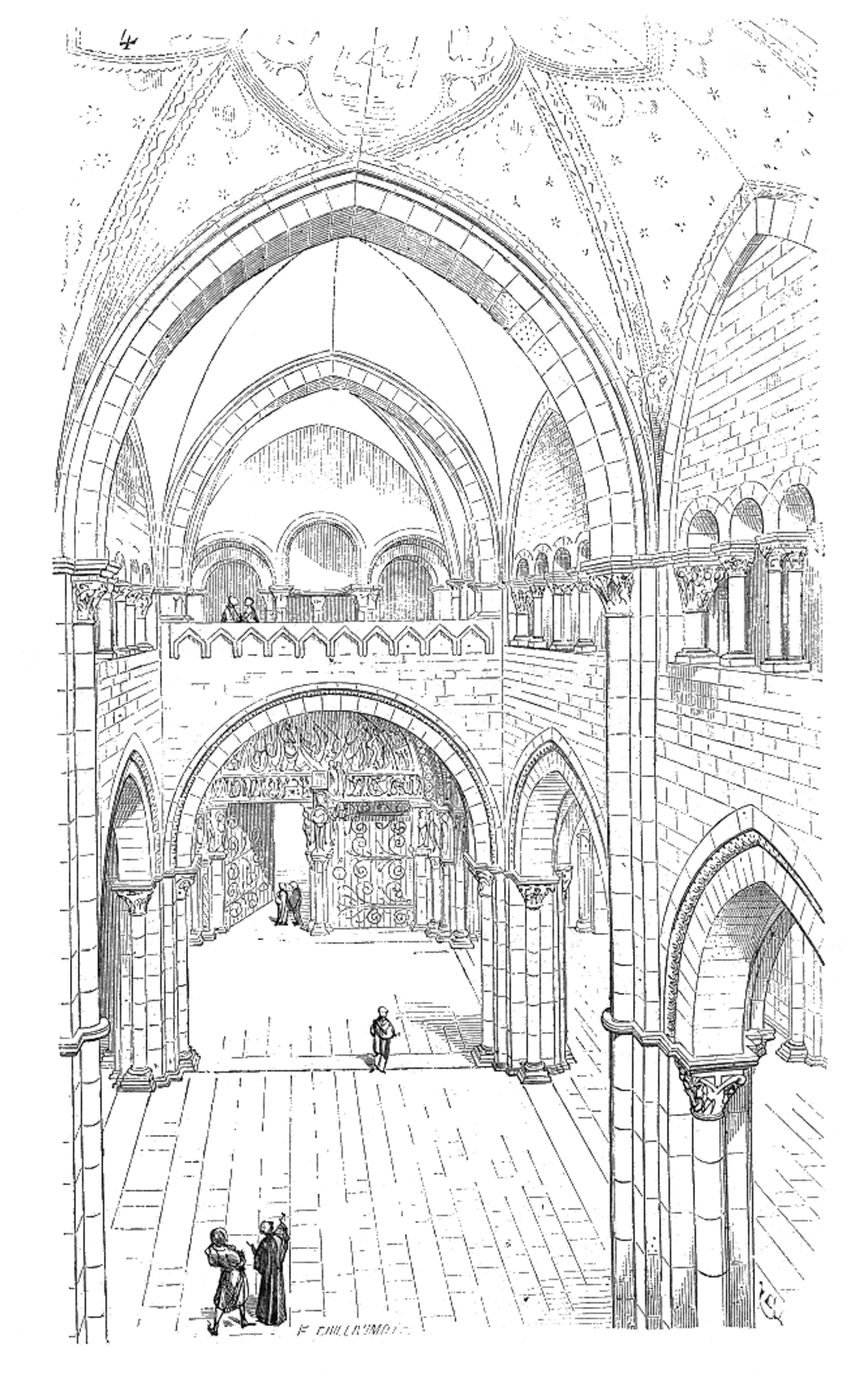

Le narthex est d'époque romane ; il fut construit vers 1145-1150 après la nef. La construction de cet avant-nef s'était imposé pour permettre la formation des processions comme à Cluny.

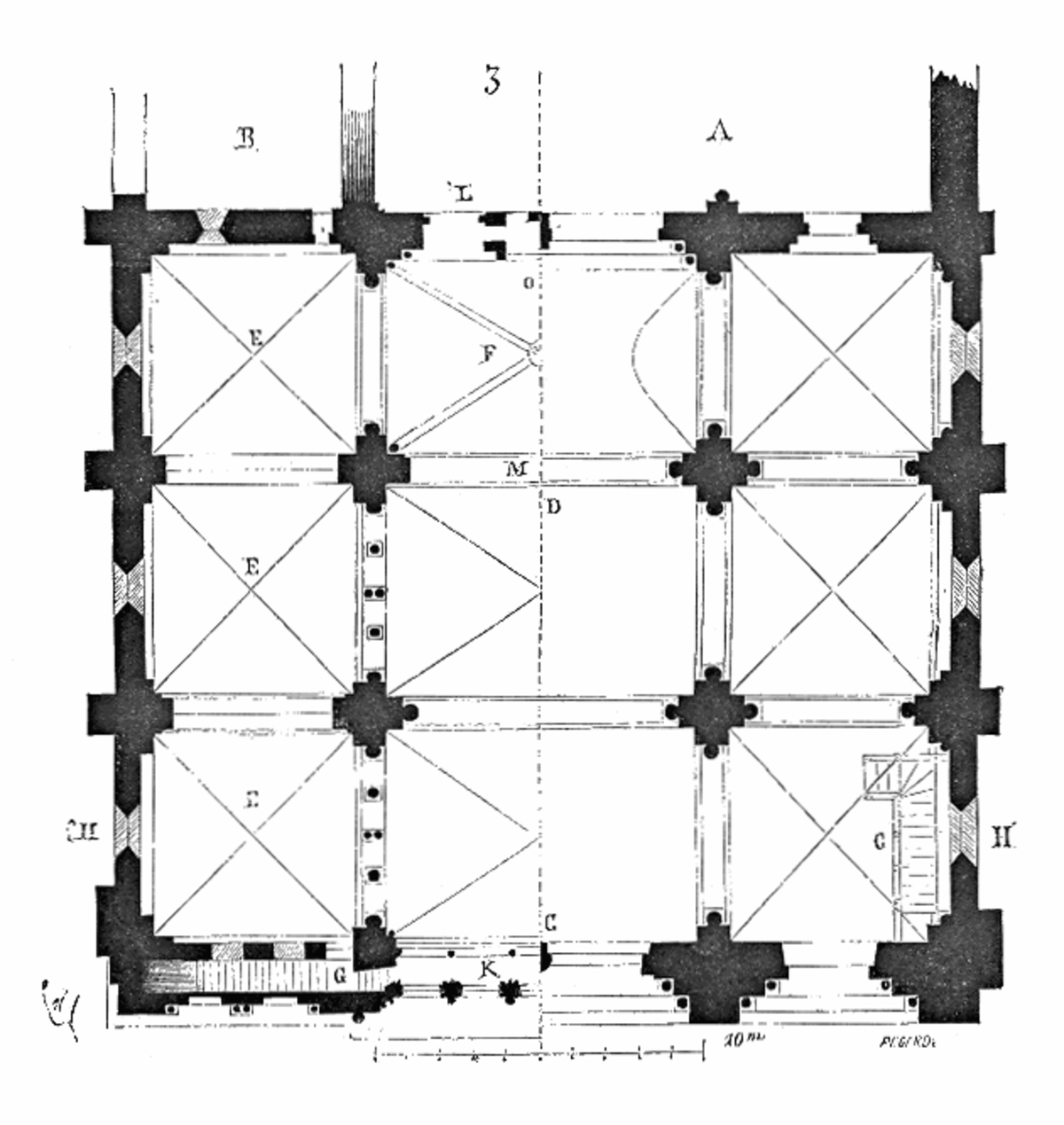

Profond de trois travées, il est de vaste dimension : à peu près carré, il mesure 23,5 mètres de largeur sur 22 de profondeur et comporte trois vaisseaux comme la nef.

Au fond du narthex, trois portails s'ouvrent sur la nef de la basilique ; ils sont chacun surmontés d'un tympan sculpté. Deux petits portails encadrent le grand portail. Celui de droite est consacré à l'Enfance du Christ, celui de gauche, à des scènes après la Résurrection. Le portail central traite de deux thèmes : le Christ monté au Ciel, trônant en gloire à la droite du Père, accomplit la promesse qu'il a faite aux apôtres le jour de l'Ascension, il les remplit du don du Saint-Esprit à la Pentecôte. Jean Adhémar y voyait une illustration du De Miraculis de l'abbé de Cluny, Pierre le Vénérable

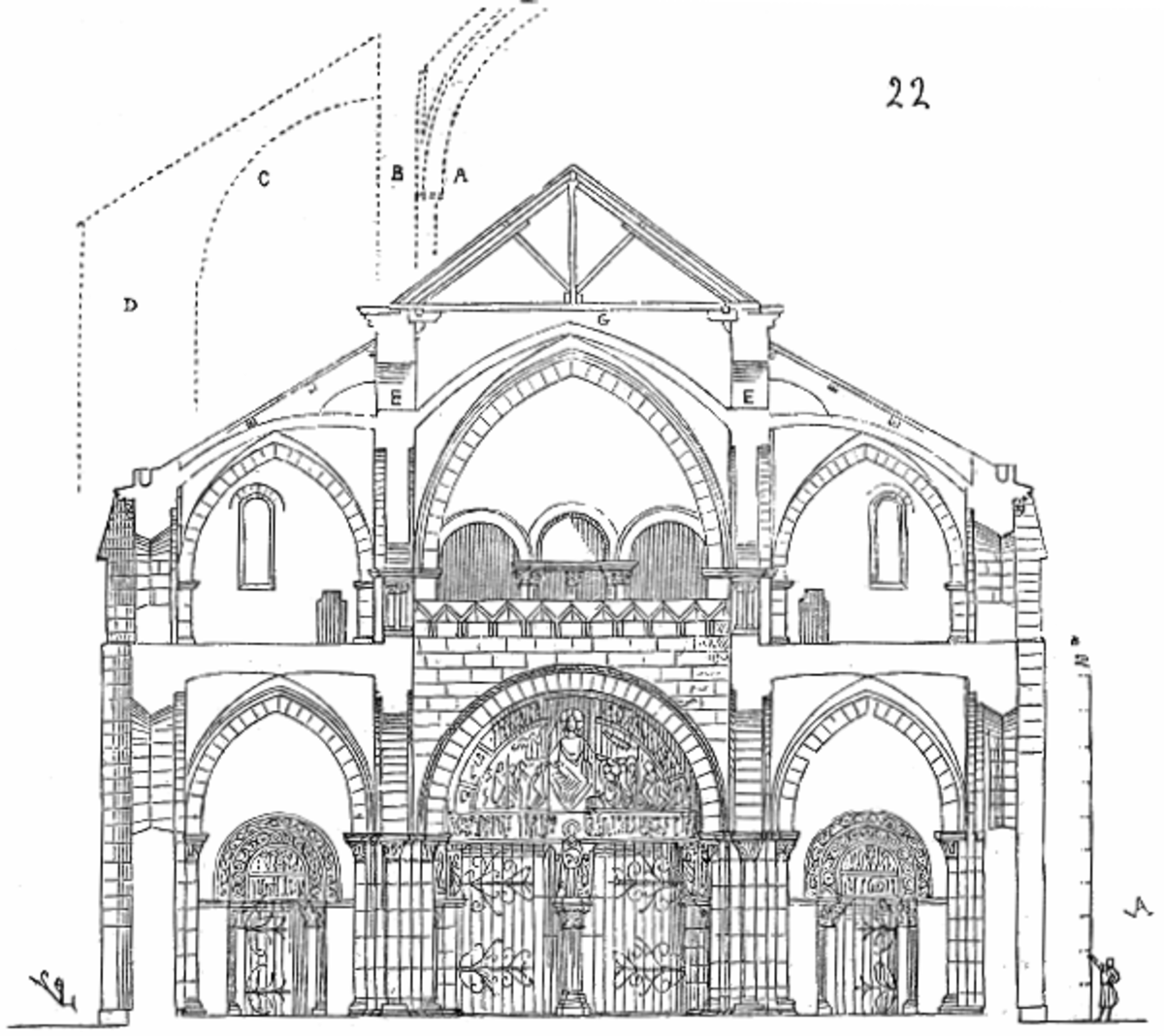

Une particularité : il possède un étage de larges tribunes, contrairement au reste de l'édifice. Celles-ci surmontent les deux collatéraux ainsi que la troisième travée du vaisseau central. Cette dernière tribune (au-dessus du grand portail situé au fond du narthex), ou tribune centrale, ouvre sur la nef. La balustrade de cette tribune centrale est ornée d'une frise d'arcs en mitre. Détail très important : la voûte sur cette tribune centrale est gothique et possède des arcs ogives. C'est un des premiers exemples qu'il y ait en France de ce genre de structure, les autres voûtes du narthex étant romanes, d'arêtes très-surhaussées. Les tribunes latérales qui se trouvent au-dessus des collatéraux s'ouvrent sur la partie centrale par des petits arcs en plein cintre reposant sur des colonnettes.

Eugène Viollet-le-Duc qui donnait aux narthex le nom de « porches fermés », estimait que celui de Vézelay était « certainement une des œuvres les plus remarquables du moyen âge » et en fit plusieurs fort beaux croquis

Le portail central du narthex et son tympan

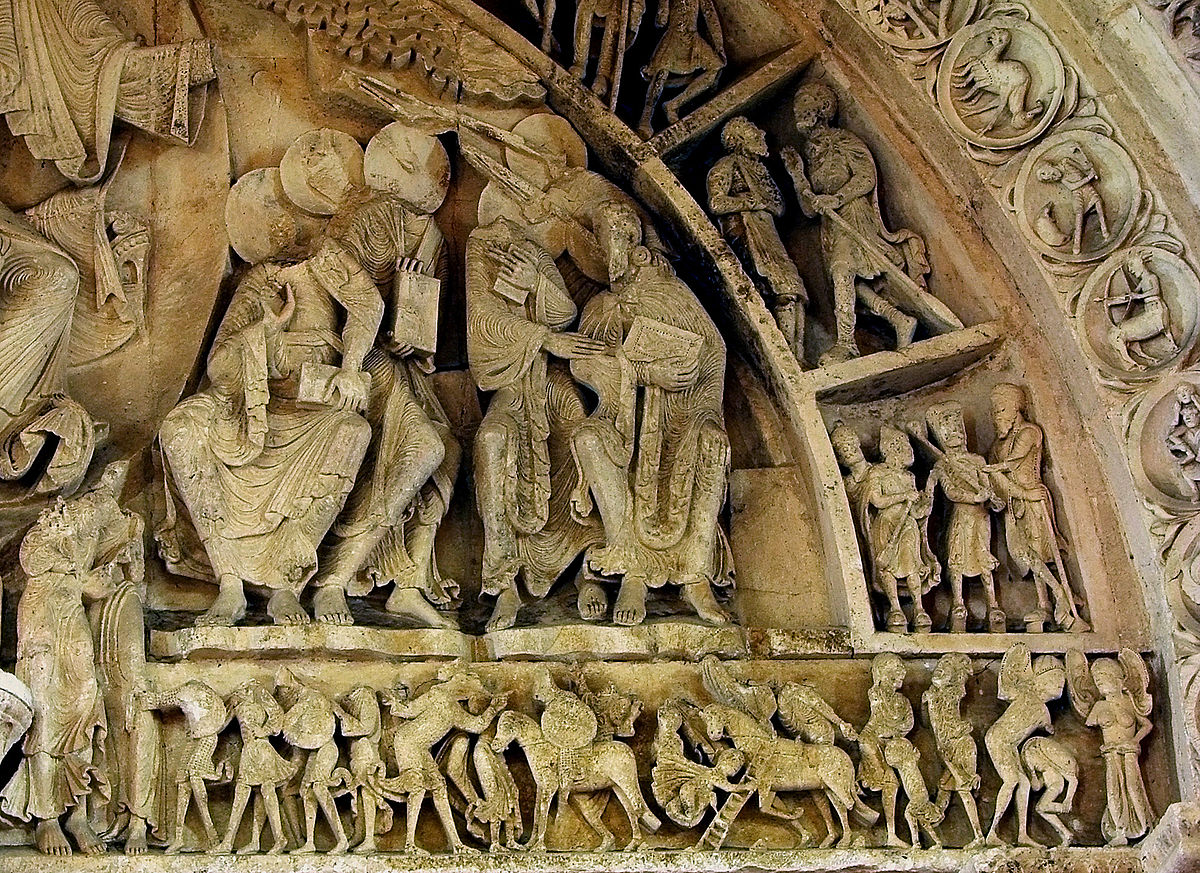

Le tympan du portail central, ou grand tympan du narthex, est un des plus grands chefs-d'œuvre de l'art sculptural roman en France. Il représente la création historique de l'Église, avec le Christ bénissant les apôtres et leur assignant la mission de convertir les nations. Cette thématique est tout à fait unique dans l'art roman.

Toute la scène est organisée autour du Christ en gloire. Ce dernier domine les autres personnages par sa taille. Celle-ci est en effet proportionnelle à l'importance des personnages représentés.

Le visage impassible du Christ contraste avec sa position en forme d'éclair et le mouvement tourbillonnant de ses vêtements. Des rayons partent latéralement de ses mains, en direction des apôtres. Cela symbolise la transmission de l'esprit du Christ ainsi que l'attribution d'une mission à ces derniers : "Allez et enseignez toutes les Nations".

Les douze apôtres tiennent à la main le livre Sacré et sont prêts à partir aux quatre coins du monde. Et ce monde est représenté dans toute sa diversité : dans huit caissons, disposés en demi-cercle en bordure supérieure du tympan, on peut reconnaître de gauche à droite, d'abord deux apôtres en train d'écrire, puis les Juifs, les Cappadociens, les Arabes semble-t-il, les Cynocéphales censés habiter aux Indes, les Phrygiens, les Byzantins et les Arméniens.

Dans la première voussure entourant ce tympan, les signes du zodiaque alternent avec les travaux des mois.

Au linteau, on a représenté les peuples connus (à gauche) et inconnus (à droite) marchant vers le centre, c'est-à-dire l'Église du Christ, symbole de leur conversion. Peuples connus et inconnus se dirigent ainsi vers deux personnages de haute taille placés aux pieds du Christ et qui doivent amener ces peuples à ce dernier ; il s'agit de saint Pierre, reconnaissable grâce à sa clé, et saint Paul, les deux piliers principaux de l'Église.

Au trumeau de ce portail central se dresse la statue de Jean le Baptiste, Précurseur du Christ. Il tient de la main droite son traditionnel plateau, portant l'agneau mystique surmonté de la croix.

Caisson du haut, les Byzantins. Caisson du bas, les Arméniens. Les médaillons de la voussure : le Scorpion, un paysan tue un porc, le Sagittaire. Sur le linteau, les peuples inconnus: de droite à gauche, les Panotéens (aux grandes oreilles), les Pygmées dont l'un utilise une échelle pour monter à cheval, les Macrobii des Indes (peuple de géants). |

Le portail de droite

Le tympan du portail de droite (au sud) est consacré à Marie et à la Nativité.

On y voit l'Annonciation, la Visitation, la naissance du Christ ou Nativité et aussi l'Adoration des Rois Mages.

Le portail sud ou portail de droite. En bas, au centre gauche : l'Ange à l'olifant |

Le portail de gauche

Le tympan de gauche (au nord) représente deux scènes liées à la vie du Christ ressuscité. Le registre supérieur représente soit l'Ascension soit une apparition du Christ ressuscité aux apôtres.

Le registre inférieur retrace la rencontre d'Emmaüs, où les disciples reconnaissent le Christ au partage du pain.

Le portail nord ou portail de gauche et son tympan. En bas, perspective ouverte sur le collatéral nord de la nef. |

La nef

Plus longue (62 m) que celle des grandes cathédrales françaises comme Notre-Dame de Paris (60 m) ou Notre-Dame d'Amiens (54 m), la large nef est impressionnante. Plus claire que le narthex, elle apparaît comme un long chemin vers le chœur.

Cette nef romane fut achevée en 1140, sous l'abbatiat de Ponce de Montboissier.

Comme dans le narthex, son élévation est à deux niveaux (grandes arcades donnant sur le collatéral, et fénêtres hautes). Elle comporte dix travées dont neuf avec des voûtes d'arêtes séparées par des arcs-doubleaux en plein-cintre, supportés par des colonnes à trois étages. Elle comporte deux bas-côtés, voûtés d'arêtes eux aussi et reposant sur des colonnes à chapiteaux historiés. Les arcs-doubleaux sont bicolores du fait de l'alternance entre les claveaux clairs et les claveaux foncés qui les composent.

La dernière travée de la nef, qui jouxte le transept est voûtée d'ogives, ceci pour ménager une transition avec la croisée du transept où débute la partie gothique de l'édifice (chœur et transept). Elle est donc plus haute que les travées de la nef précédentes.

La nef frappe par sa grande clarté, si on la compare avec d'autres sanctuaires romans. Celà est dû à plusieurs facteurs : la position de l'édifice au sommet d'une colline abondamment baignée par les rayons du soleil, la présence de fenêtres hautes donnant directement dans le vaisseau et aussi larges que le permettait la technique romane, l'absence de vitraux également, et les collatéraux, eux aussi dotés de baies de bonne dimension.

Dépouillée de mobilier et de vitraux, les seuls ornements de l'édifice sont constitués par les décors sculptés liés à son architecture, ce qui accentue l'horizontalité des lieux : frise d'oves, chapiteaux étonnamment et superbement décorés des colonnes et base des piles élégamment travaillées. Séparant les deux niveaux de l'édifice un joli ruban plissé court sous les voûtes tout au long des murs gouttereaux, enjambant les abaques (ou tailloirs) des puissantes piles.

Les parties hautes de la nef vues depuis le collatéral sud : au premier plan, la 5ème pile côté sud dont le chapiteau représente David et le lion, en arrière-plan, les fenêtres hautes du côté nord de la nef surmontant les arcades donnant sur le collatéral nord. |

Les voûtes d'arêtes qui recouvrent la large nef sont rarement utilisées sur d'aussi grandes portées dans l'architecture romane. Cette technique est généralement réservée aux collatéraux. Ce procédé présente dans tous les cas l'avantage d'alléger la pression sur les murs porteurs et donc de permettre la création de fenêtres plus grandes (quoiqu'encore de taille assez réduite comme le montrent les photos). Mais il ne résout pas le problème des poussées et du poids. Ainsi à Vézelay, la déformation (le devers) des murs est bien visible si l'on se place dans le chœur. Elle était inévitable si l'on considère l'énorme poids de 45 tonnes par travée que les murs devaient supporter. Cette déformation fut rapidement constatée à l'époque, si bien qu'on dut maintenir la voûte, d'abord grâce à des tirants de fer traversant la nef, puis au XIIIe siècle par de solides arcs-boutants extérieurs. Notons que le narthex, puissamment épaulé par ses hauts collatéraux à étage, et doté en outre de voûtes à berceau brisé très surélevées, n'eut pas le même problème et n'a donc pas eu besoin d'arcs-boutants.

Pour un sanctuaire comme Vézelay qui recherchait avant tout la lumière, l'évolution vers le gothique était indispensable, et c'est ce qui advint rapidement avec l'édification dès la fin du siècle d'un chœur et d'un transept gothique, soixante-cinq ans seulement après le début de la construction romane de cette nouvelle église.

Les chapiteaux de la nef

Les colonnes engagées dans les piles de la nef (et du narthex), sont surmontées de superbes chapiteaux sculptés datant du XIIe siècle. Ces remarquables sculptures datent des années 1125-1140, c'est-à-dire de l'époque du roi Louis VI le Gros et de son fils Louis VII le Jeune. Ils montrent l'extraordinaire maîtrise de la pierre dont firent preuve les sculpteurs bourguignons du Moyen Âge.

Les chapiteaux sont parfois, mais rarement sculptés de feuillages ; ils sont pour la plupart historiés et représentent une série de thèmes et sujets bibliques, mythologiques ou fantastiques d'une grande richesse (parmi les plus célèbres on peut citer le fameux Moulin mystique). On trouve aussi un certain nombre de thèmes moralisants, avec à l'avant-plan le châtiment des méchants. Enfin d'autres chapiteaux décrivent certains épisodes de la vie des saints.

L'ensemble des 118 chapiteaux de la basilique (94 pour la nef et 24 pour le narthex), probablement réalisés par un atelier de cinq maîtres-sculpteurs, est le plus important de la Bourgogne avec celui de la cathédrale Saint-Lazare d'Autun. Parmi eux, seuls huit ont été refaits au XIXe siècle. Les fragments originaux de ces derniers se trouvent alors au musée lapidaire. Les chapiteaux refaits se remarquent aisément à la couleur blanche de la pierre.

Certains sujets paraissent fort étranges. L'Enlèvement de Ganymède par Zeus par exemple, sujet païen et homosexuel de surcroît, semble tout à fait déplacé et anormal dans une église chrétienne, au point que l'on s'est demandé si la scène ne représentait pas autre chose. Certaines rares scènes sont obscures et n'ont pas encore été interprêtées.

La conversion de saint Eustache ou de saint Hubert (3e pile, côté sud de la nef). |

Mort du pauvre Lazare (le personnage de la parabole de l'évangile de Luc, et non celui ressuscité par Jésus); son âme monte au ciel dans une mandorle, accueillie par deux anges. |

Les chapiteaux du narthex

Tout aussi splendides que les chapiteaux de la nef, ceux du narthex datent de la même époque et traitent le même type de thèmes. Ils sont en général en excellent état de conservation.

La décollation de saint Jean Baptiste. Le bourreau lui tire les cheveux avant de lui trancher la tête |

Le prophète Nathan et David : Nathan lui reproche sa relation avec Bethsabée, épouse d'un de ses généraux |

Le chœur gothique

Construit à la fin du XIIe siècle, le chœur est de style gothique de transition, ou gothique primitif. Son élévation est à trois niveaux : grandes arcades, triforium aveugle et fenêtres hautes. Légèrement plus étroit que la nef, il est baigné d'un flot de lumière et donne une grande impression de verticalité, ce qui contraste avec la moindre clarté et les lignes essentiellement horizontales de la nef. Les voûtes ne reposent plus que sur les faisceaux des piles. Les épais murs porteurs, tels ceux de la nef romane, devenus inutiles, ont été remplacés par de grandes baies vitrées.

Il est entouré d'un déambulatoire sur lequel s'ouvrent neuf chapelles peu profondes, gothiques elles aussi et dotées de grandes fenêtres vitrées, contribuant à inonder le chœur de lumière. Le déambulatoire prolonge, au-delà du transept, les collatéraux de la nef, mais il est nettement plus étroit que ces derniers.

Le chœur proprement dit se termine par une abside semi-circulaire à cinq pans, auxquels correspondent cinq chapelles rayonnantes qui communiquent avec le rond-point du déambulatoire.

La pierre blanche utilisée pour la construction du chœur accentue encore son éclatante luminosité.

Le chœur est plus élevé que la nef. Sa hauteur sous voûte est de 22 mètres contre 18,55 pour la nef. Le triforium comporte des baies géminées, séparées par une paire de colonnettes jumelées et surmontées d'un arc en plein cintre. Les fenêtres hautes sont à lancette simple.

Les voûtes semblent en contradiction avec les grandes arcades des travées correspondantes : ainsi la voûte de la seconde travée est quadripartite alors que le niveau de la grande arcade correspondante est divisée en deux par une colonne supplémentaire au sud et une double colonne au nord.

La symbolique du chœur

La structure du chœur s'inscrit dans la logique du symbolisme de la lumière, suivant l'idée que le Christ est la « Lumière du Monde ». En ce sens, ce chœur apparaît comme le parfait aboutissement de la construction de la basilique, et remplace fort avantageusement l'ancien chœur roman.

Le dépouillement est extrême, l'austérité est quasi totale. Pas de vitraux, pas de chapiteaux historiés, pas de mobilier tant soit peu luxueux. Par de grandes baies, une lumière abondante se répand et enveloppe tout.

Un symbolisme caché règne en ces lieux, et contraste avec l'enseignement fort explicite de la sculpture romane de la nef. Ainsi onze colonnes encadrent ce chœur ; elles représenteraient les onze apôtres rassemblés autour du Christ, lors de la Dernière Cène, après le départ de Judas. Ainsi encore, au triforium, un pilastre remplace les colonnettes jumelées au niveau de la deuxième travée à droite. Il s'agirait du symbole de Judas, la section carrée du pilastre symbolisant le Mal.

Le transept

Construit en même temps que le chœur, c'est-à-dire pendant les dernières années du XIIe siècle, en style gothique primitif, le transept n'est pas très large.

Son élévation est similaire à celle du chœur et comporte donc trois niveaux (grandes arcades, triforium et fenêtres hautes). Chaque croisillon comprend deux travées, qui sont dissymétriques au sud : la première travée possède une baie géminée au niveau du triforium, tandis que la seconde n'a qu'une baie simple ; de plus, seule la première travée comporte une grande arcade. Chacune des travées du transept (nord et sud) possède des voûtes quadripartites.

Les extrémités des deux croisillons ne possèdent pas de grands portails. Au nord, il existe seulement une petite porte précédée d'une escalier. Au sud le premier niveau du mur de fond du croisillon consiste en un haut mur qui jouxte le bâtiment de la salle capitulaire.

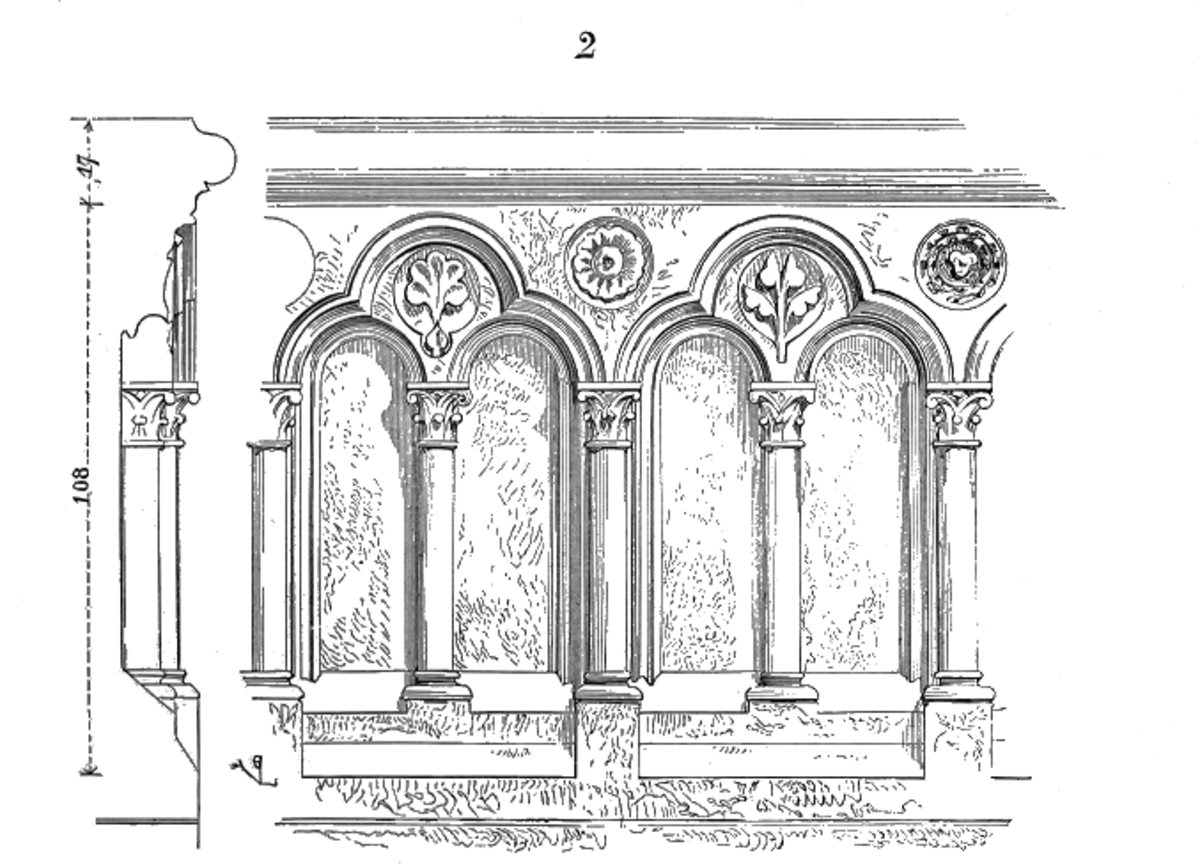

Le deuxième étage des extrémités de ces croisillons est constitué de belles balustrades pleines ou bahuts décorés d'une série de petites arcatures aveugles, sur lesquels sont posées les colonnettes d'un triforium. Comme au niveau du chœur, ce triforium est constitué de baies géminées coiffées par un arc en plein cintre.

Enfin le troisième et dernier étage est constitué de trois baies d'une seule lancette chacune, qui contribuent à éclairer le transept.

La crypte

La crypte qui se trouve sous le chœur, date de l'époque carolingienne. Elle est assez vaste : 19 mètres de long sur 9 mètres 20 de large. C'est à sa présence qu'est due la surélévation du chœur de la basilique. Elle est couverte de voûtes d'arêtes qui retombent sur douze colonnes de grosseur inégale.

La crypte a contenu les reliques de Marie de Magdala.