Basilique Saint-Sernin de Toulouse - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

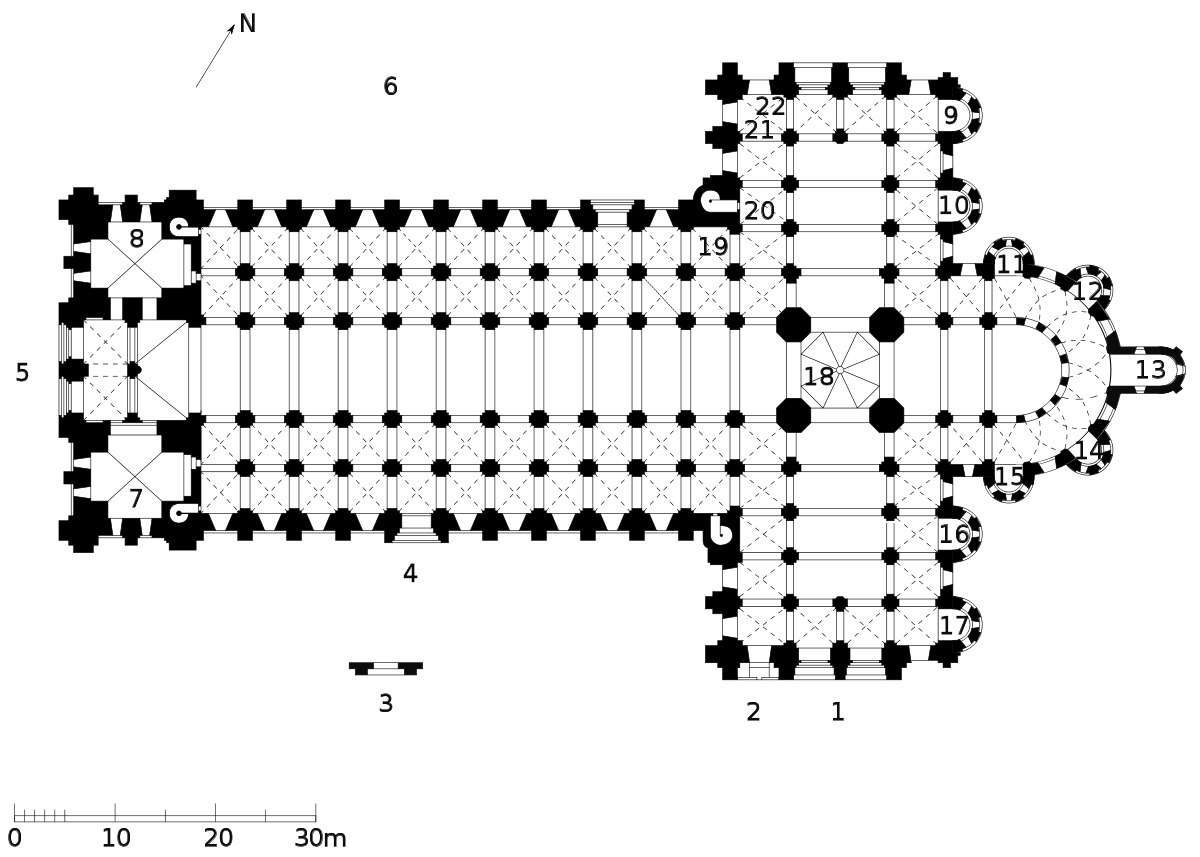

Le plan de la basilique

- 1- Porte des Comtes

- 2- Enfeu des Comtes

- 3- Ancien portail de l'abbaye

- 4- Porte Miégeville

- 5- Portail occidental

- 6- Emplacement de l'ancien cloître

- 7- Chapelle Saint-Pierre

- 8- Sacristie

- 9- Chapelle du Crucifix

- 10- Chapelle des âmes du purgatoire

- 11- Chapelle de l'immaculée Conception

- 12- Chapelle Saint-Georges

- 13- Chapelle Saint-Esprit

- 14- Chapelle Saint-Martial, Saint-Cyr et Sainte-Julitte

- 15- Chapelle Saint-Sylve

- 16- Chapelle de la Vierge

- 17- Chapelle Sainte-Germaine

- 18- Maître-autel

- 19- Peinture romane : Noli me tangere

- 20- Cycle de Résurrection

- 21- Peinture représentant Saint-Augustin

- 22- Restes de peintures : la crucifixion

La communauté canoniale de Saint-Sernin

A partir de 1083, après une brève période d'obédience monastique sous l'autorité des abbés de Cluny et de Moissac, la basilique devint une collégiale, c'est-à-dire une église tenue par un collège de chanoines réguliers dirigés par un prévôt, puis par un abbé.

L'adoption de la vie canoniale régulière doit être distinguée de celle de la règle de saint Augustin, plus tardive.

Depuis l'époque carolingienne, la vie communautaire semble avoir été réglée par la règle de Chrodegang de Metz.

En 1070 et 1076 encore, la vie régulière n'est pas réglée par une seule règle précise, mais se résume au principe de l'habitat commun. Guillaume de Cahors décide ainsi de "vivre canoniquement [sous la dépendance de Saint-Sernin] en conformité aux décrets des Pères, à savoir Augustin, Jérôme et les autres".

En 1096, à l'occasion de la dédicace de l'abbatiale, Urbain précise les conditions de la vie régulière (mise en commun des biens, obligation de résidence, etc.) mais ne mentionne pas la nature de la règle, alors que le formulaire diplomatique de ses actes ne manque pas de le faire pour d'autres communautés.

Le 21 mars 1141, le pape Innocent II place la communauté sous la règle de saint Augustin

En 1216, à la suite du concile de Latran IV, le pape Innocent III confirme les privilèges accordés par ses prédécesseurs et mentionne à nouveau la règle de saint Augustin.

Au cours du XIIIe siècle s'y ajoutèrent des "Statuts" encore inédits, connus par une copie tardive.

L'abbé de Saint-Sernin était à la tête d'un patrimoine immobilier considérable dans Toulouse et jusqu'au pied des Pyrénées qui le conduisit à de fréquents conflits avec l'évêque de Toulouse, dont la cathédrale Saint-Étienne, avait beaucoup moins de rayonnement que Saint-Sernin. La communauté s'agrandit et une abbaye fut construite autour de l'église.

A partir du milieu du XVe siècle, l'abbé régulier est remplacé par un abbé commendataire. Le 25 septembre 1526, une bulle pontificale ordonne la sécularisation de l'abbaye qui abandonne la vie régulière.

Disparition des bâtiments de l'abbaye

Après la Révolution et avec l'abandon des bâtiments de l'abbaye, il est décidé de dégager la basilique et de rendre accessible son parvis et ses différentes portes. Ce projet sera mis en exécution qu'au début du XIXe siècle. De 1804 à 1808, le cloître de l'ancienne abbaye fut démantelé et quelques chapiteaux furent conservés et exposés au musée des Augustins. Puis, par expropriation et rachats, les bâtiments et édifices sont détruits tout autour de l'église sous l'impulsion de Jacques-Pascal Virebent, architecte en chef de la ville, afin de former une place elliptique. Le musée Saint-Raymond, ancien collège du même nom, primitivement un hôpital géré par l'abbaye, est le seul ancien bâtiment subsistant du complexe abbatial.

Prévôts de Saint-Sernin

Jusqu'en 1119, l'abbaye n'est pas gouvernée par des abbés mais par des prévôts.

- 980 c. : Unals

- 1005 c. : Rodgarius / Rodogerisu (1025)

- 1060 c. : Unaldus

- 1070 c.-1071 : Isarn de Lavaur, évêque de Toulouse du 6 décembre 1071 au 7 février 1105.

- 1074-1105 c. : Petrus, mentionné en 1080, 1093, 1098.

- 1098-1100 c. (mention): Munio

- après 1105 : Ugo

- vers 1101 et avant 1108-1117(devient abbé)... : Raymondus Wuillelmi

Il y a un problème concernant les dates de Raimond prévôt devenu le premier abbé.

Abbés de Saint-Sernin

Selon la Gallia christiana, t. 13,col. 94, l'institution abbatiale daterait de 1117. La liste de la Gallia christiana, est fautive et doit être corrigée par confrontation avec les archives subsistantes; voir notamment Histoire générale du Languedoc, t. 4/2, Toulouse, Privat, 1872, n. 103, p. 523-527.

- 1117 - 1140 : Raymond / Raimond Guillaume (Raimundus Willelmi)(+ 18 juillet 1140).

- 1140 (première mention 19.10.1140) - 1175 (dernière mention 6/27 décembre 1174) : Hugues (d’Avignonet ?), évêque de Toulouse (19 mars 1173 – 16 avril 1175), second abbé de Saint-Sernin.

- 1175 (première mention 6/27 juin 1175-1182) : Pons I de Sainte-Foi (ou de Montpezat?), troisième abbé, + 21 septembre.

- 1182-1199 : Pons II de Montpesat.

- 1200-1211 : Guillaume de Cantez (Contesio), + 5 janvier 1212.

- 1212/1213-1233/1234 (18 février) : Jordanus ou Jourdain qui affecta l'hôpital Saint-Raymond à l'accueil des étudiants et des autres pauvres.

- 1234-1235 : Pierre I, + 6 août.

- 1236-1238 (après) : Bernard I de Martres.

- 1243 (avant)-1262: Bernard II de Gensac,+ 14 octobre 1262 (et non 1263).

- 1262-1289 : Arnaud de Villemur.

- 1289-1294 : siège vacant.

- 1294-...

- 1299-1301 : Sanche de Aissada (Sanctius de Narano), + 4 juin 1301.

...

- 1321-1336 : Amelius / Ameil de Lautrico, promu à l’évêché de Castres le 5.12.1326 ; † le 15 novembre [1326] d’après le nécrologe de l’abbaye.

- 1336 c.... 1347 c. : Hugues Roger, + 25 novembre

...

- 1396 c. - 1409 : Aimeric (Aimeri) Noel (Nadal, Natal)(Aimericus Natalis), devenu évêque de Condom (Gams : 1418 ; Histoire générale de Languedoc : 1411), puis de Castres (1429), suivi l'obédience de Benoît XIII qui l'institua référendaire et conservateur des privilèges de l'ordre de Cîteaux, † 3 octobre 1421. L'abbaye était vacante en 1409.

- 1413-1452 : Foulque de Rouvière (Rueria) (+10 septembre 1455).

- 1453-1461 : Jean de Juniac (de Junaco, Jehan de Jeanhac), + 16 juin.

- 1461-1473 : Jean Jouffroy / Jouffroi / Joffredi, cardinal.

...

- 1476-14?? : Gilles, cardinal, administrateur de l'abbaye.

....

- 15?? - 15?? : Laurent Ier Allemand évêque d'Orange (1477-1484), puis de Grenoble (1484-1518), † 5 septembre 151?.

...

- XVIe s. 2/2 (12 janvier) : + François de Simiano, évêque d'Apt.

...

- 1748... François III Henri de Fleurigny, abbé de Saint Sernin en 1748

...

- ???? (18 juin): + Bernard de Aurivalle.

- ???? (19 août): + Bernard.

- ???? (12 février): + Jean de Nogaret.

- ???? (4 août) : + Pierre.

- ???? (12 août): + Jean de Nogaret.

- ???? (18 septembre) : + Pierre Vital Blasini.

- ???? (26 février) : + Antoine, évêque de Mirepoix.

- ???? (21 mars): + Pierre Textor, cardinal chancelier de la Sainte-Église.

- ???? (22 février): + Ramnulphe de Vasinaclo.

- ???? : Jean Maffre, cardinal, + 23 novembre d'après le nécrologe du 16e siècle ; aucun cardinal ne porte ce nom.