Basilique Saint-Clément-du-Latran - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

La Basilique Saint-Clément-du-Latran (en italien : Basilica di San Clemente al Laterano) est une basilique religieuse catholique, située à Rome en Italie et dédiée à Clément Ier.

Sur le site, se trouve un complexe de bâtiments sur trois niveaux. Le niveau archéologique le plus bas est une insula du Ier siècle, appartenant à T. Flavius Clemens, ayant des vestiges de fondations de l'époque républicaine, sur laquelle est superposé un temple païen romain du IIe siècle, dédié à Mithra.

L'église actuelle est construite, peu avant l'an 1100 au cours du Haut Moyen Âge, sur les fondations de l'église chrétienne du IVe siècle.

Histoire

Cette ancienne église a évolué au fil des siècles, d'une maison privée, site clandestin du culte chrétien du Ie siècle jusqu'à la basilique grand public du VIe siècle, reflétant l'émergence de l'Église catholique, augmentant en légitimité et en pouvoir.

La maison est initialement détenue par le consul et martyr romain Titus Flavius Clemens, l'un des premiers sénateurs romains à se convertir au christianisme qui avait permis que sa maison soit utilisée comme lieu de rencontre secret pour les autres chrétiens, la religion étant interdite à l'époque.

Il existe aussi des traces de culte de païen sur le site. Au IIe siècle, des membres du culte de Mithra construisent un petit temple dédié à Mithra. Un petit espace voûté, incrusté de pierre ponce, imitant une grotte, est utilisé pour les rites d'initiation, jusqu'au IIIe siècle. Un autel de marbre blanc placé en position centrale est sculpté sur les quatre faces d'un bas-relief, Mithra tuant le taureau, de porteurs de torche et d'un serpent.

La deuxième basilique

La basilique actuelle est reconstruite par le cardinal Anastase, vers 1099-1120, après que la première église brûle au cours du sac de la ville par les normands de Robert Guiscard en 1084. Aujourd'hui, c'est l'un des églises les plus richement ornée de Rome.

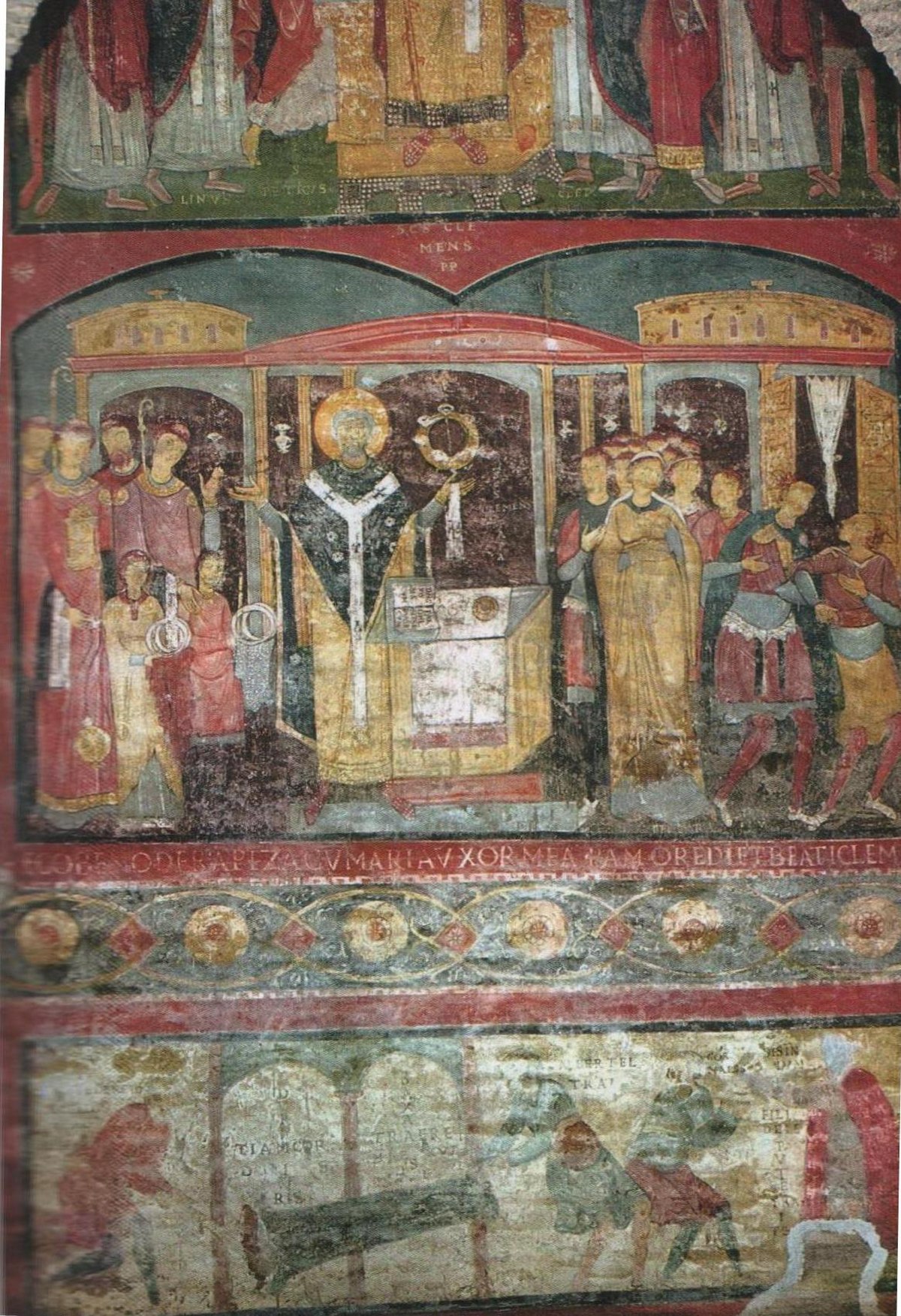

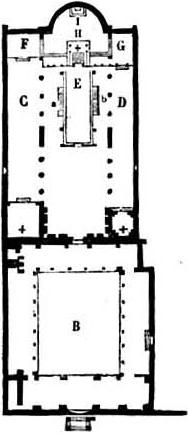

Son entrée d'origine (une entrée latérale est utilisé aujourd'hui) se fait par un péristyle (B sur le plan), bordé d'arcades. Il sert aujourd'hui de cloître entouré des bâtiments conventuels. Au fond, se trouve la sobre façade de Stefano Carlo Fontana supportée par des colonnes antiques et le petit campanile. La basilique a trois nefs divisées par des arcades sur des anciennes colonnes de granit ou de marbre, avec un pavage aux incrustations cosmatesques. La schola cantorum du XIIe siècle (E sur le plan) intègre des éléments en marbre de la basilique d'origine. Derrière elle, dans le chœur, un ciborium (H sur le plan) composé de quatre colonnes gris-violet indique le tombeau de Clément situé dans la crypte. Le siège épiscopal se trouve dans l'abside, qui est couverte de mosaïques sur le thème du Triomphe de la Croix, moment fort des mosaïques romaines du XIIe siècle.

Les Dominicains irlandais sont les gardiens de Saint-Clément, depuis 1667, lorsque l'Angleterre proscrit l'Église catholique irlandais et expulse l'ensemble des membres du clergé. Le pape Urbain VIII leur donne refuge à Saint-Clément, où ils s'installent, gérant une résidence pour l'étude et l'enseignement des prêtres à Rome. Les Dominicains ont eux-mêmes procédé à des fouilles dans les années 1950, en collaboration avec des étudiants italiens en archéologie.

Sur un mur de la cour se trouve une plaque apposée par le pape Clément XI faisant l'éloge de Saint-Clément: « Cette ancienne église a résisté aux ravages des siècles ». Clément entreprend des restaurations sur la vénérable structure, qu'il trouve en mauvais état. Il choisit Stefano Carlo Fontana, neveu de l'architecte Carlo Fontana, qui érige une nouvelle façade, terminée en 1719. Le plafond sculpté et à caissons doré de la nef et des bas-côtés date de ce moment, tout comme le décor en stuc, les chapiteaux ioniques et les fresques.

Dans une chapelle latérale, il y a un sanctuaire avec le tombeau de saint Cyrille qui a créé l'alphabet glagolitique et christianisé les Slaves. Le pape Jean-Paul II y venait parfois pour prier pour la Pologne et les pays slaves. La chapelle est conserve également une Madonne de Giovanni Battista Salvi da Sassoferrato.

Le sarcophage Ignace, évêque d’Antioche, sert d’autel à la basilique supérieure.