Basilique Notre-Dame-de-la-Garde - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Une longue et minutieuse restauration : 2001-2008

Les façades ayant beaucoup vieilli et les mosaïques intérieures ayant été mal restaurées après la guerre, de grands travaux de restauration ont été entrepris de 2001 à 2008 sous la conduite de l'architecte Xavier David. Il fallut quatre années d'études avant de lancer les travaux qui ont duré de 2001 à 2008 et ont été financés grâce à la participation des collectivités locales et à des dons privés de particuliers ou d'établissements de la région.

Rénovation extérieure

Si la plupart des pierres utilisées se sont avérées avec le temps très résistantes, il n'en a pas été de même pour la pierre verte appelée Golfalina. Cette belle pierre dure s'est très vite dégradée sous l'effet de la pollution industrielle et domestique provenant notamment de la combustion du charbon. Elle s'est effritée sur une épaisseur de 3 à 5 cm. La carrière près de Florence d'où avait été extraite cette pierre, était fermée depuis longtemps. Il a fallu trouver un autre lieu dans un vignoble près de Chianti d'où 150 m3 de Golfalina ont été extraits. Les pierres défectueuses ont été remplacées par des pierres identiques mais traitées pour résister à la pollution.

De plus certaines armatures métalliques ont en rouillant fait éclater des pierres. Deux des armatures posaient un grave problème : celle qui ceinture le haut de la chambre des cloches pour renforcer cette zone lors du balancement du bourdon et celle qui enserre la partie la plus haute du campanile sur laquelle est posée la statue monumentale. Certaines armatures ont été protégées par une protection cathodique d'autres remplacées par de l'acier inoxydable.

Restauration intérieure

Les travaux à entreprendre étaient encore plus importants à l'intérieur. Tout d'abord, certains stucs des parties hautes abîmés par des infiltrations ont du être refaits. Ensuite, les panneaux de mosaïques, dégradés à la Libération par les impacts de balles ou les éclats d'obus, avaient été réparés avec les techniques de l'époque et dans l’urgence : les tesselles manquantes avaient été réparées par du plâtre recouvert de peinture. De plus, toutes ces mosaïques étaient noircies par la fumée des cierges.

La restauration des mosaïques a été confiée à un mosaïste marseillais Michel Patrizio, dont les ouvriers ont été formés à l'école de mosaïque de Spilimbergo, et qui perpétue, dans le Frioul au nord de Venise, la technique de la mosaïque. Comme à l'origine les tesselles, éléments de mosaïque, ont été fournies par l’atelier Orsoni de Venise. La partie la plus abîmée était la coupole centrale de la nef qui a nécessité le changement de toutes les mosaïques d’or. Certaines parties de mosaïques, qui menaçaient de se décoller, ont été consolidées par des injections de résine.

Architecture

L'aspect général du bâtiment se caractérise par le souci décoratif attesté par l'emploi de matériaux de couleurs contrastées : calcaire de Calissane dont la blancheur tranche avec le vert de la Golfalina, pierre de Florence. À l’intérieur de l'église supérieure rien n'a été épargné pour célébrer le culte de la Vierge avec notamment l'emploi de marbres de différentes couleurs et des mosaïques polychromes.

L'accès à l'édifice s’effectue par un avant perron occupant un développement de 35 m. de largeur débouchant sur un pont-levis. À partir de celui-ci on peut soit accéder directement à la crypte soit emprunter un escalier qui partant de part et d'autre conduit au porche d'entrée de l'église supérieure.

Le bâtiment peut être considéré comme une succession de volumes : porche et clocher, nef flanquée des chapelles latérales, ensemble transept, dôme, chœur et abside.

Extérieur

Le clocher

D'une hauteur de 41 mètres, le puissant clocher carré situé au-dessus du porche d'entrée comporte deux étages identiques formés de cinq arcatures, celle du milieu servant de fenêtre à un petit balcon. Cet ensemble est surmonté d'un beffroi dont chaque face est constituée de trois grandes baies aux colonnes de granit rouge derrière lesquelles sont placés les abat-sons. Ce beffroi abrite le bourdon et se termine par une terrasse carrée bordée d'une balustrade de pierre ajourée comportant au centre de chaque côté les armes de la ville et à chacun de ses angles une statue d'ange sonnant de la trompette. Ces quatre statues ont été sculptées par Lequesne. Sur la terrasse de cette tour carrée s'élève un campanile cylindrique d'une hauteur de 12,5 mètres comportant seize colonnes de granit rouge sur lequel est posée la monumentale statue de la Vierge de 11,2 mètres.

Plaqué contre la façade sud de ce clocher, un escalier octogonal permet d'accéder à la terrasse et de là à l'intérieur du campanile et de la statue. Cet accès est interdit au public.

Du porche d'entrée on accède à l'église supérieure en franchissant le seuil des portes en bronze dessinées par Henri Révoil. Chaque ventail est décoré de trois panneaux superposés dont celui du centre porte le monogramme de la Vierge placé dans un cercle de perles figurant le rosaire. Le tympan de cette porte principale est orné d'une mosaïque représentant l'Assomption de la Vierge d'après un tableau de Faivre-Duffer.

Façades latérales

Les bas-côtés de la nef sont divisés en trois parties égales comportant en leur centre une fenêtre éclairant chacune une chapelle latérale. Les pilastres et les arcs sont constitués de pierres et de claveaux alternés verts et blancs. Des soupiraux placés au ras de la chaussée donnent un peu de jour aux chapelles souterraines de la crypte. La nef étant plus haute que les chapelles latérales, des baies géminées éclairent les trois calottes sphériques de la nef ; ces baies géminées ne sont pas visibles de la terrasse.

Transept, dôme et abside

Le transept éclairé par deux croisées géminées surmontées d'une rosace est orienté est-ouest. Sur son axe s'élève un dôme de 9 mètres de diamètre. Ce dôme élevé sur un plan octogonal est composé de trente deux lamelles à l'intersection desquelles s'érige une croix. Chaque face du plan octogonal est percée d'une fenêtre, chacune encadrée de deux colonnes de granit rouge, dont le plein cintre est surmonté d'un fronton triangulaire.

L'abside demi-circulaire est décorée de cinq arcatures aveugles encadrées chacune de deux colonnes de granit rouge. La construction postérieure des bâtiments de la sacristie cache une partie de l'abside.

Intérieur

Le contraste est saisissant entre la sobriété de la crypte et la somptuosité de l’église supérieure. La crypte, de faible hauteur, est peu éclairée et sans décoration tandis que l’église supérieure éclairée par des baies est richement décorée de marbres polychromes et de mosaïques.

Crypte

Dans le hall d'entrée situé sous le clocher se trouvent deux statues de marbre représentant Mgr de Mazenod et le pape Pie IX, sculptées par Ramus. Dans ce hall se trouvent de part et d'autre de l'entrée deux escaliers conduisant à l'église supérieure.

Entièrement de style roman, la crypte se compose d'une nef voûtée en plein cintre bordée de six chapelles latérales correspondant exactement à celles de l'église supérieure. Le maître autel est en pierre de Golfalina. Derrière cet autel s'élève la statue de la vierge au bouquet. Dans les chapelles latérales sont placées des plaques portant le nom des différents donateurs ayant répondu à l'appel de Mgr Cruice. Les autels latéraux sont consacrés à sainte Philomène, saint André, sainte Rose, saint Henri, saint Louis et saint Benoît Labre qui fut le modèle de Paul Verlaine au temps de sa conversion. Dans les deux chapelles du fond, à droite et à gauche, deux escaliers aboutissent aux sacristies et aux tribunes du chœur et du maître autel de la chapelle haute ; ces escaliers ne sont pas accessibles au public.

Église supérieure

Les dimensions intérieures de l'église supérieure sont assez modestes. La nef a une longueur de 32,7 m. et une largeur de 14 m. Chaque chapelle latérale mesure 3,8 m. par 5,4 m. À l’intérieur de l'église supérieure c'est le triomphe de la polychromie avec de somptueuses mosaïques et des colonnes et pilastres en marbre aux couleurs alternées rouge et blanc. Si pour le blanc le marbre de Carrare s'imposait, en revanche pour le rouge le choix fut très délicat. L'architecte Espérandieu voulait un rouge nuancé pour s'harmoniser avec les mosaïques et ne pas trop trancher avec la blancheur du marbre de Carrare. Le marbrier Jules Cantini fit la découverte au lieu-dit « les belles pierres » sur la commune de La Celle près de Brignoles (Var) d’un gisement de marbre rouge jaspé de jaune et de blanc, recevant un beau poli, qui convint parfaitement. Pour les parties hautes c'est le stuc, c'est-à-dire du marbre reconstitué, qui est adopté.

Les mosaïques des plafonds et des parois dont la surface développée est d'environ 1 200 m2 ont été réalisées de 1886 à 1892 par la société Mora installée à Nîmes. Les tesselles qui provenaient de Venise, ont été fabriquées par des artisans au sommet de leur art. Chaque panneau comporte près de 10 000 tesselles au m2, ce qui représente pour la basilique environ 12 millions de petits carreaux de 1 à 2 cm2. Ces mosaïques constituent un ensemble exceptionnel par la complexité de ses décors réalisés par des architectes ou des peintres de renom et par la qualité des tesselles. Les sols sont revêtus d’environ 380 m2 de mosaïques romaines au dessin géométrique.

La nef

Tapissée de mosaïques, la nef crée une atmosphère surnaturelle teintée d’orientalisme. Elle est recouverte de trois coupoles décorées de mosaïques réalisées de façon identique : sur un semis de fleurs sont figurées des colombes en cercle autour d’un fleuron central. Les couleurs des fleurs sont différentes pour chaque coupole : blanche pour la première, bleue pour la seconde et rouge pour la troisième. Aux quatre angles, aux retombées de la voûte sur les piles, sont représentées dans des médaillons, des figures résumant l'ancien testament. On observe les médaillons suivants :

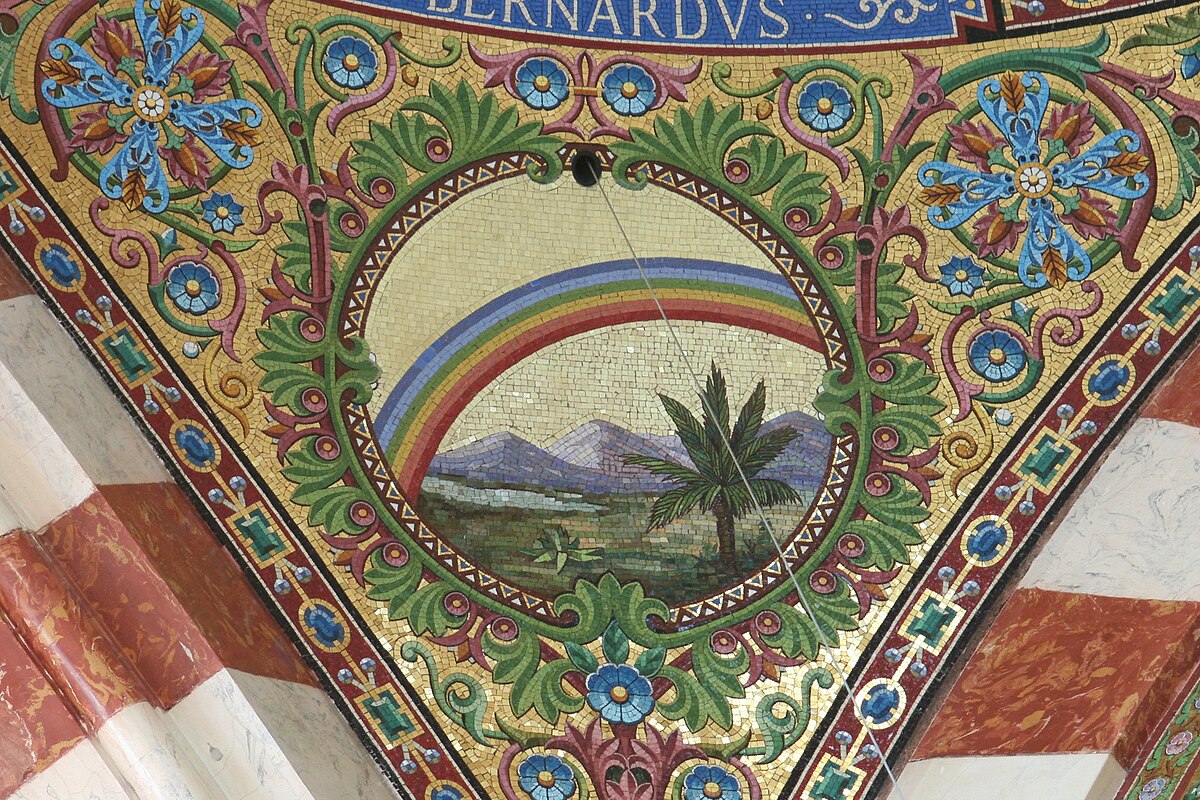

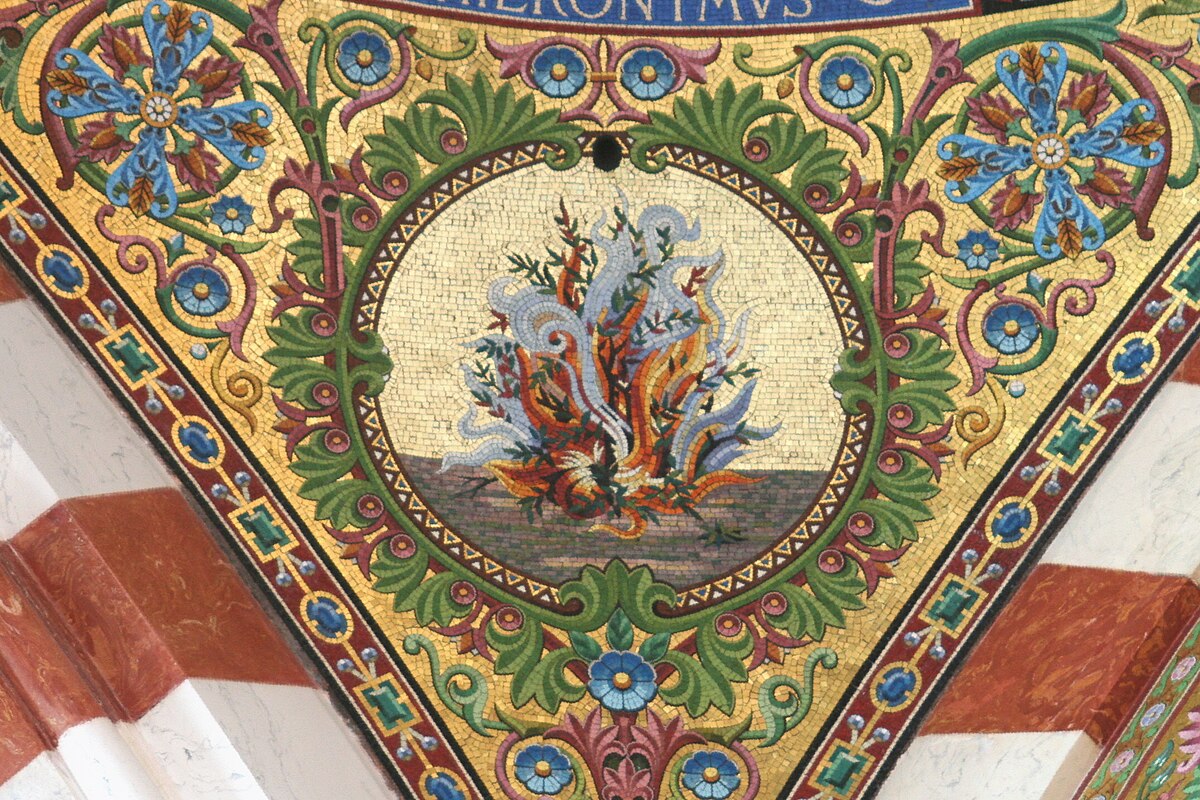

- 1re coupole : arche de Noé, sortie de l'arche avec l’arc-en-ciel, échelle de Jacob et buisson ardent ;

- 2e coupole : tables de la Loi, bâton fleuri d'Aaron, chandelier à sept branches et encensoir du temple ;

- 3e coupole : vigne chargée de raisins, lys entre les épines, rameau d’olivier aux feuilles d'argent et palmier.

Première coupole. |

Le transept

La grande coupole au milieu du transept est décorée d'une mosaïque représentant quatre anges sur fond d'or s'élevant de la terre vers le ciel et soutenant, les bras levés, une couronne de roses qu'ils offrent à la Vierge Marie représentée par son monogramme placé au centre de la composition.

Aux retombées de la coupole, dans les encorbellements, sont représentés les quatre évangélistes : saint Marc symbolisé par le lion, saint Luc par le taureau, saint Jean par l’aigle et saint Mathieu par l’homme.

L'arcature du chevet, au-dessus de l'abside, contient une mosaïque représentant l'annonciation faite à Marie : à droite l'ange Gabriel, envoyé par Dieu, dit à Marie « Voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils et tu le nommeras Jésus ». À gauche la vierge Marie donne son acquiescement.

Saint Jean. |

Saint Mathieu. |

Le chœur

Le maître autel conçu par Révoil, réalisé par Jules Cantini entre 1882 et 1886, est en marbre blanc avec un soubassement formé de cinq arcatures en bronze doré reposant sur des colonnettes en lapis-lazulis avec un décor de mosaïques. Le tabernacle en vermeil est encadré de deux colonnes et de deux panneaux de mosaïque représentant des colombes buvant dans un calice.

Derrière l'autel se dresse une colonne de marbre rouge supportant un chapiteau d'orfèvrerie sur lequel est posée la statue de la vierge exécutée en argent repoussé au marteau par l’orfèvre marseillais Chanuel.

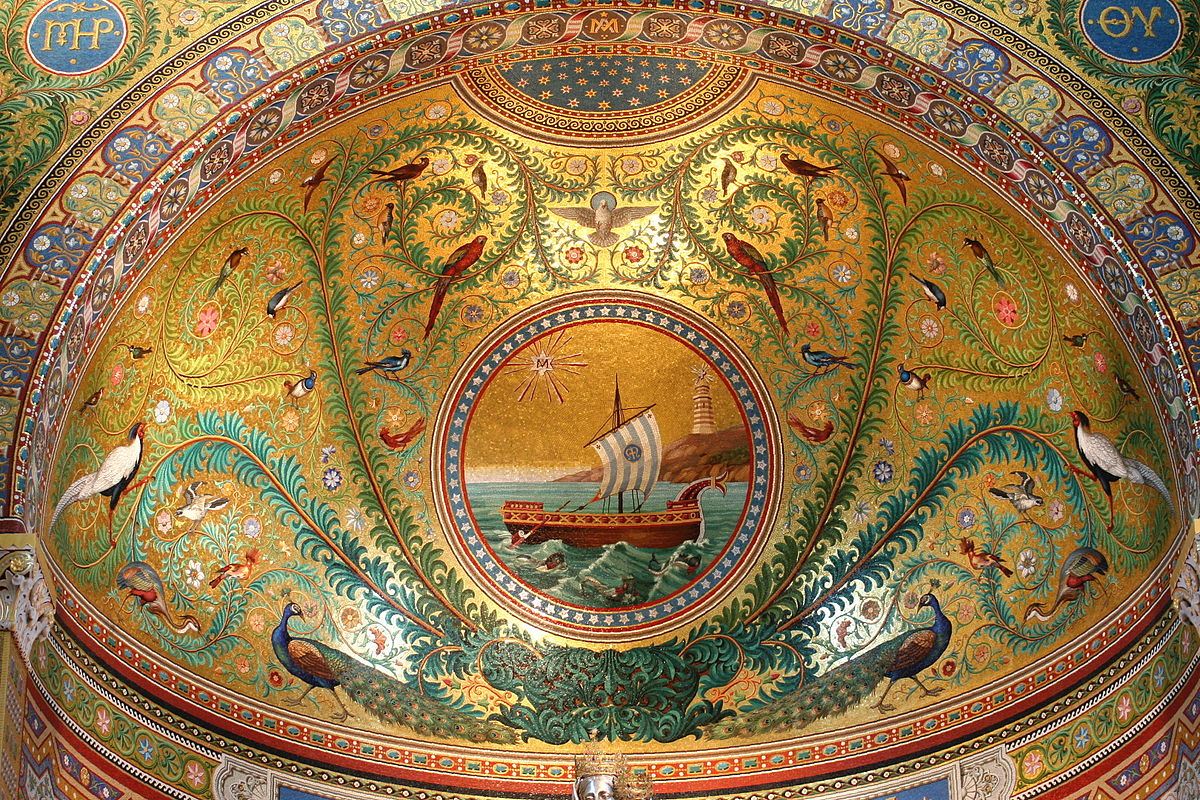

La mosaïque du cul de four de l'abside représente dans un médaillon central, un navire sur une mer agitée. Sur la voile de ce navire figure le monogramme de la Vierge et, dans le ciel, une étoile avec un A et un M entrelacés (Ave Maria : je vous salue Marie). Ce médaillon est placé au centre d'un somptueux décor représentant des rinceaux de feuillages et trente deux oiseaux ; on peut remarquer le paon, le perroquet, la huppe, le gorge bleue, le héron, le chardonneret etc.

Sous cette mosaïque sont placés neuf médaillons reliés entre eux par des rinceaux de feuillages figurant les litanies de la vierge.

| Détail du bateau. |

Perroquet. |

Chapelles latérales

Chaque chapelle latérale est consacrée à un saint. On trouve ainsi en entrant et en allant vers le chœur :

- à gauche : saint Charles Borromée, saint Lazare et saint Joseph ;

- à droite : saint Roch, sainte Marie Madeleine et saint Pierre.

Les autels de ces six chapelles sont semblables. Sur le tombeau de chaque autel figure l’écusson du saint titulaire de la chapelle. Jules Cantini a réalisé ces autels conçus par Henri Révoil ; il a également réalisé la statue de saint Pierre et en a fait don au sanctuaire.

Le plafond de chacune de ces chapelles est décoré d'une mosaïque comportant d'un côté le nom et le blason de la personne qui en a assuré le financement et de l'autre un symbole correspondant au saint auquel est consacrée la chapelle. On trouve ainsi les motifs suivants :

- Armes cardinalices pour saint Charles Borromée ; donateur M. et Mme J. Gondran (1892) ;

- Tombeau ouvert pour saint Lazare ; donateur Mme Edmond Luce née Lavre Luce (1891) ;

- Lys pour saint Joseph ; donateur M. le comte Pierre Pastré (1890) ;

- Coquille saint Jacques et besace rappelant que saint Roch était un pèlerin ; donateur M. et Mme Aimé Pastré et leurs fils Joseph & Emmanuel (1887) ;

- Vase à parfum pour sainte Marie Madeleine ; donateur Mme Augustin Fabre et fils (1891) ;

- Clefs du paradis pour saint Pierre ; donateur M. le Comte et la Comtesse Pastré (1889).

Chapelle saint Pierre Clefs sur le tombeau de l'autel. |

Plafond de la chapelle saint Lazare tombeau ouvert dans un médaillon. |