Barbiturique - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

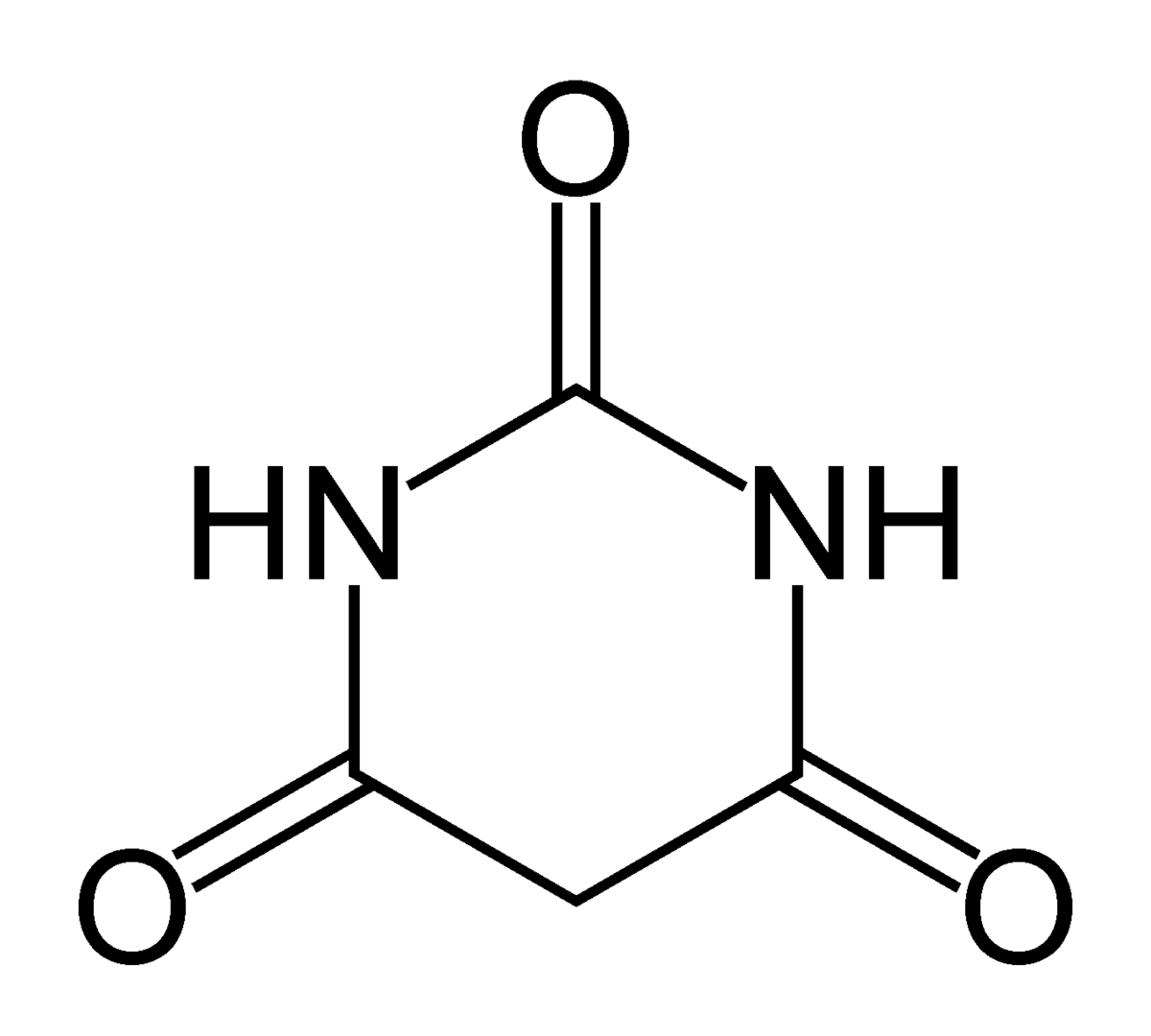

Les barbituriques appartiennent à une famille médicamenteuse agissant comme dépresseurs du système nerveux central, et dont le spectre d'activité s'étend de l'effet sédatif à l'anesthésie. Certains sont aussi utilisés pour leurs vertus anti-convulsivantes. Tous sont dérivés de l'acide barbiturique et de ses homologues (acide thiobarbiturique, acide iminobarbiturique). Ils sont de nos jours beaucoup moins prescrits en raison de leurs effets indésirables, du risque d'abus, et de l'arrivée sur le marché de molécules aux effets similaires mais sans les effets délétères des barbituriques.

Origine du mot

Il existe plusieurs versions de l'origine du mot « barbiturique ». L'une, très répandue, fait remonter cette origine à la date de la synthèse de l'acide barbiturique par Adolf von Baeyer, soit le 4 décembre 1864, jour de la Sainte-Barbe. Selon une autre version, le mot aurait été choisi au cours d'une fête donnée ultérieurement, mais aussi le jour de la Sainte-Barbe, pour célébrer cette découverte dans une taverne fréquentée par des artilleurs, dont sainte Barbe est la patronne. Selon une autre version encore, rapportée par Michel Rosenzweig dans son livre Les drogues dans l'histoire, « barbiturique » viendrait du grec barbitos qui signifie « semblable à la lyre », parce que la molécule de l'acide en question présente la forme de cet instrument. Le suffixe « urique » est naturellement dérivé du mot urée. L'acide barbiturique, qu'on obtient par action de l'ester malonique sur l'urée, est également désigné sous le nom de « malonylurée ».

Abus de barbituriques

L'utilisation des barbituriques fut très répandue dans la première moitié du XXe siècle.

À dose modérée, ces médicaments entraînent un effet très proche de celui produit par l'intoxication alcoolique (ivresse). Les symptômes principaux sont une perte de la coordination motrice, un discours incohérent, des troubles du jugement. Ces effets ont parfois été recherchés dans une optique récréative, sédative ou pour les suicides.

Dans le cas d'un abus chronique se développe très rapidement une tolérance aux barbituriques, une dépendance physique et psychologique. La tolérance en particulier entraîne un rétrécissement de la zone comprise entre la dose nécessaire pour obtenir l'effet recherché et la dose mortelle, par augmentation progressive de la dose nécessaire pour obtenir le même effet. À un certain point, la dose requise devient supérieure à la dose létale, entraînant coma et décès sans prise en charge médicale urgente.

Historiquement, et bien que la plupart des patients aient retiré un bénéfice de la prise de barbituriques, la prévalence des toxicomanies, des accidents de sevrage (convulsions parfois mortelles) et des accidents d'intoxication due à un excès de barbituriques ont conduit l'industrie pharmaceutique au développement de thérapies alternatives (en particulier les benzodiazépines) qui ont fortement restreint l'utilisation des barbituriques.

Utilisation médicale

L'utilisation des barbituriques est aujourd'hui limitée à quelques produits anticonvulsivants et comme inducteurs de l'anesthésie générale. Les molécules existantes sont (par dénomination commune internationale = DCI):

- Amobarbital (hypnotique)

- Aprobarbital (hypnotique)

- Barbital

- Butabarbital (hypnotique)

- Butalbital (sédatif)

- Hexobarbital (hypnotique/anesthésiant)

- Méphobarbital (anxiolytique)

- Pentobarbital (hypnotique)

- Phénobarbital (anticonvulsivant)

- Sécobarbital (hypnotique)

- Talbutal (hypnotique)

- Thiobarbital (anesthésiant)

- Thiopental (hypnotique/anesthésiant)