Banc (poisson) - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

Un banc est un groupement important d'individus de la même espèce qui se déplacent ensemble, sans hiérarchie. Le terme « banc » désigne surtout les groupements de poissons, mais par extension, il peut également désigner ceux de calmars, de copépodes, de méduses, etc.

Structure sociale

À la différence d'autres structures sociales, comme le harem, ou la société, il n'existe aucune hiérarchie dans un banc : le poisson qui mène le groupe dans sa nage est simplement celui qui se trouve le plus à l'avant. Lorsque le banc change de direction, chaque poisson se tourne, et se met à suivre le poisson qui le précède immédiatement, et le poisson qui se trouve alors le plus en avant prend spontanément (et provisoirement) la tête du groupe.

Cette particularité est en fait une adaptation et un mode de défense, puisqu'ainsi le banc ne risque pas d'être fragilisé par la disparition (par prédation, notamment), d'un individu prééminent à la tête du groupe.

Les espèces formant des bancs sont qualifiées de grégaires.

Importance écologique

L'organisation en banc est un phénomène écologique particulièrement important, puisque la majorité des espèces de poissons sont grégaires.

Les espèces pélagiques (hauturières) sont plus particulièrement concernées, puisque les espèces solitaires sont rares en haute mer, et que, faute de repère, l'établissement et la défense de territoire y est impossible. Le banc constitue souvent pour ces espèces la meilleure stratégie de survie. On connaît cependant des espèces benthiques grégaires, par exemple les représentants de l'ordre des Corydoras.

La vocation première du banc est d'offrir un refuge en un milieu ouvert, comme la haute mer. Les individus se trouvant au centre du banc se trouveront protégés par ceux qui en occupent les flancs. Face à l'attaque d'un prédateur, la plupart des espèces grégaires adoptent la même stratégie comportementale, et le banc se resserre pour prendre l'aspect d'une « boule », protégeant les individus les plus faibles (juvéniles...) au centre. Le banc permet également une meilleure exploitation des ressources, dans un milieu très dilué : en augmentant localement le volume globale du banc, par rapport au volume d'un individu, on multiplie la probabilité de trouver une source de nourriture, car, si un seul des membres du banc détecte, par exemple, un banc de plancton, le groupe entier peut en profiter.

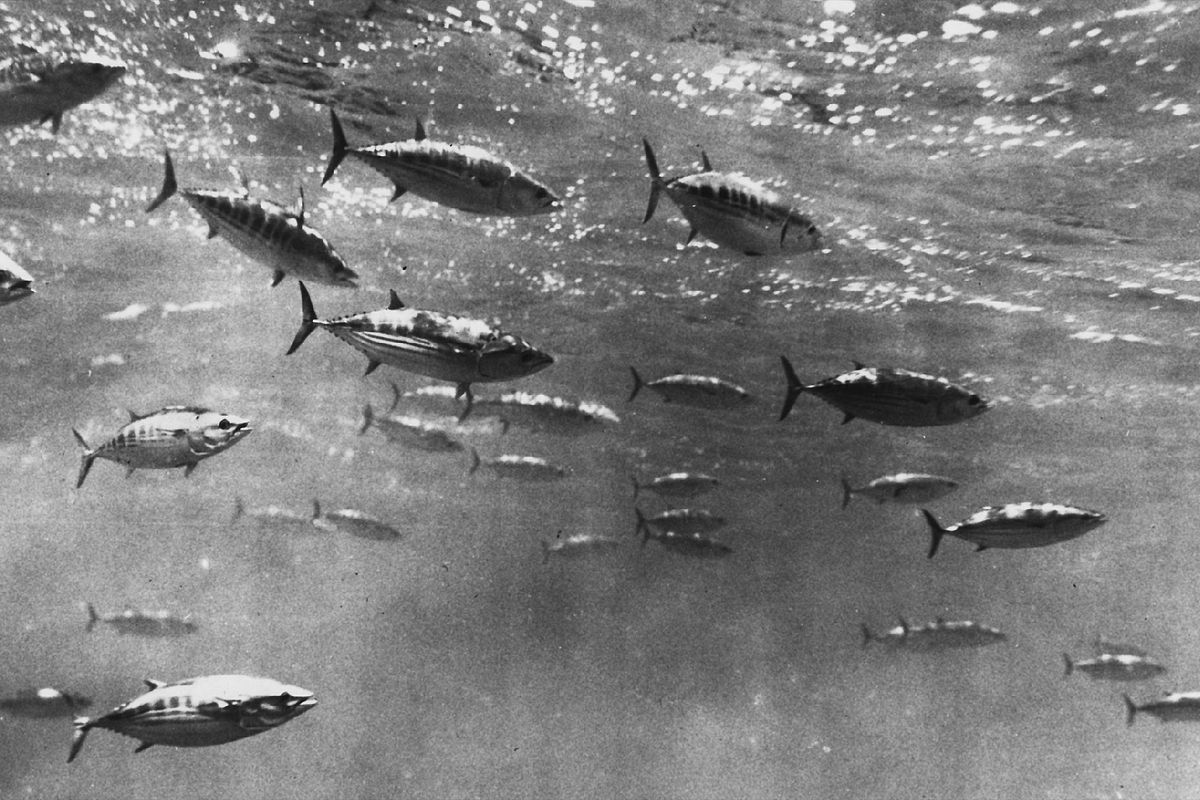

De nombreuses espèces prédatrices utilisent cette même stratégie pour se prémunir contre leurs propres prédateurs ; cependant, même les superprédateurs de haute mer, adoptent fréquemment cette stratégie, comme les thons, les maquereaux, les bonites et les barracudas.

Pour les espèces prédatrices, les bancs constituent également une ressource de nourriture appréciable; les grands animaux marins, poissons ou mammifères, comme le requin baleine, le requin pélerin ou les baleines chassent les bancs de plancton ou de krill, dont ils consomment de grandes quantités. On a vu une baleine grise éradiquer, en un seul repas, la quasi-totalité d'un banc d'anchois, en quelques bouchées à peine! Les requins et les dauphins attaquent en bandes, et harcèlent les bancs de poissons, dont ils consomment la quasi-totalité des individus, avant de se mettre en quête d'un autre banc.

Adaptations morphologiques

Afin de pouvoir former des groupes compacts, les espèces grégaires doivent être capables de se reconnaître mutuellement, comme individus appartenant à la même espèce. Ce besoin donne lui à des adaptations intéressantes, notamment dans certains milieu où la visibilité est réduite : le Néon (Paracheirodon innesi) est un des poissons de bancs les plus célèbres en aquarium. Les membres de cette espèce arborent une bande iridescente de couleur bleue le long du corps, qui reflète la lumière, et permet aux poissons de se reconnaître entre eux dans les biotopes à eau noire d'Amérique du Sud.

Dans une optique similaire, certaines espèces abyssales utilisent des organes bioluminescents pour se reconnaître dans les ténèbres environnantes.

D'autres poissons peuvent utiliser à cette même fin des organes électriques, pour reconnaître les membres de leur espèce, et constituer un banc. C'est le cas, notamment, dans les cours d'eau d'Afrique, des poissons-éléphants, des genres Gnathonemus et apparentés (Mormyridés, ou encore, en Amérique du Sud, des poissons-couteaux de l'ordre des Gymnotiformes (Aptéronotidés et Gymnotidés, notamment).