Ballon-sonde - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Types de ballons-sondes

Il existe plusieurs types de ballons-sondes :

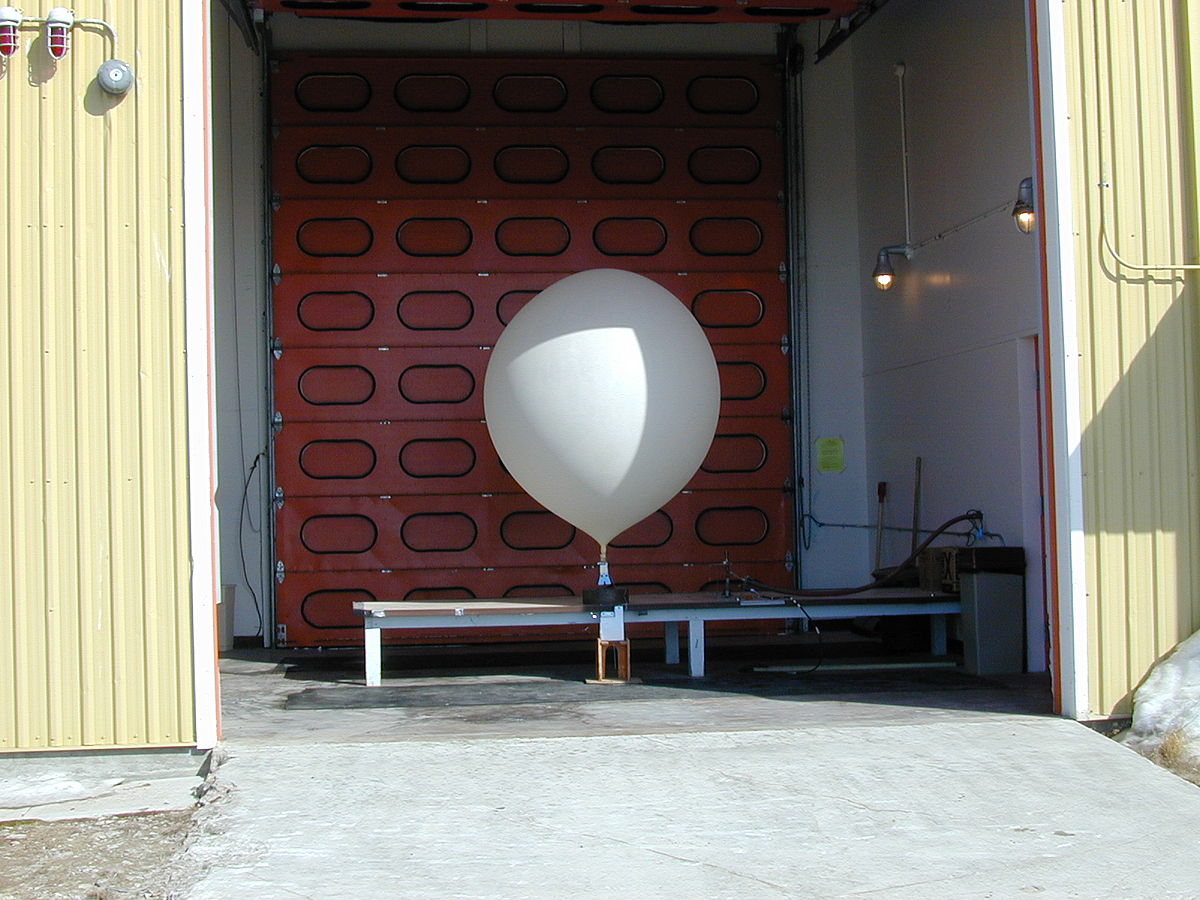

- Les ballons-sondes standard sont gonflés en général à l'hélium et emportent des charges importantes en haute altitude. On utilise l’hydrogène dans les postes éloignés, comme dans l'Arctique canadien, car il est facile et peu coûteux à produire par hydrolyse, ce qui évite le transport coûteux d'hélium, mais sa manipulation est plus risquée. Le ballon est gonflé de façon à avoir une vitesse ascensionnelle d'environ 5 m/s. Il est fermé et en composés élastiques, ce qui implique qu'il éclate à des altitudes généralement comprises entre 10 et 35 km. À cause de la pression très faible qui règne à ces altitudes, l'enveloppe se distend jusqu'à la rupture, son diamètre pouvant augmenter de 400 % ;

- Les ballons ouverts : constitués d'une enveloppe légère. Ils sont ouverts par le bas et permettent ainsi à l'hélium de sortir au fur et à mesure de la montée. Ils peuvent atteindre jusqu'à 45 km d'altitude et y rester jusqu'à 4 jours. Ce type de ballon-sonde représente la majorité des ballons lancés dans un cadre scientifique ;

- Les ballons pressurisés gonflés à l'hélium. Ceux-ci sont constitués d'une enveloppe rigide les empêchant d'éclater. Ils peuvent ainsi rester des semaines dans l'atmosphère — entre 10 et 20 km — et permettent de réaliser des expériences de longue durée, pouvant survoler des terrains différents ;

- Les ballons infrarouges : l'enveloppe est souvent aluminisée et permet l'entrée des rayons infrarouges du Soleil, ce qui permet de chauffer l'air contenu dans le ballon de manière continue et ce même à haute altitude. Le jour, le ballon monte à environ 28 km et descend la nuit vers 20 km. Le grand intérêt de ce type de ballon est leur très longue durée de vie ; des vols de plusieurs mois ont ainsi déjà été réalisés et permettent de faire plusieurs fois le tour du monde.

Utilisations

Il existe trois catégories d'utilisation des ballons-sondes :

- les ballons-sondes scientifiques classiques ;

- les ballons pour les écoles, comme le programme Planète-Sciences en France ;

- les ballons radioamateurs avec les associations de radioamateurs.

Utilisation classiques

La plupart des ballons expérimentaux ont un but d’étude de l’atmosphère (par exemple : la couche d’ozone) et sont mis en œuvre par des professionnels tels que le CNES ou des universités.

Il existe aussi des ballons météorologiques dont le but est de relever la température, l’humidité, la vitesse et la force des vents qui aident à l’élaboration de prévisions météorologiques : il s’agit des radiosondages. Les lâchés de ces ballons s’effectuent deux fois par jour, à 0 h TU et 12 h TU, selon une convention de l’Organisation météorologique mondiale. Tous les pays du monde participent à ces lâchés et la répartition des sites fait l’objet d'ententes. En France, par exemple, il existe sept stations de radiosondage.

Utilisations amateures

Les ballons-sondes sont lancés depuis longtemps par les radioamateurs. Dans les années 1970, il y avait par exemple en France les "sondes ANJOU" qui emportaient dans l'atmosphère un relais radioamateur à large bande pour permettre des liaisons radio à grande distance. Comme l'horizon vu du ballon est donné par la relation

Un ballon pouvant emporter plusieurs nacelles, un système de caméra de télévision ATV directe en couleur peut même être embarqué dans l'une d'elle. Par exemple une nacelle radioamateur, suivie d’une nacelle école et d’une nacelle télévision peuvent constituer la charge d'un ballon. Les nacelles peuvent être séparées ou réunies ensemble pour former un bloc compact d’environ 30 cm de côté. La masse totale de l’ensemble ballon, nacelle et accessoires ne doit pas dépasser 4 kg. Les ballons radioamateurs sont lâchés par des associations de radioamateurs. Il ne peut pas y avoir de ballons lancés par des personnes isolées, non agrées et non autorisées. Les élèves, les enseignants et les radioamateurs sont impliqués dans le même projet et travaillent en équipe (ex. ballons ANATOLE dans le département du Pas de Calais).

D'autres associations de radioamateurs n'ont pas de projet avec les écoles mais un nombreux public est présent dans toutes les phases de leurs démarches dont des jeunes (ex. ballons BOUFIGO dans la région de Marseille). Ils travaillent souvent de concert avec d'autres organismes comme la sécurité civile. La nacelle principale est toujours munie d'un émetteur VHF. En France la fréquence réservée est 144,650 MHz par conventions internationales IARU. Les transmissions durant la voie montante du vol peuvent servir à des actions sur les expériences à bord avec des composants de puissances comme des relais, des servo moteurs ou autres systèmes interactifs. Les radioamateurs expérimentent et innovent avec les ballons hélium ou solaire en contrôlant l'altitude du ballon avec le moyen d'une soupape. Ils peuvent également exécuter le largage ou l’éclatement de l'enveloppe à un moment et une altitude très précise. Il est finalement possible avec les ballons radioamateurs de modifier la trajectoire du ballon à distance par le moyen de la voie montante UHF qui transmet des données codées vers le ballon. Les utilisateurs peuvent suivre le déplacement du ballon sur un fond de carte grâce à un logiciel approprié car un module GPS associé à un émetteur et à une interface APRS permet une localisation précise en temps réel de la nacelle pendant presque tout le vol depuis 1996 en France. Le taux de récupération peut alors atteindre 100 % grâce aux prévisions de trajectoire utilisant les prévisions sur les vents de plus en plus fiables et disponibles sur Internet. Le point de chute peut parfois être obtenu avec une précision de l'ordre de 250 à 500 mètres grâce à ces prévision et aux données GPS lors du vol. Les équipes de récupération radioamateurs, sont souvent sur le lieu de la chute avant l'arrivée du ballon pour assurer la récupération du matériel de la nacelle. Les radioamateurs de la sécurité civile participent souvent pour pratiquer un entraînement de recherches dans la nature. Renseignements sur le site : (http://www.ballons-radioamateurs.fr/).

Les ballons-sondes sont de formidables vecteurs pour les expériences. C'est pour cela que par exemple en France le CNES, en partenariat avec l’organisme Planète Sciences, permet aux jeunes de créer eux-mêmes leur(s) expérience(s) dans le cadre du programme « Un ballon pour l'école ». Celles-ci seront alors accrochées dans une nacelle qu'un ballon en latex qui peut atteindre 25 à 30 km d'altitude. Ces expériences menées déjà dans de nombreuses écoles (~150 par an) permettent aux élèves d'étudier l'atmosphère, la pollution, de prendre des photos ou des films à des altitudes diverses. Ces projets doivent commencer en début d'année scolaire et le lâcher se fait de mars à mai. Statistiquement et grâce à l’autocollant posé sur la nacelle, on récupère 2 ballons sur 3. La recherche au sol s'effectue par radiogoniométrie classique pratiquée par des radioamateurs qui organisent la récupération à la demande des écoles. Le taux de récupération des nacelles peut également atteindre 100% dans ce cas.