Auxine - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

L’auxine est, en physiologie végétale, une phytohormone de croissance végétale qui est indispensable au développement des plantes. Le terme d’auxine a été étendu à un ensemble de substances naturelles aux propriétés analogues ainsi qu’à des hormones de synthèse.

Le terme a été formé sur le grec ancien auxein, croître.

Histoire

Cette découverte avait été pressentie par Darwin en 1880 en observant la courbure des coléoptiles d’avoine vers la lumière (phototropisme). En 1910, Boysen et Jensen, en 1919 Paal puis en 1925 Soding réalisent des expériences complémentaires.

La molécule d’auxine naturelle fut finalement découverte en 1926 par Went.

Elle fut la seconde hormone végétale à être caractérisée (elle succède aux gibbérellines).

Effets

Les rôles de l’auxine sont nombreux. Son action dépend très fortement à la fois de sa concentration et du tissu sur lequel elle agit. Par exemple, une même concentration peut inhiber le développement d’un bourgeon alors qu’elle favorisera l’élongation d’une tige.

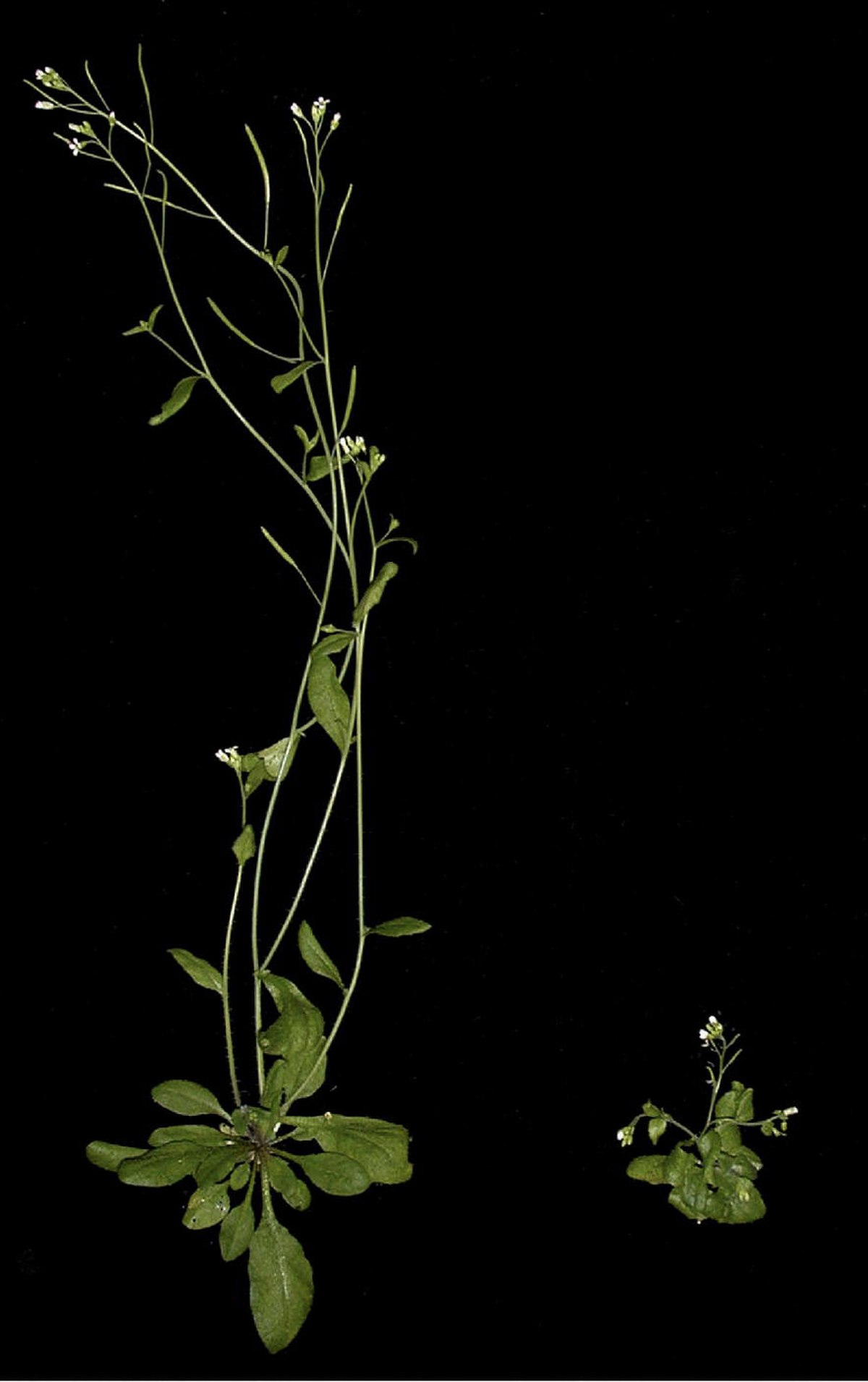

Selon les plantes, une même concentration sur un même organe peut entraîner des conséquences différentes. Par exemple, l’auxine stimule la croissance du limbe des monocotylédones alors qu’elle inhibe celle des dicotylédones.

L’auxine a aussi une action cambiostimulante et est responsable du phototropisme.

Élongation cellulaire

Elle favorise la croissance en longueur en agissant sur l’élongation cellulaire ou auxèse.

Ce mode d’action de l’auxine est relativement bien connu.

L’auxine ne pénètre pas dans les cellules mais agit via une protéine G qui par l’activation de l’adénylate cyclase fait augmenter la concentration intracellulaire en ions Ca2+ et en AMPc ce qui active une cascade de réactions (notamment celle des MAP, Mitogen Activating Protein) stimulant la division cellulaire mais aussi l’activation et la production de pompes à protons. Ces pompes expulsent des protons dans le milieu extracellulaire ce qui fait diminuer le pH dans la paroi et augmenter le potentiel de membrane (la tension entre les deux côtés de la membrane est plus forte). Il s’agit de l’hypothèse « de la croissance acidodépendante ».

L’acidification de la paroi a pour conséquence d’activer les expansines (enzymes) qui coupent les liaisons hydrogène entre les microfibrilles de cellulose et d’autres composants de la paroi cellulaire. L’armature de cellulose se relâche et les polysaccharides de connexion sont séparés, grâce aux enzymes de la paroi cellulaire qui peuvent y accéder plus facilement. La paroi devient plus extensible. L’efflux des protons favorise aussi l’entrée d’ions potassium qui vont, par un mécanisme d’osmose, induire l’entrée d’eau dans la cellule, d’où une augmentation de la pression de turgescence qui s’applique sur la totalité de la paroi par l’intermédiaire du cytoplasme. La cellule peut alors « s’étirer ».

Tous ces facteurs concourent à l’allongement cellulaire lorsque la pression de la turgescence dépasse l’élasticité de la paroi végétale.

Phototropisme

L’auxine joue également un rôle dans le phototropisme positif des tiges. Un éclairement dissymétrique de la tige entraine une migration latérale de l’auxine du côté éclairé vers le côté sombre. Celle-ci favorisant la croissance, le côté sombre grandit plus vite et la tige se tourne alors vers la lumière, d’où le qualificatif de phototropisme positif.

Contrôle de la dominance apicale

En synergie avec les cytokinines, elle participe à la néoformation des bourgeons. En revanche elle s’oppose à leur débourrement : c’est le principe de la dominance apicale.

Le bourgeon apical profite de sa position haute pour dominer les bourgeons latéraux. Il synthétise de l’auxine (apex) qu’il évacue via le phloème. Les bourgeons sous-jacents subissent alors des concentrations en auxine trop fortes qui sont inhibitrices.

Formation des racines latérales

L’auxine a aussi des rôles dans l’organogénèse. Elle agit aussi à forte concentration (de l’ordre de 10-5 g/l) sur la rhizogenèse, favorisant l’apparition de racines sur les boutures.

Une forte concentration en auxine permet la mise en route des gènes impliqués dans l’initiation des méristèmes racinaires latéraux. Toutefois, si la teneur en auxine reste forte, la croissance racinaire sera ralentie.

Ainsi, une faible concentration en auxine favorise l’élongation d’une tige alors qu’une plus forte concentration inhibe cette croissance et favorise cette fois la rhizogenèse.

Développement des fruits

Si on retire une partie des akènes en développement alors le fruit se développe mal. L’ajout d’auxine rétablit un développement normal du fruit. Exemple : la fraise.

L’action de l’auxine est très importante dans l’induction florale.

L’action de cette hormone issue des apex, bourgeons terminaux, est contrecarrée par les gibbérellines venues des racines.

Un rameau fructifère est un végétal où l’action de l’auxine est suffisamment forte pour produire l’induction florale ou pour l’avoir produite. Le cas du greffon de pêcher qui fleurit l’année de la greffe s’explique ainsi.

Les plants de semis, vigoureux, tout en bois et racines, ont une physiologie ou dominent gibbérellines et cytokinines.