Astroblème de Rochechouart-Chassenon - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

L’astroblème

L’énergie libérée par l’impact fut énorme et le cratère faisait environ 19 à 23 kilomètres de diamètre (le diamètre ainsi que la profondeur restent des sujets ouverts). Aucun fragment de la météorite n’a subsisté : elle s’est complètement vaporisée sous la violence de l’impact. Mais les roches terrestres ont été complètement remodelées. Certaines ont été vaporisées, d’autres désagrégées ou projetées à plus de 400 kilomètres de là, d’autres enfin, en sous-sol, ont été comprimées, fracturées ou choquées. L’ensemble s’est recombiné, refroidi, et a formé ce que les géologues appellent les « brèches de Rochechouart’' » depuis le début du XIXe siècle.

Ces brèches sont les seules reliques de l’évènement encore visibles en surface. Leur nature varie selon leur proximité du centre de l’impact.

Certaines sont constituées de roches vitrifiées dans lesquelles on trouve des inclusions gazeuses (près de Babaudus), leur apparence fait croire à une origine volcanique. Ce type de roche s’est formé à une température supérieure à 3 000°C et à une pression de plus de 600 000 bars.

D’autres contiennent des fragments de la roche du socle cristallin de la région, liés entre eux par une sorte de ciment. Les fragments ont des tailles variées, de quelques millimètres à plusieurs mètres. Le ciment est dit « clastique », c’est-à-dire qu’il est composé de l’agglomération des poussières et des fins débris résultants de l’impact. La température et le temps ont lié ces éléments entre eux pour former une roche assez solide. De nombreuses habitations et monuments utilisent cette roche comme élément de fabrication.

Entre ces deux extrêmes, on trouve toute une variété de roches dont la composition est riche en fer et en nickel. Les teneurs en ces métaux sont anormalement élevées par rapport à la composition du terrain sous-jacent, ceux-ci proviennent donc très probablement de la météorite elle-même.

Pour se rendre compte des dimensions du cratère, voici la liste des villes et villages qui se trouvent actuellement dans son emprise (centré sur La Judie, commune de Pressignac en Charente) :

- à moins de 5 km du centre du cratère : Pressignac (16), Chassenon (16), Rochechouart (87) et Videix (87) ;

- de 5 à 10 km du centre : Chabanais (16), Saillat-sur-Vienne (87), Chéronnac (87), Verneuil (16), Étagnac (16), Vayres (87), Saint-Quentin-sur-Charente (16), et Chaillac-sur-Vienne (87) ;

- de 10 km jusqu’au bord : Massignac (16), Exideuil (16), Lésignac-Durand (16), Suris (16), Les Salles-Lavauguyon (87), Saint-Bazile (87), Chabrac (16), Saint-Junien (87), Mouzon (16) et Oradour-sur-Vayres (87).

En 1999, l’INSEE recensait 26 661 personnes vivant dans le cratère.

À quoi pouvait ressembler le cratère ?

Cela fait très longtemps que le cratère a disparu du relief, l’érosion ayant fait son œuvre depuis 214 Ma.

Son diamètre

L’érosion a quasiment effacé toutes les traces de l’événement. Il ne reste qu’une couche profonde tout au plus d’une centaine de mètres de brèches à partir de laquelle il est envisageable de se faire une idée de la taille du cratère par comparaison avec d’autres cratères mieux préservés. Officiellement, la Earth Impact Database attribue 23 kilomètres, mais de leur avis, cette valeur doit être réévaluée. Malgré tout, le calcul est très incertain :

- Philippe Lambert conclut à un diamètre de 20 à 25 km dans sa thèse de 1977 ;

- à partir des travaux de Collins, on peut estimer d’après l’extension des cataclases relevées par Philippe Lambert un diamètre de 17 à 19 km ;

- toujours d’après les relevés de Philippe Lambert et en considérant les travaux d’Anne Therriault sur l’impact de Vredefort (Afrique du Sud) relativement à l’extension des quartz choqués, et des cônes de percussion, le diamètre serait compris entre 20 et 24 km.

Même si les relevés de Philippe Lambert ont été contestés par François Kraut, à partir des diverses valeurs listées ci dessus, on peut estimer un diamètre réaliste entre 19 et 23 km, soit environ 21 kilomètres.

Sa forme

Il est possible de se faire une idée de sa forme par analogies avec les cratères de Ries (Allemagne, Ø 24 km, âge 15 Ma) et de Boltysh (Ukraine, Ø 24 km, âge 65 Ma) qui sont assez bien préservés et similaires en taille à celui de Rochechouart-Chassenon.

Le premier, très récent puisqu’il n’a que 15 millions d’années, permet surtout de se faire une idée de la façon dont les éjectas et les tectites se sont dispersés. On en retrouve à plus de 450 kilomètres de Ries.

Le second, plus ancien a été formé sur un sous-sol quasiment identique à celui du Limousin : du gneiss et du granite. Il est maintenant enfoui sous des dépôts sédimentaires qui l’ont préservé de l’érosion. Les études sismologiques ont permis de bien comprendre son relief.

Ces deux cratères présentent un pic central dont la genèse est illustrée par l’animation ci-dessus. Bien que la présence du pic soit fort probable, on ne sait pas encore si le cratère de Rochechouart en présente un.

Les brèches

Sous le terme brèches se trouvent groupées les roches du socle terrestre qui ont été modifiées par la puissance de l’impact. Il ne s’agit donc pas de fragments de la météorite elle-même.

On distingue trois types de brèches.

Brèches polygéniques de retombées (allochtones)

Ces roches sont constituées d’un mélange plus ou moins hétérogène de fragments des roches du socle, liés entre eux par un ciment vitreux ou constitué de poussières compactées par la chaleur, la pression ou le temps.

La nature et la morphologie de ces brèches varient fortement en fonction de la distance au centre de l’impact, de l’empilement des couches de brèche et de la nature du sous-sol. En règle générale, plus on se rapproche du centre, plus les brèches présentent un fort taux de fusion. La galerie d’images ci dessous montre divers échantillons de brèche polygénique de retombées.

| Brèches polygéniques | ||

| Type de Babaudus | ||

| jaune | rouge | rouge |

|

|

|

| Autres types avec verre | ||

| La Valette | Montoume | Chassenon |

|

|

|

| Autres types sans verre | ||

| Rochechouart | ||

| ||

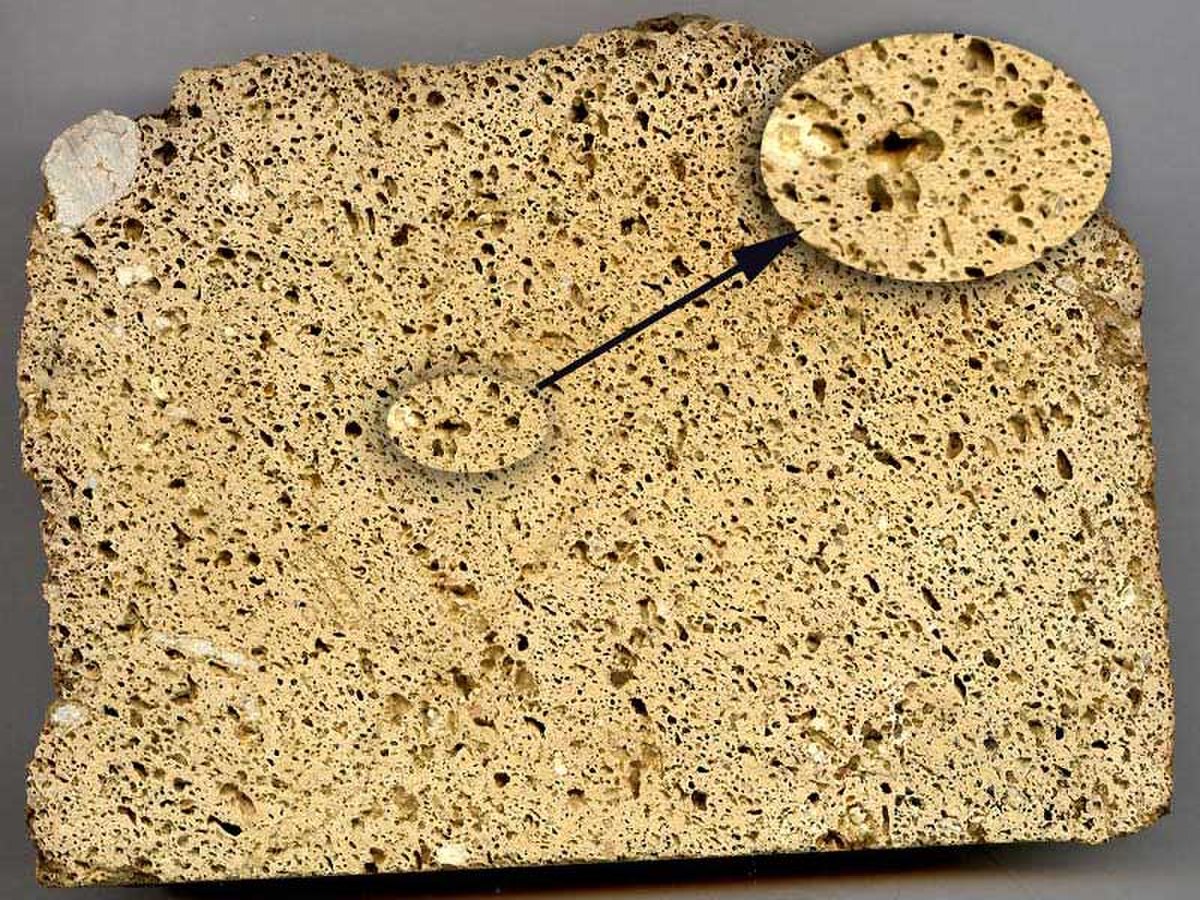

- Les brèches de type Babaudus sont des brèches à très fort taux de fusion. Les fragments non fondus qu’elles contiennent parfois sont très petits et constitués des roches les moins fusibles (du quartz essentiellement). Leur matrice vitreuse contient souvent des vacuoles. Les brèches jaunes de Babaudus ne sont quasiment constituées que de verre. Ces brèches sont très riches en potasse et contiennent 40 fois plus de nickel que les roches du socle dont elles sont issues. Ce nickel provient indubitablement de la météorite et l’enrichissement en potasse a probablement été causé par les phénomènes hydrothermaux qui ont suivi l’impact. On rencontre ces brèches dans la région de Babaudus, situé au centre de l’impact. Les brèches de La Valette sont de ce type.

- Les brèches de type Chassenon (suévite verte) contiennent quelques matières vitreuses de coloration verte caractéristique. Les plus gros fragments qui sont inclus dans ces brèches mesurent quelques centimètres. On les retrouve au-dessus des brèches de type Rochechouart ce qui permet de conclure qu’il s’agit des dernières retombées du panache de l’impact. Une carrière exploitait cette roche. Elles sont riches en oxyde de nickel qui leur donne la coloration verte.

- Les brèches de type Montoume (suévite rouge) sont localisées dans les collines de Montoume où quelques carrières exploitaient cette roche dure et colorée. Elles recouvrent directement le socle ou bien les brèches de Rochechouart et sont très riches en fragments de verre. La couleur rouge intense est due à une très forte teneur en fer probablement issu de la météorite. Ces brèches contiennent parfois des masses noirâtres d’oxyde de manganèse, élément lui aussi en provenance de la météorite à moins que ce ne soit un effet de l’hydrothermalisme qui a suivi l’impact. Montoume étant très excentré dans le cratère, la genèse de cette couche de brèches reste pour l’instant non élucidée.

- Les brèches de type Rochechouart sont localisées dans un rayon de 5 à 8 km autour du centre du cratère. Elles sont constituées de fragments de roche du socle de quelques millimètres à quelques mètres de diamètre, liés entre eux par un ciment clastique constitué de poussières compactées par la pression, la température et le temps. Elles ne contiennent pas (ou très peu) de matière vitreuse. Le piton rocheux près du château de Rochechouart est constitué de ces brèches. Leur apparence ressemble au béton. Elles constituent la majeure partie des brèches de l’impact et de très nombreux bâtiments de la région sont construits avec ces pierres.

Brèches monogéniques de dislocation (autochtones)

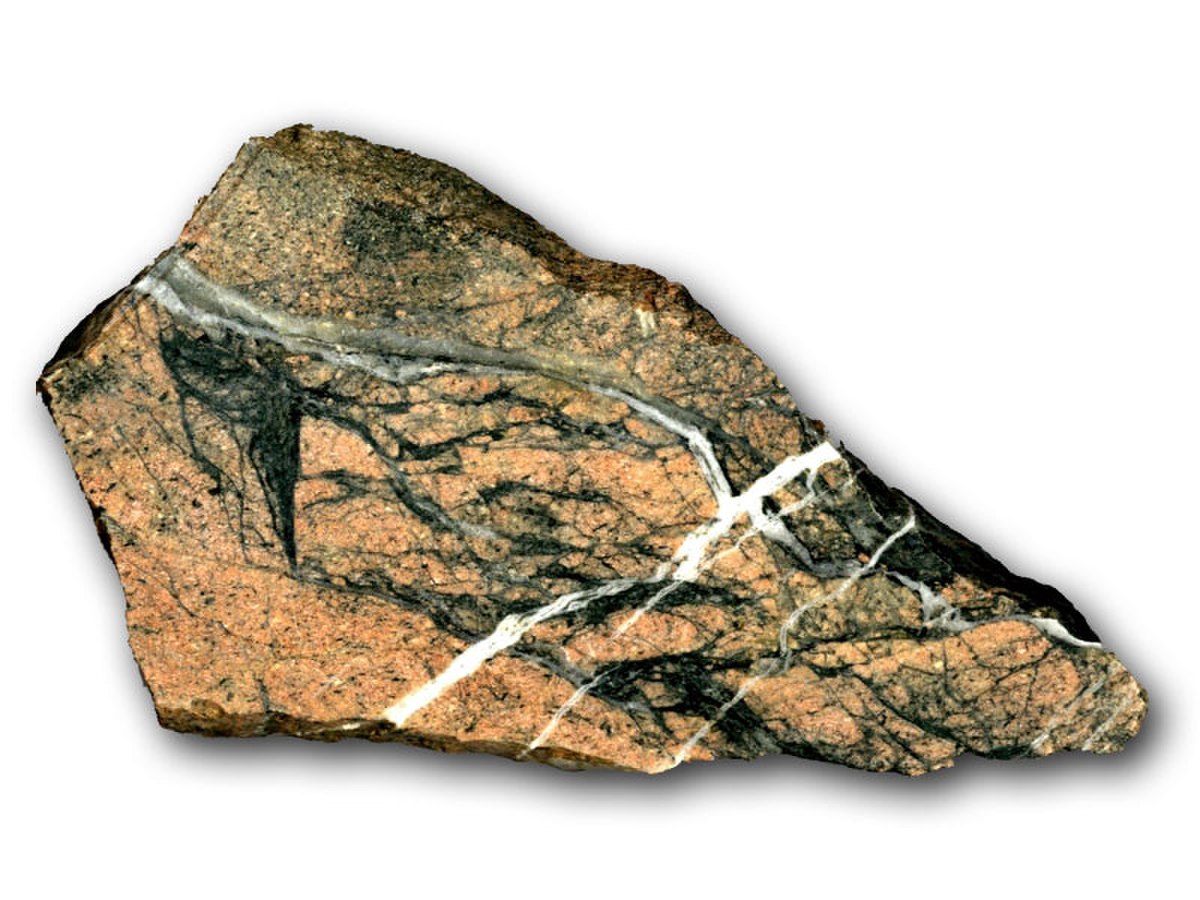

Ces brèches sont composées de roches du socle qui ont été peu, ou pas, déplacées, d’où leur terminologie autochtone. Les fragments sont reliés entre eux par un ciment constitué de la même roche fondue ou de poussière de cette même roche finement broyée.

Les cataclases (ou cataclasites) ainsi que les pseudotachylites font partie de cette famille de brèches.

Brèches hydrothermales

Les brèches hydrothermales ne sont pas la conséquence directe de l’impact. Comme les brèches précédentes mettent plusieurs milliers d’années à refroidir il se forme un système hydrothermal. L’eau infiltrée dans le sous-sol circule dans les roches chaudes, s’enrichit en leurs éléments minéraux qui se déposent ensuite dans les fissures par lesquelles l’eau passe.

Le sous-sol

Si la surface fut recouverte des débris et des roches fondues, le sous-sol n’a pas été épargné. L’onde de choc a provoqué quatre désordres majeurs, les quartz choqués, les cônes de percussion, les cataclases et les pseudotachylites.

Quartz choqués

Sous un certain éclairage et à fort grossissement (x1000) les cristaux de quartz choqués présentent des stries que l’on ne retrouve pas dans la nature. Elles sont la conséquence de l’onde de choc associée à une variation extrême de pression et de température.

Les brèches polygéniques peuvent contenir des quartz choqués.

Seuls les impacts météoritiques et les explosions nucléaires fournissent assez d’énergie et dans un temps assez bref pour induire de tels défauts dans la structure du quartz.

Le cas du quartz de Saint-Paul-la-Roche

Le quartz de Saint-Paul-la-Roche (Dordogne) présente des clivages similaires aux stries des quartz choqués, mais l’échelle est millimétrique et non micrométrique. Des études ont démontré que la genèse de ce type de quartz était purement tectonique et n’avait rien à voir avec un impact météoritique.

On a notamment découvert à Cassongue en Angola un autre filon de quartz clivé alors qu’aucun impact météoritique n’y a été décelé. La proximité du filon de Saint-Paul-la-Roche avec l’astroblème de Rochechouart-Chassenon est purement fortuite.

C’est toutefois en étudiant ce gisement en 1952 que François Kraut a repris ses recherches sur les brèches de Rochechouart qu’il avait déjà observées entre 1932 et 1937. Il est longtemps resté persuadé que l’origine de ce quartz particulier était lié à l’impact.

Cônes de percussion

Ils se forment à l’échelle centimétrique et decimétrique dans les roches compactes et homogènes du sous-sol profond. C’est l’onde de choc qui provoque ces défauts dans la roche. Les plus grands cônes de percussion font au moins 30 centimètres de long.

Les brèches polygéniques peuvent contenir des cônes de percussion générés par l’onde de choc de l’impact avant que la dislocation du socle ne les projette en l’air.

Là aussi, seuls les impacts météoritiques et les explosions nucléaires fournissent les conditions nécessaires à leur formation.

Cataclases

Elles traduisent l’effet du choc à une certaine distance de l’impact, dans les quelques kilomètres à l’extérieur du cratère d’impact. Le sol a tremblé et en surface la roche affleurante s’est fissurée. Les fissures se sont développées d’une façon bien particulière en réseau décamétrique. La même structure se remarque dans les couches profondes, secouées par l’impact mais pas au point de former des cônes de percussion ou des quartz choqués. On rencontre aussi ce type de fissures dans les zones sismiques et volcaniques. Les cataclases peuvent être classées dans la catégorie des brèches monogéniques de dislocation.

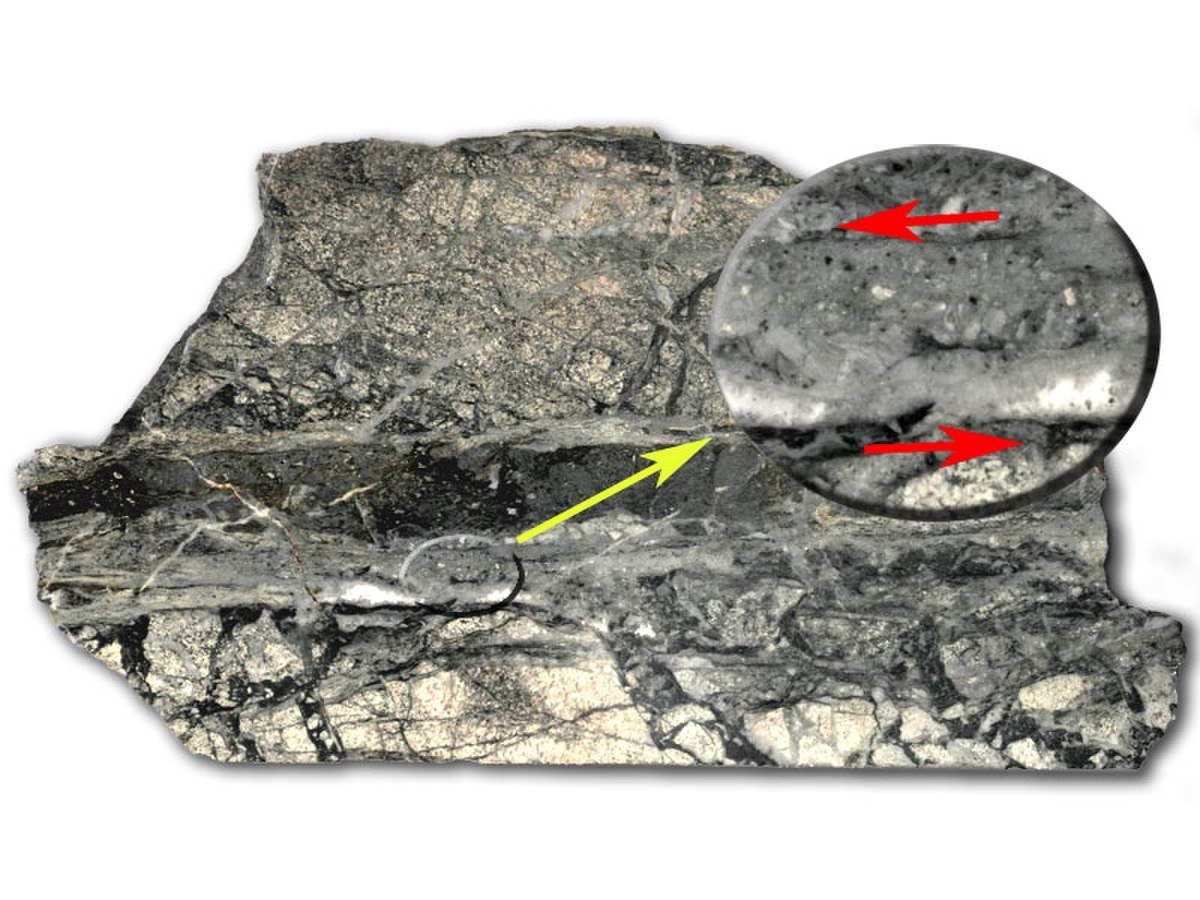

Pseudotachylites

Elles sont provoquées par la fusion des roches sous l’effet de la friction dans les failles générées par l’impact. La roche prend l’aspect d’une masse vitreuse le long de la faille. Les séismes et explosions volcaniques peuvent induire les mêmes désordres. Les pseudotachylites peuvent être classées dans la catégorie des brèches monogéniques de dislocation.

| Pseudotachylites | |

| Champagnac | |

|

|